创伤是指个体面对自然灾难、战争、性侵犯、亲人意外去世、暴力攻击、儿童虐待等重大威胁生命安全的压力事件所做出的认知、情绪和行为反应,如暂时性失忆或记忆紊乱,心理状态失衡,注意力不集中,出现焦虑、抑郁、绝望等情绪,严重者甚至出现自残或自杀等行为倾向。[1]个体经历或目睹这些事件将对自身造成不可磨灭的心理伤害或心理威胁,但创伤事件并非总是带来负面效应。中国流传着“大难不死必有后福”的观念,希腊故事也常常讲述着“杀不死我们的必将使我们更强大”的传说。创伤后成长就是这种挫折事件的积极效应。这一概念由Tedeschi和Calhoun提出,用以描述个体在经历苦难和创伤后的积极变化,如精神信仰更加坚定,与他人的关系更亲密,发现生活新的可能性,增强个人优势,更加感激生活。[2]

污名化是指在不受欢迎的人身上做标记的现象。通过将污名化与标签理论相结合,把污名化定义为一个群体将人性的低劣强加在另一个群体之上并加以维持的动态过程,即将群体偏向负面的特征刻板印象化,并由此掩盖其他特征,成为在本质意义上与群体特征对应的指标物。根据污名化的核心特征“隐蔽性”,可以将污名化分为显性污名和隐性污名。前者指被污名化个体的污名属性被周围的人所熟知,后者指其污名化属性并不被周围人所熟知。个体可能只是经历其中某一种情况,也可能是经历从隐性污名到显性污名的循环往复。隐性污名的个体可以通过将自身的污名属性隐藏起来,从而避免权利的剥夺和社会的排斥,而显性污名的个体由于其污名属性过于明显,从而会遭受更多的权利剥夺和社会排斥。研究表明,污名化会通过多种机制影响个体的健康成长,与疾病相关的污名化会限制个体获得健康医疗资源,个体为隐藏自己的污名属性而回避治疗,进而加剧病情和疾病的传播,对健康造成更多负面影响。[3]遭受污名化的个体在社会互动中会频频退缩或者发生对抗行为,其通过回避社交或暴力对抗的方式来保持自己的自尊和安全感。[3-5]被污名化的经历使他们的自我价值感低下,长期被动地沉浸于消极情绪中,更有甚者会因此失去工作,影响职业发展。[6-7]

在当今风险社会背景下,各类自然灾害和公共卫生及安全事件频发。此类创伤事件不仅给社会带来经济损失,给人们的生理健康带来威胁,同时也给人们的心理状况造成巨大创伤。[8-11]在众多创伤事件中,具有污名化性质的创伤事件得到了学者们的普遍关注。[12-14]被污名化的创伤指群体因具有污名化性质的创伤事件而在生理上受到损害、心理上遭受打击,并失去生活意义,在生活上遭到排斥和歧视。与普通创伤群体相比,被污名化群体除了会受到创伤事件本身带来的生理与心理创伤之外,还会受到因污名化而带来的社会排斥与回避、歧视与资源获取受限等问题。被污名化的创伤群体包括许多被边缘化及易受伤害人群,例如暴力事件中的受害者、心理疾病患者、传染病患者等。他们因为特定的创伤事件而在个人生活中面临更多困境和压力,且往往由于社会的无知、偏见和刻板印象而被污名化,从而导致他们在经历创伤事件之后,生理、心理和社会方面都遭受来自外部环境的压力。

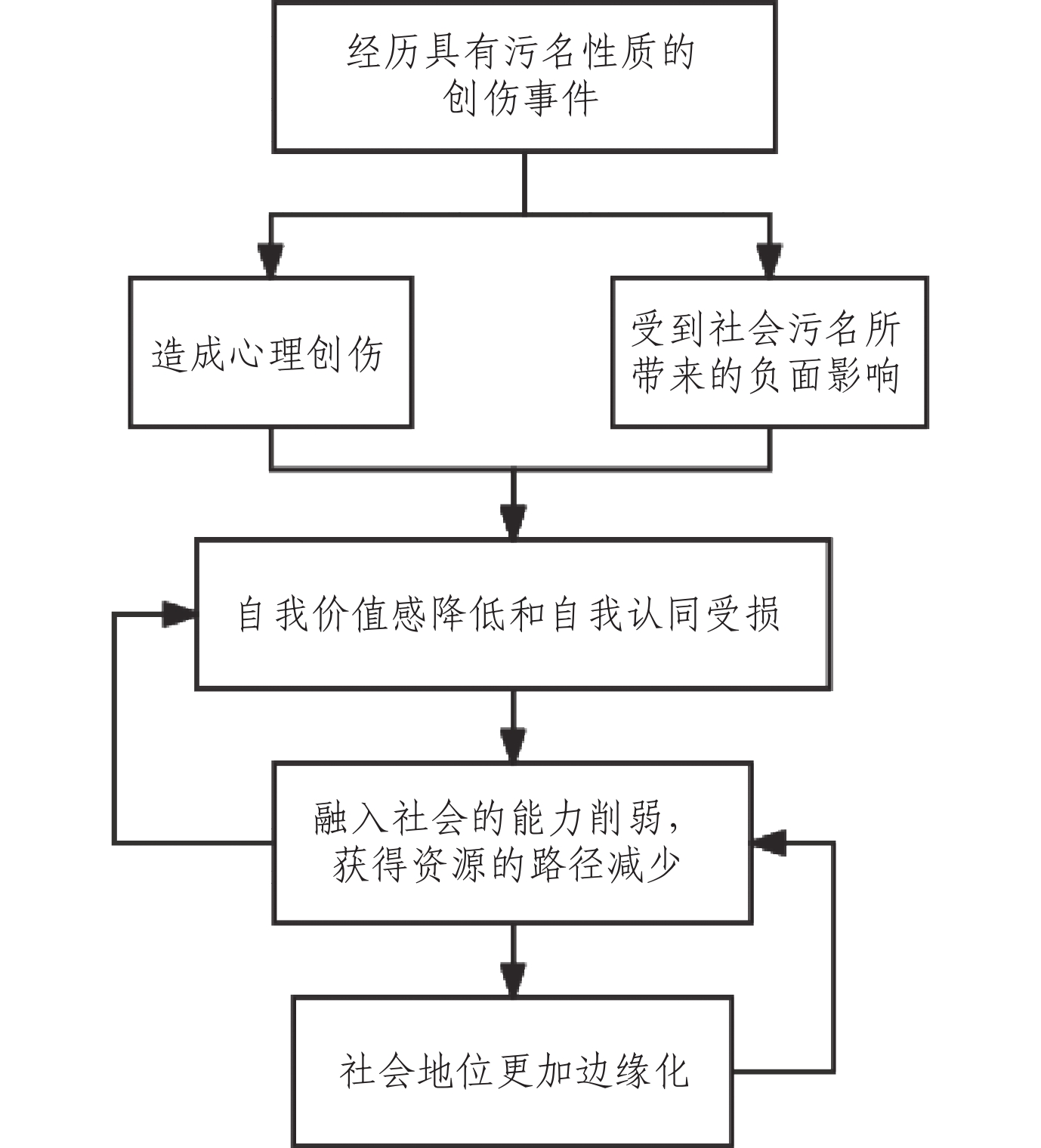

被污名化群体在社会压迫、偏见和歧视下遭受了严重的心理和情感创伤。[15]这些持续的负面评价和歧视经历导致这一群体的自尊心受损、自我认同感减弱。其更容易感受到自我认同的挑战和较高的心理压力,生活质量受到影响,由此出现焦虑、抑郁、社交回避等心理疾病。[16]长期遭受负面评价和恶意歧视的经历,与生理上的压力反应相互作用,对被污名化群体的身体产生负面影响,使其产生健康问题,例如慢性压力反应导致的免疫功能减弱、激素失调以及心血管疾病等。[17]同时,由于身上承载着社会污名,被污名化群体常常做出回避外界资源的行为,其在面临生理疾病时尤为明显。具体来说,被污名化群体会对医疗保健资源的使用产生抵触情绪。这种行为可以被理解为一种自我保护的防御机制,旨在避免进一步的心理伤害和社会负面评价。[18]此外,被污名化群体承受较高程度的社会排斥和歧视,限制了其在社会中获取机会和资源的能力,也对其教育和就业机会的获取以及经济条件的改善产生负面影响。[19]个人发展受到阻碍、自身的负面经历加深了污名化观念的个人内化,降低了其自尊心和能力信念,导致其心理健康问题加剧,削弱了其参与社会活动和融入社会的能力,减少了其摆脱社会边缘化的机会。久而久之,愈发边缘化的社会地位剥夺了被污名化群体获得社会层面资源和支持的机会,加剧了他们的社会边缘化程度,形成恶性循环(见图1)。[20-21]同时由于被污名化群体将面临持续的社会歧视和排斥,这将导致他们经历反复的创伤,并在康复过程中遇到各种困难。面对这些困难,被污名化群体发展出独特的应对策略和生存技巧,例如,被污名化群体可能会努力改变社会对他们的负面印象。他们通过教育、宣传活动或行动做出反污名化的努力,以此来打破社会对他们的刻板印象和负面评价,争取公众对他们的认同和尊重。[22]然而,这些策略和技巧并不总是有利于他们的康复和发展。相反,这些策略有时可能会进一步推动他们的边缘化,比如被污名化群体在面对来自外界的负面评价时,自身会内化这些评价,并逐渐接受社会对他们的污名化观点,从而导致其自我否定和自我怀疑,加深对自身的负面印象,对外界更加排斥,加剧其孤立感和排斥感。[16]

|

图 1 被污名化群体的消极成长道路 |

要摆脱这一困境,将研究重点放在被污名化群体的创伤后成长是至关重要的。已有创伤后成长的干预研究主要基于心理学关注个人层面,旨在帮助个体从创伤事件中实现正向成长。[23-25]例如,将认知行为疗法应用于受创者处理与创伤相关的负面情绪和思维,重建其积极的心理框架。[26]然而,被污名化群体所面临的心理创伤和困境往往是由社会环境中存在的歧视、排斥和偏见所引起的,在很大程度上源自社会环境,所以亟须从社会视角理解被污名化群体的创伤后成长。健康社会工作是一个全面且复杂的职业领域,涵盖了一系列专业实践,能够为被边缘化和受心理创伤困扰的个人提供援助。[27]健康社会工作是指为有需要的人提供专业化的服务,包括医疗和健康照顾,以及与其相关的社会服务。健康社会工作的主要内容包含多个层面,例如情绪疏导、认知提升、自我潜能发挥、支持网络建立、社区宣传教育和政策倡导等,通过以上服务来减少歧视和污名化,建立和谐的康复环境。[28]由此可见,健康社会工作不仅关注个人的需求,而且尝试从更广的社会视角去研究结构性问题,以形成更全面的认识。[29]健康社会工作将社会关怀融入对被污名化群体的干预和康复过程中,旨在为这些群体创造更加包容、支持和平等的生活环境。健康社会工作是与被污名化群体建立紧密的合作关系,全面了解他们的需求和挑战,并提供相应的支持和资源。例如,在宏观社会政策上,健康社会工作通过宣传教育和对政府相关部门进行政策倡导,致力于消除公众对被污名化群体的偏见和歧视,为被污名化群体营造更好的政策环境。在社区中,社会工作者通过组织社区活动、提供参与性的支持小组和培训项目,帮助被污名化群体与其他社会成员建立联系,减少其孤立感和社交障碍,增强其社会联系和支持网络。[30]

分析创伤后成长的影响因素仍缺乏系统化理论框架指导。创伤后成长的发生主要体现在“与他人联系起来、新的可能性、个人优势、精神变化、感激生活”五个方面,即创伤后成长的结果,而创伤后成长的因素指的是影响个体创伤后成长的因素。本研究关注的是影响创伤后成长的因素,而非创伤后成长概念的构成因素。考虑到创伤后成长的社会性,本研究参考世界卫生组织健康社会决定因素委员会所提出的健康的社会决定因素,即社会环境中影响人们总体健康和生活质量的各种条件和因素,包括经济、教育、社会和社区环境、卫生和照护以及邻里环境五个关键领域。[31]在健康的社会决定因素框架下进行健康干预,不再只是简单地依赖医疗体系来解决健康问题,而是尝试运用健康的社会决定因素的观念和方法,目的是创设健康的社会环境和消除健康的不平等,从而帮助被污名化群体在创伤后成长过程中获得更好的康复结果。在这一框架下,创伤后成长的干预方案可以采取建立社会支持、专业心理咨询以及教育介入等措施,例如,提高人的非正式社会支持。研究表明,良好的家庭支持和较高的教育水平对创伤后成长起促进作用。[32]在缺乏健康的社会决定因素的情况下,如经济不稳定、教育和医疗资源匮乏,人们可能更倚重自身资源来解决创伤后成长问题,比如自我疗愈、建立弹性心理以及提升自我效能感。[33]要全面理解创伤后成长的影响因素,需要进一步研究并建立系统化的理论框架,并从综合的社会角度进行干预,以使创伤后成长获得更好的环境和资源。

本研究拟借鉴健康的社会决定因素模型,对被污名化群体创伤后成长决定因素的实证文献进行范围综述,以建构被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素理论模型。希望本研究在理论层面可以为健康社会工作学科在相关领域的研究提供可遵循的理论框架,在实务层面为被污名化群体境遇的改善和干预实践提供指导,在社会层面为被污名化群体营造包容的社会环境,并为相关部门的政策制定提供参考。

二、范围综述文献概览(一) 文献检索及其纳入、排除标准

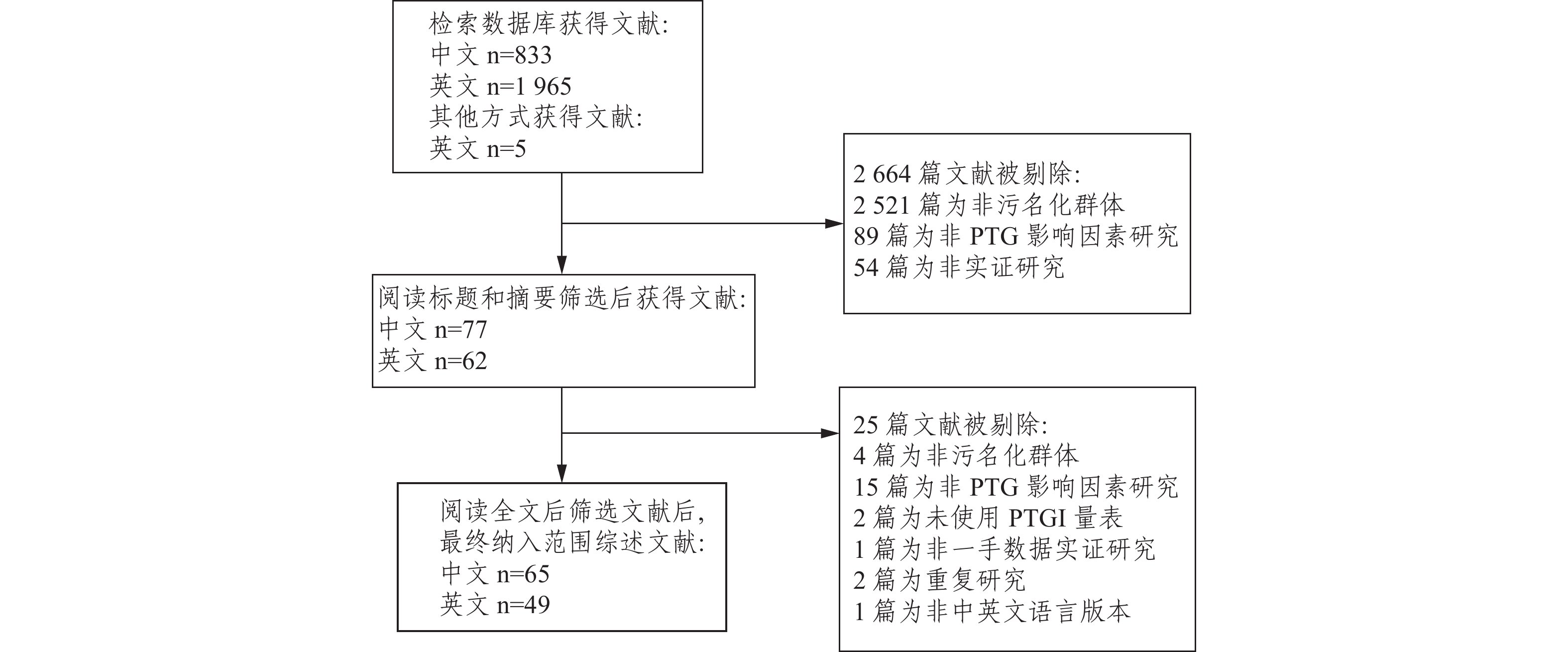

本研究全面检索了截至2022年5月1日的中英文文献,其中,中文文献主要来自中国知网数据库,英文文献主要来自Web of Science数据库核心合集。已有创伤后成长干预研究多是对干预疗法的研究,涉猎面相对狭小,而涉及影响因素的研究多通过综述类文献呈现,因此本研究仅选取单纯考察创伤后成长影响因素的实证研究,使用主题词“创伤后成长(posttraumatic growth)”且主题中不含“创伤后应激(posttraumatic stress)”和“干预(intervention)”进行检索,并通过阅读检索到的文章及其参考文献对已纳入的文献进行补充。

根据范围综述和研究主题的要求,纳入范围综述文献的标准为:(1)创伤后成长的测量使用PTGI(Posttraumatic Growth Inventory)量表;(2)文献类型为使用一手调查数据对创伤后成长影响因素进行分析的实证研究;(3)研究对象必须是被污名化群体,即标题或摘要中含有污名(stigma)或将研究对象与污名(stigma)组合进行检索,有研究证实该群体存在被污名化现象;(4)研究对象的年龄大于或等于18岁;(5)研究涉及的创伤事件同时存在非人际创伤和人际创伤方面的影响,即创伤事件影响个体的人际互动和身心健康。排除文献的标准为:(1)文献类型为综述、学位论文、会议摘要、报道;(2)与PTG(Posttraumatic Growth)影响因素无关;(3)单纯考察PTSD(Posttraumatic Stress Disorder)与PTG的关系;(4)创伤事件仅存在非人际创伤或人际创伤。

(二) 筛选结果

按照主题词进行初步检索,在知网检索到833篇文献,在Web of Science检索到1965篇文献,通过阅读检索到的文献及其参考文献,对其参考文献所提到的文献进行阅读后,选择其中符合纳入范围综述标准的文献进行补充,最后纳入5篇。按照纳入和排除标准阅读标题和摘要初步筛选出中文文献77篇,英文文献62篇,通过阅读全文后,排除研究对象为非污名化群体文献4篇,非PTG影响因素研究文献15篇,未使用PTGI量表文献2篇,非一手数据实证文献1篇,重复文献2篇,非中英文语言版本文献1篇,最终得到纳入范围综述的文献114篇(见图2)。

|

图 2 文献检索与筛选流程 |

纳入范围综述的114篇文献的基本情况如表1所示。样本量在19—1733个之间。

| 表 1 创伤后成长文献总体分布情况(N=114) |

(一) 被污名化群体创伤后成长的影响因素

1. 人口统计学因素

在本研究纳入的实证文献中,影响被污名化群体创伤后成长的人口统计学因素主要包括经济水平、受教育程度、年龄、婚姻、宗教信仰、职业等。经济水平方面,学者们发现家庭平均月收入和费用来源对个体创伤后成长水平有显著影响。[34-39]家庭平均月收入在很大程度上决定患者的就医方式、疾病治疗与用药选择。因此,家庭平均月收入越高,家庭经济负担就越小,在就医和治疗上的选择限制就越小,越能够提升患者战胜疾病的自信心,使个体有更大的可能性发生创伤后成长。[35-40]费用来源主要指病患群体的医药费来源,可分为自费和医保支付两种。研究发现,医保支付个体因无须过分担忧经济负担,心理压力通常较低,所以可以选择更加积极有效、更好的治疗方式。这也就促使其有更多机会发生创伤后成长。[34-35, 39]

受教育程度普遍被认为是创伤后成长的积极影响因素。[35, 39, 41-42]研究表明,个体受教育程度越高,发生创伤后成长的可能性和水平也越高。其原因是,受教育程度高的个体,其信息来源和知识积累渠道较多,往往有更高的主动性去搜集信息,去增强自己对疾病和创伤事件的了解,从而寻求可行的解决方法,促进创伤后成长。[35, 41, 43-45]

年龄方面,有实证研究表明,个体的生理调节能力会随着年龄的上升而降低。这就导致在面对创伤事件尤其是具有污名化的疾病类创伤事件时,年轻个体相较于年长个体有更大的潜能发生积极的成长。[35-36, 42, 46-49]

婚姻方面,婚龄、婚姻状况对个体创伤后成长有影响。[35, 37, 39, 42, 50-52]婚龄越长,个体的婚姻亲密度就越低,夫妻双方的良性互动就越少,进而会抑制个体的创伤后成长。[37]已婚个体相较于未婚个体,其获得的家庭支持和情感支持会更多,更有助于个体的创伤后成长。[35, 39, 42, 48, 52]

宗教信仰方面,研究发现,有宗教信仰的人内心有更强大的信念感。这帮助他们在面临创伤事件时得以自我安慰和开解,从而有更多机会产生创伤后成长。[34-35, 37, 40, 53-55]

职业方面,学者们发现,在职的个体创伤后成长水平要高于无业的个体。一方面,同事的支持为其提供了一个有益的社会支持系统,可以帮助其应对或改善处境;另一方面,返回工作岗位的需求会驱使其朝着积极的方向成长。[35, 42, 51]

2. 事件相关因素

本研究纳入的实证研究文献与事件相关的因素主要包括疾病感知、病理分期、疾病治疗、病后锻炼、疾病持续时间等。疾病感知方面,已有研究主要涉及两个方面:一是感知到疾病的严重性;二是对疾病相关知识的感知和了解。感知到的疾病严重性越强,个体的心理状态就越消极,越不利于创伤后成长;而个体对疾病相关知识了解得越多,对疾病的控制感就越强,克服疾病、发生积极转变的可能性就越大。[42, 51, 56-58]

病理分期方面,患者的病理分期或癌症分期与创伤后成长是负相关关系。病理分期越早,即疾病的严重度越低,治愈的可能性就越高,个体在面对疾病时也往往更加有信心,也就更有利于激发创伤后成长。[35-36, 38-39]

治疗方式对个体创伤后成长在不同群体中有不同影响。在心理创伤群体中,心理健康治疗对个体的积极转变有促进作用;[59-60]在乳腺癌群体中,实施保乳术群体的心理负担低于切除乳房的群体,前者往往有更高的创伤后成长水平;[40, 61]在病后锻炼上,研究表明,运动锻炼可以促进个体身体机能的恢复,降低疾病复发的风险,促进身心健康,激发个体的创伤后成长。[40, 61-63]

疾病持续时间方面,个体患病时长对创伤后成长有显著影响,患病时长与个体的沉思密切相关。患病初期,个体对疾病的接受度较低,容易陷入负面情绪;患病后期,个体接受度提高,主动性沉思增加,积极寻求解决问题的方法,有利于促进个体的创伤后成长。[41, 45, 52, 64-66]

3. 应对方式相关因素

应对方式是影响创伤后成长的重要因素之一。大部分研究都阐释了应对方式或应对策略对个体创伤后成长的影响,并将应对方式或应对策略操作化为面对应对、回避应对、屈服应对、反刍和认知情绪调节等形式。

面对应对是一种积极主动的应对方式,也可称为主动应对。个体所处的环境以及个体的性格在很大程度上影响个体的应对方式。面对应对反映了个体与创伤事件积极抗争的态度,这种态度会引发个体的创伤后成长。[67-71]回避应对是一种拒绝的应对方式,屈服应对是一种被迫的应对方式。回避应对和屈服应对反映了个体的消极倾向,其在一定程度上会聚焦于创伤事件的负面影响,不利于个体的创伤后成长。[67, 72]但回避应对在某些研究中被证明有助于激发创伤后成长。其原因是创伤后成长的过程并不是一蹴而就的,需要经历缓冲的过程,回避应对可以适度缓解个体的情绪困扰,并与主动应对相结合,从根本上促进个体的创伤后成长。[73]

反刍性沉思与应对方式相似,不同类型的反刍性沉思对创伤后成长产生的影响不同。创伤事件的发生会引发个体一系列思考,这种思考是一个由被动到主动的过程。被动思考又被称为侵入性反刍,主动性思考又被称为目的性反刍。[74]侵入性反刍和沉思最初主要关注个体的负面体验和事件的负面影响,如果个体持续沉浸在事件的负面影响中,就会导致焦虑和抑郁,阻碍个体的创伤后成长。[73, 75]但当侵入性反刍转化为主动性反刍时,个体开始主动调节理想自我与现实自我的平衡,就会激发个体的创伤后成长。[74, 76-79]认知情绪调节是引发个体创伤后成长的重要元素,积极的认知情绪调节能够帮助个体消减创伤事件对自身的负面情绪影响,从而使个体发展出良好的心理适应,激发创伤后成长的涌现。[80-82]

4. 个体人格和心理相关因素

在相关实证研究中,与个体人格和心理相关的因素主要包括积极和消极两类。积极心理包括希望、自我效能感、心理韧性等,消极心理包括情绪痛苦、抑郁等。心理资源和人格特质作为个体应对创伤事件的内部因素,对个体创伤后成长的发展有重要影响。[36, 65, 83-87]

积极的人格特质(如外向、乐观等)和心理资源(如心理弹性、心理一致感等)能够使个体积极调动自身内部和外部资源,去应对创伤事件,并引发个体对事件的积极思考,适应因认知图式变化而引起的变化,进而促进个体创伤后成长的发展。[36, 58, 65, 83, 85, 88-89]

消极的人格特质(如情绪性特质等)和不良心理(如抑郁、情绪痛苦等)使个体对未来抱有消极的认知,不利于个体的积极成长。但一定程度的消极情绪可能会引发反刍和心理弹性对创伤事件的调适,促使个体进行积极的认知加工,有利于激发创伤后成长。[44, 84, 90-92]

5. 支持系统

支持是促进个体创伤后成长的关键性外部因素之一。本研究纳入的实证研究文献涉及支持的多种类型,包括传统型支持和非传统型支持(如attachment to pets,宠物依恋),其中研究最多的是传统支持对个体创伤后成长的影响。

传统型支持方面,研究发现,社会支持、情感支持、朋友支持、家庭支持等是个体应对创伤事件的重要资源,对个体的发展和成长意义重大,尤其是家庭支持和朋友支持。[38, 55, 61, 74, 85, 93-96]社会支持被认为是个体应对生活灾难和创伤的重要资源,能够促进个体对灾难的有效适应,引发创伤后成长。[55, 74, 85, 93-96]个体感知和接收到的来自家庭和朋友的支持越多,其应对创伤事件的信心就越足。这种支持能够缓冲创伤事件的负面影响,促进个体的创伤后成长。[38, 61, 81, 97]个体将经历创伤事件的压力和焦虑分享给自己的朋友,并从朋友那里获得情绪支持。这种情绪支持有助于缓解个体的负面情绪,并使其调整适应性策略,进而获得创伤后成长。[66, 73, 98]

非传统型支持方面,研究发现,社交媒体支持和宠物依恋对个体的创伤后成长有重要影响。[87, 105]人们通过使用社交媒体来应对疫情爆发时的社交隔离,在社交媒体上寻求并获得帮助。这样能增强个体对社区的归属感,重新发展与他人的关系,并引发核心信念的转变,促进个体的创伤后成长。宠物对处在隔离中的群体有极大的心理慰藉作用,那些对宠物更依恋的人可能更乐于探索和改变其对世界的核心信念,从而激发其发生积极的转变。[81, 99]

6. 污名

污名是影响被污名化群体创伤后成长的重要独特性因素之一,中文文献一般将其写作“病耻感”,英文文献一般将其写作“污名(stigma)”。病耻感或污名对创伤后成长的影响并没有统一的结论。有些研究认为,病耻感或污名会使个体陷入消极负面的心理适应过程,不利于个体人际关系的发展和创伤后成长的发生。[41, 98, 100]但也有研究认为,创伤事件的性质受多种因素的影响,内在污名施加的额外压力可以使事件具有足够的创伤性,从而对个体的原有信念造成破坏,促进个体的创伤后成长。[74, 101-102]这种结果的不同可能是由于评估工具、测量时间、污名程度的差异造成的,未来还需进一步对比研究。

(二) 理论模型建构

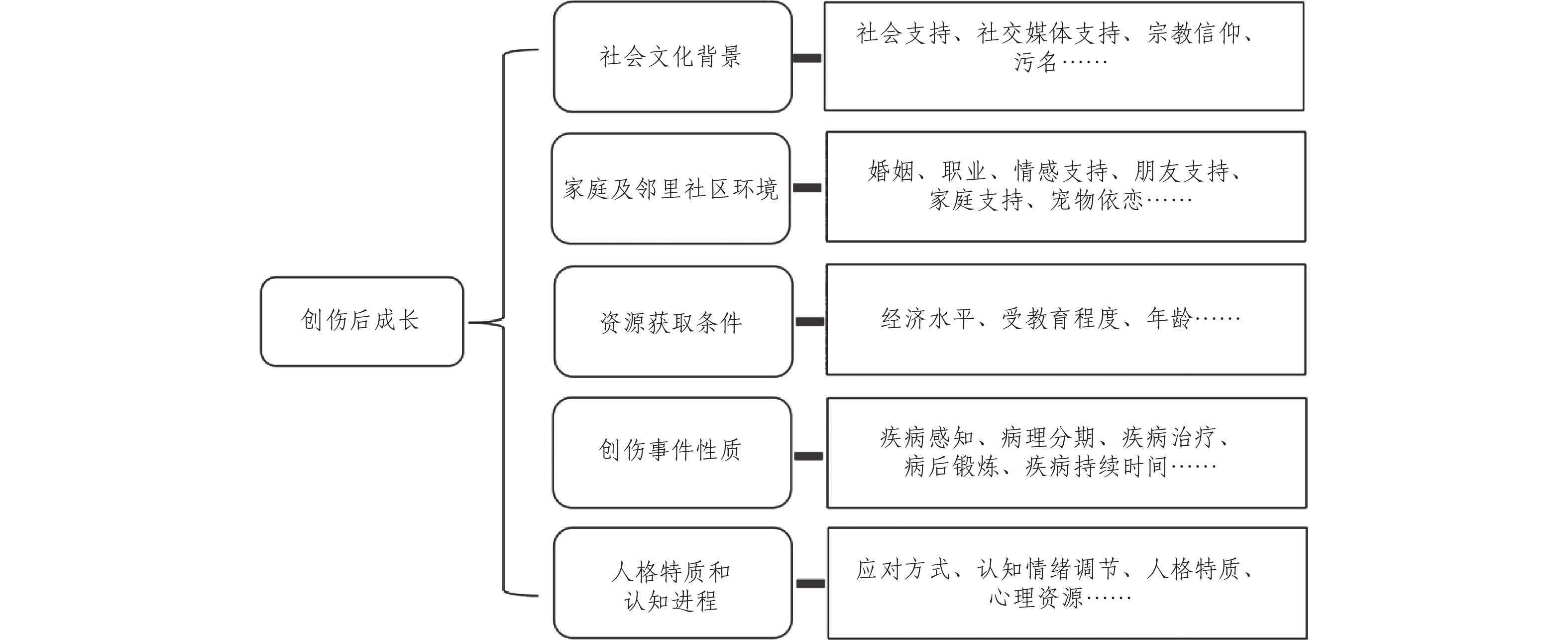

如前所述,在建构理论模型时,本研究借鉴健康的社会决定因素理论框架的范式。健康的社会决定因素是由世界卫生组织提出和定义的。世界卫生组织早在2005年就设立了健康的社会决定性因素委员会,不断寻找证据以明确促进健康的行动和因素,并提出了健康的社会决定因素模型,此后不断更新和完善模型。在系统分析上述影响被污名化群体创伤后成长的各项要素后,本研究提出了被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素,认为被污名化群体创伤后成长受到社会文化背景、家庭及邻里社区环境、资源获取条件、创伤事件性质、人格特质和认知进程五类因素的影响(见图3)。

|

图 3 创伤后成长的五类社会心理决定因素 |

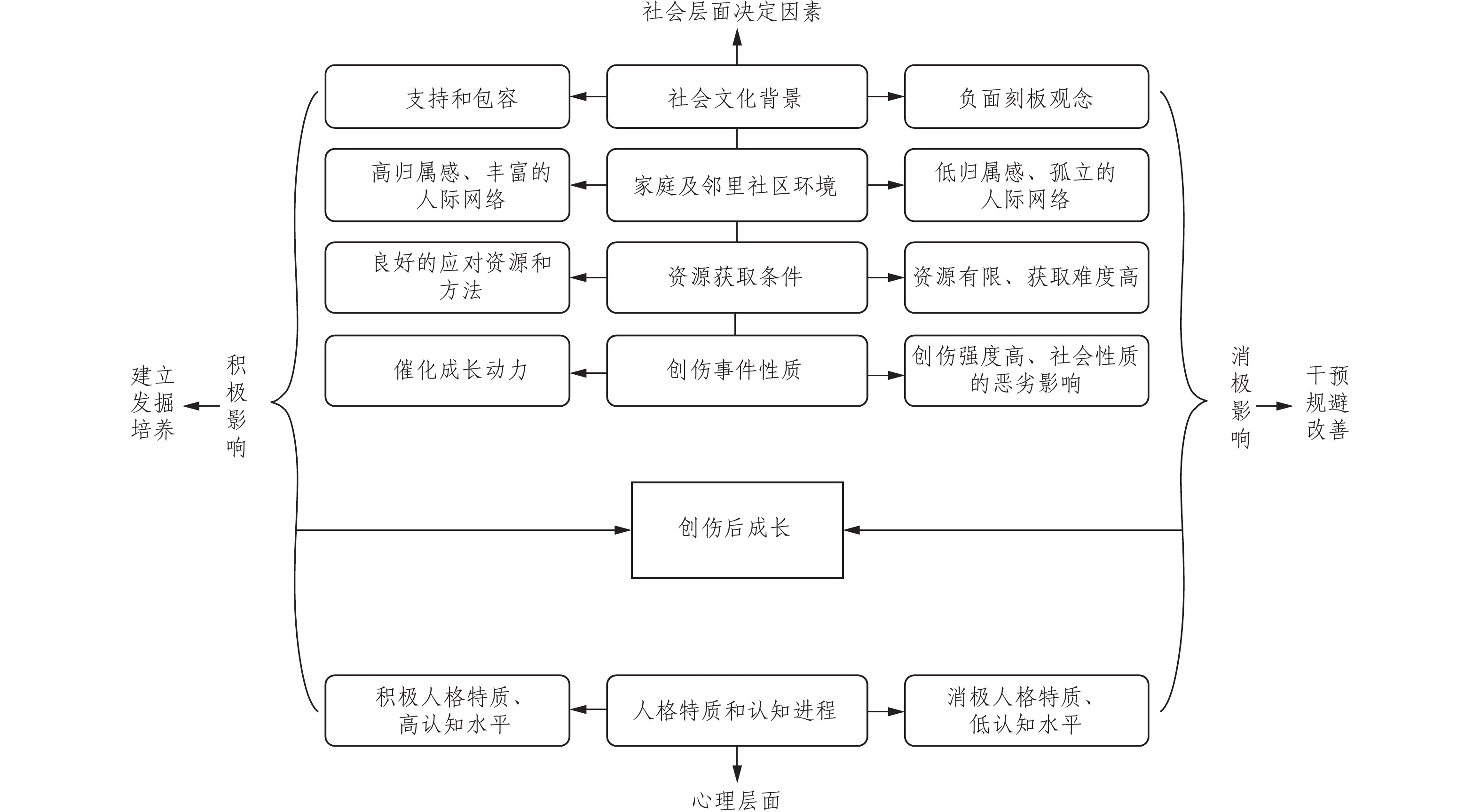

社会文化背景是一种远端文化框架。文化框架是指一系列的基本信念、价值观和规范,其塑造人们的认知方式和行为模式,而社会文化背景通常指在社会或国家中占据主导地位的较具代表性的文化主题(如社会主流文化)。主流文化通过影响个体对创伤事件的叙事表达进而影响个体的成长水平,如中国文化中所倡导的“大难不死,必有后福”。人们倾向于把创伤事件看作上天对自己的考验和馈赠,而非一直沉浸于灾难的痛苦中,如此人们就有更大的几率发生改变和成长。家庭及邻里社区环境指的是近端文化背景,主要包括个体在社区内(如家庭、学校)的社会互动和社会关系。对家庭和社区有归属感并拥有良好人际关系的个体在遭遇创伤事件时,倾向于感知到更强的社会支持,这反过来会促进其积极改变。资源获取条件是指基于个人的社会地位、收入和教育水平的生活条件和资源。资源获取条件会导致人们在面对创伤事件时应对资源和方法的差异,从而影响创伤后成长的发展。创伤事件的性质通常包含生物和社会层面。生物层面的性质是指创伤事件的强度、严重程度、易感性等。创伤并非一定导致成长,事件的严重性似乎会加剧困扰,但也可以催化创伤后成长过程的各个方面,比如质疑一个人的核心信念。在一定的阈值内,创伤事件越严重,成长的水平也就越高;低于一定界限的创伤事件不会引起变化,超出一定强度的创伤事件会让人们更多地感知到负面影响,而非积极转变。创伤事件的社会性质会带来极其深远的负面影响,其不仅影响个人的恢复和成长,还会波及社会关系。例如,遭受性侵的受害者可能会产生极大的羞耻感和剧烈的孤立感,并因社会对性侵的刻板印象和消极态度而经历二次伤害;HIV感染者不仅要面对疾病给身体带来的挑战,还需应对可能受到的社会污名和歧视。这样的负面标签会对他们的社交联系和自我身份感造成伤害。创伤事件的社会性质对个体的负面影响相当复杂且广泛。这不仅关系到个人的心理健康,还会造成个人社会关系的削弱乃至社会生活的参与度下降。人格特质和认知进程是指个体在面对创伤事件时行为持续、稳定、一致的心理结构和认知反应活动。人格特质会影响人们看待创伤事件的方式,并引发反刍等认知处理过程。比如,具有积极人格的个体在遭遇创伤事件后更有可能以乐观的态度去应对,并通过认知过程赋予创伤事件新的意义,促进创伤后成长;过度消极的个体则容易沉浸在负面体验中无法自拔,难以引发积极的变化和成长。以上五类创伤后成长的社会心理决定因素可分为社会和心理两个层面。社会文化背景、家庭及邻里社区环境、资源获取条件、创伤事件性质属于社会层面的决定因素,人格特质和认知进程属于心理层面的决定因素。这五类因素综合作用,共同影响个体的创伤后成长(见图4)。

|

图 4 创伤后成长的社会心理决定因素理论模型 |

(一) 被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素

基于114篇中英文实证研究文献的范围综述,本研究提出了一个被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素理论模型。该理论模型包括五个类别的决定因素:社会文化背景、家庭及邻里社区环境、资源获取条件、创伤事件性质、人格特质和认知进程。这五类决定因素在层次性和重要性上是并列、平行的关系。关于各决定因素对个体创伤后成长作用的强弱,相较于其他因素,个体人格和心理相关因素在促进个体创伤后成长时发挥更大作用,然后是家庭及邻里社区环境。事实上,这种重要性分析可以通过本研究范围综述所获得的文献进行元分析,从而进一步明确,但碍于篇幅与本文主旨,本研究将重心放在了模型的构建上。因此,影响因素间的重要性次序关系,未来还需用更丰富的样本和实证研究去验证。

社会文化背景对被污名化群体创伤后成长的影响主要体现在社会文化对创伤事件的解释上。公众基于社会主流文化对事件的解释将赋予事件新的意义,这种意义也许是积极的,也许是消极的。这种新的意义将缓和或放大创伤性事件的影响,从而影响被污名化群体积极变化的进程。[103]污名就是消极社会文化背景的一个重要体现。公众污名从社会公众的角度赋予被污名化群体的创伤以新的标签和解释,塑造关于被污名化群体创伤事件特有的社会氛围。这种社会氛围在很大程度上会影响污名化群体资源的获得与积极转变的发生。

家庭及邻里社区环境作为近端文化因素的代表,其对被污名化群体创伤后成长的影响主要体现在个体的微观和中观支持网络上。被污名化群体感知到的来自家庭、邻里和社区的支持和关怀越多,其对于灾难事件和创伤事件的适应性就越强。被污名化群体在家庭、学校以及社区等其他场域的积极互动,将促使他们从创伤事件的消极体验中解放出来,获得积极的变化。[40]

资源获取条件主要通过物质资源的可及性来影响被污名化群体的创伤后成长进程。研究表明,资源获取条件越好的个体,其拥有的可支配资源就越多,在面临创伤事件和灾难事件时就能够调动自己的物质资源,尽可能地减轻创伤事件的负面影响。[104-105]比如,社会经济地位高的个体往往可以享受更好的医疗资源和服务,教育水平高的个体则往往通过知识学习、信息搜集与理解等途径寻找一切可行的解决办法,这些途径都有助于他们发生积极的变化。[36, 38, 42]

创伤事件的性质是对污名化群体产生影响最直接的因素,创伤事件的类型、严重度、持续时间等都与个体积极变化密切相关。事件的严重度过低或者过高都不会引发个体的创伤后成长。严重度过低的事件无法定义为创伤事件,而严重度过高的事件容易使个体沉浸在负面体验中无法走出来,同样也无法引发个体的创伤后成长。但事件的严重程度究竟该如何界定,又需要根据事件的类型来具体分析。[106]创伤事件的社会性质,例如被性侵、感染HIV等,往往带有更强烈的污名化标签。这些事件本身就承载着社会与文化的负面判断和歧视,加剧了受害者的心理负担。在这种情况下,个体面临的不仅是心理层面的创伤,还包括社会层面的排斥和羞辱,这进一步提升了事件的严重程度。由于不同类型的创伤事件与特定的社会认知和情感反应相联结,所以只有具体分析每种类型的事件,才能有效界定其严重程度,并潜在地引导创伤后成长过程。

人格特质和认知进程是影响被污名化群体创伤后成长的关键因素之一。被污名化群体创伤后成长的关键就在于原有核心信念被打破与重建,这一进程有赖于个体的认知与反思。个体的性格越积极乐观,其在面对创伤事件和灾难时越容易发现事件积极的一面。[65, 83, 84]同时,个体的认知、思考能力越强,尤其是主动思考的意识越强,其核心信念重建的进程也将越快,更利于促进个体的创伤后成长。[73, 77-78]

还值得探讨的是,本研究所提出的被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素理论模型是否可以进一步拓展到非污名化群体中。影响非污名化群体创伤后成长的因素与影响被污名化群体创伤后成长的因素在整体结构上是相同的。社会文化背景、家庭及邻里社区环境、资源获取条件、创伤事件性质、人格特质与认知反应进程同样也会影响非污名化群体的创伤后成长进程。有所不同的是,在各决定因素层面,影响不同群体创伤后成长的具体因素及其影响强度略有不同,如不同群体的创伤后成长都会受到社会文化背景层面的宗教信仰、社会主流文化的影响。但被污名化群体还会受到污名的影响,而非污名化群体不受污名的影响。同时,现有的大多数实证研究中,创伤后成长因素的影响方面都是积极的,而减少不利因素在研究创伤后成长方面的问题被忽视。未来的研究可以从减少不利因素的角度出发,找到消极因素的衡量指标,以验证该理论模型。这将更符合常识,并通过促进积极因素来进一步促进创伤后成长。

(二) 健康社会工作视角下的干预路径

为了更全面地理解被污名化群体在创伤后的成长过程,并对此进行科学干预,本研究根据以上内容提出了一个创伤后成长的社会心理决定因素的理论模型。该模型可以帮助我们综合理解、解释这些社会性问题的病因,并且为健康社会工作在其主要领域中处理被污名化群体的问题提供一个综合的理论视角,并根据本框架实施干预,提供干预的路径和方向。

在关注社会文化背景因素时,干预路径强调干预群体所在社会的价值观、信仰体系以及社会环境等因素,以便提供与其社会文化背景相适应的干预措施。从不同层面的文化出发,例如,在微观层面,医疗服务提供者和社会工作者通过接受文化敏感性培训来增加其对个体文化需求的认知。这种培训有助于社会工作者和医疗服务提供者更好地了解和尊重不同文化背景的个体,从而能够提供更加个性化和有效的健康服务。研究表明,文化敏感性培训是提高健康社会工作质量的重要策略,能够为未来的实践提供借鉴和指导。[107]健康社会工作更加注重干预社会文化背景,这样能够更好地满足被污名化群体的需求,提供具有文化意识和情感共鸣的支持,以促进其创伤后成长。

在考虑家庭及邻里社区环境因素下的干预路径和措施时,需要调查和评估创伤后成长群体所处社区的资源和支持网络,了解其中的支持系统、缺乏的资源和所面临的挑战。健康社会工作应着重调动社区的力量,其关键策略是为被污名化群体建立和加强社区资源网络,包括与社区中的组织、学校和健康服务提供方合作,共同为被污名化群体提供资源和援助,从而帮助他们恢复和发展社会联系,为创伤后成长群体提供社区资源和支持机会。例如,可以建立社区中心,提供各种健康促进活动和服务,并鼓励被污名化群体参加,从而恢复和加强其社会支持力量。[108]

以资源获取条件为切入点进行干预时,健康社会工作的主要干预方向是为被污名化群体提供就业辅导、技能培训和扶持项目,以帮助其改善经济状况,增强其经济自立能力,从而减少可能因经济困难加重的创伤影响。重点是确保提供经济上的援助和资源支持,以减轻他们面临的经济压力,例如为低收入家庭提供财务咨询和援助,以减轻其经济压力。[109]

在创伤事件性质层面,健康社会工作应了解被污名化群体所经历的创伤事件的性质和影响,理解并尊重个体对创伤事件的独特体验和反应。每个人的经历和需求都是独一无二的,特别是在创伤后成长过程中,应考虑不同创伤事件的生理性质和社会性质,制定多层次、多角度的干预方案。健康社会工作应注重干预的个性化和介入的整合性,包括个人的承受能力、事件性质和严重程度。根据个体的具体情况,提供专业心理健康支持,帮助个体处理和恢复心理创伤。[110]

健康社会工作应评估受伤群体的人格特质和认知进程,包括他们的应对策略、自我效能感、自我概念等,以理解他们在经历创伤后的心理反应和行为模式。健康社会工作通过帮助被污名化群体建立积极且具有适应性的应对策略和思维模式,也进一步强调了个体心理弹性和自我成长动力的重要性。此类干预策略不仅限定于课程和活动,还包括日常的支持和鼓励,使个体在面对挑战和困难时更有信心和能力应对。在人格特质和认知进程层面,可以采取个性化心理疗法,针对个体的认知模式来促进心理健康。[111]

构建被污名化群体创伤后成长的社会心理决定因素理论模型,为污名化和创伤后成长研究领域带来了新的理论视角。健康社会工作在这一领域亦展示出其独特的贡献和视角。借助这一理论模型,健康社会工作不仅专注于个体心理层面的修复和增长,还深入探讨社会环境和社会结构对个体恢复的影响。

健康社会工作在被污名化群体的创伤后成长领域中具有独特作用。基于该理论模型,我们可以从个体心理层面到社会结构层面,全方位地支持被污名化群体的创伤后成长,为污名化和创伤后成长研究领域的健康社会工作提供一条社会心理视角的创新干预路径。这些干预路径和方向突出了健康社会工作的独特价值,确保我们可以从个体到社会各个层面支持被污名化群体的创伤后成长。

(三) 局限性

本研究所建构的被污名化群体创伤后成长社会心理决定因素理论模型具有一定的科学性,可以促进该领域知识更新,并提供方向性指引,为未来被污名化群体的干预和政策制定提供理论基础和证据参考。但同时本研究也存在一定的局限性。

首先,从被污名化群体的类型来看,本研究纳入文献的研究对象以乳腺癌群体为主,所涉及的污名类型较为单一。在所有污名类型中,污名化的严重程度虽然不同,但因为污名类型较为集中,所以污名化的严重程度也较为集中。这可能会导致在总结创伤后成长的影响因素时过于集中在某些方面。

其次,从创伤后成长的内涵来看,不同版本的工具在不同样本中可能会有不同的因子结构,甚至同一版本的工具在同一国家的不同群体之间的适应性也存在差异。尽管本研究规定了纳入文献的标准之一为使用PTGI量表,但因文化背景的差异,学者们在PTGI原始量表的基础上,修订了不同国家、不同群体版本的PTGI量表。本研究纳入的文献涉及不同国家的不同群体,其使用的工具也包含了PTGI量表的多个版本,这可能导致不同群体创伤后成长的内涵存在差异。

未来研究可以对研究对象进行更广泛的筛选,并对纳入研究的工具作出明确具体的规定,同时选取丰富且具有代表性的指标对理论模型进行验证,以增加理论模型的科学性和可信度。

| [1] |

ARMSWORTH M W, HOLADAY M. The effects of psychological trauma on children and adolescents[J]. Journal of counseling and development, 1993, 72(1): 49-56. DOI:10.1002/j.1556-6676.1993.tb02276.x |

| [2] |

TEDESCHI R G, CALHOUN L G. The posttraumatic growth inventory: measuring the positive legacy of trauma[J]. Journal of traumatic stress, 1996, 9(3): 455-471. DOI:10.1002/jts.2490090305 |

| [3] |

ABDELHAFIZ A S, ALORABI M. Social stigma: the hidden threat of COVID-19[J]. Frontiers in public health, 2020, 8(1): 1-7. |

| [4] |

RICHMAN L S, MARTIN J, GUADAGNO J. Stigma-based rejection and the detection of signs of acceptance[J]. Social psychological and personality science, 2015, 7(1): 53-60. |

| [5] |

张明, 穆妍, 章玉琪, 等. 污名化对被污名个体人际互动的影响[J]. 心理科学进展, 2020(9): 1564-1574. |

| [6] |

JOHNSON B B. Hazard avoidance, symbolic and practical: the case of Americans’ reported responses to Ebola[J]. Journal of risk research, 2019, 22(3): 346-363. DOI:10.1080/13669877.2017.1378252 |

| [7] |

DUAN W, BU H, CHEN Z. COVID-19-related stigma profiles and risk factors among people who are at high risk of contagion[J]. Social science & medicine, 2020, 266(1): 1-10. |

| [8] |

陈雷, 展西友, 张兰. 新型冠状病毒肺炎疫情对民众心理健康的影响[J]. 中国健康心理学杂志, 2021(7): 1115-1120. |

| [9] |

郭静, 周倩云, 张振涛. 地震对灾民创伤后应激障碍的长期影响[J]. 心理科学进展, 2016(10): 1534-1543. |

| [10] |

李珊珊, 梁宇, 潘志婷, 等. “后疫情时期”新冠肺炎患者创伤后应激障碍现状及影响因素分析[J]. 中国医院管理, 2021(8): 79-82. |

| [11] |

刘正奎, 吴坎坎, 王力. 我国灾害心理与行为研究[J]. 心理科学进展, 2011(8): 1091-1098. |

| [12] |

WATSON M F, BACIGALUPE G, DANESHPOUR M, et al. COVID-19 interconnectedness: health inequity, the climate crisis, and collective trauma[J]. Family process, 2020, 59(3): 832-846. DOI:10.1111/famp.12572 |

| [13] |

MAUNDER R. The experience of the 2003 SARS outbreak as a traumatic stress among frontline healthcare workers in Toronto: lessons learned[J]. Philosophical transactions of the royal society biological sciences, 2004, 359(1447): 1117-1125. DOI:10.1098/rstb.2004.1483 |

| [14] |

KOWALSKI R M, CARROLL H, BRITT J. Finding the silver lining in the COVID-19 crisis[J]. Journal of health psychology, 2022, 27(6): 1507-1514. DOI:10.1177/1359105321999088 |

| [15] |

LINK B G, PHELAN J C. Conceptualizing stigma[J]. Annual review of sociology, 2001, 27(1): 363-385. DOI:10.1146/annurev.soc.27.1.363 |

| [16] |

PASCOE E A, SMART RICHMAN L. Perceived discrimination and health: a meta-analytic review[J]. Psychological bulletin, 2009, 135(4): 531-554. DOI:10.1037/a0016059 |

| [17] |

WILLIAMS D R, MOHAMMED S A. Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research[J]. Journal of behavioral medicine, 2009, 32(1): 20-47. DOI:10.1007/s10865-008-9185-0 |

| [18] |

CORRIGAN P W, WATSON A C. The paradox of self-stigma and mental illness[J]. Clinical psychology:science and practice, 2002, 9(1): 35-53. DOI:10.1093/clipsy.9.1.35 |

| [19] |

STIER A, HINSHAW S P. Explicit and implicit stigma against individuals with mental illness[J]. Australian psychologist, 2007, 42(2): 106-117. DOI:10.1080/00050060701280599 |

| [20] |

HATZENBUEHLER M L, PHELAN J C, LINK B G. Stigma as a fundamental cause of population health inequalities[J]. American journal of public health, 2013, 103(5): 813-821. DOI:10.2105/AJPH.2012.301069 |

| [21] |

TYLER I, SLATER T. Rethinking the sociology of stigma[J]. The sociological review, 2018, 66(4): 721-743. DOI:10.1177/0038026118777425 |

| [22] |

MAJOR B, O’BRIEN L T. The social psychology of stigma[J]. Annual review of psychology, 2005, 56(1): 393-421. DOI:10.1146/annurev.psych.56.091103.070137 |

| [23] |

EWERT A, TESSNEER S. Psychological resilience and posttraumatic growth: an exploratory analysis[J]. Journal of experiential education, 2019, 42(3): 280-296. DOI:10.1177/1053825919859027 |

| [24] |

BENIGHT C C, BANDURA A. Social cognitive theory of posttraumatic recovery: the role of perceived self-efficacy[J]. Behaviour research and therapy, 2004, 42(10): 1129-1148. DOI:10.1016/j.brat.2003.08.008 |

| [25] |

VANHOOREN S, LEIJSSEN M, DEZUTTER J. Posttraumatic growth during incarceration: a case study from an experiential–existential perspective[J]. Journal of humanistic psychology, 2015, 58(2): 144-167. |

| [26] |

TEDESCHI R G, CALHOUN L G. Target article: posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence[J]. Psychological inquiry, 2004, 15(1): 1-18. DOI:10.1207/s15327965pli1501_01 |

| [27] |

童敏, 刘芳, 李诗雨. 健康视角下的社会工作: 美国健康社会工作的历史回顾与启示[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2023(4): 74-105,153. |

| [28] |

李洪龙, 付伟, 王垚, 等. 精神健康社会工作实务体系研究[J]. 中医药管理杂志, 2023(17): 216-218. |

| [29] |

刘继同. 中国家庭、社区健康社会工作战略地位与健康中国、福利中国制度目标[J]. 湖北社会科学, 2022(5): 45-56. |

| [30] |

LEE S. Social inclusion and the role of social workers [M]. Cham: Springer International Publishing, 2020: 1-16.

|

| [31] |

U.S. Department of health and human services: office of disease prevention and health promotion: healthy people 2010 [EB/OL]. [2000-05-24]. https://health.gov/health people.

|

| [32] |

PENG Z Y, WAN L H. Posttraumatic growth of stroke survivors and its correlation with rumination and social support[J]. Journal of neuroscience nursing, 2018, 50(4): 22-36. |

| [33] |

DI CORRADO D, MUZII B, MAGNANO P, et al. The moderated mediating effect of hope, self-efficacy and resilience in the relationship between post-traumatic growth and mental health during the COVID-19 Pandemic [J]. 2022, 10(6):1091.

|

| [34] |

李红, 朱翠英. 乳腺癌患者注意偏向及心理弹性对其创伤后成长的影响[J]. 社区医学杂志, 2017(14): 33-36. |

| [35] |

严洁芳. 乳腺癌术后化疗病人创伤后成长现状及影响因素[J]. 护理研究, 2016(18): 2280-2281. |

| [36] |

成改平, 常利, 樊利妮. 初次确诊宫颈癌患者创伤后成长的影响因素分析[J]. 现代临床护理, 2020(10): 14-19. |

| [37] |

杜华, 胡安妮, 韩江英, 等. 青年乳腺癌术后病人创伤后成长现状及其影响因素研究[J]. 护理研究, 2022(6): 1072-1076. |

| [38] |

窦婉君, 李惠萍, 杨娅娟, 等. 乳腺癌术后化疗患者创伤后成长的影响因素分析[J]. 护理研究, 2016(2): 8-11. |

| [39] |

卢芳荣, 吴慧君. 乳腺癌改良根治术后患者PTGI评分与其应对方式的关系[J]. 河南医学研究, 2021(32): 6028-6031. |

| [40] |

王会颖, 刘均娥, 李艺影, 等. 乳腺癌病人创伤后成长状况及其影响因素分析[J]. 护理研究, 2011(6): 484-487. |

| [41] |

李秀青, 邬真, 童海鸥, 等. 女性不孕症患者病耻感与创伤后成长的相关性研究[J]. 中华现代护理杂志, 2020(7): 895-899. |

| [42] |

BELLIZZI K M, BLANK T O. Predicting posttraumatic growth in breast cancer survivors[J]. Health psychology, 2006, 25(1): 47-56. DOI:10.1037/0278-6133.25.1.47 |

| [43] |

邹辉煌, 葛高琪, 秦国顺, 等. 107例方舱医院新型冠状病毒肺炎患者创伤后成长现状及影响因素分析[J]. 护理学报, 2020(20): 54-58. |

| [44] |

CAKMAK S, CINCIN M, AVCI U K. Association of cancer response styles and alexithymia with posttraumatic growth in breast cancer patients[J]. Dusunen adam-journal of psychiatry and neurological sciences, 2021, 34(3): 278-288. |

| [45] |

CHANG Y L, HUANG P W, LIAO C T, et al. Factors impacting posttraumatic growth in head-and-neck cancer patients with oncologic emergencies[J]. Supportive care in cancer, 2022, 30(5): 4515-4525. DOI:10.1007/s00520-021-06772-y |

| [46] |

彭娅, 颜美琼, 朱莉芳. 前列腺癌术后患者反刍性沉思、心理一致感与创伤后成长的关系研究[J]. 当代护士(上旬刊), 2021(12): 39-42. |

| [47] |

张秀娟. 卵巢癌患者术后创伤后成长与认知评价的关系[J]. 航空航天医学杂志, 2021(9): 1147-1148. |

| [48] |

MYSTAKIDOU K, TSILIKA E, PARPA E, et al. Personal growth and psychological distress in advanced breast cancer[J]. Breast, 2008, 17(4): 382-386. DOI:10.1016/j.breast.2008.01.006 |

| [49] |

ARNOUT B A, AL-SUFYANI H H. Quantifying the impact of COVID-19 on the individuals in the Kingdom of Saudi Arabia: a cross-sectional descriptive study of the posttraumatic growth[J]. Journal of public affairs, 2021, 21(4): 1-10. |

| [50] |

张素杰. 乳腺癌患者创伤后成长与自我超越、自我感受负担的相关性[J]. 医学理论与实践, 2022(3): 521-523. |

| [51] |

曾丽, 王佳琳, 贺惠娟, 等. 新冠肺炎疫情期间湖北地区居民创伤后成长现状及影响因素分析[J]. 现代临床医学, 2022(1): 49-52,56. |

| [52] |

刘敏, 张会君. 脑卒中患者心理弹性、希望水平和创伤后成长的相关性分析[J]. 锦州医科大学学报, 2021(5): 79-84. |

| [53] |

KENT E E, ALFANO C M, SMITH A W, et al. The roles of support seeking and race/ethnicity in posttraumatic growth among breast cancer survivors[J]. Journal of psychosocial oncology, 2013, 31(4): 393-412. DOI:10.1080/07347332.2013.798759 |

| [54] |

SMITH B W, DALEN J, BERNARD J F, et al. Posttraumatic growth in non-hispanic white and hispanic women with cervical cancer[J]. Journal of psychosocial oncology, 2008, 26(4): 91-109. DOI:10.1080/07347330802359768 |

| [55] |

AJOUDANI F, JAFARIZADEH H, KAZAMZADEH J. Social support and posttraumatic growth in Iranian burn survivors: the mediating role of spirituality[J]. Burns, 2019, 45(3): 732-740. DOI:10.1016/j.burns.2018.10.013 |

| [56] |

原志芳, 沈悦好, 刘素彦, 等. 新型冠状病毒肺炎患者创伤后成长现状及影响因素分析[J]. 中华护理杂志, 2020(S1): 587-589. |

| [57] |

钱琴, 刘敏, 马兰. 乳腺癌患者创伤后成长与乐观倾向、疾病感知的相关性研究[J]. 护理管理杂志, 2018(2): 89-92. |

| [58] |

胡存杰, 顾立学, 李明津, 等. 脑卒中患者创伤后成长与心理一致感的相关性分析[J]. 护理实践与研究, 2022(3): 334-338. |

| [59] |

HASSIJA C M, TURCHIK J A. An examination of disclosure, mental health treatment use, and posttraumatic growth among college women who experienced sexual victimization[J]. Journal of loss & trauma, 2016, 21(2): 124-136. |

| [60] |

ROMEO A, GHIGGIA A, TESIO V, et al. Post-traumatic growth, distress and attachment style among women with breast cancer[J]. Journal of psychosocial oncology, 2017, 35(3): 309-322. DOI:10.1080/07347332.2017.1289291 |

| [61] |

马兰, 李惠萍, 王德斌. 乳腺癌患者创伤后成长的相关因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2014(4): 258-259. |

| [62] |

ANDYSZ A, NAJDER A, MERECZ-KOT D. Posttraumatic growth in women after breast cancer surgery-preliminary results from a study of Polish patients[J]. Health psychology report, 2015, 3(4): 336-344. DOI:10.5114/hpr.2015.52383 |

| [63] |

REY D, TOUZANI R, BOUHNIK A D, et al. Evolution of physical activity and body weight changes in breast cancer survivors five years after diagnosis: VICAN 2 & 5 French national surveys[J]. Breast, 2021, 59(1): 248-255. DOI:10.1016/j.breast.2021.07.012 |

| [64] |

钱会娟, 郑清如, 胡三莲. 大面积毁损伤病人反刍性沉思水平影响因素及变化趋势[J]. 护理研究, 2021(21): 3807-3812. |

| [65] |

AFLAKSEIR A, NOWROOZI S, MOLLAZADEH J, et al. The role of psychological hardiness and marital satisfaction in predicting posttraumatic growth in a sample of women with breast cancer in Isfahan [J/OL]. Iranian journal of cancer prevention, 2016, 9(4) [2016-06-14]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055761.

|

| [66] |

WEISS T. Correlates of posttraumatic growth in married breast cancer survivors[J]. Journal of social and clinical psychology, 2004, 23(5): 733-746. DOI:10.1521/jscp.23.5.733.50750 |

| [67] |

胡军, 董小牛, 程维福. 乳腺癌患者的创伤后成长及其与应对方式和生存质量关系[J]. 浙江创伤外科, 2018(3): 572-574. |

| [68] |

赵红娟. 应对方式在乳腺癌病人心理社会适应能力与创伤后成长的中介作用研究[J]. 全科护理, 2021(21): 2881-2885. |

| [69] |

DANHAUER S C, CASE L D, TEDESCHI R, et al. Predictors of posttraumatic growth in women with breast cancer[J]. Psycho-oncology, 2013, 22(12): 2676-2683. DOI:10.1002/pon.3298 |

| [70] |

BUYUKASIK-COLAK C, GUNDOGDU-AKTURK E, BOZO O. Mediating role of coping in the dispositional optimism-posttraumatic growth relation in breast cancer patients[J]. Journal of psychology, 2012, 146(5): 471-483. DOI:10.1080/00223980.2012.654520 |

| [71] |

TU P C, YEH D C, HSIEH H C. Positive psychological changes after breast cancer diagnosis and treatment: the role of trait resilience and coping styles[J]. Journal of psychosocial oncology, 2020, 38(2): 156-170. DOI:10.1080/07347332.2019.1649337 |

| [72] |

童晓丹, 张平, 宋旭红. 乳腺癌病人术后社会支持, 应对方式与创伤后成长的相关性研究[J]. 护理研究, 2013(10): 3215-3217. |

| [73] |

FUJIMOTO T, OKAMURA H. The influence of coping types on post-traumatic growth in patients with primary breast cancer[J]. Japanese journal of clinical oncology, 2021, 51(1): 85-91. DOI:10.1093/jjco/hyaa159 |

| [74] |

万申敏, 卢洪洲, 鲍美娟, 等. HIV阳性病人创伤后成长现状及影响因素研究[J]. 护理研究, 2020(18): 3250-3256. |

| [75] |

欧阳瑛. 中青年乳腺癌患者反刍性沉思对其创伤后成长的影响研究[J]. 现代医药卫生, 2020(22): 3649-3650. |

| [76] |

SOO H, SHERMAN K A. Rumination, psychological distress and post-traumatic growth in women diagnosed with breast cancer[J]. Psycho-oncology, 2015, 24(1): 70-79. DOI:10.1002/pon.3596 |

| [77] |

STOCKTON H, HUNT N, JOSEPH S. Cognitive processing, rumination, and posttraumatic growth[J]. Journal of traumatic stress, 2011, 24(1): 85-92. DOI:10.1002/jts.20606 |

| [78] |

万申敏, 卢洪洲, 鲍美娟, 等. 病耻感和反刍性沉思对 HIV感染者创伤后成长的影响[J]. 中国艾滋病性病, 2019(8): 828-832. |

| [79] |

李红. 反刍性沉思在乳腺癌病人创伤后成长与社会支持间的中介作用[J]. 护理研究, 2017(23): 2877-2880. |

| [80] |

陈长英, 王坤, 张阳, 等. 乳腺癌患者创伤后成长与认知情绪调节、社会支持相关性分析[J]. 齐鲁护理杂志, 2017(8): 25-27. |

| [81] |

HASSON-OHAYON I, TUVAL-MASHIACH R, GOLDZWEIG G, et al. The need for friendships and information: dimensions of social support and posttraumatic growth among women with breast cancer[J]. Palliative & supportive care, 2016, 14(4): 387-392. |

| [82] |

SILVA S M, CRESPO C, CANAVARRO M C. Pathways for psychological adjustment in breast cancer: a longitudinal study on coping strategies and posttraumatic growth[J]. Psychology & health, 2012, 27(11): 1323-1341. |

| [83] |

高佳丽. 颜面部烧伤患者创伤性成长的相关影响因素分析[J]. 实用医院临床杂志, 2022(1): 128-131. |

| [84] |

何俊俊, 肖文芳. 乳腺癌患者人格特征与创伤性成长的相关性调查分析[J]. 中国实用医药, 2015(30): 266-267. |

| [85] |

RZESZUTEK M, ONISZCZENKO W, FIRLAG-BURKACKA E. Social support, stress coping strategies, resilience and posttraumatic growth in a polish sample of HIV-infected individuals: results of a 1 year longitudinal study[J]. Journal of behavioral medicine, 2017, 40(6): 942-954. DOI:10.1007/s10865-017-9861-z |

| [86] |

张秀娟, 张洁, 李冠霞, 等. 脑卒中手术患者创伤后成长水平及影响因素的纵向研究[J]. 河北医药, 2021(13): 2055-2059. |

| [87] |

BURKE S M, SABISTON C M, VALLERAND R J. Passion in breast cancer survivors: examining links to emotional well-being[J]. Journal of health psychology, 2012, 17(8): 1161-1175. DOI:10.1177/1359105311429202 |

| [88] |

王月利, 袁越, 葛敏. 乳腺癌患者创伤后成长、心理弹性、生活质量状况调查及相关性研究[J]. 齐鲁护理杂志, 2017(12): 26-28. |

| [89] |

黄静静, 刘岩, 邓春婷. 受艾滋病影响青年的心理弹性与创伤后成长[J]. 中国心理卫生杂志, 2017(9): 739-744. |

| [90] |

于文静, 张爱华, 夏琛, 等. 心理弹性在乳腺癌患者情绪痛苦与创伤后成长间的中介效应研究[J]. 现代预防医学, 2018(10): 1827-1831. |

| [91] |

WANG A W T, CHANG C S, CHEN S T, et al. Identification of posttraumatic growth trajectories in the first year after breast cancer surgery[J]. Psycho-oncology, 2014, 23(12): 1399-1405. DOI:10.1002/pon.3577 |

| [92] |

LIU J E, WANG H Y, WANG M L, et al. Posttraumatic growth and psychological distress in Chinese early-stage breast cancer survivors: a longitudinal study[J]. Psycho-oncology, 2014, 23(4): 437-443. DOI:10.1002/pon.3436 |

| [93] |

周滢, 杨金柳行, 窦子毅, 等. HIV 感染者/AIDS 患者创伤后成长现状调查及影响因素分析[J]. 中国实用护理杂志, 2018(29): 2281-2285. |

| [94] |

肖敏. 烧伤患者创伤后成长与社会支持及反刍性沉思的相关性研究[J]. 当代护士(上旬刊), 2021(7): 11-14. |

| [95] |

AFLAKSEIR A, SOLTANI S, MOLLAZADEH J. Posttraumatic growth, meaningfulness, and social support in women with breast cancer [J/OL]. International journal of cancer management, 2018, 11(10) [2018-12-03]. https://doi.org/10.5812/ijcm.11469.

|

| [96] |

KONG L H, FANG M, MA T, et al. Positive affect mediates the relationships between resilience, social support and posttraumatic growth of women with infertility[J]. Psychology health & medicine, 2018, 23(6): 707-716. |

| [97] |

沈琴, 李惠萍, 杨娅娟, 等. 乳腺癌患者心理一致感对社会支持与创伤后成长的中介作用[J]. 中国健康教育, 2016(12): 1099-1102. |

| [98] |

KAMEN C, VORASARUN C, CANNING T, et al. The impact of stigma and social support on development of post-traumatic growth among persons living with HIV[J]. Journal of clinical psychology in medical settings, 2016, 23(2): 126-134. DOI:10.1007/s10880-015-9447-2 |

| [99] |

DOMINICK W, ELAM T, FRAUS K, et al. Nontraditional social support, core belief disruption, and posttraumatic growth during COVID-19[J]. Journal of loss & trauma, 2022, 27(3): 244-256. |

| [100] |

ZELIGMAN M, BARDEN S M, HAGEDORN W B. Posttraumatic growth and HIV: a study on associations of stigma and social support[J]. Journal of counseling and development, 2016, 94(2): 141-149. DOI:10.1002/jcad.12071 |

| [101] |

HAMMER C, PODLOG L, WADEY R, et al. Cognitive processing following acquired disability for para sport athletes: a serial mediation model[J]. Disability and rehabilitation, 2020, 42(17): 2492-2500. DOI:10.1080/09638288.2018.1563639 |

| [102] |

GARRIDO-HERNANSAIZ H, MURPHY P J, ALONSO-TAPIA J. Predictors of resilience and posttraumatic growth among people living with HIV: a longitudinal study[J]. Aids and behavior, 2017, 21(11): 3260-3270. DOI:10.1007/s10461-017-1870-y |

| [103] |

MATSUI T, TAKU K. A review of posttraumatic growth and help-seeking behavior in cancer survivors: effects of distal and proximate culture[J]. Japanese psychological research, 2016, 58(1): 142-162. DOI:10.1111/jpr.12105 |

| [104] |

HOBFOLL S E. Conservation of resources: a new attempt at conceptualizing stress[J]. American psychologist, 1989, 44(3): 513-524. DOI:10.1037/0003-066X.44.3.513 |

| [105] |

NIEWIADOMSKA I, JUREK K, CHWASZCZ J, et al. Personal resources and spiritual change among participants’ hostilities in Ukraine: the mediating role of posttraumatic stress disorder and turn to religion[J]. Religions, 2021, 12(3): 182-199. DOI:10.3390/rel12030182 |

| [106] |

ALDWIN C M, SUTTON K J, LACHMAN M. The development of coping resources in adulthood[J]. Journal of personality, 1996, 64(4): 837-871. DOI:10.1111/j.1467-6494.1996.tb00946.x |

| [107] |

BROTTMAN M R, CHAR D M, HATTORI R A, et al. Toward cultural competency in health care: a scoping review of the diversity and inclusion education literature[J]. Academic medicine, 2020, 95(5): 803-813. DOI:10.1097/ACM.0000000000002995 |

| [108] |

HAN H-R, MCKENNA S, NKIMBENG M, et al. A systematic review of community health center based interventions for people with diabetes[J]. Journal of community health, 2019, 44(6): 1253-1280. DOI:10.1007/s10900-019-00693-y |

| [109] |

PRAWITZ A D, KALKOWSKI J C, COHART J. Responses to economic pressure by low-income families: financial distress and hopefulness[J]. Journal of family and economic issues, 2012, 34(1): 29-40. |

| [110] |

MCCOY T, PHILP A, KATES-MCELRATH K. Acceptance and commitment therapy: a systematic review of psychological adjustment and reduction of psychological distress following a traumatic brain injury in adults[J]. Journal of addiction, 2020, 1(1): 1-10. |

| [111] |

ORSILLO S M, BATTEN S V. Acceptance and commitment therapy in the treatment of posttraumatic stress disorder[J]. Behavior modification, 2005, 29(1): 95-129. DOI:10.1177/0145445504270876 |

2024, Vol. 24

2024, Vol. 24