2. 昆明市点亮眼睛教育公益支持中心,云南 昆明,650001

2. 昆明市点亮眼睛教育公益支持中心,云南 昆明,650001

2. Sight Education Charity Support Center, Kunming, Yunnan, 650001, China

儿童保护工作需要建构儿童保护制度和体系,以保护儿童免遭包括虐待、忽视、暴力和剥削等任何形式的伤害。儿童保护体系中一个重要的社会主体和服务平台是儿童保护类社会组织,包括各类社会服务机构、基金会、社会团体等。它们是独立于政府和企业之外的第三方,在参与报告、展开社会工作介入以及替代性照料等方面扮演着独特的角色,在提供专业化、职业化和系统化的儿童保护预防、救助和发展工作中发挥着不可替代的作用。然而,由于各类社会组织机构发展情况不同,关注的儿童服务领域各有侧重,在制度、资金、技术、组织、人力资源等方面存在诸多局限性,导致他们在开展儿童保护服务工作时出现了服务内容缺乏系统性、服务流程缺乏连贯性、服务效果缺乏稳定性等问题。另外,儿童问题具有社会成因复杂化、表现形式多元化、影响后果严重化、解决途径系统化的特点。这使得资源分散、原子式发展的社会组织在避免儿童遭受伤害、解决儿童问题、满足儿童和家庭服务需求上面临诸多困难和挑战。因此,社会工作研究和儿童保护类组织及机构亟需对此回应,积极探索儿童保护组织资源整合机制,创新和变革现有机构的服务模式和发展方式,为构建有效的儿童保护体系提供强有力的理论和实践支持。

易谨指出,近十年以来,越来越多的国际组织和国家都在利用系统方式建立和健全儿童保护制度。他从系统视域出发研究各类行动者间的协调合作。[1]有研究指出,系统合作涉及宏观、中观和微观三个层面,其中宏观层面需要政府主导和社会组织协同、调动和协调各种社会资源。[2]一些学者基于Katz提出的儿童保护制度体系基本要素[3],从核心职能、能力、结构、管理和问责制等方面讨论了儿童保护的系统过程。[4] Nico Trocmé等人绘制儿童保护机构、组织的网络,从权威级别、功能和过程三个维度讨论了儿童保护框架的构建。[5]一些研究把社区作为重要平台性资源,探索如何以社区为载体形成整合性的儿童保护工作和服务。关于如何形成整合性问题,有研究者指出要构建社区、社会组织、社会工作专业人才“三社”联动的服务模式,[6]另有研究者强调进行非政府组织、社区和政府之间的合作。[7] Racz等以社区中若干行为者(目标群体成员、社会组织专业人员、相关领域代表)的合作为基础,考察了包容性的社区服务实践工作。[8]有少部分学者从社会工作的视角出发对儿童保护社会资源整合提出了一些思考,包括:发展社会工作介入、解决社会组织进行儿童保护服务的连贯性和稳定性问题;[9]探讨社会工作机构在政府推动和引导下,自主化运作社会资源整合的方式;[10]讨论儿童保护政策、社会工作专业发展与非政府组织之间的关系。[11]

综上所述,这些研究主要从社区系统、社会工作专业出发探讨儿童保护工作和服务,缺少儿童保护类社会组织、机构的视角,也缺少从儿童保护工作系统出发对资源整合进行的思考。儿童保护类社会组织不仅是儿童保护服务的实践主体,也是构建儿童保护体系的基本要素,然而,现有文献对该服务主体发展的动态关注和理论研究不足。个别文献虽然提到了社会组织与社会工作专业、社区或者政府间的合作,[12]但没有就如何有效整合这些资源进行系统分析,没有对社会组织之间如何有效整合资源进行详细讨论。在中国儿童保护计划的试点项目中,一些社会组织、机构在改进儿童保护机制和服务中实际上承担着保护儿童的主要责任。[13]因此,以儿童保护类社会组织为研究对象,分析社会组织资源状况和发展,探讨组织之间、组织与其他主体之间资源整合方法以推动儿童保护工作,是一种较新的儿童保护研究路径。

组织场域理论为社会组织运行机制的建立、发展以及环境和组织过程研究提供了一个具有实践感的分析框架。迪马吉奥和鲍威尔指出,组织场域是由那些聚合在一起的组织——重要的供应者、资源与物品的消费者、规制性机构以及其他提供相似服务与产品的组织构成的一个被认可的制度生活领域。[14]组织场域表明一种组织共同体的存在,[15]聚合的组织形成各种互惠结构,通过建构一种调节环境资源的合作机制来实现集体的生存和发展。霍夫曼指出:“场域是围绕那些对于特定系列组织的利益与目标日益重要的问题而形成的。问题界定了场域是什么场域,制造了先前可能并不存在的联系。组织的场域成员资格是通过社会互动模式而确定的……。”[16]儿童保护类社会组织及其场域是围绕儿童保护服务制度和体系中存在的重要争论与问题而形成的领域,更是基于儿童保护服务市场需求和公共政策发展的结果。在儿童保护组织场域内,儿童保护类社会组织之间以及与其他行动系统之间,如家庭系统、学校系统、司法系统、医疗组织、社区环境等形成了更为密切的联系。在组织场域理论视角下研究儿童保护类社会组织的资源调动、链接以及资源互动和共享模式,形成资源整合机制,对提升组织机构间的有效联动和集约化服务效应、创新儿童保护类社会组织的发展模式、最终形成综合的儿童保护服务体系具有重要的理论价值和实践意义。

二、研究方法本研究主要采用质性研究方法,通过深度访谈和个案研究对昆明市从2004年到2018年成立的30家儿童保护类社会组织进行调查研究。

研究者通过中国社会组织公共服务平台获得昆明市儿童保护类社会组织的相关数据信息,如成立时间、注册级别、地域区划、登记管理机关和业务主管单位等。同时走访了这些社会组织,对它们的负责人和工作人员进行深度访谈,获得了组织和机构的资源状况、服务内容、管理办法、运作模式等详细资料,并了解他们在儿童保护实践工作中的资源条件和现实困境等重要信息。

研究者重点对昆明市社会组织资源整合实践的主要倡导者和参与者,包括国际救助儿童会(昆明办公室)、盘龙区春翼青少年发展研究中心、盘龙区新天地未成年人保护中心、云南协力公益支持中心、云南南德公益服务中心等几家非营利组织进行深度调查研究,了解其在儿童保护工作中的资源行动策略。自2018年起,在这些合作伙伴的支持下,云南某高校社会工作系成立了“儿童社会工作资源中心”(内部机构)。该资源中心开展了儿童保护论坛、儿童保护资源建设和共享等行动,尝试整合云南省儿童保护类社会组织资源共同致力于儿童保护工作。这是资源整合的一个期待性实验成果,本文将以其为个案进行深入探讨。

三、昆明市儿童保护类社会组织发展状况、问题及反思对昆明市2004年至2018年期间成立发展的儿童保护类社会组织和机构进行的调查研究发现:一方面,为应对儿童保护服务领域快速增长的市场需求,儿童保护类社会组织发展较快,数量有显著增加,服务对象基本涵盖了各类需要保护和服务的儿童类型;另一方面,在服务供给和社会支持体系上儿童保护类组织和机构表现出资金、人才、技术、信息等资源储量和利用上的短板,资源的集约效应较差,服务专业化和系统化程度较低,影响了儿童保护服务供给的质量和效率,反过来制约了自身的进一步发展。儿童保护类社会组织的发展具有两面性,在促进儿童保护“问题”意识域形成的同时,也对组织机构的资源整合提出了现实性反思。

(一) 发展状况

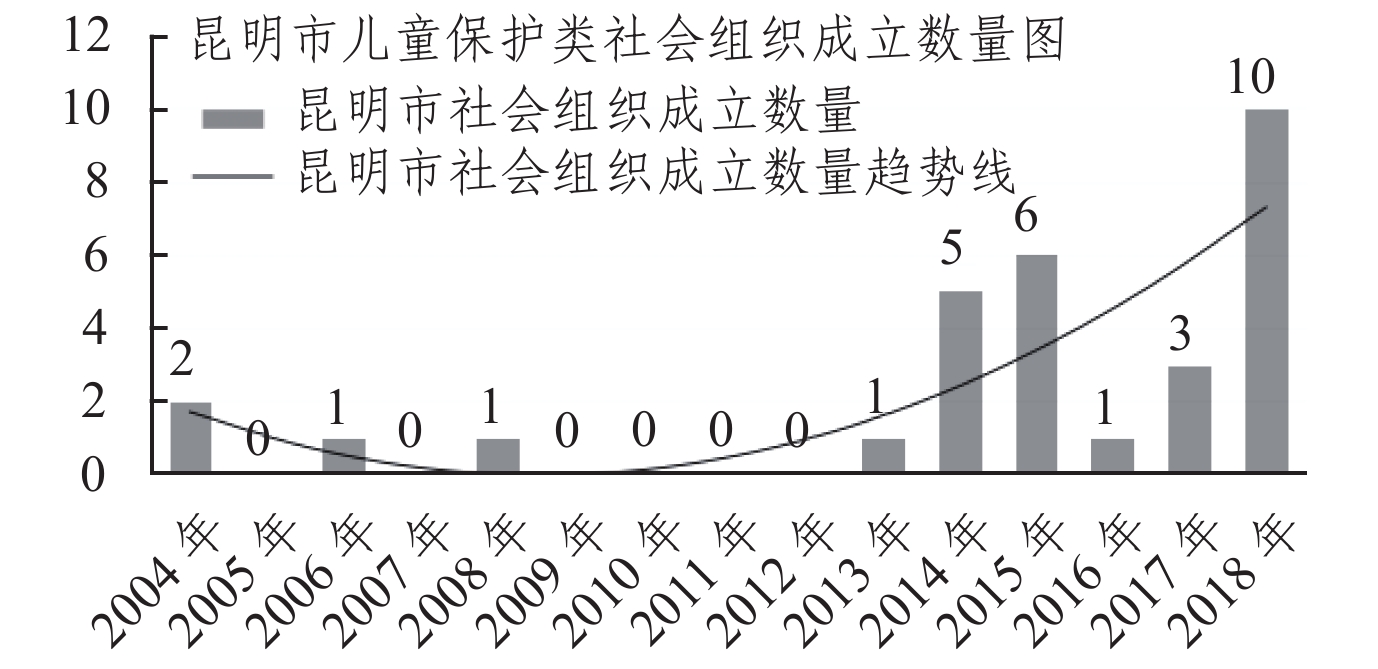

在本研究所调查的30家昆明市本土儿童保护类社会组织中,以五年为一个发展阶段,可以发现从2014年至2018年出现了一个组织发展集中爆发期,先后有25家组织机构在这个期间发起成立(见图1)。这一波浪潮的出现与地方相关法规政策文件的出台和实施有密切关系。2013年7月,民政部与云南省政府在昆明共同举办了“推进社会建设创新社会组织座谈会”。当年年底,云南省政府相继出台了《中共云南省委云南省人民政府加快推进现代社会组织体制建设的意见》《政府向社会组织购买服务暂行办法》等政策文件,[17]对社会组织的登记管理办法、政府购买服务等进行了制度改革,明确了直接登记、降低门槛、一业多会、下放登记权限、购买服务目录等促进社会组织机构发展的利好政策。这一系列规制性制度框架提供了社会组织成立发展的合法性基础。它与儿童保护的社会价值观、社会责任、社会道德等规范性制度框架相结合,促进了儿童保护类社会组织机构数量的增加。从某种意义上讲,地方政策法规为组织机构的发展提供了制度环境,而组织机构的快速增长又提供了进行资源整合动员和行动的行动者条件。

|

图 1 2004—2018年昆明市儿童保护类社会组织成立情况 |

整体上,这些儿童保护类社会组织、机构开展的儿童保护服务类型和内容呈现出多样化和层次化特点。其服务对象涵盖困境儿童、心理问题儿童、特殊儿童、触法青少年、相对低龄儿童、社区儿童、灾区儿童、留守儿童等多种儿童类型。服务内容涉及从外部环境支持、改善,到团体活动提供、参与,再到具体个案服务等不同层次、领域。服务类型涉及高风险儿童深度陪伴、基本生活照顾、心理咨询和辅导、康复教育和训练、司法保护和社区帮教、直接儿童服务、课后社区托管、灾害安全教育、留守儿童关爱等各个方面。但具体到每一个社会组织机构,其服务对象只涵盖一到两种儿童类型,服务内容相对有限,并且单一化,服务资源的组织差异性明显。

(二) 儿童保护类社会组织发展中存在的问题

昆明市儿童保护类社会组织发展中面临的突出问题是组织内资源的供给状况难以满足儿童保护服务市场需求。其具体表现在资金、人才、技术、信息等资源的储备不足,服务资源的供给受到组织边界的限制,现有资源没有形成有效的配置、利用、联结和转化。

第一,儿童保护类社会组织资金配置存在问题。其主要表现为资金分布不平衡,项目资金支持不足,资金支持缺少可持续性。调查发现,昆明市儿童保护类组织、机构的年资金量平均保持在20万元以内,且分布不平衡。部分社会组织通过申请能从政府购买服务项目和基金会拨款中获得相对充分的运行资金,更多的组织机构则只能通过微小项目、社会捐赠、自筹经费以及少量服务费等途径筹集勉强维持机构运行的资金。许多社会组织在项目运行过程中出现过资金断流;一些社会组织面临着运行项目结束后半歇业状态的现实窘境。社会组织资金资源的现实状况不仅限制了儿童保护服务供给的覆盖范围,而且制约了机构的正常运行和发展。

第二,儿童保护类社会组织专业人才紧缺且流动频繁。昆明市各社会组织普遍面临难以招募到所需专业人才的问题。一方面,从事儿童保护工作的专业人才存量严重不足;另一方面,由于岗位待遇不太理想,新加入的人才增量较少。现有的儿童服务专业人才还存在儿童保护实务技能不强、流动频繁、成长缓慢、后劲不足等问题。调查发现,具有社会工作或其他儿童保护相关专业背景的工作人员在机构中的数量不超过三分之一,并且相当多的社会工作者缺乏儿童保护的个案实务技能和综合实务经验。超过半数以上社会组织的全职工作人员少于5人,并且人员流动率过高,机构很难保持较为稳定的人员结构。社会组织人力资源的现实状况既难以满足专门化和专业化的儿童保护服务需求,也不利于儿童保护制度体系的有效构建。

第三,儿童保护类社会组织提供的服务碎片化问题突出。其服务内容主要覆盖初级和少部分中级程度的儿童需求,服务模式难以解决日益复杂的儿童保护问题。具体表现为社区儿童保护服务特色不明显,服务内容重叠性较高,从组织种群角度看,这些机构之间可能存在较强的竞争;社会组织在面对困境儿童和特殊需要儿童时,进行专业介入和服务的能力、资源不足,难以从根本上有效改善他们的现实困境。

第四,儿童保护类社会组织的信息建设滞后,不能适应构建儿童保护制度的基本要求。主要包括受虐待、被忽视儿童的信息报告及信息筛查系统不完善,个案处理的信息档案管理不规范,儿童保护的信息数据库等信息系统建设缺乏等。

(三) 问题反思

问题意识域的形成是产生联合行动改造制度的首要环节。萨奇曼提出:“促进制度创造的动力机制是一个重复发生的问题的出现,对问题进行识别和定名,而以前存在的制度又对这个问题没有提供满意的应对措施。”[18]随着儿童保护规制性框架和规范性系统的发展,在儿童保护类社会组织的相关环境领域,逐渐形成了一个关于儿童保护和儿童福利的社会公共政策、法规和社会价值观的话语知识场域。该知识场域一方面促进了社会大众对儿童保护认知的改变和对服务工作更高的技术要求,另一方面推动了社会组织对儿童保护工作的问题反思和实践研究。

昆明市儿童保护类社会组织发展中的问题集中反映了在儿童保护场域内,作为服务主体的组织、机构,其原子式生存发展状态及其内外资源不足而引发的不能有效满足日益增长和复杂化的儿童保护服务需求的状况。围绕着这一核心问题引发了在组织场域内,各类行动者之间如何协调合作、挖掘、拓展以及共享资源,从而扩大服务范围、提升服务专业化水平、增进服务效能的资源整合问题。首先,在儿童保护问题域内,各社会组织间如何形成功能上相互依赖、文化上具有共同认知的组织共同体;其次,如何加强场域内各行动者之间的关系,增强其联结力度,形成各种支持网络或联合协作关系;再次,如何实现儿童保护场域内社会组织在功能上的协调定位,使关键性的有限资金、人才、技术、信息等资源得到有效激活、配置和转化。最后,如何构建一个创新性的资源整合模型或体系,提供专业化、系统化和综合性的儿童保护教育和服务。由问题意识引发的各种思考最终回归到在组织场域框架下如何形成社会组织间联盟,构建各种资源整合的有效机制问题。

格雷夫指出:“从过去承袭的信念、规范和组织,将构成新制度产生过程的部分初始条件。”[19]地方政策法规、儿童保护类社会组织的发展以及具有儿童保护信念的专业团队为资源整合提供了制度环境条件、行动者条件和技术条件。一些具有儿童保护专业知识、信念的专家和专业团队在反思儿童保护组织机构现有服务模式、方法、内容以及人才队伍建设等基础上,成为资源整合设想的积极倡导者、发起人、实践主体和促进者。在昆明,以国际救助儿童会(昆明办公室)、云南高校资源、有创新意识的地方社会组织为核心形成了一个儿童保护资源整合的工作团队。该团队首先在儿童保护与司法项目领域展开了推动资源整合的模式研究和实践行动。本研究在此基础上,以突出关系特征、强调功能协调、注重组织内外联系和交换的“组织场域”为理论依据,思考儿童保护的联合协作模式以及如何系统地促进社会组织资源整合。

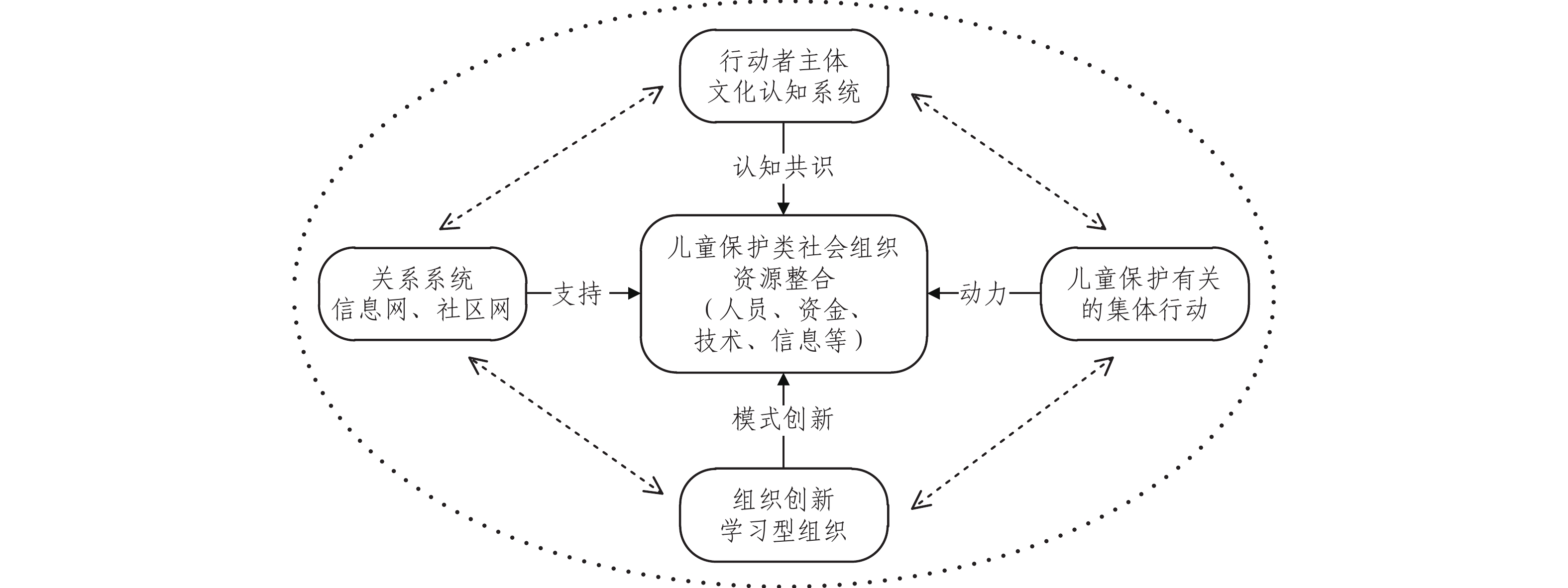

四、构建资源整合机制的思考结构化理论承认行动者的能动性,儿童保护类社会组织作为行动主体也具有能动性。儿童保护类社会组织资源整合是指组织场域内各类行动者在理解、思考和应对儿童保护服务及组织发展的日常情景中,在与不断变化的环境进行持续对话的过程中,对场域内的各种组织资源、人力资源、物质资源包括资金、信息资源、技术资源等进行汇聚、配置、联结、转化和有机融合,以形成更强大的资源服务和供给能力的过程。组织场域理论视角为儿童保护类社会组织资源整合提供了一个具有实践感的概念框架。本研究主要从关系系统建构、文化认知系统发展、集体行动倡导设计、组织模型创新等方面探索构建儿童保护类社会组织的资源整合机制(见图2)。

|

图 2 儿童保护类社会组织资源整合机制模型 |

(一) 发展行动者主体的文化认知系统,形成资源整合的认知共识机制

发展文化认知系统,在儿童保护场域内促使参与同类事业的组织机构就儿童保护资源整合的议题形成共同的范畴、价值观、规范性期待以及社会认可的规则,其核心是建构共同的认知框架。文化认知系统是组织规则和信念的传递者,是“通过个体选择和集体理解而运行的机制”。[20]文化认知系统强调通过遵守共同的情景定义和理解、参照框架或认可的结构模板来获得组织机构资源整合的合法性。坎贝尔把认知框架界定为“隐喻、符号和认知性暗示,并从某种视角来阐明这些问题,提出应对这些问题的方式”。[21]资源整合的关键在于相关各方认知框架实现结合的过程。认知共识的文化框架使行动者能够“感知、定位与标名”在它面前发生的有意义的事件,能够以各种方式对论题与问题进行“重构”,并界定各种可能的改进方式。认知共识体现了意义与资源相互交织的结构,涉及文化与政治背景,帮助我们理解和描述事物,并维持行动主体之间的密切关系。

儿童保护场域中的各社会组织,其认知信念或规范性控制力量不尽相同,因此其资源整合的意义理解与解决方案、学习创新性组织形式的意愿程度和实践情况会存在较大区别。构建儿童保护类社会组织资源整合系统,首先要促使各类社会组织在儿童保护问题及资源共享上形成共同的认知框架和规范性期待。在具体实践中,围绕着儿童保护资源整合工作的意义明确、儿童保护核心问题重构、儿童报告制度确立、处理程序规范以及儿童保护图景期待等方面培养组织机构的儿童保护专业认知,构建儿童保护需要资源整合的共同理解和信念,即形成共识机制。发展文化认知系统,形成共识机制,可以采用三种方法。

首先,建立一种共同的“理解图式”。场域内的组织成员了解并认可建立儿童保护类社会组织资源整合体系是一个有意义有价值的事件,并就与他人共享资源、共同合作的意向达成理解和共识。行动者通过有目的地走访组织目标群体、进行资源和行动动员、举办组织机构工作坊和主题沙龙等多种沟通途径和方式,提供社会组织机构进行面对面交流、表达想法、分享意见的环境平台,强化“我们的关系”,呈现“我们”是一个积极共享观念、信息、技术等资源的共同体组织。

其次,围绕着儿童保护的核心问题、儿童报告和调查制度、处理规范程序等论题进一步反思并进行“重构”。其包括阐明儿童面临的主要风险、规范性处理流程、组织机构对受伤害儿童的联合调查、共同保护行动等,在这些核心议题上形成共同认知。重构儿童保护的金字塔风险分类系统,对不同风险程度的儿童采取不同的干预方法:对受伤害的儿童,如遭受暴力、虐待、忽视、剥削的儿童,应进行紧急干预;对高风险儿童,如监护风险、触法风险等,应提供个案跟进、家庭和儿童服务;对风险儿童和困境儿童,需要促进福利政策和福利服务提供以及预防服务;对一般儿童,需要进行公众意识的提升。儿童保护风险分类系统的重构以及相关核心论题上的共识不仅形成了干预儿童问题、提供儿童保护的规范性结构模板,也深化了儿童保护需要进行资源整合的认识图式。

最后,绘制理想中的儿童保护图景,即儿童保护组织场域内各类行动者主体就资源整合的期待性结果形成共识。构建儿童保护的理想体系需要充分考虑友好型环境、法律政策、公众意识、多部门联合、友好司法、儿童与家庭参与、社区协作、多样化服务、专业人员、数据信息、监督执行等诸多因素和环节。对物质、技术、信息和人力等资源进行优化选择、汲取和联合,使这些因素和资源在组织场域内实现功能和结构上的协调定位。这构成了理想中的儿童保护图景。

(二) 建立组织场域内的关系系统,形成资源整合策略的网络支持机制

关系系统的建立和发展意味着在儿童保护类社会组织之间以及与其他组织资源之间进行联结,形成网络系统支持。在建构关系系统时需要区分社会组织之间联系性与结构等同的不同特征:联系性即组织内聚,表明双方或多方存在交易或交流关系,反映的是组织间的“连通性”;结构等同反映的是社会结构上具有同样位置的社会组织之间存在的关系模式的相似性。纵向结构上的关系系统强调组织场域层次之上的权威等级系统。权威系统是指“一些安排,通过共识所产生的机制,合法的等级制权威或者强制性手段,支持某一系列的行动者对另一系列的行动者进行常规的控制”。[22]儿童保护制度体系要求一定的权威机构承担儿童保护的治理和责任,以推动儿童保护工作的进程和服务。此外,互动模式和信息流也是关系系统的重要组成部分,它们影响组织资源联结的方式和结构。

儿童保护工作涉及多元主体,各类行动主体在儿童保护工作中承担的角色和功能不同。儿童保护类社会组织是儿童保护服务的主要提供者,政府机构是服务购买者,儿童、家庭是直接受益人,医疗机构、高校及儿童保护教育、研究机构是技术、信息合作伙伴,基金会、企业等是保护工作的资金提供者,司法机构以及监管部门是重要的规制者。然而,各个行动主体之间并不必然发生有机联系,也并不一定形成支持性关系系统。这需要行动主体有意识地建立和培养儿童保护各类主体之间的关系联结,发展不同类型的关系系统。在具体实践中,绘制儿童保护服务资源地图、着力培养社区儿童保护资源网络是建立关系系统、进行资源链接的有效方式,有助于形成儿童保护的支持性网络,为资源整合提供信息资源支持和组织资源支持。

建立儿童保护服务资源信息系统有助于发展社会组织之间的关系网络,形成组织内聚,提供资源整合的信息支持。首先,需要了解和初步掌握儿童保护类社会组织及其合作伙伴组织机构的基本信息情况,对组织机构的服务领域、区域、对象、工作人员情况、资金规模和来源、合作意愿以及联系信息等情况进行采集、整理和分类。其次,在此基础上,资源信息的整理利用可以向两个方向发展:一是绘制儿童保护服务资源地图;二是利用大数据技术,建立儿童保护类组织机构的资源数据库。就目前儿童保护体系建设而言,资源地图提供了更为简便可行的信息支持和资源联结方式,资源数据库建设则是长期目标,需要更多技术、资金和制度的支持。资源地图将所有儿童保护社会组织以一种直观生动、便捷有效的方式呈现在组织场域环境中,一方面提供了链接服务资源和共享信息资源的有效途径,使得各行动主体能够及时获得儿童保护的咨询和转介支持;另一方面,它也帮助组织机构及其行动者构建了一个具象性的关系网络,有助于形成促进儿童保护服务支持体系改善的工作环境。最后,资源地图通过线上和线下不同方式进行信息传播和传递。资源地图信息在具有联系性的组织机构之间以及在政府及主管部门内进行传播,形成线上覆盖;同时,通过新媒体、图文并茂的手册等形式,在社区内对资源地图进行宣传推广,使其直接面向保护对象和服务消费者,形成线下传递。

培育儿童保护社区资源网络系统是建构关系网络、对资源整合提供组织支持的一种有效方式。资源信息系统是将社会组织的信息资源发布传递在整个组织场域内;而社区资源网络系统则是依托社区平台,将社区内与儿童保护相关的机构、组织、单位、个人等行动主体联结起来,形成人力、物力等资源的相互协调与合作,构建一个不同结构等位的行动主体间的立体支持网络。社区资源网络系统既是一种资源整合方式,也是一种支持机制。其构建以系统论和生态系统框架作为理论支撑,以社区内儿童保护组织机构为运行载体,以社区内受到伤害或可能会受伤害的儿童和家庭为服务对象。其利用社会工作方法发掘、调动、联结并整合社区内一切可能资源,形成早发现、早报告、及时介入、替代照顾、有效评估的儿童保护多元联动支持机制。在该网络系统中,法定机构和监管部门作为权威职能部门,负有重要职责,应合理利用其法律监管手段支持甚至影响社区行动者及其行动,如支持社会工作者的儿童保护资源整合倡导,促进资源整合规则的建设,规范组织行动者的联动保护行为等。

(三) 设计并倡导儿童保护集体行动,形成资源整合过程的动力机制

设计并倡导组织场域内儿童保护的集体行动,意味着社会组织行动者有目的地设计一些能够促进儿童保护资源联结和整合的集体行动,并推动各类有关主体参与到该集体行动中。集体行动提供了场域内组织机构对多种资源进行联结和整合的动力机制。首先,集体行动的“集体性”特点预示着行动的发起和上演往往需要协调联结多种社会资源,调动多方主体介入,形成多元对象辐射。其次,社会组织通过集体行动、政策倡导和宣传,可以促进儿童保护资源整合理念和价值的生成,这又反过来指引资源整合行动的方向。各种理解和脚本产生于行动过程中,并指引行动。再次,集体行动有助于训练各种资源相互协调和配合,实践并改善互动模式或者资源的配置方式,再生产或创新现有的资源组织体系。通过集体行动,组织信息能够有效集中并快速流动起来,行动者主体间的互动模式会得到检验和更合理地型构,各种组织资源会得到有效联结和配置。具有一定声望的行动者是值得关注的对象,其作为集体行动的主要倡导者,可能会影响到集体行动的发展方向。

设计并倡导与儿童保护工作有关的集体行动,形成了社会组织资源整合过程中的重要推动力。在具体实践中,与儿童保护主题及工作有关的集体行动类型多样化,包括举办儿童保护类社会组织年会、开展社会组织工作人员的培训交流会和工作坊、筹办儿童社会工作文化节、开展社区儿童保护宣传周活动等。这些多样化的集体活动形式有助于促进组织机构之间的合作交流,提升人力资源素质,促进资源整合。一个有代表性和特色的集体行动案例是“儿童社会工作资源中心功能定位及发展规划研讨会”的举办。该会议由云南某高校社会工作专业与国际儿童救助会(昆明办公室)联合牵头发起,参与者涵盖了云南省昆明市及其他州市的主要儿童保护类社会组织以及部分高等院校等共计50多家单位的代表。会上相关组织机构代表交流了儿童保护工作的经验,介绍了组织发展的现实困难,最终参会单位形成了资源共享和整合的意愿以及合作共识,首次提出了“区域性儿童保护共同体培育”概念,同时对资源中心的筹备、运行与使用提出了期待性的愿景,在地方儿童保护服务体系的场域内产生了重要影响。类似研讨会这样的集体行动不仅创造了共同在场环境下的身份认同和团结的意义过程,也产生了持续社会合作的承诺过程,推动了地方儿童保护类社会组织资源整合的发展。

另一类典型的集体行动具有社会运动的性质,主要以组织行动者为主导、面向普通民众行动者而开展的儿童保护实践性集体行动。不同于只有组织机构参与集合的研讨会、交流会等,这类集体行动一般由形成共识的社会组织机构联合儿童保护系统内的其他部门,将面临暴力和剥削的儿童和家庭也纳入行动中,以集中持续的宣传教育和政策倡导为主要方式,在街头、社区、广场等开放空间进行资源动员和行动,以推动某项政策或议题引起社会广泛关注并产生社会影响力。这类集体行动或社会运动甚至可以把儿童保护类社会组织与更高层次的宏观结构、制度框架联系起来,从而可能重新界定儿童保护场域中运行的规则与逻辑,影响儿童保护制度体系的构建,甚至推动相关政策的改变。

(四) 创新组织原型,培育学习型组织,提供资源整合的模式创新机制

在组织场域中,除了意义系统、关系系统和行动系统之外,还会发现各种行动者组织模型。组织原型是一种能描述某种理解图式或概念模式并嵌入组织结构及其运行系统的组织模板。[23]一方面,通过这种模板,组织场域内的各种规则、功能系统与关于各种组织活动的说明被建构起来;[24]另一方面,模板的结构或系统代表着某种基础性的理解图式,使组织行动者能够定位、感知与界定组织的有意义行动,理解其所处的文化与政治背景。创新儿童保护类社会组织资源整合的组织原型、培育学习型组织,有助于利用这种模板呈现和说明资源整合的运行模式,理解和把握资源整合模型嵌入儿童保护服务体系的方式和特征。这些组织模板的技术、思想、人工器物可以在儿童保护实践中迅速扩散,被场域内的其他组织机构学习模仿,并可能被进一步修正、剪辑,实现再创新和改变。

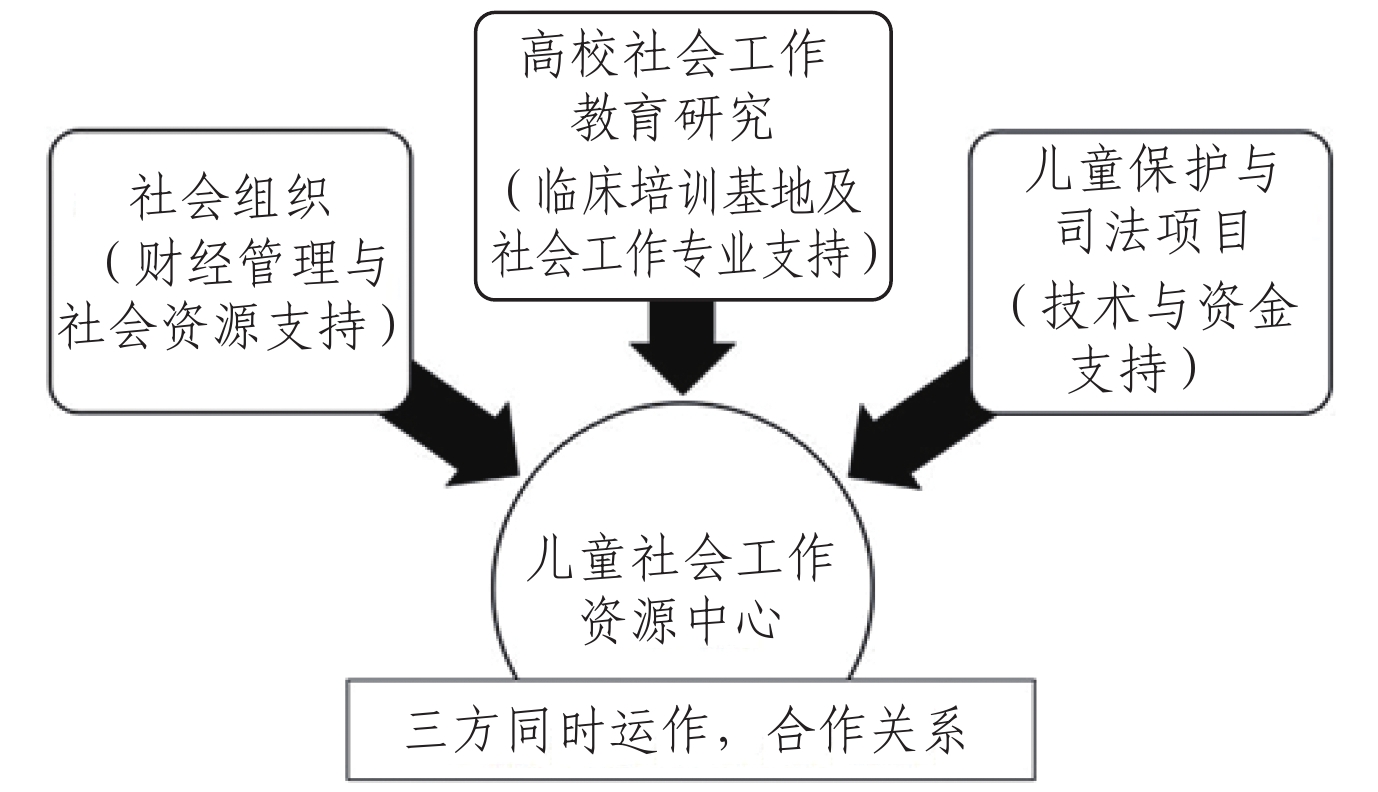

儿童保护类社会组织在学习和实践总结中利用某些结构与系统形成不同类型的资源整合图式或模型。当其以典型化、规范结构脚本的面目出现时,不仅为组织行动者提供了各种有意义行动的范畴和理解框架,而且为其他类似组织提供了学习模仿的脚本。组织原型创新实践和学习型组织培育构成了资源整合运行模式的创新机制。在具体实践中,儿童社会工作资源中心作为构建区域性儿童保护共同体的实践尝试,是一种具有创新性的儿童保护资源整合组织原型。该资源中心集合了NGO儿童保护类组织资源、高校社会工作教育研究资源以及司法系统儿童保护和司法项目资金资源,形成了对技术、人才和资金等资源的有效整合,并实现了不同结构等位组织机构间在功能上的协调定位(见图3)。

|

图 3 儿童社会工作资源中心的资源整合模式 |

儿童社会工作资源中心以整合儿童保护类社会组织资源、促进儿童保护工作发展为目标。其功能定位包括:作为人才储备,为儿童保护类组织机构培育和培养专业人才,为组织机构输送专业志愿者资源;作为技术储备的智库,提供举办儿童保护研讨活动的平台,为儿童保护专业领域的各项难题提供解决方案,如多专业个案会商工作坊;作为倡导的先锋,形成儿童保护工作的联合发声。在具体运行中,NGO或者社会组织负责资源中心的财务管理和社会资源支持,高校社会工作教育机构负责临床培训基地即实验基地场所,培育并提供社会工作专业技术和人才支持,受司法系统委托的儿童保护与司法项目则提供资金、信息和部分技术支持。作为一种儿童保护类社会组织资源整合模式的创新性组织原型,资源中心的主要特点是聚合支持性资源和专业领域,借助实验基地平台,利用服务项目作为支撑,聚焦于人才和技术资源的有机融合。资源中心的目标、功能定位、组织结构和运行模式展现了资源整合的一种图式和模板,为场域内其他社会组织机构提供了一种学习模仿的脚本。致力于创新和发展资源整合的组织原型,培育学习型组织,有助于儿童保护类社会组织资源整合运行模式的多样化。最终,资源整合的组织原型创新与共同意识形成、关系系统网络构建以及集体行动的有序倡导一起推动了资源整合机制体系的建设。

五、结束语儿童保护类社会组织不仅是儿童保护服务的实践主体和儿童福利服务的提供者,还是儿童保护政策发展及保护服务体系建设的主要倡导者。开展儿童保护类社会组织的资源发展和利用研究是促进组织发展、推动儿童保护工作研究的应有之义。昆明市儿童保护类社会组织的发展呈现出两面性:一方面,受政策引导和市场需求刺激,儿童保护类组织机构发展较快,基本涵盖了各类需要保护和服务的儿童类型;另一方面,各社会组织资源分布不均,受到资金、人才、技术和信息等制约,服务专业化和系统化程度较低,难以满足日益增长的儿童和家庭需求。对此,本研究从组织场域理论视角出发,就如何对社会组织资源进行整合进行了探索和思考:围绕资源整合的意义确立、儿童保护核心问题重构以及图景期待等方面发展文化认知系统,形成资源整合共识;围绕资源信息系统建设和网络培育,发展关系网络系统,形成信息支持和组织支持;围绕组织集体行动的设计和倡导,形成资源整合策略的动力机制;围绕组织原型创新,培育学习型组织,形成资源整合运行模式的创新机制。

儿童保护类社会组织的资源整合不仅有助于促进组织发展,而且对于建构儿童保护服务体系具有重要的理论和实践意义。在探讨儿童保护组织资源有机整合从而形成系统整合机制的基础上,未来研究可以进一步对综合性儿童保护服务体系的构建展开理论和实践探索。

| [1] |

易谨. 系统视域下儿童保护初步研究[J]. 中国青年社会科学, 2015(1): 100-104. |

| [2] |

马良, 郭玉飞. 儿童保护政策与留守儿童社会支持系统——对贵州毕节留守儿童自杀事件的反思[J]. 青少年研究与实践, 2015(4): 8-12. DOI:10.3969/j.issn.1672-4119.2015.04.002 |

| [3] |

SHANG I KATZ, ZHANG Y-H. Missing elements of a child protection system in China: the case of LX[J]. Social policy and society, 2011, 10(1): 93-102. DOI:10.1017/S1474746410000424 |

| [4] |

WULCZYN F, DARO D, FLUKE J, et al. Adapting a system approach to child protection: key concepts and considerations[C]. New York: United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2010: 26.

|

| [5] |

TROCMÉ NICO, AKESSON BREE, JUD ANDREAS. Responding to child maltreatment: a framework for mapping child protection agencies[J]. Child indicators research, 2016, 9(4): 1029-1041. DOI:10.1007/s12187-015-9362-y |

| [6] |

贺连辉, 陈涛. 我国社区儿童保护和服务机制发展新走向[J]. 中国青年社会科学, 2018(3): 111-119. |

| [7] |

LEI JIE, CAI TIAN, BROWN LOUISE, et al. A pilot project using a community approach to support child protection services in China[J]. Children and youth services review, 2019, 104(7): 1-8. |

| [8] |

ANDREA RACZ, ERNO BOGACS. Towards an integrative and inclusive child protection practice[J]. Journal of regional research, 2019, 44(2): 143-160. |

| [9] |

赵学慧, 赵川芳. 社会工作介入困境儿童保护之探讨[J]. 社会福利(理论版), 2019(12): 17-21. |

| [10] |

彭善民, 张宇莲, 马志勇, 等. 都市社会工作资源整合模式探索——以上海A区社区青少年社会工作的实践为例[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2007(1): 35-38. |

| [11] |

ZHAO FANG, JUHA ERKKI ANTERO HÄMALÄINEN, CHEN HONGLIN. Child protection in China: changing policies and reactions from the field of social work[J]. International journal of social welfare, 2017, 26(1): 329-339. |

| [12] |

VAN NIEKERK, JOAN MATTHIAS, CARMEL R. Government and non- profit organizations: dysfunctional structures and relationships affecting child protection services[J]. Social work/Maatskaplike werk, 2019, 55(3): 239-254. |

| [13] |

MAN XIAOOU, BARTH P RICHARD, LI YUEE, et al. Exploring the new child protection system in Mainland China: how does it work[J]. Children and youth services review, 2017, 76(3): 196-202. |

| [14] |

J PAUL DIMAGGIO, POWELL W WALTER. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American sociological review, 1983, 48(2): 147-160. DOI:10.2307/2095101 |

| [15] |

SCOTT W RICHARD, JOHN W MEYER. Institutional environments and organizations: structural complexity and individualism[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994: 207.

|

| [16] |

HOFFMAN W ANDREW. Institutional evolution and change: environmentalism and the U. S. chemical industry[J]. Academy of management journal, 1999, 42(4): 351-371. |

| [17] |

云南省人民政府办公厅. 云南省县级以上政府向社会组织购买服务暂行办法[EB/OL]. (2013-10-10). http://www.yn.gov.cn/zwgk/zcwj/yzfb/201310/t20131010_144073.html.

|

| [18] |

MARK SUCHMAN C. Localism and globalism in institutional analysis: the emergence of contractual norms in venture finance[M]//RICHARD SCOTT W. The institutional construction of organizations: international and longitudinal studies. Thousand Oaks, CA: Sage, 1997: 43.

|

| [19] |

GRIEF AVNER. Institutions and the path to the modern economy: lessons from medieval trade[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 17.

|

| [20] |

DOUG MCADAM, TARROW SIDNEY, TILLY CHARLES. Dynamics of contention[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2001: 26.

|

| [21] |

L JOHN CAMPBELL. Where do we stand? Common mechanisms in organization and social movements research[M]. New York: Cambridge University Press, 2005: 48.

|

| [22] |

W•理查德•斯科特. 制度与组织——思想观念与物质利益[M]. 姚伟, 王黎芳, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 194.

|

| [23] |

GREENWOOD ROYSTON, HININGS C R. Understanding strategic change: the contribution of archetypes[J]. Academy of management journal, 1993, 36(5): 1052-1081. |

| [24] |

LANE C DAVID, MUNRO EILLEN. Blending systems thinking approaches for organizational analysis: reviewing child protection in England[J]. European journal of operational research, 2016, 251(2): 613-623. DOI:10.1016/j.ejor.2015.10.041 |

2021, Vol. 21

2021, Vol. 21