2. 新南威尔士大学社会政策研究中心,新南威尔士州 悉尼,2052

2. 新南威尔士大学社会政策研究中心,新南威尔士州 悉尼,2052

2. Centre for Social Policy Research, University of New South Wales, Sydney, New south Wales, Australia, 2052

在中国经济从快速成长期走入稳速发展期的的同时,全球化、数字化经济对人力资本的要求不断增强,使得家庭和儿童被注入了关乎国家竞争力的新的社会内涵,[1]涉及我国数百万各类困境儿童的福利政策也被赋予了新的时代意义。21世纪以来,我国儿童福利制度不断发展创新。2007年民政部提出中国社会福利制度由补缺型向适度普惠型转变,在服务对象上体现为由原来的老年人、残疾人、孤儿转变为全体老年人、残疾人和处于困境中的儿童。[2]2017年中共十九大以来,“共建共享”“弱有所扶”“以人民为中心”等理念不断得到强化,国家从宏观层面完善了福利政策的战略定位。2019年,民政部儿童福利司的成立将儿童福利供给的实践提升到了新的高度,并直接回应了儿童福利供给中职能碎片化的问题,形成系统的工作机制。然而,近年来各类困境儿童恶性伤害事件仍然频发,表明宏观政策的构想和实践的布局与基层福利治理实践间仍然存在着鸿沟。困境儿童福利供给还需要关注基层福利治理(welfare governance)的实践。

福利治理的兴起与20世纪80—90年代社会福利领域中政府范式和市场范式的消解有关,其重新认定了福利供给与传递过程中不同参与主体的责任,福利供给是其中重要分析纬度之一。自福利国家危机以来,福利的多元化供给成为社会福利发展的一个新方向。就我国儿童福利供给而言,需要调整好家庭、社会和国家在福利提供过程中的角色定位和福利责任分担模式[3]。然而,我国儿童福利仍然是一种补缺性和维持性的制度安排[4],特别关注困境儿童及其家庭的基础保障。福利供给内容主要为津贴,导致福利提供单一化、救助制度不完善等问题始终存在。研究者大多认为这些与当前困境儿童政策缺乏整体性和系统性的设计[5]、多元福利主体的关系不平等[6]、社会组织支持和专业能力建设不强[7]等问题有关,并多从宏观角度提出,从社会投资[8]、积极托底[9]、家庭视角[10]等理念出发,优化我国儿童福利制度。

整体来看,这些研究大多从国家层面、国家−社会关系层面探讨我国困境儿童福利制度的不足及未来发展方向。然而,正如前文所述,宏观政策的调整并不一定能优化基层福利治理实践。目前的分析视角虽然对困境儿童福利制度的发展有重要的启发,但是却较少回应困境儿童福利政策执行所处的情境性因素,即城市基层福利治理逻辑对困境儿童福利政策执行的影响,进而影响到具体的福利供给。福利治理的讨论一般涉及三个相关主题:不断变化的福利定义、不断变化的福利提供机制和福利传递的实践,[11]其中“福利传递的实践”即涉及到福利供给过程及其实践情境。而在这一过程中,地方政府及其治理都是社会政策及福利供给的关键部分。[12]139本文以民政部适度普惠儿童福利制度和未成年人社会保护7个试点地区为例,展示城市困境儿童福利供给的政策发展和地方实践,并从基层福利治理的过程出发,探讨困境儿童福利供给错位及其情境因素,为我国适度推行普惠型儿童福利制度做出探索分析。

二、城市困境儿童福利供给政策演进与地方实践(一) 城市困境儿童福利供给政策演进

从政策层面来看,我国困境儿童福利供给经历了从国家供给到多元福利主体供给的发展历程,福利供给对象、福利供给内容等也发生了转变。在计划经济时期,受马克思主义妇女解放理论的影响,城市儿童福利政策秉持社会照顾范式[13],呈现政府主导的特点,表现为政府通过行政力量建立官办性质或具官民二重性的福利院、儿童村等儿童慈善组织对困境儿童实施系列保障。[14]这一时期的福利对象主要是孤儿等特别困难的儿童群体。国家通过院内救济等方式完成对此类困境儿童的全面保障。

伴随着我国的市场化改革,城市困境儿童福利制度面临新的挑战。城市社会福利和社会政策的支持力度减弱,政府的相关预算从1979年占GDP的0.58%下降到1997年的0.19%。[15]与此同时,社会和经济变化加剧了儿童成长和发展的风险,如家庭规模的缩小、社区的解体等变化使得传统的正式和非正式保护机制减弱,流动留守儿童、各类监护缺失儿童数量增加。传统的困境儿童福利制度不能满足儿童保护的需要。从20世纪90年代末开始,我国儿童福利领域积极推动社会化改革。1999年民政部颁布的《社会福利机构管理暂行办法》就指出,符合条件的组织或个人可以向县级人民政府民政部门提出筹办社会福利机构的申请。[16]2000年民政部等10个部委联合发布《关于加快实现社会福利社会化的意见》,明确提出了投资主体多元化、服务对象公众化、服务方式多样化和服务队伍专业化的总体要求,指出“儿童福利机构也可吸纳社会资金合办,同时通过收养、寄养、助养和接受捐赠等多种形式,走社会化发展的路子”,“建立社区服务体系,因地制宜地为孤儿等特殊困难群体提供各种福利服务”。[17]至此,我国城市困境儿童的福利制度逐渐转向多元福利主体保障阶段,福利供给主体由国家扩展到社会团体、个人、居民自治组织等;福利对象除了包括“三无”对象、孤儿等特困群体外,还包括了残疾未成年人;福利供给方式也拓展至了家庭服务、社区福利服务。

2013年和2014年,民政部门在江苏省昆山市、浙江省海宁市、河南省洛宁县、广东省深圳市等52个地区开展了未成年人保护试点项目和适度普惠型儿童福利试点项目,二者共同的特点是扩大了对象范围,前者由流浪儿童扩大到其他困境儿童和受伤害儿童,后者由孤儿扩大到困境儿童和困境家庭的儿童。福利对象的扩大也促使福利供给方式的转变。2016年,国务院《关于加强困境儿童保障工作的意见》中提出“加快形成家庭尽责、政府主导、社会参与的困境儿童保障工作格局”,并对三者的福利责任做出了明确的规定。[18]国家从政策层面开始促进家庭−政府−社会共同参与的困境儿童福利供给模式的形成。福利供给内容则包括困境儿童基本生活保障、教育保障、基本医疗保障、监护责任的落实和残疾儿童福利服务的加强。不同于传统政府主导的儿童福利制度,新时代的困境儿童福利制度重新塑造了儿童福利资源的分配机制,基本形成了由国家一元的福利主体到国家、社会、家庭、市场等多元福利供给的供给格局。总的来说,我国困境儿童福利模式初步完成了从国家主义转向了福利多元模式的过程。儿童福利制度定位于构建国家主导、家庭尽责、社会参与的,包含儿童发展、儿童救助、儿童保护等服务内容的综合儿童服务体系。[19]

(二) 我国城市困境儿童福利供给的地方实践

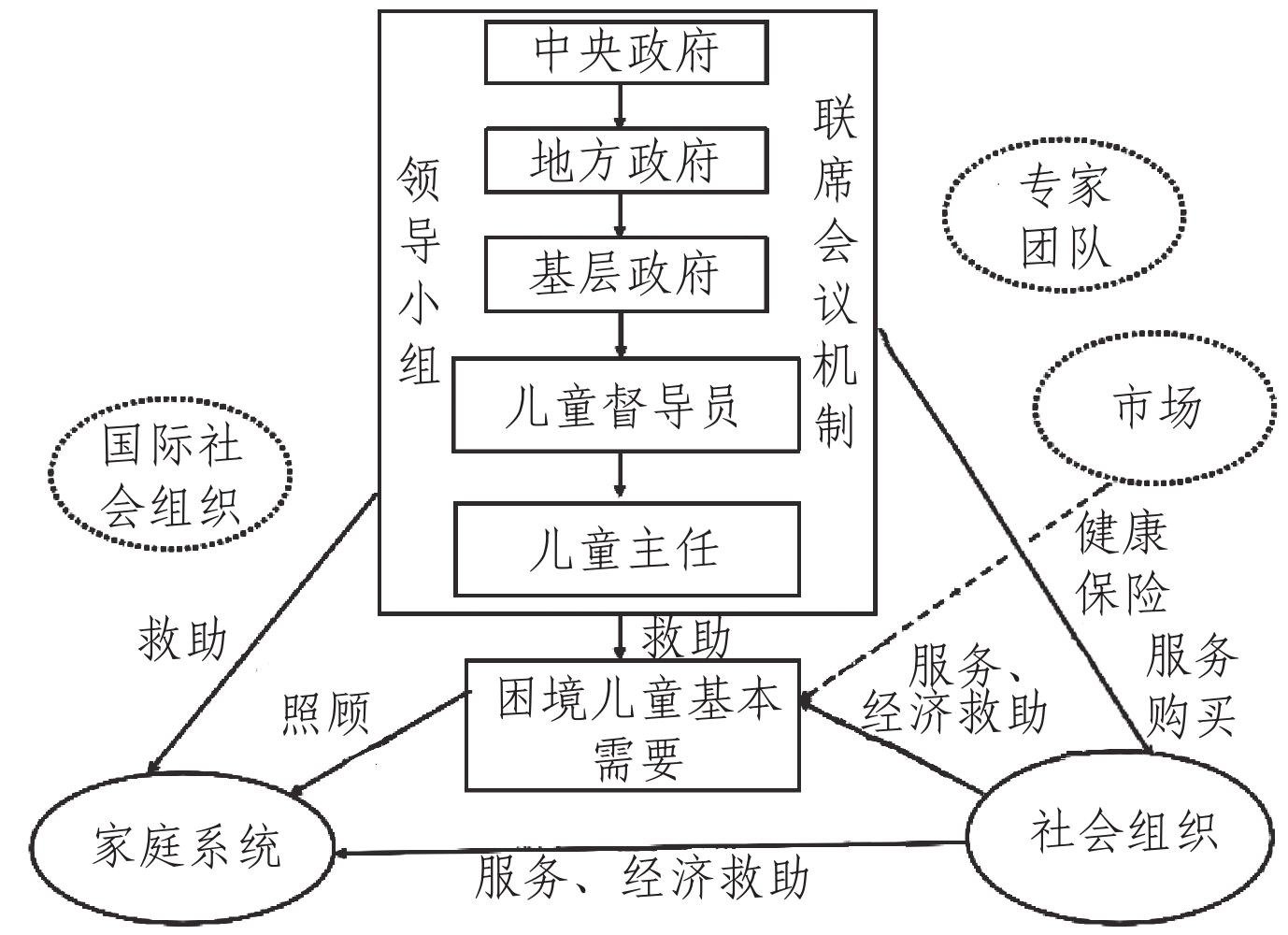

困境儿童福利供给政策的变化也推动了地方实践的转型。如表1所示,各地方均将监护人监护缺失儿童,监护人无力监护儿童,重病重残儿童等困境儿童纳入保障范围,并制定了明确的基本生活保障标准,形成了不同类型的福利服务供给方式。整体看来,各地方基本形成了政府−家庭−社会等多元主体共同参与的困境儿童福利供给模式,具体如图1。

| 表 1 城市基层困境儿童福利供给统计表 |

|

图 1 基层困境儿童福利供给模式图 |

1. 家庭供给

家庭及其扩展家庭在困境儿童的福利供给中始终具有重要的作用。二者根据自身的状况为困境儿童提供生活照顾、健康保障、家庭教育、安全保障、情感支持等方面的福利。和孤儿一样,父系家庭和扩展家庭在困境儿童养护中发挥了主导作用,在家庭范围内分散风险,由家庭和扩展家庭承担福利服务的成本,对家庭成员提供照料。[20]重病重残儿童大多由父母或者祖辈照顾日常生活,做基本的健康护理;父母强制戒毒和被关押的儿童则大多由外公外婆、爷爷奶奶、叔伯阿姨等照顾。值得注意的是,在ZJG访谈的22位困境儿童虽然表面看起来是由家人照顾,但是有14位儿童的监护人分别有智力残疾、身患残疾、单亲又忙于工作、重病等情况,属于多重困境家庭,在儿童监护、生活照顾、社会化等方面的供给质量都较低。

2. 政府供给

当现代社会儿童不再是父母的私人物品,而成为公共物品或社会投资品的同时,国家和社会也应集体分担儿童养育的责任。[21]关注得不到家庭适当抚育的儿童的福利,并为其提供必要的福利服务,已经成为现代国家的共识。[3]如图1所示,政府在困境儿童基本生活保障、教育和医疗方面形成了制度化的长效机制和临时救助机制,并对困境儿童家庭提供相应的经济救助,如HM于2015年对困境家庭儿童、事实无人抚养、孤儿等的基本生活费实行自然增长机制。2015年7月1日起,HM福利机构集中供养孤儿养育标准由原每人每月1 528元提高至每人每月1 667元;社会散居孤儿养育标准由原每人每月917元提高至每人每月1 017元;对低保家庭中的未成年人,低保标准提高10%。①政府福利供给的完善有赖于城市基层政策和机制的完善,表现在两个方面。

第一,完善了城市困境儿童福利供给政策。7个试点地区在国家和省级政府的相关政策指导下,都出台了适度普惠型儿童福利制度试点建设的工作意见和工作方案。以ZJG为例,截至2019年底,颁布了《关于对我市困境儿童给予生活救助的实施办法》等政策文件30余项,②对困境儿童的生活照顾、安全保护、医疗救助、就学支持、就业支持等方面的福利供给做了详细的规定;同时针对孤儿、残疾儿童、流浪儿童、重病儿童等不同的儿童群体制定相应的福利政策,这些政策具有较显著的衔接性与融合性,如将残疾儿童的康复训练补贴支持由0—6岁扩展到7—14岁,从政策上优化了福利供给的可持续性和系统性。③

第二,建立了一套困境儿童福利供给体系。7个试点地区均建立了“横向到边,纵向到底”的福利供给体系。横向上,在政府内部建立起了儿童福利的协同机制,成立了以市政府为主要领导的工作领导小组和联席会议制度。如YC成立了由市政府分管副市长任组长(召集人),市府办、发改委等17个部门分管领导为成员的市儿童福利工作领导小组。联席会议制度则一般由民政部门牵头,负责协调和联络相关的成员单位。④2018年,国务院办公厅发布《关于同意建立农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作部际联席会议制度的函》,从国家层面对26个部门和单位参与困境儿童保障提出了要求。纵向上,建立了市、乡(街道)、村(社区)三级儿童福利体系。如图1所示,各地民政部门在民政部成立儿童福利司的基础上,也相继成立了专门负责儿童福利的相关处室,并在乡(街道)和村(社区)层面分别建立了儿童督导员、儿童主任队伍,承担着最后将教育、医疗、保护、生活保障等资源和服务整合并传递给困境儿童及其家庭的任务。截至2019年5月,全国已经配备了儿童督导员4.5万名、儿童主任62万名。[22]

3. 社会供给

各地初步形成了困境儿童福利供给的社会参与机制。社会力量在困境儿童福利供给中主要承担服务供给和部分经济救助的角色(见图1),其提供模式大致分为四种类型(见表1)。一是社会供给,如HM和KS。这一类型属于社会力量自发参与。政府仅提供政策支持,并未给予社会组织资金支持。社会组织大多是根据组织资源和能力自愿对困境儿童提供经济救助和关爱服务。此类供给的制度化程度较低,提供与否均由社会组织自行决定。二是政府和社会财政/社会供给,如ZJG和NJ。NJ和ZJG分别在儿童救助会和儿童乐益会的资金支持下,由政府配备一定的资金,推动本土社会组织参与服务供给。如ZJG和儿童乐益会合作期间,推动成立社会组织——困境儿童关爱中心,每年出资40万购买中心服务,并按照每个儿童2万元经费实行财政拨款,让中心统筹全市社会组织的服务供给,同时中心每年还能吸纳价值相当于数十万元的社会资源。⑤三是政府财政/政府和社会供给,如TZ和YC。两地民政经费分别由下属的未成年人保护中心和儿童福利院社会工作科直接提供服务,或者整合社会志愿者资源、购买社会工作岗位等联合开展服务。四是政府财政/社会供给,如SZ。在试点期间民政提供经费,由未成年人保护中心负责督导和评估中标的社会组织,试点结束后所有项目整合进全市的社会化服务项目包,由财政提供资金向社会组织购买服务。

三、城市基层困境儿童福利供给偏差及其治理根源(一) 城市困境儿童福利供给偏差

福利供给政策和机制的完善优化了困境儿童生存和发展环境,但是政策效果仍然不甚理想,在困境儿童发现−救助、多元需要满足等方面仍然面临各种问题。这一方面与我国宏观层面的政策目标定位为兜底保障、补缺型救助有关,另一方面也与基层政策实践有关,特别是福利供给的偏差,表现在三个方面。

1. 福利供给项目碎片化

困境儿童福利供给碎片化主要是指同一类服务被分成不同板块分散在不同职能部门中,造成供给的低效,包括分割和忽视两种类型。

分割是指每一类困境儿童不同类型的福利服务对应不同的职能部门。如国务院《关于加强困境儿童保障工作的意见》中提到民政部门负责孤儿、困境儿童的临时生活救助和最低生活保障等基本生活救助;人力资源与社会保障部则负责重病、重残、最低生活保障家庭儿童的医疗康复、城乡居民基本医疗保障的参与、医疗救助等医疗保障;教育部门则负责家庭经济困难儿童、残障儿童的义务教育、特殊教育等的教育保障;工会、共青团、妇联、公安部门等机构和部门也承担相关的责任。[18]

困境儿童福利的多头供给使得儿童及其家庭需要到众多部门才能完成相应的福利申请,也容易导致多头推诿。调研中,有脑瘫儿童家庭在路边捡到并收养了一位女孩,咨询了儿童福利院、社区、民政、法院,但是经过三年也始终没办法办理户口。

忽视是指与政府部门的职能归属不能对应的困境儿童的需要得不到关注。如表2所示,困境儿童及其家庭大多面临社会排斥、家庭关系紧张、社会支持不足等问题,然而现有的服务分类大多不涉及这些议题,困境儿童福利供给的效率也受限。

| 表 2 困境儿童福利服务项目碎片化列表 |

2. 福利供给精度不足

在社会福利研究中,困境儿童福利供给精度不足属于福利政策目标定位探讨范围。目标定位的实质是对救助对象进行资格认定的过程,在狭义上是以需求为尺度,把福利资源分配给最需要的服务对象的过程。[24]我国困境儿童福利供给秉持“分类保障”的原则,即按照困境类别(外延)进行识别和福利供给,其内核是“原因=困境”的识别方式,容易导致福利供给精度不足的问题,表现在两个方面:一是该保未保。虽然分类保障在某种程度上能够实现对困境儿童的精准定位,但是困境可能有很多方面的表现,如生理上的痛苦和脆弱、缺乏来自家庭的重视和关爱、缺乏教育机会等。如果将这些方面都一一纳入,“困境”的定义可能会非常冗长,而且很难确定和统一;如果按照当前的分类保障标准,则容易导致不属于这些分类的儿童,即使有困境,也很难纳入政府的正式保障范围内。调研中,有工作人员就表示遇到的代孕生育的孩子,父母双方均不想抚养孩子,没办法按照政策来保障。二是福利内容不匹配,指困境儿童保障实际上超出了当前基本保障标准的状况。困境产生的原因各有不同,其对儿童及家庭的影响也各有不同。正如引发障碍的因素不等于障碍,其核心是对人们生活状态的影响,这种影响才是妨碍的本质。[25]如果单纯地按照困境产生原因进行统一的福利供给,则有可能造成供给内容不匹配的问题。调研中每个地区在每一类型困境儿童经济救助上都是按照统一经济标准发放,但是走访时发现有的残障儿童家庭、父母强制戒毒的儿童家庭经济条件很好,他们需要的更多是家庭的喘息服务、社会支持关系重建服务等。福利供给内容的不匹配一方面导致资源浪费,会减少可利用的福利资源;另一方面对困境儿童实际的福利效果不大。要实现福利供给精准度的提升,更重要的是关注困境对儿童及其家庭的影响。ZJG和SZ就在服务供给方面做了调整,按照危机程度进行福利服务供给,但是经济救助上仍然按照政策提供。

3. 福利供给主体缺位

福利供给主体缺位是指供给仍然由政府或官办机构承担,社会、家庭、市场、社区等其他的福利主体参与较少。对于困境儿童及其家庭而言,要么市场没有提供其所需的福利服务,要么市场所提供的营利性服务超出了他们的负担能力。[26]调研中,脑瘫儿童、肌无力儿童、智力障碍等重残儿童的家长都提到,不知道哪里可以购买护理、照顾的服务。ZJG和YC困境儿童享有的“困境儿童综合险”“困境儿童平安健康保险”均是地方政府利用财政经费购买的。社会力量系统化的福利供给也依靠政府的推动。YC在试点期间依托儿童福利院孵化出“心之家”“仁爱妈妈”等多个儿童服务组织,为儿童提供心理咨询、艺术与舞蹈培训等专业服务。然而,我们在2019年调查时,由于缺少了政府持续购买服务的项目经费,这些社会组织基本上都停止了困境儿童服务。各地专业化的服务困境儿童的社会组织数量有限,且承接服务的能力也较弱,制约了社会组织的福利供给。

(二) 城市困境儿童福利供给偏差的治理根源

福利治理下的福利供给将目光聚焦到多元福利主体的互动、供给与传递过程,超越传统国家(政府)范式下的福利发展模式和机制。然而,福利的输送并不仅仅是一项关于如何选择最有效的输送机制的技术,其设计和控制是一个政治性且充满争议的过程。[12]101基层福利治理情境会影响福利供给具体表现。这在农村低保的目标定位方面也得到了阐释。[24]因此,我国城市基层困境儿童福利供给并未达到政策构想的预期效果,呈现碎片化、精度不足、主体缺位的特点,也与基层福利治理情境有关。

1. 基层风险控制的福利治理目标压制了困境儿童福利供给目标

我国社会治理领域总体遵循风险控制的政策执行思路,[27]呈现风险向下转移,行政部门承担政治风险的特点。[28]城市基层福利治理“风险控制”的目标也影响了困境儿童福利供给。基层困境儿童福利供给并不是孤立的福利实践行动,而是融合了多个治理目标。一方面满足困境儿童的特定福利需要,做到兜底保障;另一方面是维护社会的常态化运行,避免“出事”。不出事,是指在基层政府管辖范围内不会出现极端的恶性事件,从而造成治理不良的后果,比如南京饿死女童案、毕节留守儿童案件等。基层民政部门工作人员在谈及如何激励下级部门的工作积极性的时候,提到最多的就是“不能出事”,“培训的时候跟他们强调儿童保护的重要性,告诉他们如果出现了恶性事件,工作就没了,对这条线上下工作人员都有影响”⑥。在这一治理目标下,困境儿童保护目标则降到了次要的位置。

无论是基层政府还是街道和村(社区)的儿童督导员和儿童主任,他们大多身兼多个上级部门的任务,困境儿童福利供给属于众多任务中很小的部分。如表1,各地除了YC以外,按照目前标准划定的困境儿童数量并不多。YC民政工作人员提到,民政目前负责各类事务150多项,困境儿童只是其中一块;各个片区困境儿童数量分散后都很少,因为不是大的社会问题不会成为工作重点。⑦当一线工作者面对多重治理目标时,他们会对这些治理目标进行优先排序,所有任务目标都要服从于最为重要的治理目标。[29]对基层地方政府而言,控制风险,维持社会稳定一直是一项重要的治理目标。鼓励自主或个人独立并不是唯一的关注点,风险、成本或资源问题也一直困扰着政府。[12]103因此,基层民政、儿童督导员和儿童主任在工作中往往重点关注“一票否决的”“需要纳入考核的”事务,更多重视具有政绩否决性质的检查事项。在调研期间,HM的一位儿童主任不无调侃地说,现在防止“秸秆燃烧”就是重要任务。困境儿童福利供给更多属于软性约束,民政等相关部门并没有明确的考核目标,只要“不出事”,将政策保障的福利落实下去,就达到了要求,困境儿童保障的社会性诉求让位于基层政府治理的政治性诉求。基层困境儿童福利供给内容更多变为信息登记、经济救助等;治理目标变为避免恶性事件的发生,而非促进儿童全面发展;福利对象焦点更多聚焦到风险程度高的困境儿童,而非所有困境儿童。

2. 技术治理逻辑限制了困境儿童福利服务供给资源

随着国家治理形态从“总体支配迈向技术治理”,政府将法治化、规范化、技术化和标准化作为行政建设和监督的核心议题。[30]在这一背景下,地方政府大多秉持技术治理逻辑,强调绩效性、标准化和规则化。技术治理逻辑下要求福利输送过程能够标准化、成果化。但是,社会服务大多难以通过清晰的指标界定、服务绩效来衡量,且短期内难以发挥作用。[31]困境儿童福利供给所涵盖的资金和服务两种类别中,福利服务的输送很难达至这一要求。因此困境儿童福利服务供给资源的投入受到了限制。第一,政府内部资源的分配。困境儿童的经济救助、教育救助和医疗救助等方面的资源投入按照政策文件的规定由地方财政负担。但是,福利服务供给无论是国家层面还是地方层面的政策规定均具有较大的灵活性,如HM在“精神保护”部分提到“加大对留守儿童、残障儿童、服刑在教人员子女和监护失当等未成年人的精神关爱和思想道德教育”,但是怎么做、做多少,均没有明确的规定。ZJG民政部门工作人员提到,开展服务大多需要向财政争取资源,财政部门注重效果,没有效果是无法争取到资金的。⑧因此,福利服务供给资源的投入具有极大的不确定性。第二,政府部门向社会组织的资源分配。大量的研究显示政府对社会组织既支持又质疑的态度。调查中,TZ、KS、HM三地在试点之后均取消了面向社会组织购买困境儿童服务的项目。TZ试点后虽然在福利服务供给上采取政府财政/政府和社会供给,但是主要是向社会工作机构购买两个人的工作岗位,而非服务。TZ相关负责人员提到,社会组织的服务聘请了第三方评估就有用吗?交一些文书材料就能够证明它服务得好了吗?服务对象满意度也不可靠,你去问一般肯定都会告诉你满意的。⑨政府对社会组织服务能力的怀疑部分也源自福利服务不可标准化和效果不可衡量的困境,从而限制了福利服务资源的增长。

技术治理逻辑也会影响社会组织的服务选择。SZ在试点后仍然实行政府财政/社会供给,将所有的服务项目打包,作为社会化项目统一购买。虽然这在一定程度上能够加强服务供给的整合性,但是困境儿童服务往往存在着被忽视的风险。ST社会组织的负责人说机构一般较多开展普通青少年的服务,较少做困境儿童服务,特别是重病重残儿童。这些人群的服务专业性要求高、服务难度大、效果也不明显,年底评估不好过,影响未来拿项目。这不仅仅导致中国社会组织发展的制度环境长期被锁定在较低水平的技术治理层次,[32]更使得我国困境儿童福利供给始终停留在可标准化的资金补偿上,福利服务供给明显滞后于困境儿童及其家庭的多样化服务需求。

3. 非对等的福利治理关系阻碍了多元化福利供给

福利供给的多元化需要政府、家庭、社会三方的福利整合,其中分权和参与是实现社会福利多元化的途径。[33]但是在城市困境儿童保障中,政府、社会、家庭之间缺乏有效的互动,三者的关系存在明显的非对等,仍然呈现政府主导的特点(见图1)。一是社会力量的参与受限于政府。就我国的情景来看,国家和社会之间是互嵌的,二者之间并没有明显的界限。国家与社会的关系既不是彼此独立制约,也不是相互分立上的融合,而是社会在现有的合法框架下通过与国家的广泛合作寻求自主性的动态过程。[34]社会组织参与困境儿童福利供给主要是依托政府购买服务。因此,社会组织大多围绕政府项目设计服务,在我国社会组织发展水平不高、独立性不强的背景下,其是否参与、参与程度、参与方式等大多由政府决定,社会组织协商的机会很少。TZ民政工作人员就提到,今年购买服务的金额是14万,未来是增加还是减少就要看社会组织做的效果了。EY社会组织负责人提到明年困境儿童项目的服务构想时,说的最多的就是要按照民政和未成年人保护中心的要求,扩大社会影响。困境儿童需要的满足则变为次要的。二是家庭被动地接受福利供给。家庭系统和困境儿童几乎很少参与治理过程。在福利供给过程中,困境儿童及其家庭始终是被动的救助对象,无论是政府与家庭协作还是社会组织与家庭协作传递困境儿童福利,多是由政府和社会组织主导加以推进。

4. 分散的福利治理结构阻碍了困境儿童福利供给整合机制形成

基层福利治理结构的分散是指福利治理主体之间的碎片化,主要表现在政府部门之间。基层政府困境儿童福利供给有两种方式:一是由民政部门专门的科室或者专人负责困境儿童相关事务;二是由民政局作为牵头单位,具体执行机构则是其管辖下的未成年人救助保护中心或儿童福利院社会工作科。但是我国困境儿童福利治理涉及政府部门众多,无论哪一种方式,均需要协调其他部门。由于部门主义、部门协调机制失灵等问题始终存在,负责牵头的民政部门在部门整合和资源整合过程中,基本很难协调财政、教育、公安等强势部门,更多只能依靠部门内部政治精英(政策企业家)的个人能力、游说和培训等非制度化的方式完成,未能形成统一的治理结构。旨在协调和整合的领导小组与联席会议制度等仅在特殊的、重大的事件中才会发挥作用,平时使用的频率较低。

除此以外,上下级部门之间也面临碎片化的问题,表现在上下级部门之间政策与执行的偏差。在我国公共管理实践中,上级政府颁布的政策具有模糊特征,往往以政策目标和治理绩效为导向,只对政策执行活动做出原则性的规定和说明,不涉及具体的行为要求。[35]政策模糊使得政府部门在困境儿童福利供给方面的构想和实践并不统一。下级政府在具体的任务执行中具有充分的自由裁量权;也就是说,基层政府自己把控的空间极大。访谈中,HM的一位儿童主任(同时也是社区主任)就提到,基层要打组合拳,一件事情服务多方,哪个部门来拿材料都可以,不然基层根本忙不过来。⑩就基层困境儿童福利治理实践来看,上级部门规定的困境儿童范围、经济、教育和健康的基本保障是硬性指标,其他困境儿童、福利服务、儿童其他福利需要则属于柔性目标。且困境儿童福利的相关工作上级部门较少有明确的规定和约束,主动发现、报告、基础干预等的动力和能力都较为缺乏。访谈中儿童督导员和儿童主任大多表示身份的变化对工作任务并没有太多影响。7个调研地区中仅有2个地区将困境儿童发现指标纳入政府年终考核指标。基层政府间上下级部门的分化使得困境儿童福利治理仍然限定在较低层次的技术治理方面,未能在福利服务和儿童发展上做更多的拓展。

四、城市困境儿童福利供给困境的制度创新从前文的论述中可知,我国日渐完善的困境儿童福利政策在基层福利治理情境下,遭遇福利供给困境。研究者大多认为我国儿童福利制度发展具有明显的路径依赖,制度变革的阻力较大;[5]试图以自上而下的改革来厘清技术治理的模糊性难题具有相当的困难。[36]本文认为此主要与儿童福利在基层治理体系中权重过低有关。国外大量的研究显示,儿童福利需要回归以儿童为中心的本质,跳出繁杂的行政框架,从儿童权利、儿童需要出发,建立“儿童为中心”的服务体系。Munro是这一观点的代表,其认为这一全新的体系应重点关注儿童的早期干预、信任前线社会工作者、增加透明度和责任(accountability)意识等。[37]基于此,我国城市基层困境儿童福利供给困境的突破有赖于提高儿童福利的重要性,主要包括三方面。

(一) 重新审视对儿童的认知

在任何时候,儿童在政策体系中如何被对待基本取决于如何认识童年或者儿童期。[12]318前述困境儿童福利治理中风险控制和技术治理的核心是将政府置于福利治理体系的中心,儿童福利重要性体现不足。这与我国对儿童福利责任的分担和对儿童的认知有紧密关系。我国一直属于东亚发展型福利体制,国家资源向经济发展倾斜,不积极分担儿童养育的责任,要求家庭承担更多的福利供给责任。[38]我国仍然秉持儿童被视为私人物品,依附于家庭的态度,只有当家庭责任缺失或者无法承担儿童照顾责任时,政府才承担相应的福利责任。我国尚未形成儿童是(准)公共物品或者社会投资品的理念,所选择的政策工具也是零碎的、不成体系的,[39]政府对儿童照顾的责任承担有限。而从20世纪80年代开始,新童年社会学兴起,个体化趋势及其背后的社会结构解构了对儿童的认知,提出儿童有主体性,是社会公民的成员,同时也具有主动参与社会生活的能动性。[40]这一思想也持续影响了儿童福利政策和实践,强调儿童在他们的权利中作为行动者和参与个体的重要性。而近年来,社会投资理念的兴起,更是将儿童作为当前的儿童和未来的成人来对待。投资于儿童成为国家应对全球化的重要措施,从而增加个体和国家的竞争力。儿童的福利治理则演变为尽力去确保所有儿童公平的发展机会。这些都变成社会和经济政策主要关注的内容。因此,我国基层困境儿童福利治理也需调整以往对儿童单一的被救助者的界定,注入儿童主体性、儿童与国家的关系等新的理念,形成新的儿童观。

(二) 重构儿童福利供给目标

在新时代的背景下,社会政策的理念可以概括为问题导向和应对新产业革命的需要。[41]我国目前面临的低生育率、老龄化、家庭育儿成本过高等问题直指儿童抚育、儿童照顾、儿童人力资本提升等议题。因此,儿童福利的供给无论是对象、内容还是工具都需要符合新的时代要求。首先,福利对象方面,除了面临各类困境的儿童,还需要扩大至一般的儿童,形成普惠的儿童福利项目。福利内容方面,除了提供困境儿童及其家庭所缺乏的资源,比如当前的基本生活保障制度、医疗保障制度等,还需要提供发展性的、能力取向的,全生命周期的福利项目。英国在解决儿童贫困问题上就提出了《每个孩子都重要:儿童的改变》[42]《给所有人机会》[43]两个政策战略,包含了卫生健康、安全、娱乐和达标、做出积极的贡献、经济福利、教育、住房、社会保障和社会照顾等综合性的福利议题。最后福利工具方面,除了经济救助,还需要时间、服务等更多元化的福利工具。整体来讲,我们可以借鉴福利国家政策转型中儿童福利重要性逐渐提升,从福利边缘逐步转至社会政策中心的历史经验,提高困境儿童、乃至所有儿童福利在整个国家、政府福利治理体系中的地位,最终,将儿童福利供给的相关治理在整个国家治理体系中的位置提到新的高度。

(三) 优化儿童福利负责部门设置

改革开放后,在“社会福利社会办”的思路下,让多元的社会力量参与困境儿童福利治理是满足儿童及其家庭多元的福利需求的重要举措。国家和地方政府层面福利供给制度和机制的完善还需要和社会组织、市场、企业、社区等协调发展。国外福利改革强调信息和交流技术在公共部门中的作用,认为信息技术通过信息的提供和关系的建立打破政府的管理,建立无缝的、以服务对象为中心的福利供给方式,有效解决政府治理碎片化的问题,提高服务的可及性和其他福利主体的参与。[44]ZJG也建立了链接民政、困境儿童关爱中心和承接服务的社会组织的数据系统,无论是在服务的专业化,还是服务的整体性供给上均有较好的效果。但是此系统仅覆盖民政系统内部,尚不能与其他部门以及省级和国家层面的数据库对接。研究者也认为在我国单纯的信息技术不足以克服碎片化困境。[36]与此同时,我国社会发育不完善,国家和社会一体的情况下,政府部门起着关键的作用。调研的7个试点地区中,与其他6个地区不同的是,ZJG民政在处室中专人负责全市儿童福利相关事宜,无论是在部门间协调,还是社会组织参与机制均相对系统化。因此,本文认为进一步推动专门的儿童福利主责部门的成立也是优化基层治理的重要路径之一。

注释

①③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 数据为课题组调研访谈所得资料。

② 课题组统计的文件数量,见ZJG市民政局关于对我市困境儿童给予生活救助的实施办法。

| [1] |

张秀兰, 徐月宾. 建构中国的发展型家庭政策[J]. 中国社会科学, 2003(6): 84-96. |

| [2] |

窦玉沛. 社会福利由补缺型向适度普惠型转变[N]. 公益时报, 2007-10-23.

|

| [3] |

程福财. 家庭、国家与儿童福利供给[J]. 青年研究, 2012(1): 50-56. |

| [4] |

邓锁. 从家庭补偿到社会照顾: 儿童福利政策的发展路径分析[J]. 社会建设, 2016(2): 28-36. |

| [5] |

岳经纶, 范昕. 中国儿童照顾政策: 回顾、反思与重构[J]. 中国社会科学, 2018(9): 92-111. |

| [6] |

高丽茹, 万国威. 福利治理视阈下城市困境儿童的福利提供——基于南京市FH街道的个案研究[J]. 学术研究, 2019(4): 62-69, 119. |

| [7] |

童文莹. 城市困境儿童救助的效果评价与政策选择——基于N市的经验研究[J]. 中州学刊, 2017(8): 73-78. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2017.08.014 |

| [8] |

万国威, 裴婷昊. 迈向儿童投资型国家: 中国儿童福利制度的时代转向——兼论民政部儿童福利司的建设方略[J]. 社会工作与管理, 2019(4): 5-13. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2019.04.001 |

| [9] |

王思斌. 积极托底的社会政策及其建构[J]. 中国社会科学, 2017(6): 82-91. |

| [10] |

满小欧, 李月娥. 西方困境儿童家庭支持福利制度模式探析[J]. 北京社会科学, 2015(11): 117-122. |

| [11] |

B JESOP. The Changing governance of welfare: recent trends in its primary functions, scale and modes of coordination[J]. Social policy and administration, 1999(4): 348-359. |

| [12] |

PETE ALCOCK, MARGARET MAY, KAREN ROWLINGSON. 解析社会政策(下): 福利提供与福利治理[M]. 彭华民, 译. 上海: 华东理工大学出版社, 2017.

|

| [13] |

李文祥, 翟宁. 中国儿童社会工作发展的范式冲突与路径选择[J]. 河北学刊, 2019(3): 157-165. |

| [14] |

陈静, 董才生. 我国困境儿童救助与保护的模式演变和路径创新——基于多元共治的视角[J]. 兰州学刊, 2017(4): 178-186. DOI:10.3969/j.issn.1005-3492.2017.04.016 |

| [15] |

XIAOYUAN SHANG. Looking for a better way to care for children: cooperation between the state and civil society in China[J]. Social service review, 2020(2): 203-228. |

| [16] |

民政部.社会福利机构管理暂行办法[EB/OL].[1999-12-30]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60038.htm.

|

| [17] |

民政部,国家计委,国家经贸委,等.关于加快实现社会福利社会化的意见[EB/OL].[2000-02-27]. http://www.gov.cn/gongbao/content/2000/content_60033.htm.

|

| [18] |

国务院.关于加强困境儿童保障工作的意见[EB/OL].(2016-06-16). http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/16/content_5082800.htm.

|

| [19] |

童小军. 国家亲权视角下的儿童福利制度建设[J]. 中国青年政治学院学报, 2018(2): 102-111. |

| [20] |

尚晓援, 刘浪. 解析东亚福利模式之谜——父系扩展家庭在儿童保护中的作用[J]. 青少年犯罪问题, 2006(5): 4-11. DOI:10.3969/j.issn.1006-1509.2006.05.002 |

| [21] |

马春华. 中国家庭儿童养育成本及其政策意涵[J]. 妇女研究论丛, 2018(5): 70-84. |

| [22] |

孙冰浩. 谁来守护基层困境儿童? 全国现有儿童主任62万名[EB/OL]. (2019-05-22). http://news. cnr. cn/dj/20190527/t20190527_524628093.shtml.

|

| [23] |

海门市政府.市政府关于做好困境未成年人社会保护工作的实施意见[EB/OL].[2015-08-26]. http://www.haimen.gov.cn//hmsrmzf/szfwj/content/B9DC90A45B314DB6ABC41D4DCB223AB8.html.

|

| [24] |

李迎生, 李泉然, 袁小平. 福利治理、政策执行与社会政策目标定位——基于N村低保的考察[J]. 社会学研究, 2017(6): 44-69. |

| [25] |

于莲. 以可行能力视角看待障碍: 对现有残障模式的反思与探索[J]. 社会, 2018(4): 160-179. DOI:10.3969/j.issn.1004-8804.2018.04.005 |

| [26] |

尚晓援, 王小林, 陶传进. 中国儿童福利前沿问题[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2010: 102.

|

| [27] |

黄晓春. 当代中国社会组织的制度环境与发展[J]. 中国社会科学, 2015(9): 146-164. |

| [28] |

何艳玲, 钱蕾. “部门代表性竞争”: 对公共服务供给碎片化的一种解释[J]. 中国行政管理, 2018(10): 90-97. |

| [29] |

RICCUCCI N M, M K MEYERS, I LURIE, et al. The implementation of welfare reform policy: the role of public managers in front-line practices[J]. Public administration review, 2004(4): 438-448. |

| [30] |

渠敬东, 周飞舟, 应星. 从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J]. 中国社会科学, 2009(6): 104-127. |

| [31] |

黄晓星, 熊慧玲. 过渡治理情境下的中国社会服务困境——基于Z市社会工作服务的研究[J]. 社会, 2018(4): 133-159. |

| [32] |

黄晓春. 中国社会组织成长条件的再思考——一个总体性理论视角[J]. 社会学研究, 2017(1): 101-124. |

| [33] |

彭华民. 福利三角: 一个社会政策分析的范式[J]. 社会学研究, 2006(4): 157-168. |

| [34] |

罗婧. 他山之石, 却难攻玉?——再探“第三方”改造困境的源头[J]. 社会学研究, 2019(5): 217-241. |

| [35] |

庞明礼, 薛金刚. 政策模糊与治理绩效: 基于对政府间分权化改革的观察[J]. 中国行政管理, 2017(10): 122-127. |

| [36] |

MUNRO E, PARTON N. How far is England in the process of introducing a mandatory reporting system?[J]. Child abuse review, 2007(1): 5-16. |

| [37] |

李易骏, 古允文. 另一个福利世界? 东亚发展型福利体制初探[J]. 台湾社会学刊, 2003(31): 189-241. |

| [38] |

马春华. 重构国家和青年家庭之间的契约: 儿童养育责任的集体分担[J]. 青年研究, 2015(4): 66-75. |

| [39] |

刘玉兰, 彭华民. 西方儿童保护社会工作的理论转型与实践重构[J]. 社会工作与管理, 2017(3): 5-11. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2017.03.001 |

| [40] |

贡森, 李秉勤. 新时代中国社会政策的特点与走向[J]. 社会学研究, 2019(4): 39-49. |

| [41] |

HM GOVERMENT. Every child matters: Change for children[EB/OL]. (2011-10-14). https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20111014134752/http://cyps.northyorks.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=2660&p=0.

|

| [42] |

DEPARTMENT FOR WORK AND PENSIONS.Opportunity for all sixth annual report 2004[EB/OL].(2005-03-01). https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050301222753/http://www.dwp.gov.uk/ofa/reports/latest.asp.

|

| [43] |

MENNO FENGE, PAUL HENMAN. Introduction: administering welfare reform//PAUL HENMAN, MENNO FENGE(Eds). Administering welfare reform: international transformations in welfare governance[M]. Bristol, UK: Policy press, 2010: 9.

|

2020, Vol. 20

2020, Vol. 20