| 情绪对信任的影响:来自元分析的证据 |

信任是指建立在对他人的意向或行为的积极预期基础上,敢于托付(愿意承受风险)的一种意愿(Rousseau,Sitkin,Burt,& Camerer, 1998)。信任对于个体与群体适应以及有效地进行政府、组织与经济系统管理都起着重要作用(Bazerman,1994; Donaldson, 2001),其产生与运作机制一直是心理学领域的研究热点。在以往研究中,常常将信任看作是一种不确定情境下的风险决策行为,决策的主要目的是降低决策风险,获得最大收益。因此,从理性认知的角度来看,个体是否信任他人主要决定于对托付他人的风险与所获收益的权衡(Kramer, 1999)。

然而,信任行为并非完全理性的认知加工过程的产物,情绪也是影响信任的重要因素(严瑜, 吴霞, 2016)。情绪是一种复杂的心理活动,包括效价、指向性、确定度、投入度以及结果评价等多个维度(Smith & Ellsworth, 1985)。其中,情绪的效价(正性、负性)是研究者们关注的一个重要维度。大量的研究表明,不同效价的情绪会影响个体的道德判断、风险感知以及决策行为。例如,负性情绪在一定程度上会增加个体对他人的道德判断的严苛程度;积极情绪会提高个体对风险情境中合作对象的正向感知,从而促使他们做出更积极的决策行为(Bless & Fiedler, 2006; Bodenhausen, Mussweiler, Gabriel, & Moreno, 2001; Clore, Schwarz, & Conway, 1994)。

情绪往往被认为是一种非理性的“冲动性产物”,然而作为心理过程的重要组成部分,情绪与个体的理性认知加工之间的关系密不可分。关于情绪如何影响个体的决策行为(包括信任),研究者们主要持有两种不同观点。一种观点认为情绪信息会直接附加于认知进而影响个体决策行为。如连接语义网络模型(Bower, 1981)认为,个体在对当前信息进行编码和提取时,会对与当前情绪信息一致的部分表现的更敏感,即“心境一致性”效应(Winkielman, Knutson, Paulus, & Trujillo, 2007)。积极的情绪使个体倾向于对他人与社会事件做出更为积极的判断,增加对他人的信任;而消极的情绪体验则会产生相反的作用。有研究发现,高兴、感恩等积极情绪可以促进合作行为与利他行为的产生,提高对亲密他人的一致感,增加对他人的信任(Forgas, 1998; 韩香香, 2013);而愤怒、悲伤等消极情绪则会降低人际信任水平(Dunn & Schweitzer, 2005)。

虽然有很多研究支持“心境一致性”假说,但也存在另一种观点认为,情绪对决策行为的影响是复杂的,个体的认知加工过程会调节情绪对决策行为的影响。如情感渗透模型(Forgas, 1995)认为,情绪对决策行为的影响是复杂而非直接的,心境一致性效应的出现需要一定的条件。面对不同的目标线索信息,个体会表现出不同程度的情感渗透策略。近年来有关情绪与社会判断关系的研究支持了这一观点。如Dunn和Schweitzer (2005)的研究表明,当个体面对熟悉的受信者时,相对于中性情绪,积极情绪对信任起到了促进作用;而对于陌生的受信者,情绪状态对信任的影响并不显著,即信任行为会受到信任者的情绪状态以及受信者特征的共同影响。由此可见,信任目标线索(如受信者的熟悉度)可能会调节情绪对信任等社会判断的影响。

在考察情绪对信任的影响时,情绪的诱发方式是较为重要的一个因素。以往的研究中,对于情绪的诱发方式主要包含以下两种:(1)材料启动。包括图像类材料诱发(如视频、图片)以及文字材料诱发(如词语、情境故事阅读),具体包括如情绪图片启动法(Lang & Bradley, 2000)、Velten情绪启动法(情绪语句启动法)(Velten, 1968)等。(2)直接书写任务(directed-writing task)。要求被试认真思考并写下一定数量与目标情绪相关的事物或曾经经历的情境,以此诱发被试的情绪状态。以往研究发现,被试在不同的诱发方式下产生的情绪效价水平并不一致。如袁婉秋(2010)的研究结果显示,图像材料与词语材料对正性情绪与中性情绪的唤醒效果存在显著差异。因此,实验过程中情绪的不同诱发方式可能作为影响情绪与信任关系研究结果一致性的调节因素之一。

此外,信任的测量方法的不同也可能会调节情绪对信任的影响。基于信任的定义,对于信任的测量主要包含两种:问卷法与行为游戏法。问卷法用于测量个体的信任倾向与信任信念,是针对个体对他人或特定对象是否值得信任的一种心理期待的评估(何振芬, 2014)。行为游戏法主要以被试在游戏中的合作行为为信任的指标。目前Berg,Dickhaut和McCabe(1995)设计的信任游戏被广泛应用于信任研究中,游戏以个体在游戏中对伙伴分配或投资的钱数作为信任的指标。关于上述两种测量方法之间测量的信任结果一致性仍存在一定争议。例如,有研究对比了信任博弈游戏与问卷法测量的信任一致性,结果表明两种方法测量出的信任水平不存在显著的正相关(Glaeser, Laibson, Scheinkman, & Soutter, 2000)。而Capra,Lanier和Meer (2008)的研究发现,采用GGS综合社会调查测量出的信任得分对于信任博弈游戏中的投资行为具有较好的正向预测作用。

综上所述,不同效价的情绪是否会对个体的信任产生影响,以及这种影响是否会受到情绪诱发方式、信任测量方法以及信任目标信息(如信任对象的熟悉度)等因素的调节,尚待进一步探讨。针对上述问题,本研究采用元分析的方法对情绪与信任的关系进行探讨,并在此基础上,探讨信任对象的熟悉度、情绪的诱发方式以及信任测量方法等因素的调节作用。

2 研究方法 2.1 文献搜集本研究全面搜索了相关研究的中文与英文文献。中文文献使用了CNKI数据库、万方数据库、中国科技期刊数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库以及博士学位论文全文数据库,以“情绪”、“情绪状态”、“情绪效价”分别与“信任”、“信任行为”、“信任倾向”、“合作行为”、“合作倾向”为关键词进行搜索。此外,也在Google学术中对相应关键词进行了搜索。英文文献使用了PsycINFO,Springer,Elsevier以及ProQuest博硕士论文全文数据库。以mood,emotion, feeling分别与trust,trust behavior,trust intention,trustworthiness为关键词进行搜索。同时也在Google学术中对相应关键词进行了搜索。对于搜索到的,但没有报告结果内容的文献记录,尽量通过可以寻找到的联络方式给作者发送电子邮件以获取全文或研究结果部分。

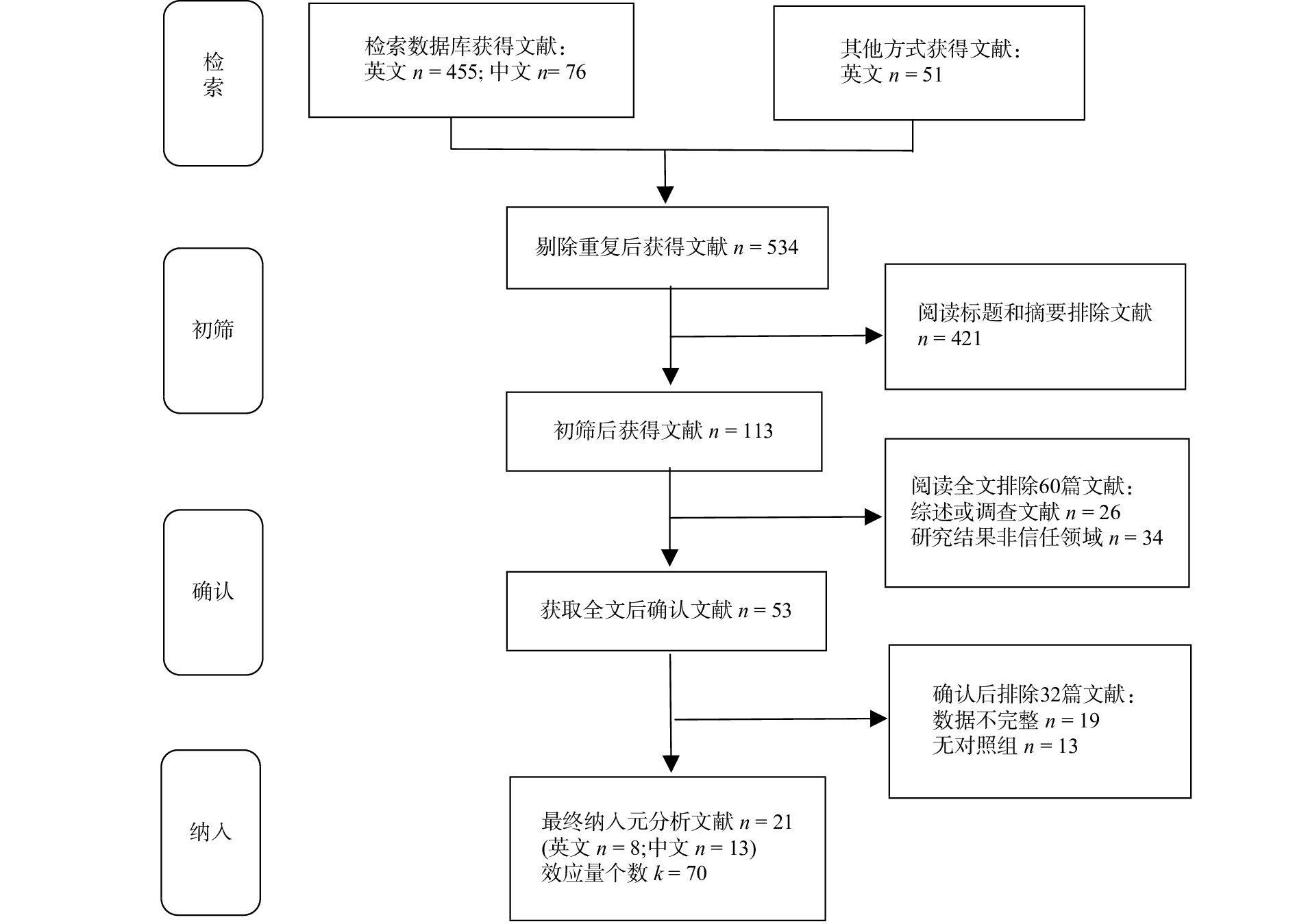

2.2 文献纳入的标准对于搜索到的相关研究,按照以下标准决定是否将其纳入元分析:(1)必须是报告了数字结果的实证研究,排除综述性、纯理论性的研究。(2)研究中探讨的因变量必须是信任领域的,非信任领域的实证研究将被排除。(3)研究中被试的效价情绪必须是在一定条件下诱发产生的,非诱发情绪的相关研究将被排除。(4)如果仅仅只报告某一种效价情绪(积极/消极)对信任的影响,没有进一步与基线控制组(前后测不属于控制组)进行比较的研究将被排除。文献检索、纳入及排除流程如图1所示。最终,我们得到符合元分析要求的文献21篇,中文文献13篇,公开发表的文献13篇。其中,来自何晓丽的两篇文献(何晓丽, 王振宏, 王克静, 2011; 何晓丽, 2013)虽然出自同一课题组,但两个研究分别采用了不同的被试群体,同时在研究方法与变量的选择上也并不相同,因此最终用于元分析的数据并没有重叠。

|

| 注:n代表文献数量。 图 1 文献检索、纳入及排除流程 |

2.3 变量编码

对纳入元分析的文献进行如下编码:文献信息(作者名+文献时间),情绪的诱发方式(直接书写任务、视频诱发、文本材料诱发),信任对象的熟悉性(熟悉、不熟悉),信任测量工具类型(问卷测量、行为游戏)。对每一个独立样本,计算得到一个效应量。如果一篇文献中包含多个独立样本,则对应进行多次编码。由于部分文献可能包含多项实验,而部分实验有可能包含多种不同条件,为了避免单篇文献生成过多效应量而占用过大权重,从而可能产生一定的结果偏差。我们对部分文献的条目进行合并处理,合并条目的具体原则是:若一项研究同时报告了多种条件下的信任水平,且这些条件(如被试年龄、测量项目)并非本研究关注的调节变量,则将其平均为一个合并效应量(pooled effect size);但如果该变量为本研究关注的调节变量(如信任对象的熟悉性、情绪的诱发方式等),则不进行合并。最终共得到70个独立的效应量。其中,积极情绪对信任影响的独立效应量有47个,消极情绪对信任影响的独立效应量有23个,具体见表1、表2。

| 表 1 元分析中纳入的原始研究(积极情绪对信任的影响) |

| 表 2 元分析中纳入的原始研究(消极情绪对信任的影响) |

2.4 元分析过程 2.4.1 效应量计算

元分析的主要目的是将已有研究进行综合统一,获得一个客观的平均效应量(effective size)。为了考察情绪对信任的影响,需要比较积极(或消极)情绪条件与中性情绪条件下,信任水平的差异。因此,在效应量计算时采用Cohen's d作为效应量,对于研究中报告了样本量、平均数、标准差的原始数据,采用Cohen's d的公式进行计算。针对研究中报告原始数据r值、F值、t值、χ2值等则根据相应的公式进行效应量的转换。

2.4.2 模型的选定元分析主要采用固定效应模型(fixed-effects model)或随机效应模型(random-effects model),这两者最主要的区别在于权重成分的不同。固定效应模型假设元分析中所有研究背后只存在一个真效应量,而每个研究效应量的不同是由抽样误差引起的。随机效应模型则认为每个研究的真效应量都是不同的,每个研究效应量的不同是由真效应量的不同和抽样误差共同引起的(Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2009)。两个模型的不同假设会导致元分析中平均效应量的显著性检验、区间估计以及调节变量的显著性检验方法不同(Hunter & Schmidt, 2000)。在模型的选定上,Borenstein等人建议主要考虑元分析的研究是否拥有一个共同的效应量以及元分析的目的。具体来说,如果认为元分析中的研究在功能上是相同的,而元分析得到的总效应量只是针对包含的研究所涉及的总体,不推广到其它总体,应该使用固定效应模型。相反,如果元分析中包含的研究中被试群体、测量工具不同,并且有理由相信这种不同会影响结果时,使用随机效应模型更加合理(Borenstein et al., 2009)。

在最终确定的21篇研究文献中,情绪与信任的测量工具不同,被试的样本涉及到不同的文化群体,不适合采用固定效应模型。此外,本研究的元分析也将探讨情绪诱发方式、测量方法以及信任对象的熟悉性的调节作用,因此随机效应模型更适合本元分析。在后面的元分析中,将进一步采用异质性检验来验证我们的模型选择。

2.4.3 发表偏差当发表的研究文献不能系统性地代表该领域已经完成的研究总体时,就认为产生了发表偏差(Rothstein, Sutton, & Borenstein, 2005)。发表偏差会导致某一领域的研究文献不完整,这会严重影响元分析的结果,因为它可能会导致最终得到的效应高于真实值(Kuppens, Laurent, Heyvaert, & Onghena, 2013)。针对发表偏差的问题,我们首先在文献搜索阶段尽可能获取没有发表的文献。在后面的元分析过程中,我们还会采用漏斗图(funnel plot)、Egger's检验以及剪补法(trim and fill method)来评估本元分析的发表偏差。

漏斗图可以从主观的角度初步检查发表偏差,若漏斗图的效应量左右分布均匀,则说明元分析无发表偏倚性,反之则有发表偏倚性(Rothstein et al., 2005)。Egger线性回归检验采用线性回归法检验发表偏差,一般先求出线性回归方程的截距(Egger's intercept)及其95%CI,再对该截距是否为0进行假设检验,如果不显著,则表明不存在发表偏差(Egger, Smith, Schneider, & Minder, 1997)。剪补法主要通过先剪后补的方式使得各研究在平均效应量的左右两边尽量对称分布,并重新估计合并效应量的真实值(Duval & Tweedie, 2000),若剪补后的效应量未发生显著变化,则可认为不存在发表偏差(吴鹏, 刘华山, 2014)。

2.4.4 数据分析及处理程序应用Excel进行前期的文献整理与编码,通过R语言的Metafor程序包进行元分析效应量的计算、发表偏差检验以及调节效应分析(Viechtbauer, 2010)。

3 研究结果 3.1 异质性检验分别对积极情绪以及消极情绪对信任影响的元分析数据进行了异质性检验(heterogeneity test),Q检验表明,积极情绪(Q(46)=290.09, p<0.001,I2=84.35%)与消极情绪(Q(22)=84.12, p<0.001,I2=74.05%)各项研究中的效应量是异质的。根据Borenstein等人(2009)对I2的解释,说明在本研究中有84.35%(74.05%)的观察变异是由两者关系中真正差异所造成的。异质性检验的结果表明,选定随机效应模型来进行元分析是准确的。

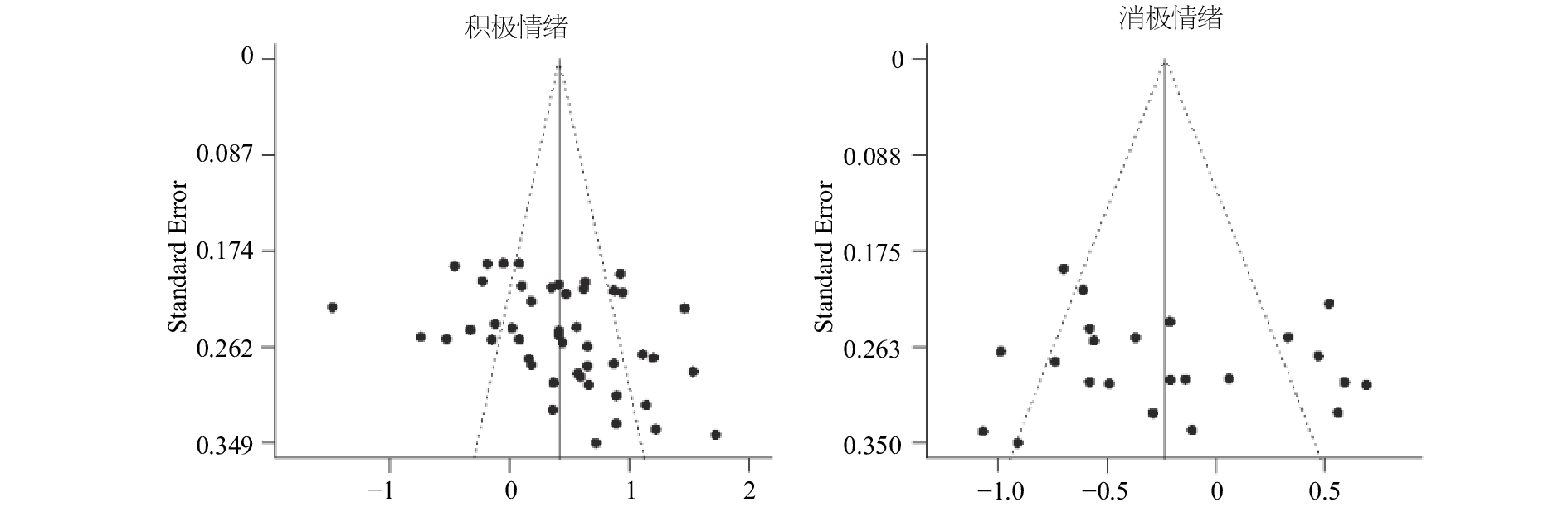

3.2 发表偏差检验首先,通过漏斗图来检查本元分析的发表偏差,如图2所示,横轴是效应量d,纵轴为其标准差。从漏斗图来看,涉及本研究的元分析文献基本均匀分布于总效应量两侧,这一分布特点表明,本研究的元分析数据存在发表偏差可能较小。为了更准确的检验发表偏差,我们进行了Egger's检验。Egger's检验表明,积极情绪对信任影响的元分析存在发表偏差的可能性,z=3.06,p=0.002。消极情绪对信任影响的元分析不存在发表偏差,z=0.15,p=0.881。

|

| 图 2 涉及积极情绪与消极情绪对信任影响研究的漏斗图 |

进一步采用Duval和Tweedie提出的剪补法检验发表偏差对元分析结果造成的影响(Duval & Tweedie, 2000)。结果发现,剪粘研究文献后,采用随机效应模型对积极情绪以及消极情绪影响信任的元分析进行总体效应检验,两个元分析的总体效应依然显著(积极情绪: 剪补前z=4.59, p<0.001,d=0.41, 剪补后z=1.97, p=0.049, d=0.19; 消极情绪: 剪补前z=–2.08, p=0.037, d=–0.23, 剪补后z=–2.08, p=0.037, d=–0.23)。此外,最终进行元分析的文献中,未发表的文献占38%,这一比例已经很大。综合以上结果表明,本研究的元分析存在发表偏差的可能较小。

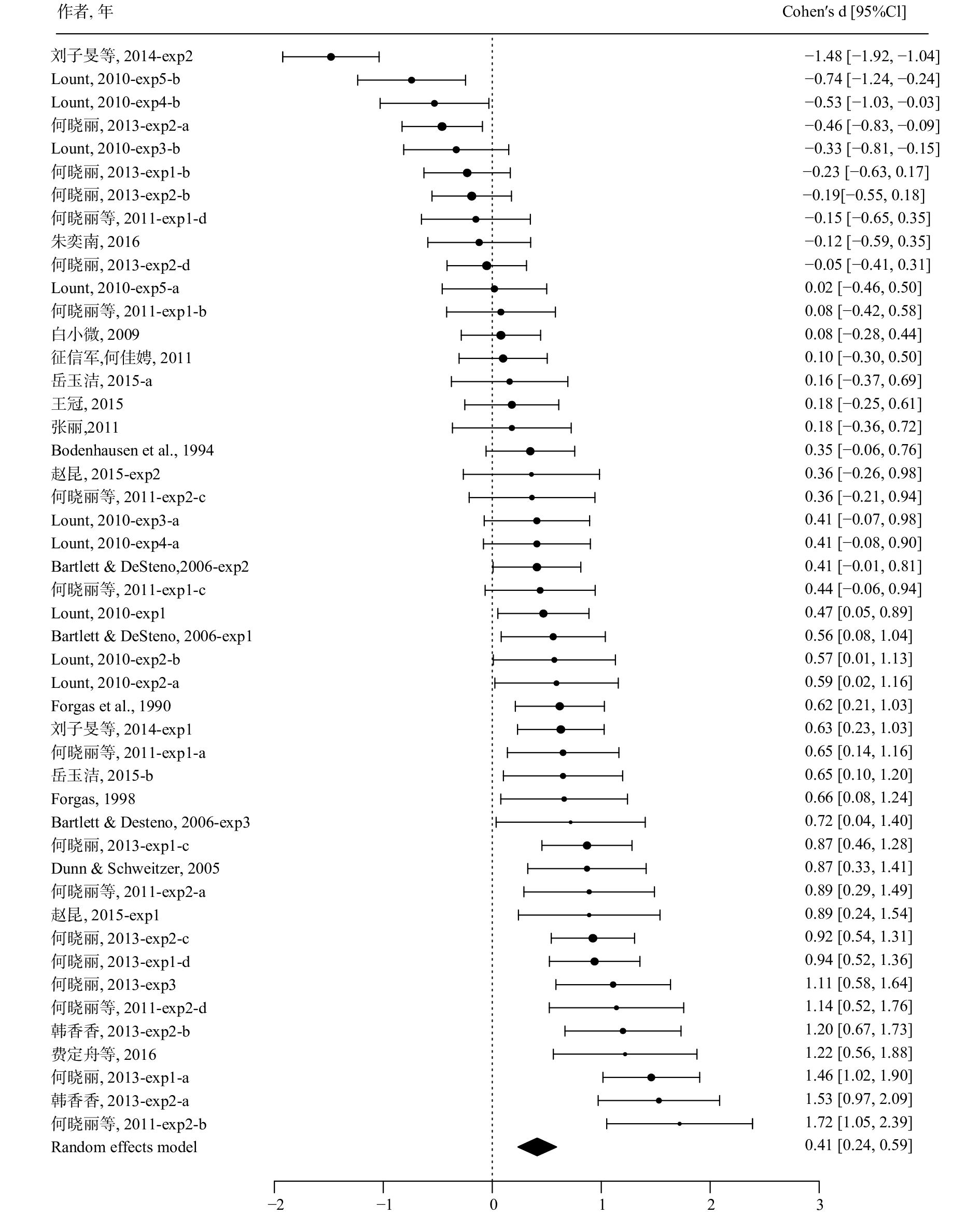

3.3 主效应分别对积极情绪和消极情绪影响信任的研究进行主效应检验,结果发现,积极情绪对信任影响的主效应显著,z=4.59,p<0.001,效应量为0.41。消极情绪对信任影响的主效应显著,z=–2.08,p=0.037,效应量为–0.23。根据Cohen (1992)的标准,当效应量d为0.2,0.5,0.8时,分别对应效应量小、中、大的界限,积极情绪对信任影响的效应量基本属于中等效应量(见图3),消极情绪对信任影响的效应量基本属于较小的效应量。

|

| 图 3 积极情绪对信任影响的效应量分布图 |

3.4 调节效应检验

对积极情绪影响信任的随机效应模型进行调节效应分析。结果发现情绪诱发方式(QB(2)=2.87, p=0.238)、信任对象的熟悉性(QB(1)=2.35, p=0.125)以及信任测量工具(QB(1)=0.90, p=0.343)的调节效应均未达到显著,见表3。

| 表 3 积极情绪对信任影响的调节效应检验(随机效应模型) |

对消极情绪影响信任的随机效应模型进行调节效应分析。结果发现情绪诱发方式(QB(2)=3.41, p=0.182)、信任对象的熟悉性(QB(1)=2.00, p=0.157)以及信任测量工具(QB(1)=0.60, p=0.438)的调节效应均未达到显著,见表4。

| 表 4 消极情绪对信任影响的调节效应检验(随机效应模型) |

4 讨论

本研究采用元分析方法探讨了情绪对信任的影响,并在此基础上,探讨了情绪的诱发方式、信任的测量方法以及信任对象的熟悉性的调节作用。元分析的结果表明,积极情绪对个体的信任具有一定的促进作用,呈中等效应量;而消极情绪对个体信任则起到一定的抑制作用,呈较小效应量。

总体而言,本元分析的结果在一定程度上支持了“心境一致效应”(Winkielman et al., 2007)。积极的情绪倾向于使个体对他人与社会事件做出更积极的判断,增加对他人的信任;而消极情绪状态更容易使个体对他人做出消极的评价,从而降低信任水平。以往很多研究也支持了上述观点,如有研究发现,高兴、感恩等积极情绪可以促进合作行为与利他行为的产生,提高对亲密他人的一致感,并且能够增加对他人的信任;而消极情绪则会增加个体对风险的敏感性与规避行为,降低对他人的合作倾向与信任(Forgas,1998; Bartlett & DeSteno, 2006; 韩香香, 2013; 李常洪, 高培霞, 韩瑞婧, 宋志红, 2014)。虽然有研究提出在积极情绪状态下,会促使个体更多地运用环境中的信息,并影响他们随后的社会判断,从而可能削弱积极情绪的直接作用(Bodenhausen, 1993)。但后续的研究发现,在积极情绪条件下,被试可能并不会过多考虑他人的信息,而更多的依赖他们在情绪效价影响下的“第一感觉”对他人进行评价(Bodenhausen, Kramer, & Süsser, 1994)。因此,在本元分析中,积极情绪对个体的信任水平整体还是呈现促进的效应。

消极情绪对人际信任影响的结果也对“心境一致效应”提供了一定支持,即在消极情绪状态下,个体对他人的信任会处于相对较低的水平,但其效应量小于积极情绪下的效应量。相比积极情绪,消极情绪对信任的影响可能会更加复杂。在消极情绪状态下,个体在进行社会判断时更加谨慎,往往会对情境中的各种信息进行比较深入的思考与分析,更少的借助已有的知识经验(Fiedler, 2001; Bless & Fiedler, 2006)。此外,消极情绪对个体的优势认知加工具有抑制作用(金静, 胡金生, 2015)。优势认知加工是大脑中指向当前任务的、主导的、可及性最高的信息加工过程(Huntsinger, Sinclair, Dunn, & Clore, 2010)。如当信任方初始对受信方产生“可信任”的印象作为优势认知加工时,消极的情绪状态会抑制这种印象,从而减少个体的信任;但如果信任方对受信方产生“不可信任”的印象作为优势认知加工时,消极情绪同样会抑制这种印象,从而可能增加个体的信任水平。而在众多有关消极情绪与信任关系的研究中,信任双方的初始优势认知加工很少作为可能存在的干扰因素被控制。因此消极情绪在双方信任建立过程中所起作用的正负性具有不确定性,从而可能影响其效应量的大小。

虽然,从整体来看,积极情绪与消极情绪对信任有一定的促进或抑制作用,但也有一些研究并没有发现上述效应(Lount, 2010; 郑信军, 何佳娉, 2011)。回顾已有文献,我们发现有关情绪与信任之间关系的研究在变量的操纵上存在一定差异。比如情绪与信任的测量方式、信任目标线索的类型等,为此我们对这些可能存在的调节因素进行了探讨。首先,调节效应检验发现,情绪诱发方式的调节作用不显著。直接书写任务与材料启动是当前两种主要的情绪诱发方式。其中材料启动又划分为图像材料与文字材料两种,具体包括如情绪图片启动法(Lang & Bradley, 2000)、Velten情绪启动法(情绪语句启动法)(Velten, 1968)等。以往的情绪相关研究中发现,个体在不同诱发方式下产生的情绪效价水平存在差异(袁婉秋, 2010)。虽然本元分析中情绪诱发方式的调节作用不显著,但相对于直接书写任务,两种材料启动诱发方式下积极情绪对信任的促进效应有更好的趋势。这表明在相同的实验情境下,不同情绪诱发方式可能会导致被试情绪状态产生差异,进而影响其信任水平。因此在研究情绪对信任的影响时,情绪的诱发方式是需要严格控制的重要实验条件之一。

其次,信任的测量方式的调节作用不显著。当前,对信任的测量方式主要包括问卷法与行为游戏法两种。问卷法主要通过问卷测量个体的信任倾向与信任信念,是针对个体对他人或特定对象是否值得信任的一种心理期待的评估(何振芬, 2014),其中Mayer和Davis (1999)设计的信任量表被研究者们广泛认可,该量表从能力、善意和正直三个维度对信任进行测量。行为游戏法主要以被试在游戏中的合作行为为信任的指标,目前以Berg等(1995)设计的信任游戏应用最为广泛。从已有的实证研究来看,无论是采用行为游戏法还是问卷法,对不同信任维度的测量都具有较高的信度和效度(Kim, Ferrin, Cooper, & Dirks, 2004; De Cremer, van Dijk, & Pillutla, 2010; Thomson, Adams, Filardo, DeWit & Flear, 2012; Haesevoets et al., 2016),因此测量工具类型的调节作用不显著。但也有研究者发现,信任游戏与问卷法测量的信任存在不一致性(Glaeser et al., 2000)。行为游戏法是以被试在游戏中的合作行为作为信任的指标,因此通过该方法测量的信任更多的是一种状态性的信任,更可能会受到情境信息的影响;而问卷法则是测量个体对于社会中某类特定人群的信任倾向与信任信念,其测量结果更倾向于一种相对稳定的特质性信任。两种信任的测量方式虽然针对同一种心理活动,但原理与适用的研究范围存在一定的差异。这也提示我们在以后研究中,对于信任的测量方式需要谨慎选择。

最后,信任对象熟悉性的调节作用也不显著。根据情感渗透模型的观点,情绪对社会判断的影响会受到目标线索的干扰,面对不同的目标信息,个体会采取不同程度情感注入的认知策略(Forgas, 1995)。以情绪与信任的关系为例,当受信方的背景信息暗示其信任时,积极情绪会增加信任;当背景暗示不要信任时,积极情绪反而可能会降低信任水平。以往研究表明,当被试面对熟悉的受信者时,感知到的目标信息线索更多的倾向于积极的、可信的,积极情绪对信任起到了促进作用;而面对陌生的受信者时,他们感知到的目标信息倾向于未知与不确定,因此积极情绪与信任之间的关系并不明确(Dunn & Schweitzer, 2005; 何晓丽等, 2011)。本研究并没有发现信任对象的熟悉度对积极情绪与信任之间关系的调节作用。可能的原因如下:(1)从以往研究来看,情绪对信任影响的线索效应还会受到信任情境信息、群体信息等多种因素的影响(Lount, 2010; 何晓丽, 2013)。多数情绪与信任关系的研究都未对这些变量进行严格统一的控制,进而可能使两种线索下的信任水平受到更多因素的干扰。(2)从本研究来看,选取的文献样本中,多数研究以陌生人为信任对象(n=38/n=19),使得两种条件的样本量失衡,从而导致两种线索下的信任水平差异不显著。

本元分析在一定程度上揭示了情绪与信任之间的关系,但仍存在一定的不足。首先,在最初的文献筛选过程中,由于许多文章提供的数据不足,导致部分相关研究无法用于元分析而被剔除;其次,不同效价的情绪的具体类型也可能会影响情绪对信任的作用。比如有研究发现,愤怒与悲伤同属于消极情绪,但他们对信任的影响程度是有差异的(李常洪等, 2014),这可能是由不同类型情绪之间其他维度的差异(如强度、指向性、确定度等)所导致。但由于只有少部分文献对情绪的具体类型进行了划分或阐述,在本元分析中无法将其作为调节变量进行考察。因此有关情绪类型在情绪与信任关系之间的作用,未来研究中有待进一步探讨。最后,本元分析中关于信任线索调节作用的检验只局限于信任目标的熟悉度,然而从已有的相关研究来看,信任线索还包括如情境信息以及受信方的可信度信息等,这些线索都有可能影响情绪与信任之间的关系。因此,对信任线索在情绪与信任关系中起到的调节作用还有待深入探讨。

信任作为人与人之间关系的一种心理契约,是合作关系的起点、前提和基础,也是人际资源的重要组成部分。近年来的研究发现,信任不仅受到认知的影响,也会受到情绪与情感的影响。积极的情绪体验会使个体更多的感知到外界与他人积极的信息,从而提高个体对他人判断的积极性,增加人际信任;消极情绪则会使个体更多的感知到外界与他人消极的信息,从而削弱个体对他人判断的积极性,降低人际信任。然而从已有研究来看,上述过程可能会受到如目标信息、情境背景信息等诸多因素的影响。此外,研究中实验的具体操纵如变量的诱发与测量方式等也可能会影响到情绪与信任关系结果的一致性。未来研究需要继续拓展与情绪和信任相关的实验范式,尽量减少实验因素对最终结果的影响;同时要明确各种可能存在的干扰变量并加以控制,更加严谨、系统地探索情绪对信任的影响及其内在机制。

5 结论本元分析发现积极情绪对个体的信任具有一定的促进作用,呈中等效应量;消极情绪对个体信任起到一定的抑制作用,呈较小效应量。调节效应检验发现,情绪的诱发方式、信任对象熟悉性以及信任测量方式的调节作用均不显著。

白小薇. (2009). 情绪对大学生人际信任的影响研究(硕士学位论文). 陕西师范大学, 西安.

|

费定舟, 钱东海, 黄旭辰. (2016). 利他行为的自我控制过程模型: 自我损耗下的道德情绪的正向作用. 心理学报, 48(9): 1175-1183. |

韩香香. (2013). 感召、同情对内隐利他行为的影响(硕士学位论文). 宁夏大学, 银川.

|

何晓丽. (2013). 积极情绪对人际信任与人际互动影响的线索效应(博士学位论文). 陕西师范大学, 西安.

|

何晓丽, 王振宏, 王克静. (2011). 积极情绪对人际信任影响的线索效应. 心理学报, 43(12): 1408-1417. |

何振芬. (2014). 道歉对信任修复的影响(硕士学位论文). 浙江理工大学, 杭州.

|

金静, 胡金生. (2015). 消极情绪对优势认知加工的抑制. 心理科学进展, 23(1): 61-71. |

李常洪, 高培霞, 韩瑞婧, 宋志红. (2014). 消极情绪影响人际信任的线索效应: 基于信任博弈范式的检验. 管理科学学报, 17(10): 50-59. |

刘子旻, 张丽, 杨东. (2014). 积极情绪对信任决策的影响研究. 应用心理学, 20(2): 115-121. |

王冠. (2015). 不同情绪、内外群体与社会价值取向在公共物品困境中对社会投射与合作的影响(硕士学问论文). 四川师范大学, 成都.

|

吴鹏, 刘华山. (2014). 道德推理与道德行为关系的元分析. 心理学报, 46(8): 1192-1207. |

严瑜, 吴霞. (2016). 从信任违背到信任修复: 道德情绪的作用机制. 心理科学进展, 24(4): 633-642. |

袁婉秋. (2010). 持续诱发和短暂诱发的情绪对记忆的影响: 来自ERP的证据(硕士学位论文). 西南大学, 重庆.

|

岳玉洁. (2015). 特质移情和同情情绪对大学生网络利他行为的影响(硕士学位论文). 华中师范大学, 武汉.

|

张丽. (2011). 积极情绪对人际信任的影响研究(硕士学位论文). 西南大学, 重庆.

|

赵昆. (2015). 积极情绪对孤儿的面孔信任水平的影响研究(硕士学位论文). 西北大学, 西安.

|

郑信军, 何佳娉. (2011). 诱发道德情绪对大学生人际信任的影响. 中国临床心理学杂志, 19(4): 508-511. |

朱奕南. (2016). 不同情绪对大学生人际信任判断的影响(硕士学位论文). 江西师范大学, 南昌.

|

Bartlett, M. Y., & DeSteno, D. (2006). Gratitude and prosocial behavior: Helping when it costs you. Psychological Science, 17(4): 319-325. DOI:10.1111/j.1467-9280.2006.01705.x |

Bazerman, M. H. (1994). Judgment in managerial decision making. New York: Wiley.

|

Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. Games and Economic Behavior, 10(1): 122-142. DOI:10.1006/game.1995.1027 |

Bless, H., & Fiedler, K. (2006). Mood and the regulation of information processing and behavior. In J. P. Forgas (Ed.), Affect in social thinking and behavior (pp. 65-84). New York, NY: Psychology Press.

|

Bodenhausen, G. V. (1993). Emotions, arousal, and stereotypic judgments: A heuristic model of affect and stereotyping. In D. M. Mackie & D. L. Hamilton (Eds.), Affect, cognition, and stereotyping: Interactive processes in group perception (pp. 13-37). San Diego, CA, USA: Academic Press.

|

Bodenhausen, G. V., Kramer, G. P., & Süsser, K. (1994). Happiness and stereotypic thinking in social judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 66(4): 621-632. DOI:10.1037/0022-3514.66.4.621 |

Bodenhausen, G. V., Mussweiler, T., Gabriel, S., & Moreno, K. N. (2001). Affective influences on stereotyping and intergroup relations. In Handbook of affect and social cognition (pp. 319-343). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

|

Bodenhausen, G. V., Sheppard, L. A., & Kramer, G. P. (1994). Negative affect and social judgment: The differential impact of anger and sadness. European Journal of Social Psychology, 24(1): 45-62. |

Borenstein, M., Hedges, L. V., Higgins, J. P. T., & Rothstein, H. R. (2009). Introduction to meta-analysis (pp. 3-203). West Sussex, UK: Wiley & Sons.

|

Bower, G. H. (1981). Mood and memory. American Psychologist, 36(2): 129-148. DOI:10.1037/0003-066X.36.2.129 |

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (2000). Affective reactions to acoustic stimuli. Psychophysiology, 37(2): 204-215. DOI:10.1111/psyp.2000.37.issue-2 |

Capra, C. M., Lanier, K., & Meer, S. (2008). Attitudinal and behavioral measures of trust: A new comparison. Rochester, NY: Social Science Research Network.

|

Clore, G. L., Schwarz, N., & Conway, M. (1994). Affective causes and consequences of social information processing. In R. S. Wyer, Jr & T. K. Srull (Eds.), Handbook of social cognition (pp. 323-418). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

|

Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1): 155-159. DOI:10.1037/0033-2909.112.1.155 |

De Cremer, D., van Dijk, E., & Pillutla, M. M. (2010). Explaining unfair offers in ultimatum games and their effects on trust: An experimental approach. Business Ethics Quarterly, 20(1): 107-126. DOI:10.5840/beq20102018 |

Donaldson, T. (2001). The ethical wealth of nations. Journal if Business Ethics, 31(1): 25-36. DOI:10.1023/A:1010776922597 |

Dunn, J. R., & Schweitzer, M. E. (2005). Feeling and believing: The influence of emotion on trust. Journal of Personality and Social Psychology, 88(5): 736-748. DOI:10.1037/0022-3514.88.5.736 |

Duval, S., & Tweedie, R. (2000). Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics, 56(2): 455-463. DOI:10.1111/j.0006-341X.2000.00455.x |

Egger, M., Smith, G. D., Schneider, M., & Minder, C. (1997). Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ, 315(7109): 629-634. DOI:10.1136/bmj.315.7109.629 |

Fiedler, K. (2001). Affective influences on social information processing. In Handbook of affect and social cognition (pp. 163-185). Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

|

Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). Psychological Bulletin, 117(1): 39-66. DOI:10.1037/0033-2909.117.1.39 |

Forgas, J. P. (1998). On feeling good and getting your way: Mood effects on negotiator cognition and bargaining strategies. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3): 565-577. DOI:10.1037/0022-3514.74.3.565 |

Forgas, J. P., Bower, G. H., & Moylan, S. J. (1990). Praise or blame? Affective influences on attributions for achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 59(4): 809-819. DOI:10.1037/0022-3514.59.4.809 |

Glaeser, E. L., Laibson, D. I., Scheinkman, J. A., & Soutter, C. L. (2000). Measuring trust. The Quarterly Journal of Economics, 115(3): 811-846. DOI:10.1162/qjec.2000.115.issue-3 |

Haesevoets, T., Joosten, A., Folmer, C. R., Lerner, L., de Cremer, D., & van Hiel, A. (2016). The impact of decision timing on the effectiveness of leaders’ apologies to repair followers’ trust in the aftermath of leader failure. Journal of Business and Psychology, 31(4): 533-551. DOI:10.1007/s10869-015-9431-8 |

Hunter, J. E., & Schmidt, F. L. (2000). Fixed effects vs. random effects meta-analysis models: Implications for cumulative research knowledge. International Journal of Selection and Assessment, 8(4): 275-292. |

Huntsinger, J. R., Sinclair, S., Dunn, E., & Clore, G. L. (2010). Affective regulation of stereotype activation: It’s the (accessible) thought that counts. Personality & Social Psychology Bulletin, 36(4): 564-577. |

Keltner, D., Ellsworth, P. C., & Edwards, K. (1993). Beyond simple pessimism: Effects of sadness and anger on social perception. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5): 740-752. DOI:10.1037/0022-3514.64.5.740 |

Kim, P. H., Ferrin, D. L., Cooper, C. D., & Dirks, K. T. (2004). Removing the shadow of suspicion: The effects of apology versus denial for repairing competence- versus integrity-based trust violations. Journal of Applied Psychology, 89(1): 104-118. DOI:10.1037/0021-9010.89.1.104 |

Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: Emerging perspectives, enduring questions. Annual Review of Psychology, 50: 569-598. DOI:10.1146/annurev.psych.50.1.569 |

Kuppens, S., Laurent, L., Heyvaert, M., & Onghena, P. (2013). Associations between parental psychological control and relational aggression in children and adolescents: A multilevel and sequential meta-analysis. Developmental Psychology, 49(9): 1697-1712. DOI:10.1037/a0030740 |

Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. Cognition and Emotion, 14(4): 473-493. DOI:10.1080/026999300402763 |

Lount, R. B., Jr. (2010). The impact of positive mood on trust in interpersonal and intergroup interactions. Journal of Personality and Social Psychology, 98(3): 420-433. DOI:10.1037/a0017344 |

Mayer, R. C., & Davis, J. H. (1999). The effect of the performance appraisal system on trust for management: A field quasi-experiment. Journal of Applied Psychology, 84(1): 123-136. DOI:10.1037/0021-9010.84.1.123 |

Rothstein, H. R., Sutton, A. J., & Borenstein, M. (2005). Publication bias in meta-analysis. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton, & M. Borenstein (Eds.), Publication bias in meta-analysis: Prevention, Assessment and Adjustments (pp. 1-7). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

|

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3): 393-404. DOI:10.5465/amr.1998.926617 |

Smith, C. A., & Ellsworth, P. C. (1985). Patterns of cognitive appraisal in emotion. Journal of Personality and Social Psychology, 48(4): 813-838. DOI:10.1037/0022-3514.48.4.813 |

Thomson, M. H., Adams, B. D., Filardo, E. A., DeWit, Y. C., & Flear, C. R. (2012). Trust violation and trust repair strategies within the whole of government context. DRDC-TORONTO-CR-2012-085.

|

Velten, E., Jr. (1968). A laboratory task for induction of mood states. Behaviour Research and Therapy, 6(4): 473-482. DOI:10.1016/0005-7967(68)90028-4 |

Viechtbauer, W. (2010). Conducting meta-analyses in R with the metafor package. Journal of Statistical Software, 36(3): 1-48. |

Winkielman, P., Knutson, B., Paulus, M., & Trujillo, J. L. (2007). Affective influence on judgments and decisions: Moving towards core mechanisms. Review of General Psychology, 11(2): 179-192. DOI:10.1037/1089-2680.11.2.179 |

2018, Vol. 16

2018, Vol. 16