近年来,沉积盆地的研究越来越重视构造活动的定量分析[1-3],以及构造活动对碎屑岩储层展布的控制作用[4-8]。颜世永等对渤海湾盆地惠民凹陷临商断层特征的研究认为,断陷盆地中,断层的活动与区域性的构造活动具有很好的一致性[1];王华、蔡佳、刘琴琴等通过对南堡凹陷、南阳凹陷、福山凹陷断层活动性与沉积特征的研究认为,断层活动不仅与区域构造活动具有一致性,同时控制了沉降中心和沉积体系的展布[4-6]。因此,断陷盆地的断层活动对构造活动具有很好的响应,通过对断层活动的定量研究,可以将断陷湖盆中构造活动的尺度及其与古地貌变化、碎屑沉积物的展布等之间的关系半定量化,进而可以通过断层的活动大小判断沉积相的类型以及展布[6-9]。而在渤中凹陷及其围区,以往的勘探目的层位主要集中在凸起区的浅层,无论是勘探程度还是理论认识程度均较高,且提出了晚期成藏、油气中转站等理论[10-12]。但是浅层油气资源是有限的,这将必然导致勘探的重心向凹陷中深层转移。渤中凹陷西北缘陡坡带勘探程度较低,前人对该区的研究主要集中在沉积相展布、储层特征、超压、物源等方面的研究[13-16],而断层与沉积之间的匹配关系研究甚少。

因此,在少量钻井和三维地震资料解释的基础上,结合分析化验资料,运用断层活动速率法,对渤中凹陷西北缘古近系边界断层和次生断层活动进行了定量研究,并分析了构造活动对储层展布及其储层物性的影响,对寻找陡坡带类似断层发育区的有利储层分布提供一定的帮助。

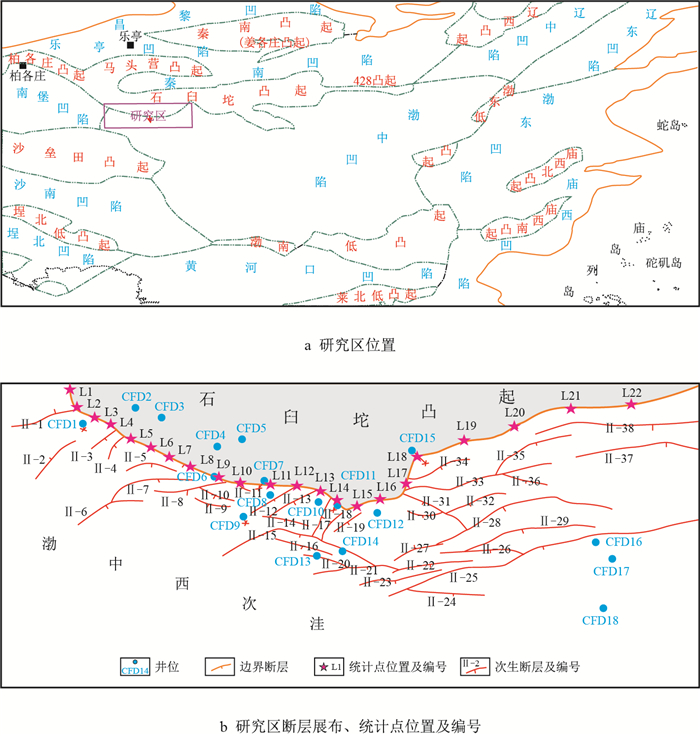

1 地质背景渤中凹陷西北缘位于渤海湾盆地渤中凹陷的西部,北与石臼坨凸起以石南断层相接,南与沙垒田凸起呈断阶过渡,西与南堡凹陷相连(图 1)。渤中西次洼平面呈北西-南东向展布,具有南北分带、东西分块的特点,且具有双断陷的特征,北部为典型的陡坡带。该区的古近系主要发育陆相沉积,地层由下至上依次为孔店组、沙河街组(沙四段、沙三段、沙一二段)、东营组(东三段、东二段、东一段)[13-16]。

|

| 图1 研究区位置、断层展布、统计点位置和编号 Fig. 1 The location, the fault distribution, location and number of statistical points in the study area |

渤中凹陷古近系沉积地层较厚,孔店期-沙四期,为盆地的初始断陷期,地层分布范围小,主要发育滨浅湖、河流相沉积,岩性以灰色、杂色砂岩、砾岩与紫红色、深灰色、灰色泥岩;沙三期,为盆地的强断陷期,岩性以砂砾岩、中细砂岩、暗色泥岩为主,是主要的烃源岩发育层段;沙一二期,为盆地的弱断陷期,岩性以砂砾岩、中细砂岩、钙质砂岩、生物碎屑灰岩、深灰色泥岩、白云岩及页岩为主,是重要的烃源岩层段;东三期为盆地的强断陷期,主要发育深灰色、灰色泥岩,局部发育砂砾岩、中细砂岩;东二期为断拗转换期,下部发育一套灰色-深灰色泥岩,上部发育中细砂岩与暗色泥岩的互层;东一期进入拗陷期,岩性主要以含砾砂岩、中细砂岩与褐色、灰绿色泥岩的互层为主[17-19]。

研究区边界断层与次生断层发育,边界断层呈“V”字型展布,倾向西南和东南,次生断层主要呈北东东走向,倾向南南东,西部个别次生断层呈北北西。

2 断层活动特征目前,断层活动特征定量分析主要有断层落差法、生长指数法和活动速率法等3种方法[1-3, 20],断层活动速率等于断层下降盘厚度与断层上升盘厚度之差与沉积时间的比值,因此,断层活动速率法考虑了地质时间的因素,能够较准确地反映断层的活动强度。

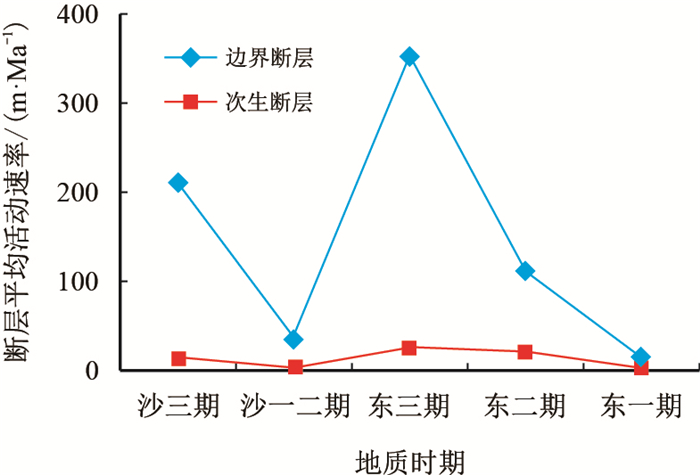

本文选取渤中凹陷西北缘陡坡带边界断层与次生断层作为研究对象,利用三维地震剖面,由西向东,统计了边界断层和次生断层不同位置的断层落差,结合各地层的沉积时间,计算了不同位置的断层活动速率,绘制了边界断层与次生断层的平均活动速率以及不同位置不同时期的活动速率演化图(图 2,图 3),并分析了边界断层与次生断层的活动特征。

|

| 图2 不同地质时期边界断层与次生断层的平均活动速率曲线图 Fig. 2 The average activity rate of boundary and secondary in different geological period |

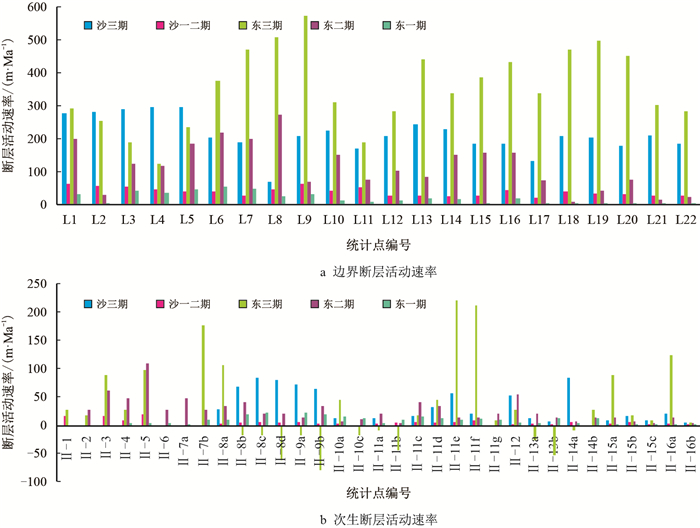

|

| 图3 不同时期不同位置的断层活动速率柱状图 Fig. 3 The fault activity rate histogram at different times in different locations |

不同时期、不同类型的断层活动速率是不相同的(图 2)。渤中凹陷西北缘边界断层活动比次生断层强;边界断层在东三期活动最强,平均断层活动速率为352.10 m/Ma,沙三期次之,活动速率为211.60 m/Ma,东二期和沙一二期较弱,活动速率分别为113.90、37.80 m/Ma,东一期最弱,活动速率为18.10 m/Ma;次生断层东三期活动最强,东二期次之,沙三期、沙一二期和东一期最弱。边界断层活动与盆地的构造演化具有很好的一致性,沙三期和东三期断层活动强,为盆地的强断陷期;沙一二期断层活动弱,为盆地的弱断陷期,而东二期为断拗转换期。

不同类型、不同位置、不同时期的断层活动强度具有差异性(图 3)。由图 3a可以看出,边界断层具有“强-弱”变化的特点,不同次生断层的断层活动强度不相同。边界断层,在沙三期,由西向东,断层活动速率在L4、L10、L13、L18、L21等5个位置出现峰值,且L5处活动最强,活动速率为296.30 m/Ma;沙一二期,断层活动速率在L1、L9、L11、L16、L18等5处呈现峰值,且L1和L9处活动最强,活动速率为61.30 m/Ma;东三期,断层活动速率在L1、L9、L13、L16、L19等5个位置呈现峰值,且L9处活动最强,活动速率为574.10 m/Ma;东二期,断层活动速率在L1、L8、L10、L15、L20等6个位置呈现峰值,且L8处活动最强,活动速率为272.70 m/Ma;东一期,L1、L3、L6、L9、L13、L16等6个位置出现峰值,且L6处活动最强,活动速率为52.50 m/Ma。

由图 3b可知,对于次生断层,在沙三期,Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ26、Ⅱ37-Ⅱ38等9条次生断层活动,且Ⅱ15、Ⅱ21、Ⅱ26断层活动较强,最大活动速率分别为84.00、72.00、83.00 m/Ma;沙一二期,Ⅱ1、Ⅱ3、Ⅱ6-Ⅱ7、Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ26、Ⅱ37-Ⅱ38等13条断层活动,Ⅱ1、Ⅱ4、Ⅱ6等3条断层活动较强,最大活动速率分别为16.00、16.10、18.70 m/Ma;东三期,Ⅱ8-Ⅱ11、Ⅱ14、Ⅱ16、Ⅱ18-Ⅱ20等9条断层不活动,其余断层均活动,且Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ23、Ⅱ25-Ⅱ27、Ⅱ30-Ⅱ32等10条断层的局部位置出现构造反转,断层活动速率呈负值,这是由于盆地遭受南东向与北西向的挤压作用所致[21];东二期,除Ⅱ1断层外,其他断层均活动;东一期,Ⅱ1、Ⅱ3-Ⅱ4、Ⅱ10、Ⅱ18-Ⅱ19、Ⅱ27等7条断层不活动,其余断层均活动。

总之,渤中凹陷西北缘不同类型的断层在不同时期和不同位置的断层活动性具有明显的差异。纵向上,边界断层各时期的断层平均活动速率比次生断层大,且边界断层呈“强-弱-最强-强-最弱”的特点,这与渤海湾盆地沙三段至东一段构造演化(强断陷-弱断陷-强断陷-断拗转换-拗陷)具有较好的一致性,因而也反映了构造演化的特点,这种纵向上断层强弱变化的特点控制了地层厚度以及不同时期沉积的差异;而次生断层呈“强-最弱-最强-强-弱”的特点,这种变化影响着次生断层在沉积体系展布中的作用程度。平面上,由西向东,边界断层表现为“强-弱”变化的特点,而不同时期不同位置的次生断层活动性不相同,且在东三末期,Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ23、Ⅱ25-Ⅱ27、Ⅱ30-Ⅱ32等10条断层发育的位置发生构造反转,进而形成了该位置东三段局部隆起带的构造格局,东三段顶部遭受剥蚀淋滤作用;平面上断层活动的差异导致了构造差异升降作用,进而影响着古地貌格局以及沉降中心的分布,最终控制了沉积相的展布。

3 断层活动对沉积的控制渤中凹陷西北缘不同类型、不同位置的断层活动及其配置形成的古地貌对沉积相发育及其展布具有明显的控制作用。本文利用三维地震资料,结合钻井、测井等资料,在前人对沉积相研究的基础上[13, 19],探讨了该区断层活动对地层沉降和沉积相的控制作用。

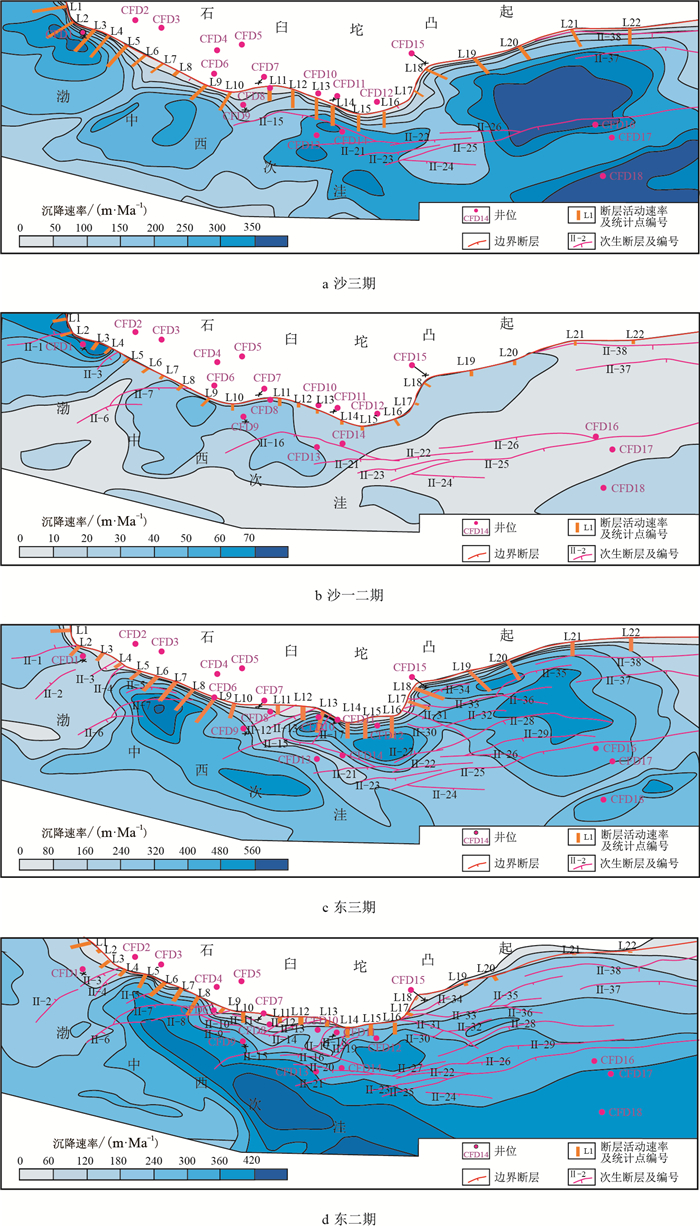

3.1 断层活动对地层沉降的控制渤中凹陷西北缘断层活动对沉积具有明显的控制作用,平面上主要表现为各时期不同断层不同位置的差异活动导致沉降速率的不同和沉降中心分布的差异(图 4),形成不同的古地貌和沉积古地形。

|

| 图4 断层活动速率与沉降速率的叠合图 Fig. 4 The faulting rate and settlement rate |

沙三期,断层活动整体较强,为强断陷期,沿边界断层走向,断层呈“强-弱”变化的特点,该时期离物源区较近的位置发育4个沉降中心,分别位于L4、L10、L13、L18(L21) 等4个位置,最大沉降速率分别为301.00、232.00、256.00、222.00 m/Ma。该时期的边界断层活动控制了沉降中心分布的位置,Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ26、Ⅱ37-Ⅱ38等9条断层次生断层活动,次生断层的活动控制了沉降中心分布的方向,边界断层活动越大,沉降中心越靠近边界断层,而沉降中心沿着活动强度较大的次生断层的走向展布。

沙一二期,断层活动总体减弱,为弱断陷期,沿边界断层走向,断层表现为“强-弱-强-弱-强-弱-强-弱”的特征,该时期沉降中心减少,发育的位置具有继承性,沿边界断层发育3个沉降中心,分别位于L1、L9(L11)、L16(L18) 等3个位置,最大沉降速率分别为65.10、63.10、43.80 m/Ma。由于西部断层活动强烈,形成的沉降中心更靠近断层。该时期Ⅱ1、Ⅱ3、Ⅱ6-Ⅱ7、Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ26、Ⅱ37-Ⅱ38等13条断层活动,次生断层的活动依然主要控制沉降中心展布的方向。

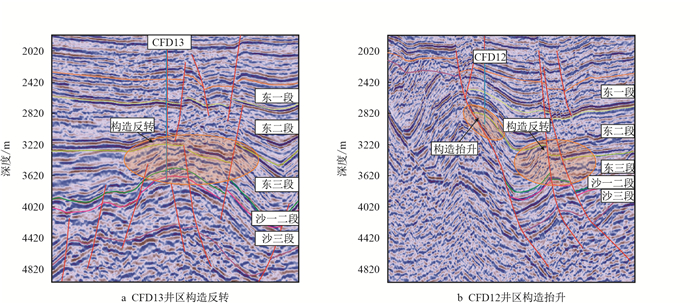

东三期,断层活动增强,为强断陷期,沿边界断层走向,断层活动呈“强-弱-最强-弱-强-弱”的变化特征,该时期沉降中心发生了变化,最大沉降中心向东迁移,沿边界断层发育3个主要的沉降中心,分别位于L1、L9、L13(L16、L19) 等3个位置,最大沉降速率分别为300.20、581.40、502.80 m/Ma。该时期除Ⅱ8-Ⅱ11、Ⅱ14、Ⅱ16、Ⅱ18-Ⅱ20等9条次生断层不活动外,Ⅱ15、Ⅱ21-Ⅱ23、Ⅱ25-Ⅱ27、Ⅱ30-Ⅱ32等10条断层的局部位置发生了构造反转,导致局部地层抬升并遭受剥蚀作用(图 5),使得地层减薄。实际上,在东三期,这些断层与其他活动的次生断层、边界断层共同控制着沉降中心的分布,仅仅在东三期后,构造反转作用使得地层减薄。

|

| 图5 研究区古近系地层特征及东三段构造反转和构造抬升特征 Fig. 5 The paleogene stratigraphic features of the study area and the tectonic inversion of the Ed3 and the tectonic uplift features |

东二期,断层活动减弱,为断拗转换期,边界断层表现为“强-弱-强-弱-强-弱-强-弱-强-弱”的变化特征,该时期的沉降中心受次生断层的影响较大,在边界断层活动强度较大的位置形成较小的沉降中心,而在远离边界断层的东南部形成较大的沉降中心,且沉降中心相互连通。而边界断层活动较大的位置,沉降中心离边界断层较近。

东一期,断层活动最弱,为拗陷期,边界断层活动和次生断层对沉降中心的影响较小,该时期在渤中西次洼东南部形成统一的沉降中心。

3.1.2 纵向控制规律纵向上,不同时期断层的差异活动导致了不同时期沉降中心分布的差异性。沙三期,断层活动强,沉降速率大,沉降中心主要受边界断层控制,且离边界断层较近;沙一二期,断层活动明显减弱,沉降速率整体减小,沉降中心离边界断层较远,沉降中心数量减少;东三期,断层活动又增强,沉降速率增大,沉降中心主要受边界断层控制,且离边界断层较近;东二期,断层活动减弱,沉降速率减小,沉降中心受次生断层的影响增加,且向东南方向偏移,具有形成统一沉降中心的趋势;东一期,断层活动最弱,沉降中心向东南方向偏移,且在渤中西次洼东南部形成统一的沉降中心。

3.2 断层活动对沉积相的控制断层活动对沉积相的控制主要表现为对沉积相类型及其展布的控制,下面以渤中西次洼东三段和东二段为例进行阐述。

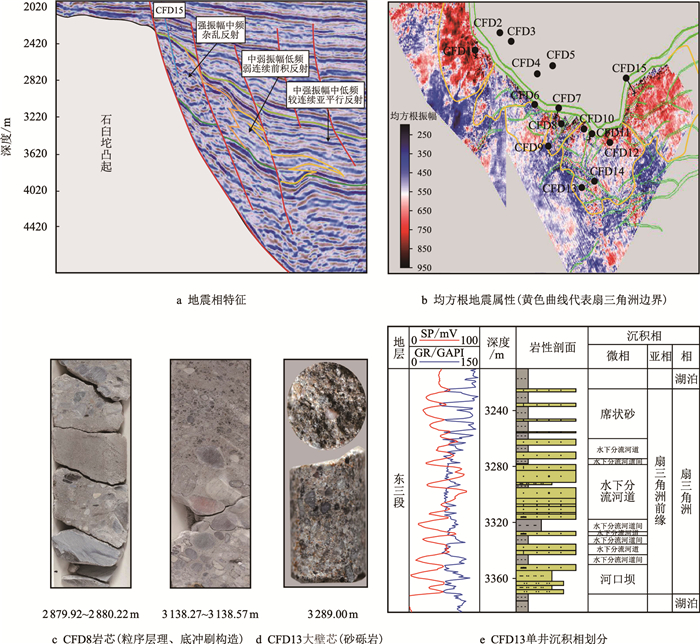

3.2.1 沉积相类型和展布的确定利用渤中凹陷西北缘录井、测井、岩芯、壁芯、三维地震反射特征和地震属性分析(图 6),结合前人的研究成果,确定了沙三段至东二段沉积相的类型,进而明确了各时期沉积相的展布(图 7)。

|

| 图6 研究区东三期扇三角洲相类型及平面展布的确定 Fig. 6 The fan delta type and its distribution in Ed3 of study area |

|

| 图7 断层活动速率与沉积相展布的叠合图 Fig. 7 The congruency map of faulting rate and sedimentary facies |

东三期,主要发育扇三角洲相和湖相沉积,录井上,扇三角洲要以砂砾岩、含砾砂岩夹中细砂岩、深灰色泥岩为主,壁芯上,砾石粒径约0.2~10.0 cm,砾石成分以火成岩、变质岩为主,局部见碳酸盐岩;地震上,表现为中强振幅中频楔形前积或杂乱反射,均方根地震属性上表现为强值区。湖相以暗色泥岩为主,泥岩厚度较大;地震上,表现为中弱振幅低频亚平行-平行反射;均方根地震属性上表现为高值区,且扇三角洲与湖相之间具有环带边界特征。扇三角洲紧靠物源区分布,延伸距离短,厚度大。

东二期,主要发育辫状河三角洲相和湖相沉积,录井上,由下向上,辫状河三角洲表现为由细变粗的反旋回特征,岩性以细砂岩与深灰色泥岩为主,局部见含砾砂岩;测井上,SP曲线表现为漏斗状形态;地震上,表现为中弱振幅中频S型前积反射,前积反射轴延伸距离长;均方根振幅属性表现为低值区,辫状河三角洲与湖相之间具有明显的环带特征。辫状河三角洲向湖盆方向延伸远,且在西北方向发育一个外物源辫状河三角洲,三角洲延伸距离远。

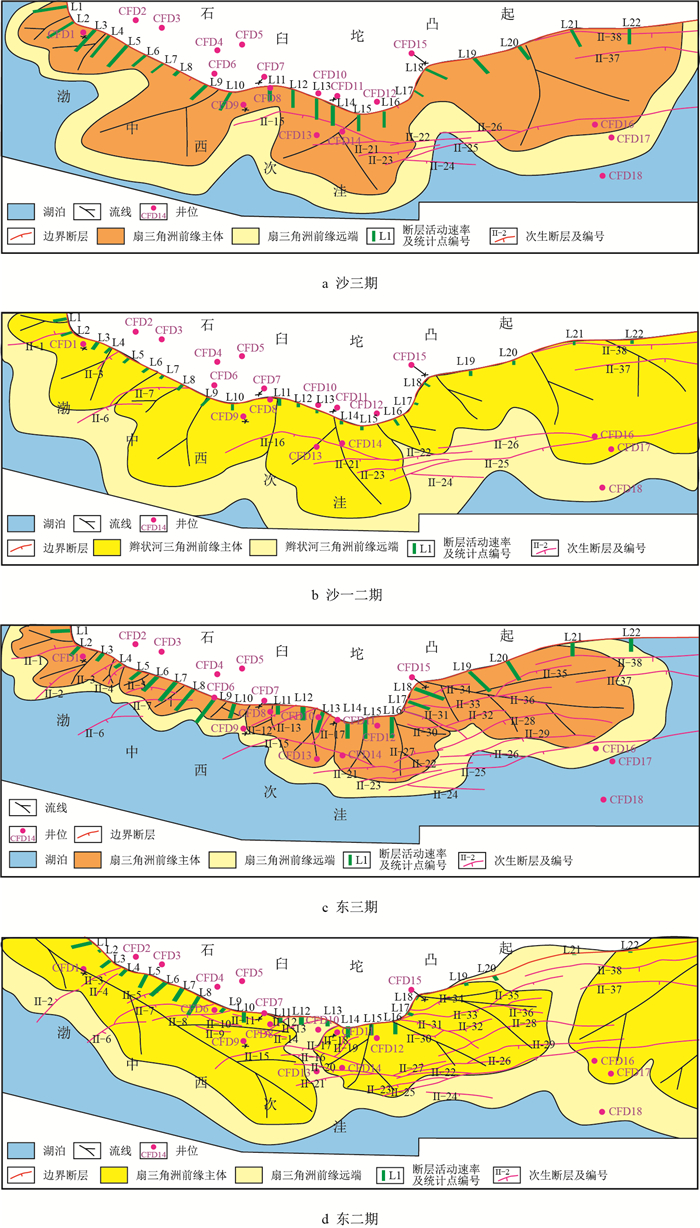

3.2.2 断层活动对沉积相类型及其展布的控制在上述沙三段、沙一二段、东三段、东二段和东一段的沉积相类型及其平面展布分析的基础上,叠合断层活动速率,探讨了不同时期断层活动对沉积相类型及其展布的控制作用(图 7)。断层活动对沉积的控制作用主要表现在它对沉积相类型和展布方面[4-8]。

沙三期,断层活动强烈,断层活动速率主要在131.30~296.30 m/Ma,平均为211.60 m/Ma,为盆地的强断陷期,受强断层活动的影响,沉降中心距离边界断层较近,盆地沉降较快,由于物源供给充足,所形成的碎屑沉积物入湖后,直接向沉降中心运移,堆积迅速,容易形成裙带状扇三角洲沉积。而沉降中心的分布主要受到断层活动的影响,在断层活动强的位置,形成的扇三角洲厚度较大,且沿着边界断层分布,延伸距离短,沉积物以砂砾岩为主。

沙一二期,断层活动减弱,活动速率在18.70~ 61.30 m/Ma,平均为37.80 m/Ma,为盆地的弱断陷期,沉降中心与边界断层距离稍远,盆地沉降较慢,但由于物源供应充足,碎屑沉积物沿着沉积区断层活动速率较大的位置向沉降中心运移,形成裙带状辫状河三角洲沉积。在断层活动强的位置,形成的辫状河三角洲厚度大,但延伸距离长,向湖盆方向推进距离远,沉积物以砂砾岩、中粗砂岩为主。

东三期,断层活动增强,活动速率在122.40~ 572.80 m/Ma,平均为352.10 m/Ma,为盆地的强断陷期,盆地沉降速度较快,沉降中心靠近边界断层,主要发育扇三角洲沉积,呈裙带状沿边界断层分布。在断层活动强的位置,扇三角洲厚度较大,向湖盆方向延伸距离短,紧靠边界断层发育,沉积物以较粗的砂砾岩为主。

东二期,断层活动减弱,活动速率在6.80~ 272.70 m/Ma,平均为113.90 m/Ma,为盆地的断拗转换期,盆地早期沉降较快,但沉降中心与边界断层之间的距离较远;晚期,局部位置沉积物越过边界断层向物源区超覆。因此,该时期发育辫状河三角洲沉积,边界断层活动强及靠近断层的沉降中心分布的位置,辫状河三角洲厚度大,向湖盆方向延伸距离远,且受外物源的影响,发育从西北方向而来的辫状河三角洲;辫状河三角洲粒度整体较细。受东三末期构造反转作用影响,局部形成低隆起带,具有分流辫状河三角洲进积的作用。

东一期,断层活动极弱,活动速率在1.50~52.50 m/Ma,平均为18.10 m/Ma,盆地开始进入拗陷期,该时期的东南部形成统一的沉降中心,沉积物越过边界断层,向物源方向超覆,主要发育辫状河三角洲沉积,向沉降中心延伸距离长,厚度小,由于物源供应充足,沉积物以中细砂岩、粗砂岩为主。

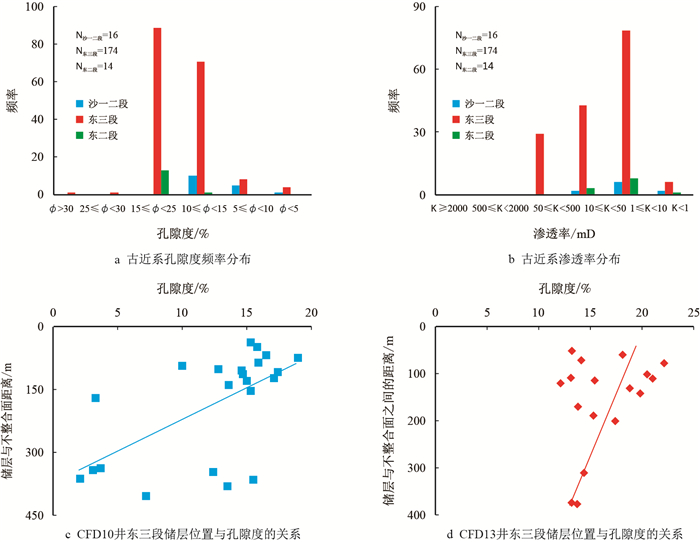

4 构造反转对储层物性的控制如前所述,渤中凹陷西北缘古近系储层非常发育,主要发育近源的扇三角洲、辫状河三角洲砂体。但是,由于该区沉降速率整体较快,古近系储层埋藏较深,均大于2 000 m,受上覆地层压实作用较强,物性较差。沙河街组储层物性以中-低孔、低-特低渗为主,平均孔隙度为10.7%,平均渗透率为7.8 mD;东三段储层物性以中-低孔、低-特低渗为主,平均孔隙度为15.1%,平均渗透率为48.2 mD;东二段储层物性以中孔、低-特低渗为主,平均孔隙度20.0%,平均渗透率为10.1 mD(图 8a,图 8b)。

|

| 图8 古近系储层物性频率分布以及东三段储层位置与孔隙度的关系 Fig. 8 The reservoir properties frequency distribution of paleogene and the relations between reservoir location and porosity |

整体上,研究区古近系储层以中-低孔、低-特低渗储层为主。由图 5可知,东三末期,渤中西次洼受盆地南东向与北西向挤压作用的影响,在盆地内部形成北东-南西向展布的隆起带,且在东二早期,东三段顶部的砂砾岩体遭受剥蚀淋滤作用,进而改善了储层物性,如CFD13井区东三段储层(图 5a);另外,靠近边界断层的位置,在东三末期,受构造挤压作用的影响,扇三角洲根部同样遭受了剥蚀淋滤作用,如CFD12井区东三段储层(图 5b)。

通过与研究区内未遭受构造反转及抬升淋滤作用位置的储层物性对比发现,在遭受构造反转及抬升剥蚀、淋滤的位置,离剥蚀面越远,储层物性越差;反之,储层物性越好(图 8c,图 8d)。因此,构造挤压作用形成的构造反转以及地层的抬升明显改善了储层物性,也是下一步寻找深层优质储层发育位置的有力证据。

5 结论(1) 渤中凹陷西北缘不同类型的断层在不同时期和不同位置的断层活动性具有明显的差异性。纵向上,沙三期、东三期断层活动强,为盆地的强断陷期;沙一二期断层活动弱,为弱断陷期;东二期断层活动较弱,为断拗转换期;东一期断层活动极弱,盆地进入拗陷期。平面上,由西向东,边界断层活动表现为“强-弱”变化的特点,且沙三期、沙一二期、东三期的断层活动具有继承性,但在局部位置具有差异性,东二期、东一期与东二期之前的断层活动具有明显的差异性。在东三末期,受南东向与北西向的构造挤压作用,局部出现构造反转以及地层的抬升,形成北东-南西向的隆起带。

(2) 断层活动控制了沉降中心和沉积古地貌的发育,沙三期、东三期,边界断层活动强烈,沉降中心紧靠边界断层,由于物源供给充足,发育裙带状扇三角洲沉积,粒度较粗,且边界断层活动越强,扇三角洲厚度越大,延伸距离短。沙一二期、东二期及东一期,断层活动弱,发育辫状河三角洲,延伸距离较远;沙一二期为弱断陷期,物源供应充足,辫状河三角洲粒度粗,厚度大;东二期为断拗转换期,断层活动稍强,后期断层停止活动,沉积物越过边界断层向物源区超覆,且受外物源的影响较强,形成的辫状河三角洲粒度较细;东一期,盆地进入拗陷期,边界断层活动极弱,沉积物同样越过边界断层向物源区不断超覆。

(3) 研究区古近系储层埋藏深,以中-低孔、低-特低渗储层为主。东三末期,受构造挤压作用形成的局部反转以及靠近边界断层的地层抬升作用,储层遭受剥蚀淋滤作用,极大地改善了储层的物性。

| [1] |

颜世永, 吴智平, 李月, 等. 渤海湾盆地惠民凹陷临商断层特征及其活动机制[J].

地质论评, 2010, 56(5): 647–652.

YAN Shiyong, WU Zhiping, LI Yue, et al. Characteristics and faulting mechanism of Linshang fault in the Huimin Sag, Bohai Bay Basin[J]. Geological Review, 2010, 56(5): 647–652. |

| [2] |

许世红, 钟建华, 柳忠泉. 合肥盆地断层活动特征及其控制因素[J].

大地构造与成矿学, 2007, 31(1): 31–36.

XU Shihong, ZHONG Jianhua, LIU Zhongquan. Activiy characteristics and controlling factors of the faults in the Hefei Basin[J]. Geotectonica et Metallogenia, 2007, 31(1): 31–36. doi: 10.3969/j.issn.1001-1552.2007.01.004 |

| [3] |

张祥成, 戴俊生, 邹娟, 等. 金湖凹陷铜城断裂带断层活动特征[J].

地质力学学报, 2014, 20(4): 424–433.

ZHANG Xiangcheng, DAI Junsheng, ZOU Juan, et al. Fault activity features of Tongcheng fault zone in Jinhu Sag[J]. Journal of Geomechanics, 2014, 20(4): 424–433. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.2014.04.010 |

| [4] |

王华, 姜华, 林正良, 等. 南堡凹陷东营组同沉积构造活动性与沉积格局的配置关系研究[J].

地球科学与环境学报, 2011, 33(1): 70–77.

WANG Hua, JIANG Hua, LIN Zhengliang, et al. Relations between synsedimentary tectonic activity and sedimentary framework of Dongying Formation in Nanpu Sag[J]. Journal of Earth Sciences and Environment, 2011, 33(1): 70–77. doi: 10.3969/j.issn.1672-6561.2011.01.009 |

| [5] |

蔡佳, 姜华, 甘华军, 等. 南阳凹陷南部边界大断裂活动性及其对沉积的控制[J].

西安石油大学学报(自然科学版), 2009, 24(4): 9–12.

CAI Jia, JIANG Hua, GAN Huajun, et al. Activities of the boundary major fault in the south of Nanyang Sag and their control effect on deposition[J]. Journal of Xi'an Shiyou University (Natural Science Edition), 2009, 24(4): 9–12. doi: 10.3969/j.issn.1673-064X.2009.04.002 |

| [6] |

刘琴琴, 黄传炎, 金思丁, 等. 福山凹陷美台断层活动特征及其对沉积的控制[J].

西南石油大学学报(自然科学版), 2015, 37(4): 51–59.

LIU Qinqin, HUANG Chuanyan, JIN Siding, et al. Activity characteristics of Meitai fault of Fushan Depression and its controlling on sedimentation[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2015, 37(4): 51–59. doi: 10.11885/j.issn.1674-5086.2013.03.18.01 |

| [7] |

王巍, 范廷恩, 胡光义, 等. A油田断裂调节构造坡折带特征及其控砂模式[J].

西南石油大学学报(自然科学版), 2015, 37(6): 39–46.

WANG Wei, FAN Tingen, HU Guangyi, et al. Characteristics of fault accommodation structure-slope break zone and the sand control pattern in A Oilfield[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2015, 37(6): 39–46. doi: 10.11885/j.issn.1674-5086.2014.03.18.02 |

| [8] |

庞小军, 李建平, 王冠民, 等. 渤中凹陷石南地区古近系断层活动特征及其对沉积相的控制[J].

西安石油大学学报(自然科学版), 2012, 27(1): 11–16, 22.

PANG Xiaojun, LI Jianping, WANG Guanmin, et al. Characteristics and controlling effect of fault activity of Paleogene in Shinan Area of Bozhong Depression on sedimentary facies[J]. Journal of Xi'an Shiyou University (Natural Science Edition), 2012, 27(1): 11–16, 22. doi: 10.3969/j.-issn.1673-064X.2012.01.003 |

| [9] |

王冠民, 庞小军, 张雪芳, 等. 渤中凹陷古近系石南断层活动性及其对油气成藏条件的控制作用[J].

石油与天然气地质, 2012, 33(6): 859–866.

WANG Guanmin, PANG Xiaojun, ZHANG Xuefang, et al. Activity of Shinan fault and its control on hydrocarbon accumulation in the Paleogene in Bozhong Depression[J]. Oil & Gas Geology, 2012, 33(6): 859–866. doi: 10.11743/-ogg20120606 |

| [10] |

孙玉梅, 李友川, 龚再升, 等. 渤海湾盆地渤中坳陷油气晚期成藏的流体包裹体证据[J].

矿物岩石地球化学通报, 2009, 28(1): 24–33.

SUN Yumei, LI Youchuan, GONG Zaisheng, et al. Fluid inclusion evidence for late-stage petroleum accumulation, Bozhong Depresion, Bohai Gulf Basin[J]. Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry, 2009, 28(1): 24–33. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2009.01.004 |

| [11] |

邓运华. 裂谷盆地油气运移"中转站"模式的实践效果——以渤海油区第三系为例[J].

石油学报, 2012, 33(1): 18–24.

DENG Yunhua. Practical effect of the "transfer station" model for oil-gas migration in rift basin: A case study on the Tertiary in the Bohai oil province[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(1): 18–24. doi: 10.7623/syxb201201002 |

| [12] |

王明, 姜福杰, 庞雄奇. 渤中凹陷油气运移优势通道及有利区预测[J].

西南石油大学学报(自然科学版), 2010, 32(4): 26–32.

WANG Ming, JIANG Fujie, PANG Xiongqi. Prediction of dominant migration pathways and favorable exploration zones in Bozhong Depression[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2010, 32(4): 26–32. doi: 10.3863/j.issn.1674-5086.2010.04.006 |

| [13] |

代黎明, 杨波, 刘晓健, 等. 渤中西次洼东营组层序地层特征与沉积体系演化[J].

石油地质与工程, 2014, 28(4): 7–10.

DAI Limin, YANG Bo, LIU Xiaojian, et al. Sequence stratigraphy characteristics and sedimentary system evolution of Dongying Formation, western subsag in Bozhong Sag[J]. Petroleum Geology and Engineering, 2014, 28(4): 7–10. doi: 10.3969/j.issn.1673-8217.2014.04.002 |

| [14] |

石良, 金振奎, 闫伟, 等. 异常高压对储集层压实和胶结作用的影响——以渤海湾盆地渤中凹陷西北次凹为例[J].

石油勘探与开发, 2015, 42(3): 310–318.

SHI Liang, JIN Zhenkui, YAN Wei, et al. Influence of overpressure on reservoir compaction and cementation: A case from northwestern subsag, Bozhong Sag, Bohai Bay Basin, East China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2015, 42(3): 310–318. doi: 10.11698/PED.2015.-03.07 |

| [15] |

石良, 金振奎, 闫伟, 等. 异常高压对储层溶蚀及成岩阶段的影响机理——以渤中凹陷西北次凹为例[J].

中国矿业大学学报, 2015, 44(2): 262–270.

SHI Liang, JIN Zhenkui, YAN Wei, et al. Influence mechanism of abnormal high pressure on reservoir dissolution and diagenetic stage: An example from northwestern Bozhong Sag[J]. Journal of China University of Mining & Technology, 2015, 44(2): 262–270. |

| [16] |

李欢, 杨香华, 朱红涛, 等. 渤中西环古近系东营组物源转换与沉积充填响应[J].

沉积学报, 2015, 33(1): 36–48.

LI Huan, YANG Xianghua, ZHU Hongtao, et al. The provenance transformation and sedimentary filling response of Paleogene Dongying Formation in western slope of Bozhong Sag[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2015, 33(1): 36–48. doi: 10.14027/j.cnki.cjxb.2015.01.004 |

| [17] |

吴磊, 徐怀民, 季汉成. 渤海湾盆地渤中凹陷古近系沉积体系演化及物源分析[J].

海洋地质与第四纪地质, 2006, 26(1): 81–88.

WU Lei, XU Huaimin, JI Hancheng. Evolution of sedimentary system and analysis of sedimentary source in Paleogene of Bozhong Sag, Bohai Bay[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(1): 81–88. |

| [18] |

谢武仁, 邓宏文, 王洪亮, 等. 渤中凹陷古近系储层特征及其控制因素[J].

沉积与特提斯地质, 2008, 28(3): 101–107.

XIE Wuren, DENG Hongwen, WANG Hongliang, et al. Palaeogene reservoir rocks in central Bohai gulf depression and their controls[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2008, 28(3): 101–107. doi: 10.3969/j.-issn.1009-3850.2008.03.018 |

| [19] |

李建平, 杨波, 周心怀, 等. 渤中凹陷东营组层序地层及其沉积相分析[J].

东北石油大学学报, 2012, 36(4): 1–9.

LI Jianping, YANG Bo, ZHOU Xinhuai, et al. Analysis of sedimentary facies of Dongying Formation in the Bozhong Sag[J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2012, 36(4): 1–9. doi: 10.3969/j.issn.2095-4107.2012.04.001 |

| [20] |

吴林, 陈清华. 苏北盆地高邮凹陷基底断裂构造特征及成因演化[J].

天然气地球科学, 2015, 26(4): 689–699.

WU Lin, CHEN Qinghua. Structural characteristics and evolution of basement faults in Gaoyou Sag, Subei Basin[J]. Natural Gas Geoscience, 2015, 26(4): 689–699. doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2015.04.0689 |

| [21] |

黄雷, 周心怀, 刘池阳, 等. 渤海海域新生代盆地演化的重要转折期——证据及区域动力学分析[J].

中国科学:地球科学, 2012, 55(6): 476–487.

HUANG LEI, ZHOU Xinhuai, LIU Chiyang, et al. The important turning points during evolution of Cenozoic basin offshore the Bohai Sea: Evidence and regional dynamics analysis[J]. Science China: Earth Science, 2012, 55(6): 476–487. doi: 10.1007/s114300114359-y |

2017, Vol. 39

2017, Vol. 39