在加快建设“双一流”高校和学科的语境下,大学的发展必须要兼顾硬指标和软实力。不管怎样看待大学排名,它无疑都是体现大学发展硬指标和软实力的一个重要视角[1]。环顾世界主流大学排行榜,国际化都是考察大学是否走向世界一流的重要指标,在一些主流的世界大学排名指标体系中占有一定权重,对排名结果将产生一定影响。对众多“双一流”建设高校来讲,要成为世界一流,各校都想方设法地提升国际声誉及国际影响力。

笔者在对如何提升国际影响力的研究中发现:一般来讲,科研国际合作是提升学校的国际影响的重要途径[2-5],而国际合作论文已经成为科研国际合作的重要载体。已有研究[6-11]表明,国际合作对科研论文的质量提高存在明显的正向促进作用,并能有效促进知识创新(有的研究[12-13]表明中国高质量研究成果对国外依存度高➀);根据经验来看,国际合作论文的分类标准化影响力(CNCI)一般为其他论文的2到5倍,因此,加强论文的国际合作发表就成为有效提升国际影响力的重要手段[14-17];且近年中国高校的国际合作论文数量和国际合作率呈现持续增长的态势[18-19]。

➀另有研究发现,科技实力对两国的国际科技合作强度有明显的正相关影响。请参见:李健颖.基于SCI合著论文的中国国际科技合作发展态势研究[D].华中科技大学,2013.

国际合作论文是怎样影响大学和学科的声誉及排名的?为此,笔者运用回归分析和因子分析等统计方法[20-21],就国际合作论文对大学和学科的声誉和排名的影响进行分析,以此探讨国际合作论文指标与大学声誉及排名、学科声誉及排名的关系,从而找出“双一流”建设高校在国际化方面的重要着力点。当笔者将视角投入到全球四大世界大学排名体系,发现仅有QS世界大学排名、US News全球最佳大学排名有与国际合作论文相关的详细数据。为此,笔者选取了QS世界大学排名(2016—2018年)、US News全球最佳大学排名(2017—2018年)及学科排名(2017—2018年)数据为例来分析,数据包含的指标如表 1、表 2所示。

| 表1 QS世界大学排名指标体系 |

| 表2 US News全球最佳大学排名、全球最佳大学学科排名指标体系 |

由于US News全球最佳大学排名公布了详细的国际合作论文数、国际合作论文比例、全球研究声誉、地区研究声誉等11项指标位次数据,因此笔者以US News全球最佳大学排名来分析国际合作论文对大学(学科)声誉及排名的影响。US News全球最佳大学排名与论文相关的数据基于科睿唯安(原汤森路透)公司的Web of Science,声誉数据来自于科睿唯安的学术声誉调查,具有广泛的认可度。以下分别从国际合作论文数及比例对大学的声誉、排名和对学科的声誉、排名的影响进行分析。

1.1 国际合作论文对大学研究声誉的影响笔者采用多元回归方法分析US News全球最佳大学排名(2017—2018年)的研究声誉数据,发现国际合作论文数和全球研究声誉之间呈显著正相关,系数为0.126(表 3)。而国际合作论文比例只对地区研究声誉有显著的影响,但为负相关,系数为-0.039(表 4),对全球研究声誉没有显著影响。

| 表3 对US News全球最佳大学排名(2017—2018年)中全球研究声誉的多元回归分析 |

| 表4 对2017—2018年度US News全球最佳大学排名中地区研究声誉的多元回归分析 |

从上面的数据可以看出,大学声誉最主要的影响因素只有两个:论文数和国际合作论文(包括国际合作论文数和国际合作论文比例)。其中,国际合作论文数对大学的全球和地区研究声誉都存在显著影响,但国际合作论文比例仅对地区研究声誉存在显著影响。当研究声誉从全球聚焦到地区时,国际合作论文比例的影响才显现出来。

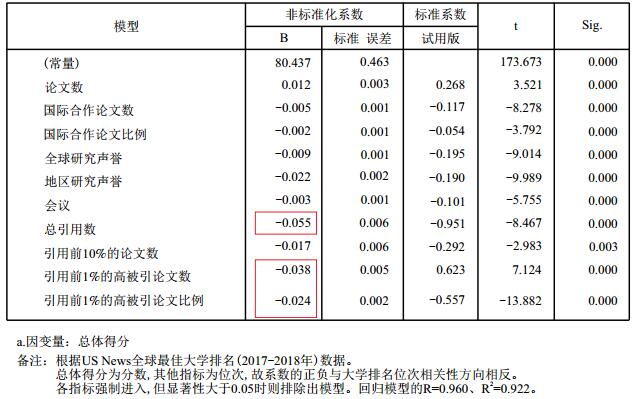

1.2 国际合作论文对大学排名的影响通过分析US News全球最佳大学排名(2017—2018年)中全部指标对学校总体得分的影响(表 5),发现论文总引用数对总体得分的影响最大,系数为-0.055,其次为引用前1%的高被引论文数及其比例,系数分别为-0.038,-0.024,而国际合作论文数及其占比的影响则较小,系数分别为0.005,0.002。

| 表5 对2017—2018年度US News全球最佳大学排名中总体得分的多元回归分析 |

从表 5可知,由于受到在大学排名指标体系中权重较小的影响➀,国际合作论文数及比例对大学排名的影响总体较小,影响较论文引用、高质量论文小得多。

➀这种影响在2016至2018年3年间的QS世界大学排名中也一样存在。其国际师资占比和国际学生占比的系数分别为0.02,0.150,学术声誉为0.416、师均引用为0.108、雇主声誉为0.187、师生比为0.093。

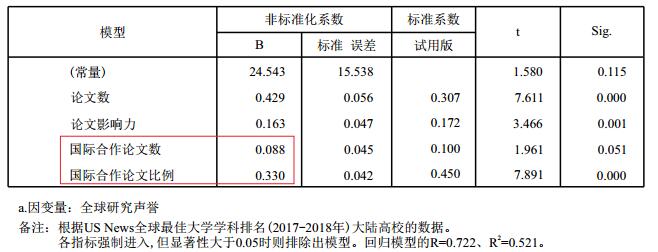

1.3 国际合作论文对学科研究声誉的影响笔者在US News全球最佳大学学科排名(2017—2018年)中选取了中国大陆高校➁的全球研究声誉和地区研究声誉进行了多元回归分析(表 6、表 7),发现:

➁由于中国大陆高校的声誉有自己的特殊表现和特征,这里只选取中国大陆高校的数据以更有针对性地展现我国高校的情况。

| 表6 对2017—2018年度US News全球最佳大学学科排名中全球研究声誉的多元回归分析 |

| 表7 对2017—2018年度US News全球最佳大学学科排名中地区研究声誉的多元回归分析 |

国际合作论文数和国际合作论文比例对学科的全球研究声誉存在显著影响,系数分别为0.088,0.330。论文数、论文影响力也对学科全球研究声誉有显著影响,系数分别为0.429,0.163。国际合作论文数和国际合作论文比例对学科的地区研究声誉也存在显著影响,但系数明显低于对学科全球声誉的影响,分别为0.030,0.116。论文数、论文影响力、引用前10%论文数、引用前1%的高被引论文数及比例也对学科地区研究声誉有显著影响,系数分别为0.183,0.198,-0.239,0.259和-0.243。

当声誉关注到学科时,领域内的学者对学科的情况较为了解,考虑的因素就更多,所以影响学科声誉的指标也较多。就学科声誉来说,国际合作论文数对学科的国际和地区声誉都存在正向的显著影响,但国际合作论文比例对国际和地区声誉影响更大。

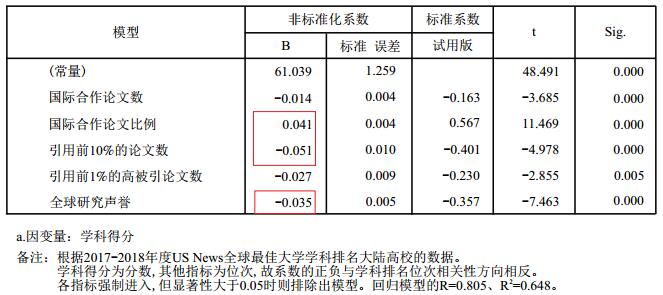

1.4 国际合作论文对学科排名的影响通过分析US News全球最佳大学学科排名(2017—2018年)中大陆高校数据所呈现的全部指标对学科得分的影响(表 8),发现国际合作论文数和比例对学科得分存在显著影响,系数分别为0.014,0.041。引用前10%论文数、引用前1%的高被引论文数及全球研究声誉也对学科得分存在显著影响,系数分别为-0.051,-0.027,-0.035。

| 表8 对US News全球最佳大学学科排名(2017—2018年)中学科得分的多元回归分析 |

对学科排名得分的影响最大的是引用前10%论文数,其次为国际合作论文数,再次为全球研究声誉。对学科排名来说,国际合作论文数及比例对学科排名有较大的正向影响,但国际合作论文比例对学科排名的影响是负向的。

综上,笔者通过研究发现,国际合作论文数这种反映国际化规模的指标对大学和学科的声誉和排名有显著影响,且大体来说影响较国际合作论文比例大;国际合作论文比例这种反映国际化水平的指标的影响则较复杂,对学科的声誉和排名的影响较明显,对大学的声誉和排名的影响则较小,有时甚至不明显,而对大学的地区声誉和学科排名还有显著的负向影响。从中可以看到,国际合作论文数与国际合作论文比例对大学和学科的声誉和排名有着不同的影响方式。国际合作论文数及比例对大学、学科的声誉和排名影响的汇总情况如表 9所示。

| 表9 国际合作论文数及比例对大学声誉和排名、学科声誉和排名的影响汇总表 |

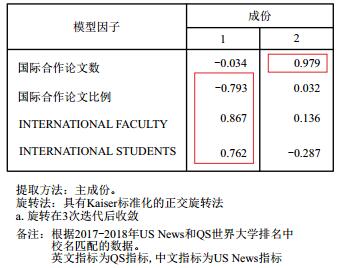

为了进一步探讨国际合作论文数及比例的具体影响方式,笔者对US News和QS世界大学排名(2017—2018年)中校名相同的学校匹配了相关的数据➀,并用因子分析方法分析了US News和QS世界大学排名(2017—2018年)中校名匹配后的国际化相关数据➁。通过观察旋转之后的因子载荷表➂(表 10),笔者发现在这些数据中:国际师资占比、国际学生占比和国际合作论文比例在同一个因子上具有较大载荷,且具有相同的变化方式;而国际合作论文数则单独在另一个因子上具有较大载荷。

➀不匹配的校名主要是各学校分校的书写方式不一样,以及一些包含了拉丁语扩充字符的校名,这部分学校数据因为校名未匹配而没有反映出来。

➁ KMO值为0.604,Bartlett检验显著性值0.000。

➂载荷即表示某变量在公共因子上的负荷,它反映了该变量在公共因子上的相对重要性。KMO值为0.702,Bartlett检验显著性值0.000。

| 表10 对国际化相关数据进行因子分析后提取因子的载荷表 |

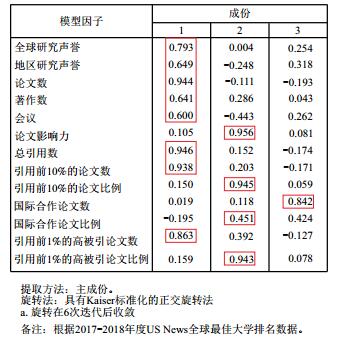

此外,笔者还对US News全球最佳大学排名(2017—2018年)的各指标进行了因子分析。通过观察旋转之后提取因子的载荷表(表 11),发现会议数、著作数、论文及引用数、高被引论文数、研究声誉在同一个因子上具有较大载荷,由于前面的数据已说明了研究产出数量带来研究声誉,因此该因子可以命名为科研产出数量及高水平产出数量因子;论文影响力、高被引论文比例、国际合作论文比例在一个因子上具有较大载荷,可命名为科研产出质量因子;而国际合作论文数则单独在一个因子上有较大载荷,可命名为国际合作数量因子。结合前面的数据,说明国际合作论文数确实具有不同于其他国际化指标的影响方式和影响力。

| 表11 对US News大学排名数据进行因子分析后提取因子的载荷表 |

但QS世界大学排名中还有与教学相关的指标,US News全球最佳大学排名的指标体系则缺少这方面的考察。为了全面考察大学各项指标的情况,笔者重新对2017—2018年的QS和US News世界大学排名中校名相同的匹配数据➃进行因子分析➄。

➃ QS世界大学排名的声誉数据基于与爱思唯尔合作的声誉调查,论文数据基于爱思唯尔的数据库,收录范围较Web of Science广。

➄ KMO值为0.778,Bartlett检验显著性值0.000。

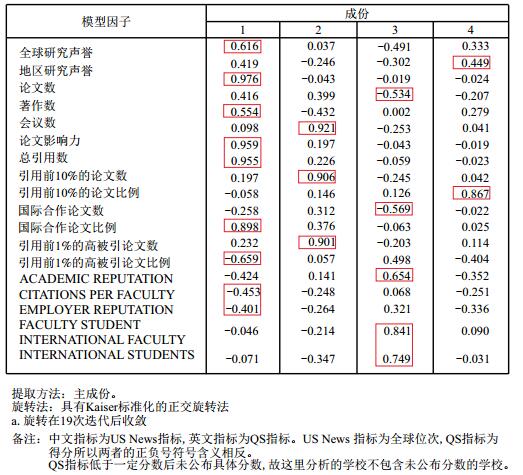

通过观察旋转后提取的4个因子的载荷表(表 12),发现声誉(全球研究声誉、学术声誉、雇主声誉)、论文数、会议数、总引用数、高被引论文数、师生比在同一因子上有较大载荷,由于前面已说明了研究数量影响研究声誉,这个因子可以命名为教学能力及科研产出及高水平产出数量因子;论文影响力、高被引论文比例、国际合作论文比例在一个因子上具有较大载荷,可命名为科研产出质量因子;著作数、国际论文合作比例、国际教师比例,国际学生比例在同一指标上有较大载荷,可命名为专著和国际化水平因子;而国际合作论文数和地区研究声誉则在一个因子上有较大载荷,鉴于前面已说明了国际合作论文数影响地区研究声誉,这个因子可命名为国际合作数量因子。从表 12可见,教学能力及科研产出及高水平产出数量因子、科研产出质量因子、专著和国际化水平因子、国际合作数量因子这四个因子为大学排名的主要影响因素。

| 表12 对2017—2018年US News和QS世界大学排名中校名匹配的全部指标数据进行因子分析后提取因子的载荷表 |

在加入教学指标后重新对数据进行的分析中,国际合作论文数的独特影响方式依然可见。而相较于US News的数据,匹配后的数据因为有了国际师生比这样的指标加入,国际化水平因子在其中的影响就凸显了出来。

综上所述,国际合作论文比例作为国际化水平的一个重要方面,和国际化水平的其他指标以同样的影响方式影响了大学的排名。国际合作论文数量在大学排名中的影响虽然不大,但其影响方式较为独特,往往单独作为一个因素影响大学排名。

3 国际化本质上反映的是教学能力和教学水平在分析国际合作论文数及国际合作论文比例的具体影响方式时,笔者意外发现,与教学相关的指标和科研产出在同一个因子中有较大载荷,或者说教学指标具有和科研产出一样的影响方式。

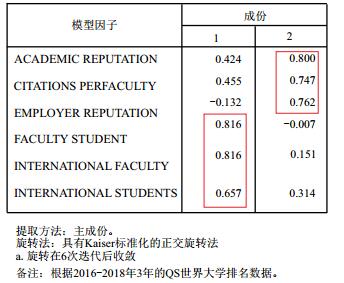

为了清晰展现教学指标的影响,这里仅对2016至2018年3年间的QS世界大学排名数据进行因子分析,其中KMO值为0.687,Bartlett检验显著性值0.000。旋转后提取的2个因子的载荷情况见表 13。从表中可见,师生比、国际师资占比、国际学生占比在同一个因子上有较大载荷,该因子可命名为教学能力和国际化水平;研究声誉、师均引用和雇主声誉在另一个因子上有较大载荷,该因子可命名为培养和研究成效,这两个因子都含有教学因素。

| 表13 对2016—2018年3年QS世界大学排名指标数据进行因子分析后提取因子的载荷表 |

可见,教学指标在QS世界大学排名中的地位非常重要,在两个因子上都有较大的载荷,第一个因子充分说明了国际化水平最终体现在教学上,而两个因子都有教学指标的影响,分别反映了教学能力和培养成效。从这个意义上讲,国际化本质上反映的是教学能力和水平。换言之,教学水平的高低在很大程度上决定了一个学校的国际化水平。该结论和很多以国际合作促进教学的论述不一样[22-26],因果关系正好相反。由此可知,除了科研合作,加强教学是“双一流”建设高校国际化道路的另一条重要路径。

4 结语从以上的分析可以看出,国际合作论文和教学指标都同样对学校及学科的声誉和排名产生着重要的影响,教学和科研并非互相矛盾、非此即彼的关系。因此对于“双一流”建设高校来讲,需要同时做到两个“更加重视”。

一方面,更加重视国际合作论文的发表,尤其是高水平国际合作论文的发表。根据全国教育大会精神,科研评价不能唯论文,但是也要切忌走向另一个极端。要建设世界一流高校和学科,我国高校必须开展高水平的科研合作,从而发表高水平的国际合作论文,这是实现学校跨越式发展的重要路径。实践证明,积极鼓励科研国际合作,尤其是大力支持研究人员牵头和主导国际高水平合作研究,是提升高水平国际合作论文发表的有效举措。

另一方面,更加重视教学。只有坚定不移地把学校办学的重心回归到教学中,大力提高教学能力和水平,才能在“双一流”的建设征程中实现硬指标和软实力都齐步推进,加快建设世界一流大学的步伐。正如2018年6月21日教育部在四川大学召开的“新时代全国高等学校本科教育工作会议”上所倡导的那样,“坚持以本为本,推进四个回归,建设中国特色、世界水平的一流本科教育” [27],坚定地推进对教学的回归,实现高等教育的内涵式发展。

| [1] |

于之倩, 杜文洁. 大学教育国际化综合效益评价原则及核心指标探讨[J]. 发展改革理论与实践, 2017(3): 37-40. |

| [2] |

陈昌贵. 国际合作:建设世界一流大学的重要选择[J]. 清华大学教育研究, 2001, 22(3): 55-60. DOI:10.3969/j.issn.1001-4519.2001.03.009 |

| [3] |

邱均平, 曾倩. 国际合作是否能提高科研影响力——以计算机科学为例[J]. 情报理论与实践, 2013, 36(10): 1-5. |

| [4] |

郭继军, 崔雷, 张晗, 等. 国家国际科技合作文献计量学分析[J]. 情报学报, 2000, 19(6): 659-662. DOI:10.3969/j.issn.1000-0135.2000.06.019 |

| [5] |

王石河, 丁扬阳. 国际化教育的发展方法与成果评价[J]. 高等工程教育研究, 2010(s1): 38-39. |

| [6] |

梁修振.教育国际化背景下我国高等学校课程发展趋势[C]//国家教师科研专项基金科研成果, 2017. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZJCY201702003013.htm

|

| [7] |

袁军鹏, 薛澜, 宿洁. 国际科技合作对中国的科技能力影响分析[J]. 数字图书馆论坛, 2011(8): 43-49. DOI:10.3772/j.issn.1673-2286.2011.08.010 |

| [8] |

王俊婧.国际合作对科研论文质量的影响研究——上海交通大学的案例[D].上海: 上海交通大学, 2012. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D00998215

|

| [9] |

Aparna Basu, Ritu Aggarwal. International collaboration in science in India and its impact on institutional performance[J]. Scientometrics, 2001, 52(3): 379-394. DOI:10.1023/A:1014239731175 |

| [10] |

Philip S Morrison, Gill Dobbie, Fiona J McDonald. Research collaboration among university scientists[J]. Higher Education Research & Development, 2003, 22(3): 275-296. |

| [11] |

Wagner C S. Six case studies of international collaboration in science[J]. Scientometrics, 2005, 62(1): 3-26. DOI:10.1007/s11192-005-0001-0 |

| [12] |

韩涛, 谭晓. 中国科学研究国际合作的测度和分析[J]. 科学学研究, 2013, 31(8): 1136-1140. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2013.08.003 |

| [13] |

王文平.基于科学计量的中国国际科技合作模式及影响研究[D].北京: 北京理工大学, 2014. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10007-1014086841.htm

|

| [14] |

《中国科技发展研究报告》研究组. 中国科技发展研究报告(2000):科技全球化及中国面临的挑战[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

|

| [15] |

《中国科技发展研究报告》研究组. 科技全球化及中国的机遇、挑战与对策[J]. 科学学与科学技术管理, 2000, 21(9): 4-8. DOI:10.3969/j.issn.1002-0241.2000.09.001 |

| [16] |

郭继军, 崔雷, 张晗, 等. 国家国际科技合作文献计量学分析[J]. 情报学报, 2000, 19(6): 659-662. DOI:10.3969/j.issn.1000-0135.2000.06.019 |

| [17] |

朱丽波. 从科学计量学角度看近十年中国科技合作态势[J]. 情报杂志, 2015(1): 116-121. DOI:10.3969/j.issn.1002-1965.2015.01.023 |

| [18] |

余新丽, 赵文华, 杨颉. 我国研究型大学国际合作论文的现状与趋势分析——以上海交通大学为例[J]. 中国高教研究, 2012(8): 30-34. |

| [19] |

余新丽. 研究型大学国际合作论文的现状与趋势分析[J]. 复旦教育论坛, 2014, 12(1): 49-55. DOI:10.3969/j.issn.1672-0059.2014.01.009 |

| [20] |

浦墨, 袁军鹏, 岳晓旭, 等. 国际合作科学计量研究的国际现状综述[J]. 科学学与科学技术管理, 2015(6): 56-68. |

| [21] |

任全娥. 2016年国外学术评价研究——基于文献计量学视角[J]. 国外社会科学, 2017(2): 135-142. |

| [22] |

张兴敏, 周治平. 利用国际科研合作开辟人才培养之路[J]. 高等教育研究, 1993(1): 71-74. |

| [23] |

任露泉, 李建桥, 韩志武. 通过国际合作促进素质教育与人才培养的实践[J]. 华中农业大学学报, 2005(s1): 127-131. |

| [24] |

张蕊. 国际交流合作背景下高校科研与人才培养模式改革[J]. 中国高校科技, 2018, 358(6): 43-45. |

| [25] |

Tamrat W, Teferra D. Internationalization of ethiopian higher education institutions:manifestations of a Nascent System[J]. Journal of Studies in International Education, 2018, 22(5): 434-453. DOI:10.1177/1028315318786425 |

| [26] |

张洪.大学教育国际化办学的综合效益评价研究[D].北京: 华北电力大学, 2012. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10079-1013152620.htm

|

| [27] |

陈宝生. 坚持以本为本推进四个回归建设中国特色、世界水平的一流本科教育[J]. 上海教育, 2018(19): 1. |

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21