2018年,历史清宫题材网剧《延禧攻略》在各种悬疑、偶像、奇幻剧的激烈竞逐中杀出重围,傲视整个暑期档,赢得了年轻群体的最大关注与讨论。对于以其为代表的爽文化,一方面,我们需要走出惯常的“凡是诉诸于欲望与感官刺激”的剧作都是应当受批判的思维方式,看到其存在的社会合理性;另一方面,也需要对其存在的不合理处进行审视,尤其对在受众更为年轻化的爽文化中所呈现的女主的自我建构维度进行观照。可以说,相比以往大批网播剧依靠资本运作与娱乐产业建构的“虚幻”去引导青年人欲望的满足,《延禧攻略》有过之而无不及。作为一种以“怒怼”“开挂升级”为叙事模式以及商业运作的爽文化,虽然与“纯文”有别,但是爽文化所表现的虚拟镜像中“自我的呈现与建构”应与现实中的自我处于一种相互建构的关系之中。《延禧攻略》所呈现的虚拟镜像中的自我表达,确实能够缓解现实自我的心理焦虑,但其更多地承载了现代青年群体尤其是女性的自我情感表达与重塑女性角色的想象,却没有输出一种对于现代自我在与家庭、群体和社会的互动中如何寻求主体性建构的启示,其所表现出的较为“年轻化的叙述”潜藏着一种引导现实中的自我主体膨胀的危机。

1 作为爽文化现象的《延禧攻略》相比于正以往的《宫》系列以及《笑傲江湖》《神雕侠侣》等经典重拍系列所陷入的热度和口碑相背离现象,《延禧攻略》自上线后播放量不断飙升、好评如潮,且引发了观剧之外众多狂欢景象,称得上是2018年国产电视圈的第一“爆”。单就创作而言,在《延禧攻略》中,于正“打怪升级,炮制雷剧”的功力并没有减弱,剧本的切割处理,游戏式的闯关升级模式,唯美、速配的“标配元素”、传统复仇母题的运用等依然在。该剧最大的赢点除了戏景的精致外,还在于其对于“爽文”这一网络文类极致性的视觉化展示,剧作“几乎套用了网络爽文最常见的要点和套路。即一个小人物,在等级森严的社会中,从被打压的阶层,经过种种意外和奇遇(这些奇遇般的好运被称为金手指),最后品尝成功的愉悦” [1]。与以往宫斗剧相比,《延禧攻略》呈现出了以“怼”表达形象冲击的效果,也以此强化了表达情感冲击的效果,并借由网络达成了一种集体交互的狂欢景观。

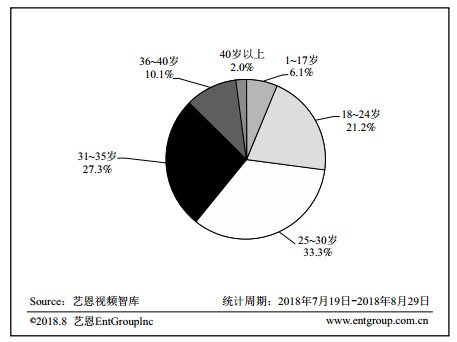

每一种文化热的背后其实都隐藏着一种身份政治。正如青年群体中流行的“嘻哈文化”热,其本身内含了亚文化对主流文化的抵抗,“嘻哈最大的文化政治意义在于为经验贫乏时代的青年提供了表达经验的热情和手段” [2]。那么,爽文化的主体受众是谁?其所输出的是何种文化意义?国内首家娱乐产业研究机构艺恩咨询对于《延禧攻略》观众年龄分布进行了统计(图 1)。从图 1可以看出,该剧受众中的82%为女性,且有不少是“九千岁” ①,这说明《延禧攻略》接受群体更趋于一种低龄化,尤其是青年女性群体,其在交往实践中常表现为一种游离分散的去中心化的后现代特质,在与角色的互动中暗含了自我对角色的期待意义。《中国青年报》对2008名受访者进行了《你怎么看待“爽文化”》的社会调查。这一受访群体主要是青年群体,其中针对为什么“爽文化”受欢迎这一问题,“61.0%的受访者归因于相关作品能给人以代入感,在让人享受主角光环的同时能获得快感;51.3%的受访者归因于平时生活太过压抑,一些影视剧、小说等能满足当代年轻人内心的‘怼劲儿’;48.6%的受访者认为,由于安全感在现实生活中的缺乏,渴望‘金手指’;25.7%的受访者认为有些事情在现实世界中不可能实现” [3]。

|

| 图1 《延禧攻略》观众年龄分布情况图 |

① “九千岁”是90后和00后的合称,他们往往能缔造大IP现象,带来更高的收视率,这导致目前很多影视作品会迎合这类群体的喜好,略带贬义。

处于社会转型期,“当代青年群体在积极向上的主导心态之下,同时伴随着一定的无助感和焦虑感” [4]。尤其是对于当下快节奏生活中的90后年轻女性来说,现实中的内在压力以及心灵呈现出的空虚感等使她们自感无助与渺小,在孤立、封闭自我的同时也防止他人闯入;她们渴望寻求一种以自我内在精神世界为主要对象,且能以叛逆精神颠覆现实中带有权威性话语体系的一种新的话语体系,而魏璎珞这一形象所体现的“爽”性质的话语模式的出现符合她们对周遭文化尤其是职场文化中自我的想象。爽文化正是她们在利用多元媒体进行互动、反馈和参与的过程中所形成的一种群体性表达的重要文化景观。这更加明示了《延禧攻略》所营造的虚拟超现实世界是与人本质的欲望与内心渴求密切相关的,能够把自我从身体所在的真实中释放出来,“……虚拟空间也成为了投射我们内心恐惧,对乌托邦向往,试图避免伤痛、逃离困境的愿望,表达主体性概念与身体关系的一面镜子或者是屏幕” [5]。从人格理论角度来看,《延禧攻略》使观众呈现的自我往往表现为本我与自我的混合体。这里的本我不仅仅是指无意识的、原始的心理,还包括自我对现实的要求、将压抑自我释放出来并对社会规范进行挑战。观众作为观看主体在对《延禧攻略》这一剧作客体凝视的过程中重新确认自我。“‘凝视’不仅是主体对物或他者的看,而且也是作欲望对象的他者对主体的注视,是主体在‘异形’之他者的凝视中的一种定位” [6]。受众在观看景观时往往返诸于自身表达的自我景观化,具体来说,《延禧攻略》中爽文化的体现者“魏璎珞”是作为镜像虚拟中的自我呈现的,她能将现实中自我与周边的关系所设置的“关系自我”转化为一种平等的甚至是高高在上的审判者,是作为一种对现实自我的一种补偿性意义的角色存在的。尤其是对于自我呈现囿于种种现实限制与束缚中而未能把内心建构的自我表现出来的年轻女性群体来说,魏璎珞更具有补偿性的价值与意义。因此,《延禧攻略》剧作反白莲花式地以“怼”“开挂”为特征的女主人设在游戏化的建构主人公行为和台词中不停歇地刺激爽快着观众。现代女性在大女主高频次、强音频、大密度的言语输出功率,毫无延宕的“打怪升级的”复仇模式,以及凭借努力而获得的世俗化的权位,满足了年轻女性解构权威以及疏导、建构自我的想象,甚至于《步步惊心》中穿越到古代的具有“假小子”性格的少女“若曦”,《甄嬛传》中追求纯洁、平等而自由爱情的甄嬛以及《扶摇》中穿越五洲大陆,不屈服权势、自力更生的扶摇都不如魏璎珞能够大快人心。作为爽文化现象呈现的《延禧攻略》带给现实中的人的心理体验,不是一种理性审美与意义的获得,更像是为现实中的人筑就的一个心理家园,使自我中的非理性的因子得以张扬。相比以往剧中大女主的“秀”,魏璎珞更加“真”,一句“我也不是来交朋友的”比以往的“退一步海阔天空”的白莲花更加得人心。

2 虚拟镜像中自我建构的限度《延禧攻略》早期放出中英文片花时,于正便打出了宣传的编码,称此剧聚焦于对中国非物质文化遗产、传统风俗艺术、典礼文化精准的考究与展现,实际上是打着历史还原、文化传承的幌子,屏蔽了人们对于剧作所应有的实质性的关注。一切剧作的美工设计,不管何等精美也只是一种锦上添花的效果,其质量衡量的关键在于剧作中灵魂人物的自我是如何呈现与建构的,以及在这种虚拟镜像中呈现的自我与现实自我互动中,是否能够给予现实中的自我主体建构有所启示。

自我建构是一个人自我认知和身份的获得。这个概念由马库斯提出,他认为:个体会把自我放在哪种参考体系中体认的倾向,是选择将自我看作与他人相分离的独立实体还是将自我置于社会关系网络的一部分。在《延禧攻略》中,复仇之路上的魏璎珞体现出了一种个体自我的认知,她本身在入宫时即明确了自己与其他宫女的不同,一句“我入宫也不是为了交朋友”便明确了她对于自我独特性的体认,包含着自身的利益动机即为姐姐复仇,其身上表现出了作为现代人身上所具有的自我意识,相比其他人,她身上祛除了一种程式化的人格。在复仇之路中,魏璎珞所体现的主观需求(即“我想如何”“我要如何”等)不断排斥客观内容,这种自我的主观需要始终成为其社会交往的动机,从而使环境的限制性减弱。乃至于在与宫女的交往中受到欺辱时,她能够予以有力地反击;为了给姐姐复仇,在与傅恒的交往中,她敢于设计他并舍弃爱情;为了给皇后复仇,她可以违背与义兄的誓言,敢于戏弄皇上。与那些被爱情神话与权谋竞争所控制的后宫女性们相比,被复仇欲望充斥的魏璎珞在整个的社会交往中,其一切所作所为使她更像一个为自身利益筹谋的利己主义者,不仅设计杀死了与姐姐之死有关的裕太妃、和亲王,而且又一路铲除杀害皇后的凶手纯妃、尔晴等人。在剧情中,魏璎珞多次顶撞权贵,作为女性的她没有臣服于男权,如其他妃子一样甘心情愿地以皇上为中心。不过在整个剧作的呈现中,魏璎珞在社会关系网络中自我构建的物质基础又显得极其薄弱。可以看到,《延禧攻略》中的魏璎珞这一极具现代性的主体直接被植入了古代生活场域,但是又悬置了人物所应该具有的现实环境,人物与周围的环境关系处理得过于简单化:所有的男女人物都要为大女主开道,而大女主既能获得皇上的青睐,并且全程还有高富帅暗中保驾护航。过分的戏剧化恰恰造成了情节的违和,相较于《金枝欲孽》《甄嬛传》等剧作,《延禧攻略》中人物塑造的功能性大于角色本身的功能,魏璎珞这一自我主体构建缺乏现实的牵引力。

同时,强烈的复仇欲望恰恰限制了魏璎珞自身的发展。复仇作为她的动机与立意,当被发动起来时,形成了“我要”,其实潜在地蕴涵了“我是什么人”“我应该做什么”的前提,由此,魏璎珞把自我定位在一个复仇女的角色认知上。剧中女主魏璎珞在多遍重复“我要复仇”以及“我要强大”的话语中,使她的这种自我彰显为一种欲望性的自我。这意味着她的由复仇这一欲望主导的人生,是以他者为实现目的的人生,缺乏审视自我与提升自我的功能。同时,该剧在为她的这种自我意识赋予一种现代自我的表达之时,忘记了在个体化情境下情感表达与主体性建构其实是一体两面的,魏璎珞身上更多承载的是现代女性群体自我情感表达与重塑女性角色的想象,没有输出一种对于现代自我在与家庭、群体和社会的互动中如何寻求主体性建构的启示。在此意义上,可以说《延禧攻略》对于现实中人的自我主体建构的意义是狭隘的,魏璎珞所投射的自我意识更多指向的是一种“私下的自我意识”。通常,自我意识往往呈现为两种指向:“一种是指向社会的‘公开的自我意识’,它关心的是一个人如何将自我投射于社会世界之中,以及感知如何被别人评价、继而被他人视为社交对象的过程;另一种是指向自我的‘私下的自我意识’,它关心的是自我的私人层面,如自己的身体、感受、信念、心情以及自己的感官状态” [7]。由是,《延禧攻略》更大程度上使受众呈现出一种“更低的、公开的自我意识(low public awareness)和更高的、私下的自我意识(high private awareness)” [8],这容易使青年观众更为关注感觉、情绪、愿望中的自我,但是对于社会维度的自我(包括对社会角色承担以及与他人交往互动中的自我)则是忽视的。

3 年轻化的现代叙述与自我主体膨胀的危机概而言之,《延禧攻略》这种以大女主为主题的剧作在一定程度上反映了特定青年群体的时代感觉与时代问题,但是却欠缺自我反思的自觉以及对时代中人的精神内涵的更为深层的认知。《延禧攻略》所表现的现代自我言说是一种较为年轻化的现代叙述,蕴含着活力,但也会因其自身思想认知上的不成熟以及受众群体的年轻化引发一些危机:一方面,因其年轻,《延禧攻略》式现代叙述能够迎合新时代青年个体在具体生命情境中的精神状态与自由选择诉求;另一方面,但是也因为年轻,以及观剧过程本身所带来的视觉规训,使《延禧攻略》的自我言说容易造成一种自我主体观念膨胀的现实状况,它肯定了现代个体自我的价值诉求,却未能清醒认识和规避主体言说过程中的负面情绪与价值观披露所带来的影响。加之当下娱乐化、感官化、狂欢化媒介的要求,更容易使其所营造的虚幻的超现实世界、各种思想和价值观念平面化和肤浅化。这也可以说是目前大多网剧潜在的危机。2012年,《人民日报》发文对穿越剧《宫锁心玉》《步步惊心》《太平公主秘史》《后宫甄嬛传》等同类题材的接力进行批判,认为“这些后宫剧情节上漏洞百出,内容上将‘煽、色、腥’发挥到极致,充斥着争风吃醋、相互算计——人性中恶的一面被无限放大” [9]。目前网上发表的一些有关《延禧攻略》的短评,如《 < 延禧攻略>:“爽文化”是麻醉剂还是另类的反抗空间?》《要谨防“爽文化”成“丑文化”》《迷信“爽文化”不利于为人处世》等,也在警惕这种倾向,不过剖析度尚显不足。

当下时代是一个热忱于将世界之迷魅加以祛除的时代,在这样的时代背景下,对于青年来说,统一的世界观很难产生出来,他们所代表的个体或群体对自我主体的重视达到前所未有的程度。面对程式化的生活步调,虽然资讯与信息获取的渠道愈来愈多,但对这些讯息的体验与把握其实充满了虚幻色彩,生活与生命所具有的真实感被大大地削弱,快节奏生活所带来的压力感、空虚感,使年轻一代对于自我与他人都产生一种精神的疏离感。可以说,青年群体的自我意识既是自我封闭、又是自我陶醉的,感性情绪抒发过多而缺乏对现实问题的理性思考,容易醉心于情感层面的精心营构。尤其是对于年轻女性来说,女主自身的强大固然能够给她们带来一丝心理的安全感与满足感,但是这种治愈却类似于一种致幻剂,带给人一种自欺的假象,其危害更为本质地来说,其实是会对作为主体的人的情感自我进行无限地放大。情感自由、释放自我虽然是解放人性、建构主体自我所必经的关键阶段,但是如果一直未有理性自我的参与,最终只会带来自我的沉沦。就创作而言,“私小说”“身体写作”等又何曾没有使青年读者迷失于这种情感的自我中?

笔者不否认《延禧攻略》塑造的魏璎珞形象本身的现实意义,但这种形象的表达也在一定程度上屈服于影像利益的成分,在虚幻镜像的展现中现实的形象意义也不免被夸大。由此来说,复仇之路上的魏璎珞所表现出的个体自我的突出和过度追求,也会存在引发现代社会中自我利益至上现象的可能,致使接受主体的价值诉求在现代道德观念中出现新的问题。《延禧攻略》可以说这是一个建立在合理的人性基础之上的报恩故事,女主也是一个具有德性的人。在她的成长道路上,其价值观念的树立和知识体系的获得主要是由两个传统女性完成的:一个是姐姐,另一个是富察皇后,因此她始终对其感恩戴德,执念为其报仇。在面对皇上因继后的罪行对其进行惩罚之时,她请求皇上保留皇后封号的原因就是因为她曾经在危难时机受到过继后的救助。魏璎珞身上其实蕴含有中国传统的道德感与侠骨风,但是这种德性的力量成了编剧对于人性的兜底,也被大众聚焦点削弱了,受众更在意的是女主所表现的一种“为我”的价值理念。相比《甄嬛传》中的甄嬛将道德观念和价值体系重新还原为人与人之间真情实感的互动,乃至于在无奈与悲凉之中也对她的对手尚抱有一丝悲悯的情怀,最后才进行绝地反击的表现,当下的受众更为欣赏魏璎珞这种独来直往、对敌手少有宽容之心、睚眦必报的行为,更别提他们会对90年代《渴望》中所塑造的集中华传统美德于一身的刘慧芳式的白莲花人物产生集体认同的热忱。由是,当下大众所感兴趣的是敢于追求自我的人,实际上他们对于剧中皇后的喜爱,也并不只因她的温顺、善良的性格,更重要的源于她本身在强烈的自我追寻的渴求中所表现出的对于魏璎珞的价值认同。可以说,魏璎珞虽然身上融合着儒家家庭伦理、侠义精神、启蒙主义人权观念、市场经济竞争原则等多种来源的道德观念的个人主义精神,但最终被编剧、市场与受众合力剥落为一种“为我”的特质,这很容易导致受众出现自我主体膨胀的危机。

这种自我主体膨胀的危机其实也源于人们在观看影像过程中可能存在的“现代性主体的消解”。德波在《景观社会》中认为:“一、世界转化为形象,就是把人的主动的创造性活动转化为被动的行为;二、在景观社会中,视觉具有优先性和之上性,它压倒了其他观感,现代人完全成为了观者。” [10]他认为,一方面,影像可以借助媒介技术的海量制作与复制使受众群体的世界以一种形象呈现出来,作为受众这一群体会不自觉地受到影像中“他者”审美观的影响,在追求极致性体验的视觉快感中,现代性主体遭遇放逐;另一方面,作为应当具有主体性的接受者,对于影像视觉所内含的暴力与霸权则无力抵抗。其实,在享受爽文化所带来短暂性的身体兴奋后,青年受众需要回归于现实自我。一旦陷入影视中所存在的他者意识中,受众主体真我的自我意识则会面临丧失的风险,受众就会耽于剧情所带来的感官刺激而拒绝思考,由此造成自我主体成长危机。

4 在更大视阈中提升现代自我的表达《延禧攻略》的受众聚焦于现代社会的年轻群体,尤其是具有薄弱的归属感生存体验的青年女性,其所建构的魏璎珞这一主体形象虽然对现实自我具有一种补偿性意义,但是这种爽文性质的剧作还需要在更大视阈中提升对现代自我的表现力。这种现代自我不仅仅表现为输出一种具有现代特质的形象,更重要的是这种虚拟镜像中的自我能够与现实自我处于一种相互建构的关系之中,在提升普遍的人性的基础上,呈现为一种能够回归理性、超越自我的存在。实际上,在对古装网剧的打造中,应该关注如何利用传统文化的资源来创造符合时代需求的现代文化,不仅体现为对古代服饰、饮食等非遗文化的传承,还应提升剧中人物形象的塑造,在传统文化底蕴基础上构建出与现代生活的个体有着共通的精神体验。这对现代人构建精神自我有推动意义。无论文化以何种世俗的形式表现出来,其实都蕴含一种价值关怀。在这一点上,大众文学与纯文学应该是有共通性的。如著名网络作家猫腻认为,“爽文”与“情怀”并不冲突[11]。爽文化虽然需要依靠商业化的运作,但是与艺术性并不相悖,关键的是这些网剧的编创者要保持对文学作品艺术审美的坚守,能够对自我这个创作主体有正确的定位,可以借由故事与人设激励现代自我积极体验生命、正视生活与自我,而不能给人一种“越来越铺张的服化道和越来越精致的妆容,愈加偏斜地进行着刻板性叙事,不过是换着花样抽空了女性的独立主体价值”的感觉[12]。

年轻化的现代叙述是一个两面性的存在,危机是可以有意识地加以规避的。虽然多元的文化、多样的价值观为在公共生活漂移中的青年个体提供了丰富的精神资源,但是爽文叙述并不应该只是一种情绪性的怒怼式的表达,它本身也是需要不断反思的。一旦它不加反思超越了社会的界限,纯粹追逐感官刺激,就会面临被主流文化收编的后果。近两年,国家主管部门连续发文对文艺领域存在的价值扭曲、浮躁粗俗、娱乐至上、唯市场化等问题网络剧予以整顿并下架就是明证。总之,爽文化如何在保留自我社会心理疏导功能的基础上,更好地引导成长中的青年合理地规避现代性的负面影响,这才是它能够不断走向成熟的关键所在。

| [1] |

阿莫.透析《延禧攻略》: 为什么中国人这么想"爽"一回?[EB/OL]. (2018-08-20)[2018-08-29].http://culture.ifeng.com/a/20180820/59896706_0.shtml.

|

| [2] |

王嘉军. 《中国有嘻哈》与嘻哈的文化政治[J]. 文艺研究, 2018(6): 113-123. |

| [3] |

王品芝, 顾凌文.你怎么看待"爽文化"[N].中国青年报, 2018-09-06(7).

|

| [4] |

胡洁. 当代中国青年社会心态的变迁、现状与分析[J]. 中国青年研究, 2017(12): 85-115. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2017.12.013 |

| [5] |

Dina Gromala. Pain and subjectivity in virtual reality[M]//David Bell, Barbara M, Kennedy, ed. The Cybercultures Reader. London: Routledge, 2000: 601.

|

| [6] |

克里斯蒂安·麦茨, 吉尔·德勒兹.凝视的快感——电影文本的精神分析[M].吴琼, 译.北京: 中国人民大学出版社, 2005: 8.

|

| [7] |

马忠君. 网络环境中虚拟自我的呈现与建构[M]. 北京: 中国电影出版社, 2013: 32.

|

| [8] |

郑傲. 网络互动中的网民自我意识研究[M]. 成都: 电子科技大学出版社, 2013: 10.

|

| [9] |

王广林.荧屏宫斗何时休[N].人民日报, 2012-05-08(24).

|

| [10] |

居伊·德波.景观社会[M].王昭风, 译.南京: 南京大学出版社, 2006: 61.

|

| [11] |

邵燕君, 猫腻. 以"爽文"写"情怀"——专访著名网络文学作家猫腻[J]. 南方文坛, 2015(5): 92-97. |

| [12] |

杨俊蕾.类型化的宫斗剧, 降低了怎样的人格底线——从古装剧《延禧攻略》《如懿传》热播说开去[N].文汇报, 2018-8-29(10).

|

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21