图示构式与其组构成分之间的互动一直是构式语法研究的核心问题之一,尤其是动词与构式的互动。当今语言学理论在处理构式与动词的互动关系时,通常遵循两种路径:一是生成语法框架内自下而上的投射观[1-2];二是认知语言学框架内自上而下的构式观[3-6]。随之而来的问题则是:当构式整体与其组构成分在语义上存在冲突或不匹配时,二者应如何分工协作?例如,不及物动词sneeze用于致使移动构式“Pat sneezed the napkin off the table”时,构式语法学家普遍认为是致使移动构式压制动词sneeze使其与构式整体语义相符合,即“构式压制” [7-8]。王寅通过分析不同语言现象指出,构式压制无法彰显构式组构成分在压制现象中的地位,由此提出“词汇压制” [9-10]。同时,认知语言学家认为语言能力是人类的普遍认知能力,不存在专门用于处理语言的心理机制[11-12]。那么,“压制”作为化解构式与组构成分间语义冲突的机制如何与上述认知假设相统一?除解决构式与组构成分的语义冲突外,“压制”能否推动二者的协作?然而,目前学界鲜有对上述两个问题的系统论述。为此,笔者拟通过剖析构式语法中压制、承继的内涵、局限及关联,从构式与其组构成分的互动视角去构建图示构式生成过程中的压制和承继的合力机制,并以汉语羡余否定构式“好不X”为例,验证构式压制和承继的合力机制在构式生成过程中的现实性和阐释力。

1 构式压制和承继的内涵及其局限 1.1 构式压制的内涵及其局限构式压制通常被看作是构式与其组构成分发生语义冲突的一种有效解决手段,即构式迫使组构成分做出语义调整并使之与构式整体语义特征保持一致[10]。Goldberg认为,构式压制指“当构式整体需要某一含义进入,但这一含义却无法从其个别组构成分中编码获得,压制则是唯一可能路径[3]”,即构式整体强迫某组构成分拥有不同于构式本身但与其相关联的含义,同时整个构式符合语法规则。可见,Goldberg构式压制观是单向的,同时她集中关注动词与论元构式间的互动,强调构式整体在其生成过程中占据主导性角色,有能力迫使其组构成分改变语义进入构式。简单来说,构式压制经历了从构式义到组构成分义(或称词项义)的过程。不过,由于构式组构成分有时也能够赢得构式义或至少影响构式压制的发生,有学者指出构式压制不是单向的,压制现象同样经历了从组构成分义到构式义的过程[13-14],即词汇压制。

例1:She kicked it under the table[13].

例2:She picked up the napkin under the table.

例1中,动词kick具备两个参与角色,起点是踢球者,终点是被踢者。根据构式压制本质,在致使移动构式中,介词短语under the table被构式整体压制由此具有方向性。但如果将pick up和under the table插入例2中,under the table却不具有方向性含义,例2中被移动物体到达的终点是某人捡起来,然而起点并不明确。而介词短语under the table在例1这一致使移动构式中则更有可能被概念化作为动作起点。在例2中,under the table可以被解读为napkin(纸巾)所在位置和picking up(捡起)事件的开端,此时under the table无法被概念化为一个被移动事物方向化的终点。通过对比上述例句可以看出,为了令under the table被构式压制获得方向性意义,必须考虑动词义。鉴于构式与其组构成分的结合能够引起语义压制,研究构式与其被压制组构成分的冲突和组构成分间的冲突实属必要。除此之外,构式压制囿于解决语义冲突,这与构式本身多维度本质并不吻合。构式整体如何与其组构成分进行互动,并随之解决二者间的冲突,尚不可知。

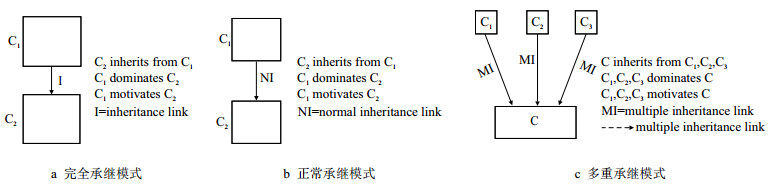

1.2 构式承继的内涵及其局限构式承继源于计算机科学,是指一种代表概括数据结构的方式,后来被证明可以用于编程和知识表征系统。由于“构式不是一个非结构化的集合,而是语言系统的概括” [3],因此构式承继能够用来描述对话构式表征系统。如此,在构式网络中,底层构式能够部分或完全承继上层构式语言特征。通过承继机制,构式网络能够呈现出某一构式与其组构成分或相关构式间的异同。目前为止,构式承继有三种基本类型:完全承继(complete mode of inheritance)、正常承继(normal mode of inheritance)、多重承继(multiple mode of inheritance)。

(1)完全承继指在构式网络中,构式所有特征全部由上层构式主导,同一层构式或组构成分间不存在语义冲突。如图 1a所示,C1表示上层主导构式,C2表示底层被主导构式,I表示承继连接,单向箭头表示C1通过全或无范畴关系主导C2。完全承继作为全或无范畴化的理论基础,是一种理想承继模式,所以无法有力阐释语言在现实中的使用问题。

|

| 图1 构式承继的三种基本类型 |

(2)正常承继也被称作缺省承继(default mode of inheritance)或部分承继(partial mode of inheritance),是一种表达部分概括范畴化的方式。Lakoff在解读there-构式时,称这种方式为“过度承继(inheritance with overrides)”。此时,上层构式与底层构式间关系融洽,底层构式特征通过上层构式承继而来。如图 1b所示,NI表示正常承继连接,单向箭头表示C2承继了部分C1的语言特征,C1总是能够决定C2选择承继上层构式的那些特征。在此模式中,主导构式C1有可能被C2阻碍或削弱。正常承继模式仅能够厘清上层单一构式与底层单一构式间的关联。

(3)多重承继由Goldberg[3]提出,基于Fahlman的“真实复制(real copying)”,Goldberg提出多重承继模式,即被主导构式特征与主导构式特征完全共享,被主导构式被完全指定,但其从主导构式继承的部分特征是多余的。由此可知,多重承继能够揭示“一些构式似乎能够抵制自然而然被单一范畴化” [3]。如图 1c所示,MI表示构式C与构式C1 C2 C3之间存在多重承继连接。与正常承继模式相似,每个单向箭头表明底层构式C部分承继上层构式C1 C2 C3等语言特征;相反,C1 C2 C3共同主导和决定C能够承继哪些特征。相较于正常承继,C与C1 C2 C3特征之间存在冲突,这些冲突能够在特殊构式中得到解决。然而,多重承继模式中尚未明确规定上层构式与底层构式间的冲突到底如何解决,同时也没有明确解释上层多个构式间的关联。Goldberg[3]还认为多重承继是通过共同特征定义的静态连接。如此一来,一旦上层构式间存在除语义外的其他冲突,如句法冲突、语用冲突等,又该如何解决呢?

2 互动视角下构式压制与承继的合力机制构式语法中的压制观主要是围绕构式和组构成分展开,但究竟构式压制能否独立完成?同时,根据构式多重承继模式,构式与其组构成分间一定存在互动关系,由此反窥构式单向压制观无法解决构式与其组构成分间的冲突。不仅如此,如按Goldberg[3]所述,多重承继模式“不是一个在线过程而是一种静态关联”,那么此静态过程如何推动底层构式生成?其中的选择和筛选如何实现?因此,笔者用互动压制来彰显构式生成基于构式与其组构成分的互动提出“多重承继动态假设”以解释底层构式如何承继上层构式的不同语言特征,最后构建“压制承继合力机制”显化构式网络中压制与承继的辩证统一关系。

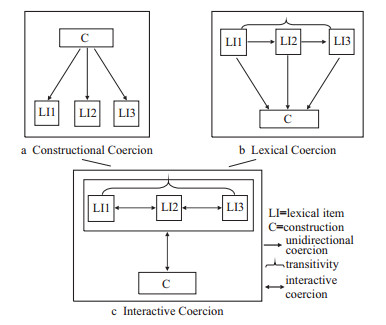

2.1 互动压制在构式语法中,当构式中存在冲突或不匹配时,压制从构式整体到其组构成分是构式压制;相反,压制从组构成分到构式整体或从某一组构成分到另一组构成分是词汇压制。构式压制和词汇压制在构式形成过程中如何分工协作?此问题的解答关键取决于构式整体与其组构成分(词项)之间的关系。正如Goldberg & Jackendoff [16]所述,决定论元构式的因素取决于构式整体与动词的组合,句义形成源于图示构式和其组构成分。换言之,构式与其组构成分动态互动,二者共同决定构式特征。同时,压制的互动内涵揭示了构式的非组合特征。具体而言,图 2描绘了构式C(construction)与其组构成分(即词项)LI(lexical item)间的互动压制,双向实线箭头表示互动压制连接,横向大括号表示各组构成分间具有传递性(transitivity),同时组构成分与构式间存在互动压制。在图 2a中,如果构式整体与其组构成分间存在冲突,构式整体总是允准与其存在冲突的组构成分进入其中,即构式压制;在图 2b中,如果构式整体与其组构成分或构式组构成分间存在冲突,构式某一组构成分能够允准构式整体或其他成分进入,即词汇压制。最终,基于构式与其组构成分间的互动关系,如图 2c所示,构式压制和词汇压制进行互动,构式C生成过程中的冲突得到解决。

|

| 图2 构式压制与词汇压制的互动 |

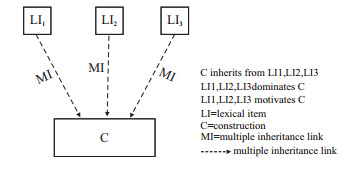

虽然,互动压制可以用于解决构式与其组构成分间不同类型的冲突,那么又是谁来推动二者相似特征的融合呢?毋庸置疑,多重承继模式描述了构式承继其组构成分不同语言特征这一事实。多重承继模式的动态假设能够合理揭示底层构式如何承继上层构式特征,以及构式生成过程中如何进行选择、筛选等。如图 3所示,构式与其组构成分间存在多重动态承继连接,单向虚线箭头表示构式C能够部分承继其组构成分LI1 LI2 LI3等语言特征;相反,LI1 LI2 LI3共同主导、选择、筛选构式C应该承继或存储哪些特征。

|

| 图3 多重动态承继模式 |

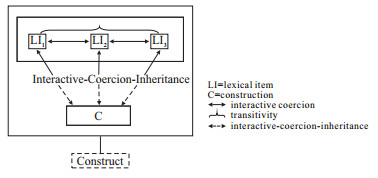

基于构式与其组构成分间的互动关系,在构式形成过程中互动压制能够解决二者间不同类型的冲突,多重动态承继能够促进二者间不同类型的融合。可见,在构式网络中,压制与承继之间存在辩证关系。一方面,由于构式与其组构成分间既存在冲突也存在融合,二者是互补的;另一方面,二者间存在因果关系,压制是因,承继是果。所以,互动压制承继合力机制ICIIM(I nteractive-Coercion Inheritance Integrated Model)作为一种认知机制能够揭示构式生成过程,显化压制与承继的分工协作。

由图 4可知,横向上,双向实线箭头表示互动压制(interactive coercion),其能够解决构式组构成分间不同类型的冲突或不匹配;纵向上,双向“实线+虚线”箭头表示互动压制承继(interactive-coercioninheritance),一方面用于解决构式与其组构成分间不同类型的冲突,另一方面用于推动构式与其组构成分间不同类型的融合;最终,根据图示实例-分类范畴,在实际语言使用中,语言使用者将会基于图示构式C创造出一系列构体(construct)。ICIIM搭建了人类认知加工过程,在这一过程中,构式被认为是语言使用者通过不同认知能力表达其意图的载体,其认知能力体现为概念化、范畴化、选择、凸显、压承继等。因此,压制和承继不仅能够深入洞悉构式语法分析,也能实现构式语法中“构式一以贯之”的终极目标[4]。同时,ICIIM扩展了构式语法中压制和承继的内涵,弥补了构式压制观和承继观的局限,显化了压制和承继的关联。

|

| 图4 互动压制承继模型 |

为了进一步研究构式语法中压制与承继的合力机制,笔者基于北京大学中国语言学研究中心语料库(CCL)建立封闭语料库。首先,搜集粗语料。通过CCL现代语料库和古代汉语语料库,设定语段“好不”作为检索项,得到11 749条包含“好不”的粗语料,其中古汉语2 910条,现代汉语8 839条。其次,制定语料筛选规则。规则一:当组构成分“不”移出羡余否定构式“好不X”时,构式肯定语义真值没有变化,如若将“不”从“好不自如”“好不晓事”“好不知趣”“好不容易”等中移出,这些看似符合羡余否定构式“好不X”句法特征的构体语义从否定变为了肯定,上述例子被筛除。规则二:羡余否定构式“好不X”中的组构成分“好”和“不”互不分离,如包含“好不到哪里”“好不好”“最好不要”等条目被筛除。规则三:羡余否定构式“好不X”无语义歧义,如“好不自在”“好不痛快”“好不高兴”等在不同具体认知语境中具有不同语义真值,上述例子被筛除。由此,建立起符合规则的羡余否定构式“好不X”封闭语料库,共有2 045条有效语料,包含1 431条古汉语语料和614条现代汉语语料。

3.1 现代汉语羡余否定构式“好不X”的句法分析显而易见,羡余否定构式“好不X”包含三项组构成分,即“好”“不”“X”。根据笔者建立的封闭语料库,此构式的句法分布如表 1。

| 表1 汉语羡余否定构式“好不X”的句法分布特征 |

从表 1可以看出,在句法特征上,汉语羡余否定构式“好不X”句法功能和句法位置均非常丰富。一方面,封闭语料库中有914条语料中的羡余否定构式“好不X”在小句中可以充当谓语、补语、定语和状语等不同句法功能,其中充当谓语的比例高达26.99%。当羡余否定构式“好不X”在小句中充当补语时,其通常用于描述紧跟其后的成分,如该构式作为动词补语时,主要用于修饰紧跟其后的名词。有时,此构式也可在小句中充当状语或定语,但所占比例较小。另一方面,1 131条语料中的羡余否定构式“好不X”能够作为小句位于句首、句中、句尾,或独立成句,其中位于句尾所占比例为42.84%,主要用于评价、陈述或进一步解释句中某事件。此外,羡余否定构式“好不X”也可位于两小句之间,用于评价、陈述或起到承前启后的作用。另外,还有很少一部分羡余否定构式“好不X”可单独成句,用于传达语言使用者对于某事件的主观态度;或位于句首,发挥启下的作用。

3.2 汉语羡余否定构式“好不X”的语义描写Boas[17]和Iwata[6]等学者认为,构式语法中对组构成分的语义分析对于探究构式本身来说至关重要[3]。所以,羡余否定构式“好不X”在具有肯定语义真值的基础上,由于“构式具有不同但又相关的含义”,组构成分“X”作为开放性词项主要承担该构式的延伸义。基于语料库统计,羡余否定构式“好不X”中“X”可充当三类角色:形容词或形容词短语(AP),动词或动词短语(VP),名词或名词短语(NP),具体如表 2所示。

| 表2 汉语羡余否定构式“好不X”的语义分布 |

从表 2中可以发现,首先,在封闭语料库中,汉语羡余否定构式“好不X”中“X”主要由AP承担,占比高达84.74%,其中54.57%的羡余否定构式“好不X”通常反映开心快乐的心理事件或用于描述生动热闹场景,如“好不欢喜”“好不热闹”,30.17%表示贬损义或消极心理,如“好不眼热”“好不伤心”。其次,当VP承担羡余否定构式“好不X”中“X”时,从语义视角出发,VP可分为心理VP或物理VP,心理VP可进一步分为静态心理、动态心理、使动心理。静态心理VP用于表达人类内部心理,如“感动”“纳闷”等;动态心理主要反映语言使用者现实情感或情绪,如“生气”“喜欢”等;使动心理指隐性或显性致使关系。再次,当NP承担羡余否定构式“好不X”中“X”时,通常是抽象名词或名词短语,用于表达语言使用者的情感、评价或对某事件的描述,如“兴头”“兴致”“疑虑”“声势”等。因此,总体来说,汉语羡余否定构式“好不X”中心义是肯定义,其引申义随着开放性组构成分“X”的语义变化而变化。

3.3 汉语羡余否定构式“好不X”的语用描写“构式产生都是基于具体的现实生活环境,其意义不可能脱离语境” [18],即同一构式在不同语境中意义不同。Birsard构式分析是语法理论与语用的自然融合[19]。构式语用特征分析主要用来解读构式如何从语言使用中被抽象地概括出来。基于上述句法和语义特征,羡余否定构式“好不X”可被看作是一个包含语用假设“不只是X”的“主观强调构式”,其具有以下语用特征。

(1)该构式包含“不只是X”的语用假设。由羡余否定构式“好不X”语义特征中构式引申义与其组构成分“X”间的紧密关联可知,该构式语用义蕴涵组构成分“X”的语用真值。事实上,“不只是X”这一语用假设存在于羡余否定构式“好不X”中并且总是出现在“是X”的语境假设中。

例3:胡鸿道:“不敢瞒老爷说,当日大爷娶那女子,即是小人在里头做事的,所以备知端的。大爷遣他出去之时,元是有娠。后来老爷离任得四十多日,即产下一个公子了。”

景先道:“而今见在那里?”

胡鸿道:“这个公子,生得好不清秀伶俐,极会读书,而今在娘身边,母子相守,在那里过日。”

在例3中,语言使用者“胡鸿”使用羡余否定构式“好不X”描述那位“公子”长得清秀伶俐,尽管此构式包含否定标记词“不”,看似削弱了组构成分“好”的强调程度,但“好”与“不”的结合进一步强调了“公子”的外貌特征和品质。

(2)该构式具有强烈感叹和强调语气。羡余否定构式“好不X”在句法上常常被用于句末或独自成句,且后边总是带有感叹号,用于反映言者想要识别、认识或强调某事件的意愿,如“你看这庙上好不多哩!”“嘴上好不疼呀!”等。

(3)该构式蕴涵强烈的语言主观性。在汉语中,“好”作为副词能够强调或修饰某事件,当修饰AP、VP和NP时,可以与“很”替换。组构成分“不”也可以放在构式“很X”中形成“不很X”,如“不很热闹”。然而,在实际语言使用中,“不好热闹”却无从而见。“好”与“很”的最大差异在于表达的主观性程度,所以相较而言,“好不X”反映言者的强主观性。

例4:街上很热闹,买卖家都点上灯了,饭铺里刀杓乱响,街上来来往往的净是队伍,有的军装,有的便衣,有的便衣军帽,盒子枪都张着嘴儿,到处是抗日的布告、标语和唱歌的声音。

例5:无数活动在进行中,孩子们追逐游戏,小贩摆卖,主妇们交换意见,好热闹的风景。

例6:今日大唐仍建都于长安,这新丰总是关内之地,市井稠密,好不热闹!

例4中,构式“很热闹”描绘街上的繁闹景象,接下来的句子进一步描绘街上的情境,主观性并不强。例5中,构式“好热闹”用于描绘后边的名词“风景”,略带主观性。例6中,构式“好不热闹”用于评论“新丰”这一地方,并以感叹号结尾,这一评价带有强烈的主观色彩。

4 互动视角下构式压制和传承合力机制的解释力基于构式与其组构成分互动的互动压制传承合力机制实际上在一定程度上能够激活尚未被关注的构式特征,探测构式组构成分的适应能力,从而拓展构式自身既有能力的应用空间。下面笔者将把汉语羡余否定构式“好不X”的句法、语义、语用等构式特征导入互动压制传承合力机制,以验证其有效性和解释力。

4.1 羡余否定构式“好不AP”认知机制——以“好不欢喜”为例例7:龙香道:“他说原要设法与姐姐一面,说个衷曲,死也瞑目!就眼泪流下来。我见他说得至诚,方与他说明白了这些话。他好不欢喜!”

素梅道:“他却不知我为他如此立志,只说我轻易许了人家,道我没信行的了,怎么好?”

在例7中,横向上,三个组构成分间存在多重冲突。首先,在语义上,因为“好”表示肯定义而“不”表示否定义,“好”与“不”间存在语义冲突,“好”压制“不”舍弃其否定语义,“好”的强调程度高于“不”的否定程度。同时,在句法上,“好”与“不”存在冲突。程度副词应与程度副词连用,由此“不”被压制产生新为词性,即程度副词,与“好”在构式中并存。其次,组构成分“不”与“X”间存在句法冲突。“不”作为程度副词能够修饰形容词或形容词短语、动词或动词短语。根据认知语境及言者表达意图,此时压制了“X”由形容词来承担,用于描述此人的愉快心情。再次,组构成分“好”与“X”间存在语用冲突。为了描述这位男子得知“素梅”对他有情之后的幸福和愉悦之情,带有积极语义的形容词“欢喜”被允准进入构式,而带有消极否定语义的形容词则被筛除。

纵向上,“好不欢喜”与其组构成分存在互动压制承继联接。首先,尽管“好”从古至今具备多种词性,其可作名词、形容词、副词和动词,但言者“龙香”使用“好不欢喜”旨在强调那位男子的喜悦开心之情,所以羡余否定构式“好不欢喜”压制“好”作为程度副词,用来强调形容词“欢喜”的程度之深。同时,“好不欢喜”承继组构成分“好”的强主观性。其次,句法形式上,“不”压制“好不欢喜”将其保留。相反,“好不欢喜”压制“不”舍弃其否定义,但承继其低程度特征。再次,“好不欢喜”承继“欢喜”的语义。最终,“好不欢喜”的出现经历了基于ICIIM的认知过程。

4.2 羡余否定构式“好不VP”认知机制——以“好不生气”为例例8:那些家将好像木偶一般,谁也不敢出来承认。梁冀好不生气,正要发作,猛听得一声狂笑,屏风左边转出一个人来,满脸虬髯,浓眉大眼,紫衣找扎,大踏步走到梁冀的面前,躬身说道:“不才愿去。”

根据ICIIM,构体“好不生气”的形成可从两方面进行认知解读。横向上,三个组构成分“好”“不”“生气”间存在诸多不匹配。首先,由于语义差异,“好”与“不”存在语义和句法上的不匹配,“好”压制迫使“不”舍弃其否定义。然而,在句法上,由于程度副词必须与程度副词共存,“好”与“不”组合在一起,即“好”压制“不”成为程度副词。其次,“不”与“X”之间存在冲突,“不”限制紧随其后的组构成分的词性。根据认知语境,“不”迫使“X”选择静态心理动词“生气”。除此之外,“好”与“X”间存在语用冲突。为了描述那些“家将”没有对“梁冀”做出回应,动态心理动词“生气”更加适用于反映“梁冀”当时的心理状态。

纵向上,“好不生气”与三个组构成分分别存在互动压制承继关联。首先,尽管“好”是具有多种词性,“好不生气”用于描述“梁冀”对“家将”们毫无回应的反应,因此“好不生气”压制“好”作为程度副词修饰表达心理状态的动词“生气”。同时,组构成分“好”刺激“好不生气”带有主观性。其次,组构成分“不”压制“好不生气”在形式上将其保留,“好不生气”压制“不”放弃其否定义并承继了“不”的低程度特征。再次,“好不生气”承继“生气”的语义特征。基于ICIIM,构体“好不生气”生成。

4.3 羡余否定构式“好不NP”认知机制——以“好不声势”为例例9:九月十六是陈公公母亲的寿日,陈公公新管了东厂,好不声势。来与陈太太做生日的如山似海。

横向上,构体“好不声势”三个组构成分间存在不同维度的冲突。首先,“好”与“不”存在语义和句法上的不匹配,前者表肯定语义而后者表达否定语义,二者语义上无法兼容。所以,“好”压制“不”放弃其否定语义。同时,由于句法上程度副词必须与程度副词连用,“好”在句法上与“不”存在不匹配。所以,此时“不”被压制成为程度副词,与程度副词“好”连用,即“好不”。其次,“不”与“声势”间存在句法不匹配。“不”作为程度副词限制其修饰项的词性基于认知语境,“不”压制“X”选择名词“声势”。再次,组构成分“声势”与“好不X”存在语用冲突。在这一认知语境中,“陈公公”被重新任命,具有很高的名誉和影响。为了描述“陈公公”此时的社会地位,抽象名词“声势”被允准进入。

纵向上,“好不声势”与其三个组构成分存在紧密关联。首先,由于“好”具有多词性特征,“好不声势”旨在描述“陈公公”重新被任命后的气派,因此“好不声势”压制“好”变为程度副词,修饰“声势”,组构成分“好”令整个构体具有强调语气。其次,“不”在句法上压制“好不声势”使其在形式上得到保留,“好不声势”承继“不”的弱程度性。再次,“好不声势”承继“声势”的语义特征。最终,“好不声势”在ICIIM这一认知过程中形成。

5 结语综上所述,笔者以构式与组构成分的互动为切入点,运用构式语法中构式压制和承继的内涵与关联,构建了构式压制和承继的合力机制,并通过分析汉语羡余否定构式“好不X”的构式特征,剖析了汉语这类特殊构式生成的认知机制;由此验证了合力机制的可行性和现实性。合力机制的构建显化了构式压制与词汇压制的紧密关系,说明图示构式生成的关键因素既有压制也有承继。不过,构式压制现象的出现既受到特定交际场景的制约,又受到既有特定语言系统的制约,所以构式压制和承继的合力机制的可能性和现实性关系还体现出语言系统的类型特征,还可以从该机制所产生的效应来考虑。对此,笔者尚未做出系统的本体探讨和归纳,有待来者就此进行深入地剖析和探索。

| [1] |

Chomsky N. Lectures on Government and Binding[M]. Foris: Dordrecht, 1981.

|

| [2] |

Levin B M. Rappaport Hovav. Argument Realization[J]. Cambridge:Cambridge University Press, 2005. |

| [3] |

Goldberg A E. Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1995.

|

| [4] |

Goldberg A E. Constructions at Work:The Nature of Generalization in Language[M]. Oxford: Oxford University Press, 2006.

|

| [5] |

Iwata S. The role of verb meaning in locative alternation[C]//In Mirjam Fried & Hans C. Boas(eds.). Grammatical Constructions. Armsterdam: John Benjamins, 2005.

|

| [6] |

Iwata S. Locative Alternation:A Lexical-constructional Approach[M]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2008.

|

| [7] |

Michaelis L. Type shifting in Construction Grammar:An integrated approach to aspectual coercion[J]. Cognitive Linguistics, 2004, 15(1): 1-67. |

| [8] |

Langacker R. Cognitive Grammar:A Basic Introduction[M]. Oxford: OUP, 2008.

|

| [9] |

王寅. 构式压制、词汇压制和惯性压制[J]. 外语与外语教学, 2009(12): 5-9. |

| [10] |

王寅. 构式压制和词汇压制的互动及其转喻机制——以英语语法体和动词体为例的分析[J]. 外语教学与研究(外国语文双月刊), 2013(5): 657-668. |

| [11] |

Langacker R W. 1987. Foundations of Cognitive Grammar Vol. Ⅰ: Theoretical Prerequisites[M]. Stanford: Stanford University Press.

|

| [12] |

Lakoff G, Johnson M. Philosophy in the Flesh:The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought[M]. New York: Basic Books, 1999.

|

| [13] |

Ziegelar D. A word of caution on coercion[J]. Journal of Pragmatics, 2007(39): 990-1028. |

| [14] |

Panther K-U, Thornburg L L. The role of conceptual metonymy in meaning construction[J]. Metaphorik De, 2004(6): 91-116. |

| [15] |

Fahlman S. NETL:A System for Representing and Using Real-World Knowledge[M]. Cambridge, Mass: MIT Press, 1979.

|

| [16] |

Goldberg A E, Jackendoff R. The English resultative as a family of constructions[J]. Language, 2004, 80(3): 532-568. DOI:10.1353/lan.2004.0129 |

| [17] |

Boas H C. A Constructional Approach to Resultatives[M]. Stanford: CSLI Publications, 2003.

|

| [18] |

张法春, 曹毅芳, 向平. 基于双向压制的"X就是任性"构式探析[J]. 西安外国语大学学报, 2017(4): 29-33. |

| [19] |

Brisard F, Östman J-O, Verschueren J. Grammar, Meaning and Pragmatics[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009.

|

2019, Vol. 21

2019, Vol. 21