我国宪法赋予检察机关国家法律监督机关的地位,行使法律监督之权。在理论界,却一直难以形成对我国检察机关的性质和检察机关法律监督权的性质与内容的统一认识,对此争论不休。当前,争论点主要集中在检察机关是行政机关、司法机关或两功能兼收并蓄或是法律监督机关,检察院的法律监督权与公诉权之间的关系如何[1]。

目前,由于国家监察体制改革的展开,检察机关内部的职务犯罪侦查职能已被转隶于国家监察委员会,检察机关所身处的人民代表大会制、一府两院制的政权组织形式已然变革,检察机关在宪法语境下的法律监督权势必面临重构。但是,立法者如果无法对检察机关法律监督权的性质与内容形成明确且相对一致的认识,则无法在遵循法治理念和诉讼规律的基础上进行科学构建。因此,厘清理论纷争的缘由,发现合理正当的理论基础,对检察机关法律监督权的重构具有指导意义。

1 我国检察机关职能与权力性质的偏离 1.1 理论渊源:一元分立的国家权力结构理论来源于对现实的认识,当学者对现实产生了不同的认识,其基于认识升华出的理论势必不同且难以调和。我国学者在认识检察机关时,有的学者是基于检察机关在宪制体系下的权力属性而展开的,有的学者是基于刑事诉讼法和检察院组织法赋予检察机关的权能而展开的。然而我国的立法者在进行制度设计时给予检察机关的权力定位和赋予检察机关的权能却不相匹配,这既导致了实践的困境,也导致了理论认知的巨大鸿沟。

由于历史原因,我国检察权力的构建思路基本来自于对苏联检察制度的模仿,我国检察制度的理论渊源是列宁的法律监督思想。列宁的法律监督思想主要包含如下几个方面:首先,社会主义国家的法治应当是统一的。其次,只有建立专门的法律监督机关才能维护法制统一。所谓专门的法律监督机关即检察机关,其职责是纠查违法现象,对抗地方影响,保障国家法制的统一。再次,检察权与行政权不为一体,检察机关独立行使职权。以此为基础,列宁主张以实行上命下从的集中领导体制来确保检察权的有效行使[2]。

法律监督机关是我国宪法给予检察机关性质的定位,将检察机关与其他国家机关作为行使不同国家权力的独立机关分别向全国人大负责,这一设定与列宁的法律监督思想是一致的。姑且不论列宁的法律监督思想是否符合主流政治哲学理论或是否适应我国当前的政治与法治实际,但是其实然存在于我国的宪制之中,因此必须予以承认。在具有最高位阶效力的规范性文件中,检察机关权力的性质是法律监督权,其享有的权力是一种不同于司法权、行政权的独立政治权力,检察机关组织形式和具体权能的安排应当与宪法规定相一致。支持“法律监督权论”的学者从宪法规范中得出此观点作为依据,确然不是一种谬误。

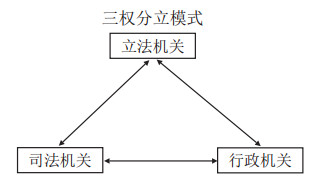

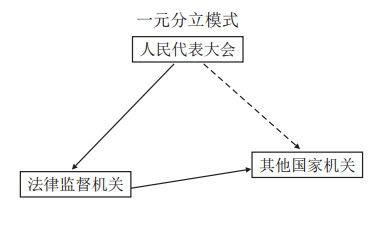

在国家宪制体系中,人民代表大会是权力机关,其他国家机关由它产生,对它负责。最高权力机关以实现对其他国家机器的有效监督为目的,设立了检察机关,由检察机关实现对其他机关的监督。这一宪制设计来自于马克思主义的宪法理论。在马克思主义的宪法理论中,国家权力统一集中于代表人民意志的权力机关——人民代表大会,相比较于三权分立模式(图 1),这一模式(图 2)可以称为“一元分立”。“与三权分立的权力架构相比,一元分立的权力架构不含有动态守恒的权力规制因素,为了弥补制约监督的不足,就需要在人民代表大会所享有的最高国家权力之下设立专司监督的法律监督权,并将该权能赋予某一机关,使其成为专门的法律监督机关”[3]。

|

| 图1 三权分立模式的国家权力结构 |

|

| 图2 一元分立模式的国家权力结构 |

在以三权分立为理论基础的宪制模式下,权力的监督约束通过国家三权的相互制衡而实现,宪制体系中不存在单独的法律监督机关。检察机关通常隶属于司法机关或行政机关,在性质上属于司法权或行政权,或者二者兼而有之。

1.2 制度沿袭:传统欧陆模式的国家公诉机关苏联在列宁法律监督思想的指引下赋予了检察机关与其在一元分立国家权力模式下相一致的法律监督权能。“根据苏联宪法和检察院组织法的有关规定,苏联检察机关的职权总体上包括以下几项:(1)监督苏联、各加盟共和国各主管机关及各地方政权机关的命令和决议是否与苏联宪法、政府的决议和命令相抵触;(2)监督苏联及加盟共和国审判机关适用法律是否与苏联立法相一致;(3)提起刑事追诉并在全苏联各级法院支持告诉;(4)依据特别法令监督联合国家政治保卫局、民警局及劳动改造机关的活动是否符合宪法和法律。”[4]由此可见,苏联的检察机关享有非常广泛的权力,其监督对象覆盖了国家社会的各个方面,被称为“一般监督”。无论其制度运行能否实现预期的有效监督国家权力的效果,但是其职能在形式上与其“法律监督机关”的宪法定位是相一致的。

然而通过观察规定于《人民检察院组织法》中我国检察机关的职权,却能发现我国没有采纳苏联的“一般监督”模式。《人民检察院组织法》第五条规定:“各级人民检察院行使下列职权:(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。(二)对于直接受理的刑事案件,进行侦查。(三)对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督。(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督。(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督。”

除国家追诉之外,职务犯罪侦查(国家监察体制改革前)和诉讼监督同为我国检察机关有权行使的主要职能。检察机关的核心业务是追诉犯罪,其监督职能主要体现在对刑事诉讼活动中的公权力行为进行监督和对职务犯罪的侦查活动。我国检察机关的职能与实行三权分立制度的近现代欧洲大陆国家的检察机关职能更为类似以公诉职能为核心[5]。在与法院的关系上,我国刑事诉讼法规定了“相互制约”的原则,而并非检察机关单向监督法院,这种关系也更接近于三权分立模式下权力制衡的理论。因此,一些学者将我国检察机关职权的内容与主要大陆法系国家的检察理论相对照,得出了检察机关的权力归属行政权或司法权而二者兼而有之,于理论于事实皆有依据。

由此可得知,导致我国理论界对检察机关权力性质争论不断且似乎各有依据的原因就在于:我国宪法对检察机关权力性质的规定与法律对检察机关职能的设定是不一致的,检察机关的职能与性质发生了偏离。立法者在定位检察机关权力的性质时把检察机关纳入一元分立的宪制模式之中,而在设定检察机关的职能时却把检察机关纳入三权分立的宪制模式之中,我国检察机关权力的性质与职能分别适用于完全不同的宪制体系。这一偏离是理论争议巨大且难以调和的根本原因。

为了弥合这一冲突,两派学者试图解释“法律监督”这一缺乏明确含义的概念。支持“法律监督权”观点的研究者认为,检察机关的公诉权是法律监督权的一种表现形式,来自于检察机关的监督是国家法律监督体系中的一部分,其监督内容仅限于法律赋予的公诉和司法监督职权[6]。我国宪制运行中实然存在大量权力监督的空白地带,依据一元分立的宪制理论,具体的权力监督职责应当由法律监督机关承担。但是这一解释无法满足理论与现实的需要。理论上,在监督关系中监督者的地位应当高于被监督者,将追诉权与司法监督权交由同一机关行使会破坏刑事诉讼活动的控辩平等构造。现实中,新中国成立前期借鉴苏联模式,赋予检察机关广泛的法律监督职能,并没有实现对国家权力的有效监督。

对“法律监督权”观点持异议的研究者们认为检察机关工作不可以被称之为法律监督。侦查权和公诉权实质上是刑事诉讼中最一般、最普通的诉讼程序上的权力。为服务于公诉职能而产生的诉讼监督职能当然也不属于法律监督。其他和我国具有相似检察制度的国家都没有把公诉权称之为“法律监督权”,我国也没有必要给公诉权戴上“法律监督权”的“帽子”。另外,为确保控辩平等,公诉机关不应当享有高于审判方和辩护方的其他监督权能[5]。这一解释符合检察制度运行的实际和诉讼规律,但是显然违背了现行宪法规范。

这一系列问题的根源始终在于我国的立宪者试图构建起一个拥有对主权者负责的法律监督机关的一元分立宪制体系,立宪者想把法律监督这一权能交由检察机关行使,但是却没有赋予检察机关其全部权能,使得我国的法律监督机关实际上更像三权分立体系中以公诉权为核心职权的检察机关。一些学者基于这一现状和对过于强大的控诉方毁坏诉讼构造平衡的担忧,认为我国的检察机关在性质上不能也不应当等同于法律监督机关。

可是,如果我国的国家权力结构发生了改变,出现了其他国家机关作为法律监督机关行使检察机关没有行使的法律监督权能,使得宪制体系中的法律监督环节完整,那么作为并存而非唯一的法律监督机关,检察机关可以不用行使全部的法律监督权能,而仅作为法律监督机关之一而存在。至于公诉权是否属于法律监督权,当制度设计能够同时满足理论和实际的需要时,概念解释也应该能够服从于现实需求。

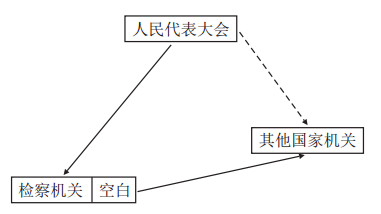

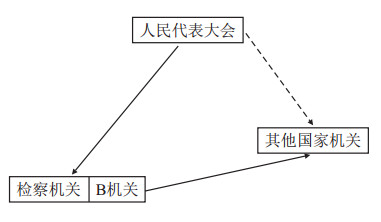

1.3 重构契机:监察体制改革带来的国家权力调整当前,检察制度发展所面临的新形势就是国家监察委员会的设立。监察委员会的产生对检察机关的影响体现在三方面:首先,对检察机关的内部职能产生影响,检察机关职务犯罪侦查的职能被转移于监察委员会;第二,对检察机关在国家权力结构中的定位产生影响,监察委员会应该是宪法意义上的新的法律监督机关,检察机关成为宪制体系中的国家法律监督机关之一,而非唯一,法律监督机关职能的空白被填补(图 3、图 4);第三,监察委员会和检察机关之间存在国家机关间的关系,需要在改革中予以设计。

|

| 图3 单一法律监督机关的一元分立模式 |

|

| 图4 数个法律监督机关的一元分立模式 |

那么,把监察委员会定位于法律监督机关的依据在哪里?宪法第124条规定,监察委员会是国家的监察机关。“监察”一词含有对机关和机关工作人员进行考察监督的含义,把“监察权”放入一元分立的宪制体系中分析,由于该体系把对国家公权力实施监督的权力定义为法律监督权,所以其在理论上应当属于法律监督权的一部分。

其他与检察机关职能属性相同的国家机关的出现使得检察机关在理论上不需要承担国家权力结构中法律监督机关的全部功能,检察机关从现实中自身无法肩负的重任中解脱出来。检察机关应该在此基础上对内部工作进行重新整合,强化一些职能,扩展一些职能。新的国家机关会对国家权力结构的稳定带来新的变量,检察机关需要在变量的平衡中发挥作用。

2 我国检察机关法律监督权的重构新时代检察机关法律监督权的重构,除了要遵循新时代的现状之外,也要与宪法规定相一致。同时,由于其事关国家权力制度设计,所以必须遵循分权制衡的法治理念。另外,由于其自身承担刑事诉讼职责,所以也不能违背审判中立、控辩平等等基本司法规律。

2.1 依据宪法原则:定位于法律监督机关检察机关是我国的法律监督机关这一命题记载于我国的宪法之中。其在宪法地位上独立于其他国家机关,对人民代表大会负责。除非宪法对其性质进行修改,否则我们不能弃宪法赋予它的地位于不顾,大谈我国检察机关权力的行政权性质或司法权性质。因此,在检察机关法律监督权的重构问题上,不能直接消解其法律监督权将其命名为公诉权,而必须在法律监督权的框架内予以重构。

检察机关法律监督机关地位的反对者们经常从该定位理论和现实的不一致以及公诉权与其他法律监督职权的冲突来进行批评[5]。诚然,我国没有建立起苏联式的“大检察权”模式[7],检察机关以公诉和侦查为主的职能确实无法充分体现其宪法中唯一的国家专门法律监督机关这一地位。但是当形势发生变化,检察机关由“唯一”变成“之一”时,这一批评就无法立足了。现实中检察机关作为公诉机关的诉讼监督权能确实存在破坏审判中立、控辩平等的可能性,但是这并非审判中立、控辩平等被破坏的根本原因,也不是除非剥离上述职权否则就无法消弭的原因。一些大陆法系国家把公诉部门设置在法院内部,然而其刑事指控与审判中立并未因此受到影响。由此可见,审判中立、控辩平等被破坏的根本原因绝不在于检察机关在我国宪制中所居属的法律监督机关地位。有学者以控方对审判机关审判活动的作用力在性质上不属于控诉权为理由反对赋予检察机关对审判机关的监督权,进而否定检察机关的法律监督机关性质[5],然而这种批评观点没有注意到当代语境下的“司法独立”“审判独立”意味任何国家监督权都不能干预审判者对案件的独立审判。还有观点认为我国检察机关的公诉权与民法法系国家检察机关的公诉权在本质上没有差异,无需冠以“法律监督权”的帽子,但这种理由并不能够得出公诉权不可以成为法律监督权的结论。而公诉权属于法律监督权的一部分是我国宪制语境下的现实,当找不出其他理由来推翻这一现实时,为何不沿着这一现实继续进行制度构建?基于上述理由,在我国当前宪制的范畴内对检察机关的法律监督权进行重构是可行的。

2.2 遵循法治精神:与监察机关相互制约法治的核心要义是通过对公权力的约束来实现人民主权和对人权的保护与尊重,分权制衡是实现法治的一大手段。无论三权分立的宪制模式还是一元分立的宪制模式,在国家权力分配上都体现了分权制衡的理念。大陆法系最初创设现代检察官制度,其目的就在于约束国家的行政权和司法权,通过检察官独立行使起诉权和引导侦查活动来避免纠问制模式下的法官专权擅断和警察在侦查活动中滥施权威,以此来保障普通公民在刑事诉讼活动中不会被国家肆意侵害[1]。列宁的国家法律监督思想也体现了对公权力的警惕与防范。

监察委员会是单向监督其他国家公权力的国家机关,且其拥有非常广泛的监督对象和非常严厉的监督手段①,必须受到足够有效的监督制约。有学者在论及如何对监察委员会进行监督时提出了自我监督、人大监督、社会监督和司法监督的监督方式[8]。然而以上四种监督方式都难以实现即时有效监督,人大监督太远、社会监督太弱、司法监督太滞后,当然更无法将信任给予基于公权力的以道德为支撑的自我监督,因此需要有其他国家机关行使对监察机关进行外部监督的责任。

①《国家监察法》草案第十二条规定,受监察委员会监察的公职人员包括:(一)中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员;(二)法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员;(三)国有企业管理人员;(四)公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员;(五)基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员;(六)其他依法履行公职的人员。

笔者认为将这一任务交由检察机关行使最为合适。一方面,检察机关是宪法意义上的国家法律监督机关,赋予其监督其他国家机关的职权是符合其宪法地位的;另一方面,检察机关由于长期从事追诉犯罪的国家任务,具备就其他机关或其工作人员的行为展开监督与调查的能力。检察机关对监察机关的监督,除了在监察机关移交的职务犯罪案件审查起诉活动中对不符合起诉要求的案件独立做出不起诉决定等刑事侦查(调查)监督职能之外,还应当有权直接对监察机关工作人员的涉嫌违法或犯罪的行为启动调查或侦查。把职务犯罪侦查权交由两个不同的法律监督机关行使会增加反贪反渎工作的人员成本和管理成本,甚至可能会造成两大机关间通过行使对对方职务犯罪的立案侦查权相互斗争,但是笔者认为这是为了防范权力过度集中而出现难以控制的危险的必要成本。对其他国家机关及其人员的法律监督权在现实运作中是一种异常强大的国家权力,稍有不慎就会凌驾于其他权力之上,如果其权力的行使者存在野心,便可以通过对其他权力行使者的吞噬达到控制其他权力的目的,所以设置两个能够相互监督的法律监督机关是避免法律监督权膨胀的一个有效手段。我国的政治制度史中早有为维护皇权而设置两个可以相互监督的监察机关的先例,当今全国人民代表大会通过设置两个可以相互监督的法律监督机关,使其下设的国家机构权力之间能够保持平衡,实现对国家权力的有效控制,保障人民主权,保护人权。

2.3 反映司法规律:以公诉职能为核心在这里,之所以强调以公诉职能为核心,是因为:一方面,事实上检察机关的核心职能就是国家追诉,宪法上的检察机关行使的不是全面的法律监督权,而是以国家追诉为核心的法律监督权;另一方面,如果不强调以公诉职能为核心,就可能会导致其他权能干扰公诉权的正当行使,而公诉权的正当行使对于保护人权的重要意义已无须赘述。反对检察机关法律监督机关性质这一观点的偏颇之处在于无视宪法的规定和否定公诉权属于法律监督权;而坚持“法律监督权”说的学者容易犯的错误却是忽视了公诉职能是检察机关核心职能的现实,在制度构造的设想中容易脱离公诉职能,违背司法规律,存在破坏控审结构的风险。

当然,一些原本属于检察机关的职能不应当继续存在,例如审前羁押的批准权。因为审前羁押实际上是对人身自由的实体处分,而在诉讼程序中只有审判机关可以对当事人的权利作出实体处分,如此规定已然违背了诉讼规律。作为法律监督机关的检察机关可以拥有一些公诉之外的且不违背诉讼规律的法律监督职能,但是这些职能不能够影响公诉方在诉讼构造中的应有地位,应当由检察院内部的非公诉部门去承担。

为了保障公诉权不被检察院的其他权能所影响,更是为了保障公诉权的行使不会被其他国家机关干预,应当建立保障检察官独立行使公诉权的机制。在检察官独立行使公诉权的改革上,有学者建议改革现有的行政管理方式,推进以“主诉检察官”为重点的检察官制度以及相应的办案制度,对检察官和检察业务实行分类管理,逐渐赋予检察官在诉讼法上的独立地位[9]。虽然提出此改革方案的专家站在检察机关是司法机关的立场上,但其观点是可以接受的,因为当检察机关参与诉讼活动时,其参与诉讼活动的部门设置和运作就应当符合司法规律。

此外,应当加深对公诉活动外延的理解,公诉活动应当不仅仅是国家追诉犯罪而展开的诉讼活动,其他损害国家利益或社会公共利益的违法行为也应当是可以被提起公诉的对象,最典型的就是就环境侵权提起的公益诉讼和就行政违法和不作为提起的行政公益诉讼。普通公民提起上述诉讼常常会面临立案难、取证难、胜诉难的困境,而由于检察机关具备不被行政机关干预的优势地位,拥有法定的证据调查权和诉讼方面的专业优势,所以由检察机关参与公益诉讼更有利于保护社会法益不被侵害[10]。

3 结语我国检察机关在共和国国家权力体系中的地位的宣示,铭刻于历史与当下的宪典之中,然而其具体职能的历史演进,经历了由模仿苏维埃“大检察”模式进行制度构建转向吸纳日耳曼法系之传统,改之以国家追诉职能为主干。若不纵览其发展历史,探清推动其产生和变革的两种理论——滥觞于法国大革命之信念的“国家追诉”理论和诞生于十月革命之实践的“国家监督”理论,就无法理解我国当下检察制度之地位与功能何有此差异,理论之争执何有此激烈,行国家追诉之权以求司法之公正,践法律监督之职以守权力之循规,似乎二者难以兼得。终于,新时代我国宪制之变革为检察机关法律监督之矛盾的消解提供了契机,监察委的设立使得我国宪制结构中的法律监督权发生了分解,“法律监督”不再是面面俱到的一项全面职责,检察机关从此可以冠“法律监督”之名,孜孜以循其公诉之任。然而检察机关亦不能因循守旧、故步自封,重构之策须既保权力理论逻辑之圆满,又求诸国家之社会治理有所进益,督监察之官以正公器,起公益之诉以扶庶黎,皆得委之。当然,“法律监督”理论上的内涵和外延如何锚定可能还会引起诸多分歧,如何构建一套符合重构后职权运作要求的检察职权配置方案以及如何规范检察机关对监察委员会的有效合理监督还需进一步研究。

| [1] | 万毅. 检察权若干基本理论问题研究——返回监察理论研究的始点[J]. 政法论坛, 2008(3): 91–103. |

| [2] | 孙谦. 检察理论研究综述(1979-1989)[M]. 北京: 中国检察出版社, 1990: 30-31. |

| [3] | 樊崇义. 检察制度原理[M]. 北京: 法律出版社, 2009: 115. |

| [4] | 朱孝清, 张智辉. 检察学[M]. 北京: 中国检察出版社, 2010: 77. |

| [5] | 陈卫东. 我国检察权的反思与重构[J]. 法学研究, 2002(2): 3–19. |

| [6] | 韩大元, 刘松山. 论我国检察机关的宪法地位[J]. 中国人民大学学报, 2002(5): 69–77. |

| [7] | 孙谦. 人民检察制度的历史变迁[M]. 北京: 中国检察出版社, 2009: 239-243. |

| [8] | 马怀德. 国家监察体制改革的重要意义和主要任务[J]. 国家行政学院学报, 2016(6): 21. |

| [9] | 龙宗智. 论检察权的性质与检察机关的改革[J]. 法学, 1999(10): 2–7. |

| [10] | 李艳芳, 吴凯杰. 论检察机关在环境公益诉讼中的角色与定位[J]. 中国人民大学学报, 2016(2): 1–13. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20