2. 四川大学商学院, 四川 成都 610064

2. School of Business, Sichuan University, Chengdu Sichuan, 610064, China

幸福既是每个人的人生目标,也是社会发展的根本目的。很多经济学家和心理学家认为,经济发展并不是国家和社会发展的最终目标,人们是否感觉生活幸福才是衡量社会经济发展的重要指标之一[1]。因此,对幸福感的研究引起了学者们的广泛兴趣。在最初阶段,研究主要从心理学和经济学视角展开,近年来,随着积极心理学和积极组织行为学的兴起,有关幸福感的研究也为人力资源管理打开了一个全新的视角,从管理学视角对员工工作幸福感的研究逐渐增多。

提高工作幸福感可以增加组织公民行为、提升工作绩效、降低缺勤率和离职率等论断已被很多学者证实,并得出了“幸福员工更高产”的结论[2-4]。同时,目前学者对工作幸福感的研究主要以知识型员工[5-7]、公务员[8-9]和高校教师[10]等为研究对象,而专门针对农民工工作幸福感的研究很少。农民工是中国工业化、城镇化进程中出现的具有中国特色的重要员工群体,在我国建筑业、生产制造业以及住宿餐饮业,大多员工都是农民工。在“民工荒”背景下,企业老板们意识到,以往对农民工简单粗暴的管理方式已不再适用,随着新生代农民工队伍的不断壮大,养家糊口已不是农民工的主要诉求,他们的工作价值观日趋多元化。因此,是否能够使农民工产生工作幸福感是企业留住并激励他们的关键。

现有关于农民工工作幸福感的研究很少,仅有的一些研究,如夏晶,吴燕妮和夏季只是对农民工工作幸福感的影响因素进行了定性分析[11],郑玉香和王亚娜也只是定性地从个人、企业和社会三方面提出了农民工工作幸福感的提升对策[12]。本研究把企业农民工作为研究对象,围绕农民工工作幸福感影响因素进行实证研究,并比较这些影响因素的相对作用大小,在此基础上,有针对性地提出农民工工作幸福感的提升策略。

1 文献回顾与研究假设基于上述目的,笔者将对农民工、工作幸福感以及各影响因素与农民工工作幸福感之间的关系进行文献回顾,并提出相应假设。

1.1 农民工与工作幸福感释义(1) 农民工。国务院研究室课题组在《中国农民工调研报告》(2006)中将农民工界定为“户籍身份还是农民,有承包土地,但主要从事非农产业,以工资为主要收入来源的人员” [13]。借鉴该界定,本研究中的农民工是指户籍在农村,主要从事非农活动的企业受雇人员。李华一将农民工的特征总结为流动性、弱势性、边缘性和复杂性[14]。黄进认为新生代农民工群体具有融入性、开放性、现代性和发展性的特点[15]。

(2) 工作幸福感。目前,学者们对工作幸福感还没有形成统一的界定。比如Currie认为,在工作情境中,员工的幸福感就是他们的身体和心理健康状况[16]。Maslach, Schaufeli和Leiter将工作幸福感视为从积极到消极的连续统一体[17]。Jackson等认为工作幸福感不仅包含对工作的积极体验(如工作投入),也包含对工作的消极体验(如工作倦怠)[18]。Fisher认为,工作幸福感就是员工对自己工作的积极评价和愉快情感体验[3]。王佳艺和胡安安认为,工作幸福感主要是指员工对工作的积极情感和认知评价[19]。总的来说,学者们都是从个体的认知评价和情感体验两个角度来界定工作幸福感。因此,本研究认为,简单来说,工作幸福感就是员工对工作的认知评价和积极情感体验。

1.2 影响农民工工作幸福感的主要因素为找到影响农民工工作幸福感的主要因素,本研究对38位农民工进行了深度访谈,归纳出农民工工作幸福感的5个主要影响因素,以下分别就这5个因素对农民工工作幸福感的影响进行文献回顾并提出相应假设。

1.2.1 工作时间对农民工工作幸福感的影响分析工作时间与休息时间是相互影响的,员工的工作时间越长,其休息时间就越短。Spector等分析了不同国家和地区员工的工作时间对其工作幸福感的影响,发现工作时间对工作幸福感的影响在不同国家是有区别的[20]。到目前为止,还没有专门针对农民工工作时间与工作幸福感之间关系的研究。是否农民工的工作时间越长,其工作幸福感就越低呢?这里面有些比较复杂的关系。例如,有些农民工自愿加班,因为他们远离家人,空闲时间较多,而且他们的工作时间与收入成正比,很多农民工靠加班来挣得较高的收入;相反,有些农民工是被迫加班,其实他们宁愿自己少一点收入,也希望多一些休闲和娱乐的时间。但是,不管出于自愿还是被迫,超长的工作时间都会对农民工的身心健康造成压力和伤害。因此,本研究提出假设1:农民工的工作时间对其工作幸福感有负向影响(H1)。

1.2.2 薪酬水平对农民工工作幸福感的影响分析收入和幸福在主流经济学中最初被设定为正向相关,后来的实证研究对传统结论提出了质疑,认为收入和幸福感之间不存在明显的相关性。其中最具代表性的就是美国南加州大学Easterlin提出的著名的“伊斯特林悖论”(Easterlin Parodox)。该悖论指出,西方国家50年来人们收入的持续增长没有带来幸福感的持续增长[21]。后来,有学者用相对收入来解释此现象,认为相对收入比绝对收入更能决定人们的幸福感[22-24]。对于农民工而言,外出打工的目的就是增加收入,且他们的薪酬水平总体相对较低,薪酬常有被拖欠的情况。所以,农民工的薪酬水平越高,他们对工作的评价就会越高,体验到的积极情感也会越多,因此,本研究提出假设2:农民工的薪酬水平对其工作幸福感有正向影响(H2)。

1.2.3 人际氛围对农民工工作幸福感的影响分析人际氛围对组织中每个人的行为、情感和认知都会产生潜移默化的影响,融洽和谐的人际氛围能满足员工在关心﹑温情﹑安全感﹑归属感等情感方面的需要,相反,冲突的人际氛围会给员工造成心理压力,使人产生焦虑、抑郁、沮丧及情绪衰竭等消极情绪反应。Giebels和Janssen证明了人际关系冲突会对员工的工作幸福感产生负面影响[25],Simon等证明了同事之间融洽的人际关系对员工工作幸福感有正向影响[26]。对农民工而言,他们中的很多人都是离开了自己的家人和朋友来到陌生的城市工作,而且大部分时间都花在工作上,他们更希望能够在良好的组织人际氛围中寻求到关心、温情、安全感和归属感,以满足他们在安全和社交等方面的需要。因此,本研究提出假设3:和谐的组织人际氛围对农民工工作幸福感有正向影响(H3)。

1.2.4 学习发展对农民工工作幸福感的影响分析学习发展是企业为员工提供的学习成长和职业发展机会等。一般而言,企业提供的学习成长或职业发展机会越多,工作幸福感就越强。这一点对于新生代员工而言尤其重要,因为新生代员工工作的主要目的除了挣钱以外,最重要的一个动机就是想要学到尽可能多的知识和技能,以为未来长远的职业生涯发展奠定基础。Rego和Cunha在分析员工学习成长机会对其工作幸福感的影响后发现,员工的学习成长机会对其幸福感和绩效都会产生积极影响[27]。对于农民工而言,外出打工的目的不仅仅是增加收入,也是为了能够开阔眼界,学到更多的知识和技能,以便为更好的职业发展奠定基础。在本研究中,30岁以下的新生代农民工占64.8%,对他们而言,学习发展尤为重要。因此,本研究提出假设4:组织提供的学习发展机会对农民工工作幸福感有正向影响(H4)。

1.2.5 上级关怀对农民工工作幸福感的影响分析上级关怀指上级对员工工作和生活的关心、问候和支持等。上级给予下属的关怀越多,下属所获得的社会支持就越多,这满足了员工的依赖感、安全感和归属感需要,其工作幸福感也就越高。Gilbreath和Benson对美国企业中上级与下级的交流、上级对下级的关心等行为对员工幸福感的影响进行研究,结果表明,这些行为对员工心理幸福感有显著影响[28]。Brough和Pears分析了实际的和情感的工作场所社会支持对员工工作幸福感的影响,结果表明,只有上司的社会支持才对员工工作幸福感有作用,同事的社会支持对员工的工作幸福感没有显著影响[29]。对农民工来说,他们远离家乡到城市工作,所归属的组织几乎只有其工作的企业,上级对他们工作及生活的关怀更容易使他们产生受尊重感、受重视感、依赖感和归属感。因此,本研究提出假设5:上级关怀对农民工工作幸福感有正向影响(H5)。

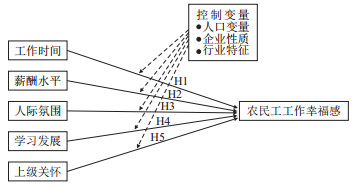

根据以上的研究假设,笔者提出农民工工作幸福感的影响因素模型(图 1),后续将根据该模型对提出的研究假设进行验证。

|

| 图1 农民工工作幸福感影响因素模型图 |

本研究采用问卷调查法收集数据,问卷调查方式包括实地调查和委托调查两种。由于调查问卷中所有题项都由农民工填答,为尽量减少共同方法偏差的影响,根据周浩和龙立荣的建议,采用在时间上进行分离的方式进行控制[30]。在委托调查和实地调查中分两次收集数据,第一次发放和回收的调查问卷中包括人口变量、企业性质、行业特征和农民工工作幸福感这几个方面的题项,第二次发放和回收的调查问卷中包括工作时间、薪酬水平、人际氛围、学习发展和上级关怀这五个自变量的题项。两次问卷发放和回收的时间相差3周,并采用在问卷上填写工号的方式,将同一个人两次填写的问卷融合在一起。

本研究的实地调查主要包括乌鲁木齐和昌吉的部分企业,共发放完整的调查问卷258份,收回199份,剔除18份规律性作答、漏答较多及不完整的问卷,以及10份城镇工的调查问卷,完整有效的农民工调查问卷为171份。委托调查主要包括乌鲁木齐、昆明和成都的部分企业,共发放完整的调查问卷453份,剔除58份规律性作答、漏答较多和不完整的问卷,以及52份城镇工的调查问卷,完整有效的农民工调查问卷为343份。因此,采用这两种方式收集到的农民工有效问卷总共514份。这514个样本的描述性统计分析情况如表 1所示。

| 表1 总样本的描述性统计分析(N=514) |

从表 1可以看出,在514个农民工样本中,男性占比约60%,30岁以下的农民工占比约65%,拥有初中和高中学历的农民工占大多数,民营企业的农民工占多数,大多数农民工都分布在制造业、服务业和建筑业,并且都与企业签订了劳动合同。

2.2 变量测量考虑到农民工的知识水平和理解能力有限,各测试题项在不改变内容和意思的前提下,对个别题项的表达方式进行了微调。人口变量、企业性质和行业特征采用由农民工直接进行勾选的方式进行测量;对工作时间的测量,由农民工直接填写每周实际的平均工作时间;考虑到薪酬的敏感性,薪酬水平按每月平均的绝对值由低到高分6个水平由农民工进行勾选。

人际氛围、学习发展、上级关怀和农民工工作幸福感的测量都采用李克特5点计分法,具体的测量方法和工具如下。

(1) 人际氛围的测量方法与工具

借鉴Chen和Peng开发的人际氛围测量量表[31]。采用这个量表的主要原因在于该量表将人际氛围限制在组织内,这与本研究的主题比较贴切,同时,该量表主要是针对中国员工开发的,所以更具有针对性。该量表主要考察员工在工作中是否能与同事建立相互支持、理解、帮助和信任的关系,具体的测量题项包括诸如“同事间能够相互理解”“同事们在工作中互相支持、配合”等8个题项。量表未划分维度,是一个单维度的测量量表。

(2) 学习发展的测量方法与工具

考虑到农民工的特点,结合Rego和Cunha对学习和成长机会[27]以及徐建蓉对个人发展维度[32]进行测量的题项,共采用“我感觉我能在工作中不断地学习”“我感觉被赋予了比较重要的工作责任”等6个题项来测量农民工的学习发展情况。

(3) 上级关怀的测量方法与工具

该研究采用李超平和时勘开发的变革型领导测量量表中的个性化关怀维度题项来进行测量[33],包括“主管在与我打交道的过程中,会考虑我个人的实际情况”“主管愿意帮助我解决生活和家庭方面的难题”等6个题项。

(4) 农民工工作幸福感的测量方法与工具

由于农民工是具有中国特色的特殊员工群体,现有关于员工工作幸福感的测量量表不一定适合于农民工,因此,笔者在研究中自行开发了农民工工作幸福感的测量量表,并验证了该测量量表的信效度。在本研究中,笔者采用此量表对农民工的工作幸福感进行测量。该量表包括3个维度和10个题项,3个维度分别是工作满意感、身体健康感和成长发展感。工作满意感包含“整体而言,我的工作现状符合期望”等4个题项,身体健康感包括“工作时我没有感到自己身体某个部位特别不舒服”等3个题项,成长发展感包括“我目前的工作对我未来的职业生涯发展有帮助”等3个题项。

2.3 共同方法偏差的影响尽管在不同时点收集数据,在一定程度上避免了共同方法偏差,但因为是由同一被试提供信息,仍可能存在共同方法偏差问题。该本研究采用Podsakoff[34]等的建议,将所有问卷题项放在一起进行因子分析,未旋转的因子分析结果显示有18个特征值大于1的共同因子,解释了总变异的63.52%,其中最大特征值为14.233的因子解释了总变异的20.33%,未出现一个主成分解释大部分变异的情况,表明本研究的共同方法偏差并不显著。

2.4 相关测量工具的信效度检验根据Bentler[35]与吴明隆[36]的观点,采用Cronbach's系数检验各量表的信度,采用验证性因子分析(CFA)检验各量表的内在结构效度,可对模型进行必要的修正。具体做法是通过对测量误差之间的共变关系进行释放来改善卡方值,检验结果如表 2所示。

| 表2 测量工具的信效度检验 |

从表 2可以看出,各变量的Cronbach's值均大于0.80,具有较好的信度指标。根据Hu和Bentler的观点,其验证性因子分析结果也说明该模型有良好的适配度。总之,所选用的测量量表具有良好的信效度。

3 研究结果本研究首先分析控制变量对农民工工作幸福感的影响,再对自变量与因变量之间的相关关系进行分析,最后分析各因素对农民工工作幸福感的影响。

3.1 控制变量对农民工工作幸福感的影响分析采用T检验对性别、婚姻状况和是否签订劳动合同对农民工工作幸福感的影响进行分析,结果表明:农民工工作幸福感在不同的人口变量特征下没有显著差异;就年龄与农民工工作幸福感之间的关系进行相关分析,表明二者没有显著相关关系。对不同学历、企业性质和行业特征下农民工的工作幸福感进行单因素方差分析,结果表明:不同学历下农民工工作幸福感没有显著差异;而不同企业性质和行业特征下,农民工工作幸福感有显著差异。由于篇幅有限,相关的数据分析结果在此省略,但在后续研究中,需控制企业性质及行业特征对农民工工作幸福感的影响。

3.2 影响因素与农民工工作幸福感之间的相关分析在进行各因素对农民工工作幸福感的影响分析之前,先用相关系数来判断变量之间的相关程度及方向。笔者采用皮尔逊相关方法计算各个变量间相关系数(双尾检验),结果如表 3所示:

| 表3 影响因素与农民工工作幸福感间的相关系数表(N=514) |

从表 3可以看出,各影响因素与农民工工作幸福感之间都具有显著的相关关系,工作时间与农民工工作幸福感之间呈低度的负相关,其他4个变量与农民工工作幸福感之间呈中度的正相关。

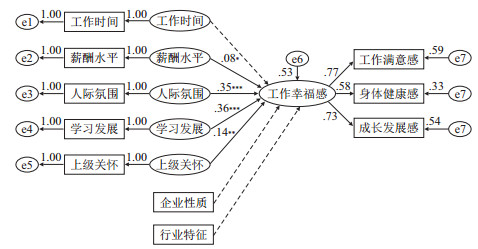

3.3 各因素对农民工工作幸福感的影响分析由于农民工工作幸福感是多维度的潜变量,因此,本研究采用结构方程模型对各因素的影响进行分析。为了解各因素影响的相对作用大小,将所有自变量如工作时间、薪酬水平、人际氛围、学习发展、上级关怀、工作幸福感等同时纳入结构方程模型中,并将企业性质和行业特征作为控制变量也纳入模型中。结果如图 2所示。

|

| 图2 各因素对农民工工作幸福感的影响情况 |

从图 2可以看出,该模型各项拟合指标良好。在控制了企业性质和行业特征对农民工工作幸福感的影响后,工作时间对农民工工作幸福感的标准化路径系数为Beta=-0.09(p=.065),说明相对于其他影响因素来说,工作时间对农民工工作幸福感并没有显著影响,假设H1未得到验证。其主要原因可能有两个方面:一是大多数农民工都远离家乡和亲人到城市打工,业余生活比较匮乏,工作时间较长对他们的生活并不会造成太大的影响,也不会影响他们的工作和生活平衡;二是很多农民工都是靠加班增加自己的工资收入,尽管工作时间长一些,但挣到的钱也多一些,很多农民工进入企业后,主动自愿加班。因此,工作时间对农民工工作幸福感没有显著影响。

薪酬水平对农民工工作幸福感的标准化路径系数为Beta=0.08(p < 0.05),说明薪酬水平对农民工工作幸福感有显著正向影响,假设H2得到验证。人际氛围对农民工工作幸福感的标准化路径系数为Beta=0.35(p < 0.001),说明人际氛围对农民工工作幸福感有显著正向影响,假设H3被验证。学习发展对农民工工作幸福感的标准化路径系数为Beta=0.36(p < 0.001),说明学习发展对农民工工作幸福感有显著正向影响,假设H4被验证。上级关怀对农民工工作幸福感的标准化路径系数为Beta=0.14(p < 0.01),说明上级关怀对农民工工作幸福感有显著正向影响,假设H5得到验证。

另外,在这5个农民工工作幸福感的影响因素中,影响作用从大到小依次为学习发展、人际氛围、上级关怀、薪酬水平和工作时间。其结果表明,对于以新生代农民工为主体的农民工群体而言,在工作中是否有学习和发展的机会、同事间的人际氛围、上级的关怀,才是农民工工作幸福感最大的影响因素。

4 管理启示在实证研究结论的基础上,企业可从以下三方面着手提升农民工工作幸福感。

4.1 为农民工提供职业技能培训,引导农民工做好职业生涯发展规划现有农民工群体中,超过60%都是新生代农民工,他们外出工作的主要目的不是追求生存,而是追求自我发展。能否在工作中学到一些对职业发展有用的知识和技能,是其在选择工作时考虑的一个主要因素,也是很多农民工离职的主要原因之一。因此,企业应为农民工提供实用的职业技能培训,一方面可以提高企业生产效率,另一方面也可以提升农民工所拥有的人力资本。因此,企业可以考虑采用现场示范、师傅带徒弟、岗位练兵等方式,让农民工切实感受到自己在工作中得到了提升。

此外,企业应该引导农民工制定自己的职业生涯发展规划,这样既可以为农民工提供前进和克服困难的动力,也可以让农民工感觉到自己在企业中有奔头,能够和企业一道成长。而且,对于企业来说,做好农民工职业发展规划,可以提升农民工职业安全感和职业发展感,使农民工能够安心在企业工作,减少企业招聘成本和管理成本。

4.2 丰富农民工业余生活,营造良好人际氛围与城镇职工不同,大多农民工下班后不能回到自己家中与家人团聚,以缓解自己的工作压力和满足社会交往的需求,他们只能待在职工宿舍或临时工棚中。总体来说,农民工的业余生活非常缺乏和单一。因此,为填补农民工的精神空虚和提升农民工的工作幸福感,企业应采取各项措施丰富农民工的业余生活,比如建图书室和活动室,为农民工提供体育运动器材,适当安排聚餐,多组织一些集体活动,如体育比赛、文艺晚会和歌唱比赛等。这些活动不仅可以使农民工在紧张工作之余放松身心,丰富他们的业余生活,还可以为农民工结交朋友、发展健康的兴趣爱好等创造良好条件,也能帮助企业营造良好的人际氛围,增强农民工的归属感和安全感。

4.3 管理者要给予农民工足够的尊重、关心和支持对农民工而言,只有物质激励肯定是不够的,每个人都有受到尊重的需要,尊重和精神激励尤为重要。对于离开了亲人和朋友外出工作且无依无靠的农民工而言,管理者应该充分尊重他们的人格尊严,维护农民工的自尊心。同时,由于很多农民工除了在企业工作,还在企业中生活,因此,在日常工作和生活中,管理者应该给予他们足够的关心和支持,比如生病时看望他们,过生日时送去祝福,农民工家属来访时给予特殊照顾,用专车送农民工回家过年等。这些来自管理者的关心和支持能够让他们体会到来自集体的温暖,产生一种家的感觉,从而对企业能够情系于此,根系于此。

| [1] | 张进, 马月婷. 主观幸福感概念、测量及其与工作效能变量的关系[J]. 中国软科学, 2007(5): 60–68. |

| [2] | 孙泽厚, 周露. 工作幸福感与工作生活质量及工作绩效的关系研究[J]. 统计与决策, 2009(11): 92–94. |

| [3] | Fisher C D. Happiness at work[J]. International Journal of Management Reviews, 2010(12): 384–412. |

| [4] | Wright T A, Huang C C. The many benefits of employee well-being in organizational research[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012(33): 1188–1192. |

| [5] | 魏钧. 主观幸福感对知识型员工组织认同的影响[J]. 科研管理, 2009(30): 171–178. |

| [6] | 宋英邦. "80后"知识型员工工作幸福感的提升策略[J]. 沈阳师范大学学报(社会科学版), 2011(35): 156–158. |

| [7] | 单丽娜, 李雪平. "80后"知识型员工工作幸福感提升的意义及策略[J]. 西南农业大学学报(社会科学版), 2012(10): 174–178. |

| [8] | 陈亮, 孙谦. 主观工作幸福感与周边绩效关系[J]. 人才开发, 2008(12): 12–13. |

| [9] | 郑烨, 刘伟. 工作满意度、主观幸福感与工作绩效[J]. 财经问题研究, 2012(12): 23–30. DOI:10.3969/j.issn.1000-176X.2012.12.004 |

| [10] | 林贵东, 陈丽霞. 高校教师工作幸福感、工作压力、职业倦怠的现状调查及对策研究[J]. 长春工业大学学报(高教研究版), 2009(30): 25–29. |

| [11] | 夏晶, 吴燕妮, 夏季. 新生代农民工工作幸福感的形成机理研究[J]. 中国人力资源开发, 2011(2): 95–96. |

| [12] | 郑玉香, 王亚娜. 提升新生代农民工的工作幸福感[J]. 经营与管理, 2012(8): 91–93. |

| [13] | 国务院研究室课题组. 中国农民工调研报告[M]. 北京: 中国言实出版, 2006. |

| [14] | 李华一. 建筑业农民工问题研究[D]. 大连: 东北财经大学, 2007. |

| [15] | 黄进. 价值冲突与精神皈依——社会转型期新生代农民工价值观研究[M]. 南京: 南京师范大学出版社, 2010. |

| [16] | Currie D. Managing Employees[M]. Oxford: Chandos Publishing Limited, 2001. |

| [17] | Maslach C, Schaufeli W, Leiter M P. Job burnout[J]. Annual Review of Psychology, 2001(52): 397–422. |

| [18] | Jackson L T B, Rothmann S, Van de Vijver F J R. A model of work-related well-being for educators in South Africa[J]. Stress and Health, 2006(22): 263–274. |

| [19] | 王佳艺, 胡安安. 主观工作幸福感研究述评[J]. 外国经济与管理, 2006(28): 49–55. |

| [20] | Spector P E. A cross-national comparative study of workfamily stressors, working hours, and well-being:China and Latin America versus the anglo world[J]. Personnel Psychology, 2004(57): 119–142. |

| [21] | Easterlin R A. Will raising the incomes of all increase the happiness of all?[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 1995, 27(1): 35–47. |

| [22] | Mentzakis, E Moro M. The poor, the rich and the happy:Exploring the link between income and subjective wellbeing[J]. The Journal of Socio-Economics, 2009, 38(1): 147–158. DOI:10.1016/j.socec.2008.07.010 |

| [23] | 官皓. 收入对幸福感的影响研究:绝对水平和相对地位[J]. 南开经济研究, 2010(5): 58–72. |

| [24] | 张学志, 才国伟. 收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据[J]. 管理世界, 2011(9): 63–73. |

| [25] | Giebels E, Janssen O. Conflict stress and reduced wellbeing at work:the buffering effect of third-party help[J]. European Journal of Work and Organizational Psychology, 2005(14): 137–155. |

| [26] | Simon L S, Judge T A, Halvorsen-Ganepola M D K. In good company? a multi-study, multi-level investigation of the effects of coworker relationships on employee well-being[J]. Journal of vocational behavior, 2010(76): 534–546. |

| [27] | Rego A, Cunha M P e. Authentizotic climates and employee happiness:pathways to individual performance?[J]. Journal of Business Research, 2008(61): 739–752. |

| [28] | Gilbreath B, Benson P G. The contribution of supervisor behaviour to employee psychological well-being[J]. Work & Stress, 2004, 18(3): 255–266. |

| [29] | Brough P, Pears J. Evaluating the influence of the type of social support on job satisfaction and work related psychological well-being[J]. International Journal of Organisational Behaviour, 2004(8): 472–485. |

| [30] | 周浩, 龙立荣. 共同方法偏差的统计检验与控制方法[J]. 心理科学进展, 2004, 12(6): 942–950. |

| [31] | Chen X P, Peng S Q. Guanxi dynamics:shifts in the closeness of ties between Chinese coworkers[J]. Management and Organization Review, 2008, 4(1): 63–80. DOI:10.1111/j.1740-8784.2007.00078.x |

| [32] | 徐建蓉. 中小高新技术企业员工忠诚度影响因素研究——以广州市为例[J]. 软科学, 2009, 23(8): 115–118. |

| [33] | 李超平, 时勘. 变革型领导的结构与测量[J]. 心理学报, 2005, 37(60): 803–811. |

| [34] | Podsakoff P M, MacKenzie S B, Lee J Y, Podsakoff N P. Common method biases in behavioral research:A critical review of the literature and recommended remedies[J]. Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879–903. DOI:10.1037/0021-9010.88.5.879 |

| [35] | Bentler P M. Comparative fit indexes in structural models[J]. Psychological Bulletin, 1990, 107(2): 238–246. DOI:10.1037/0033-2909.107.2.238 |

| [36] | 吴明隆. 结构方程模型——AMOS的操作与应用[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2010. |

2018, Vol. 20

2018, Vol. 20