当现代性在19世纪的巴黎街道如雨后蘑菇般成片出现时,马克思怀着不无忧虑又满怀希望的语调感叹:坚固的东西沦为烟云,神圣的东西都被亵渎。此后,随着现代性的席卷和蔓延,生活在各个方面迅速地发生变化,艺术也无例外。20世纪初的现代艺术流派纷呈,花样迭出,令人眼花缭乱,但与此同时,大部分的观众似乎对“艺术”的定义还停留在古典艺术的阶段,企盼在古典艺术的博物馆里实现人性的提升和游戏般的感官体验。

那么,面对现代艺术中的抽象艺术和现成品艺术,人们该以怎样的姿态,准备怎样的目光来与之相对呢?从现象学的审美直观到社会学的意义阐释,再到符号学的符号化,不同的审美纬度都给出了自己的观看之道。

1 感官之眼:审美直观下的艺术自律 1.1 康德的鉴赏判断现象学的审美直观可追溯到康德,对康德先验观念论的分析和批判是胡塞尔现象学的重要起点。在康德那里,艺术开始去掉质的真理而与单纯的形式美紧紧相连。“一个不受魅力和感动任何影响(即使它们可以与对美者的愉悦相结合),因而仅仅以形式的合目的性为规定根据的鉴赏判断,就是一个纯粹的鉴赏判断” [1]52。因此,真正的鉴赏判断不是知识和逻辑的判断,而是形式的审美判断,“如果就后一种愉悦而言的鉴赏判断被变成依赖于前一种作为理性判断的愉悦中的目的,并由此受到限制,那么,那种鉴赏判断就不再是一个自由的和纯粹的鉴赏判断了” [1]60。

鉴赏判断是纯然静观的,也就是说,是一种对一个对象的内在性存在漠不关心,仅仅对对象的形式产生愉快或不快的情感体验,是一种超功利的“无用”的判断。这种不造成对客体兴趣的纯粹判断使得人们“流连于对美者的观赏,因为这种观赏在加强自己和再生自己。” [1]51

康德用不乏诗意的笔调构建了一种审美的理想,这种主体性美学的开创使得与实在相分离的美学领域在18世纪的鲍姆加登手里正式成为一门“感性学”,随后艺术对美的追逐愈演愈烈,为美而美的艺术后来遭到了以伽德默尔为代表的许多美学家的反驳,与之相对应的真理的重要性再次凸显。

1.2 胡塞尔的审美直观历史并不是直线行进的,艺术史犹如钟摆,总在两个极端之间反复摇摆。在现象学开创者胡塞尔这里,钟摆依然停留在艺术“形式”的一极,现象学的审美方式则是作为对康德鉴赏判断的某种延续。

审美直观注重感性的愉悦,现象学直观注重对真理的洞察力。由数学转向哲学的胡塞尔在他的著作中并没有像康德一样为审美专门立书,甚至没有花上等量篇幅进行相关的论述,但是从胡塞尔曾密集谈论过的两者关系里,依然可以看出审美直观与现象学直观的两点相同之处:悬搁的态度及直观的方式。

悬搁指的是对现实充满怀疑、中止判断、存而不论,主要从横向存在和纵向历史两个纬度对世界进行悬搁。两次悬搁后,所剩余的就是意识,显露的就是现象。所以当艺术家对身处的世界进行观察时,“世界对他来说成为(意识)现象,世界的存在对他来说无关紧要,正如哲学家所做的那样。艺术家与哲学家不同的地方在于,前者的目的不是为了论证和在概念中把握这个世界现象的‘意义’,而是在于直觉地占有这个现象,以便从中为审美的创造性刻画收集丰富的形象和材料” [2]215。

胡塞尔在现象学直观的视域下将审美直观作为其一来考察,通过对现象学直观的分析来描述审美直观(包括其中的图像意识和审美意识),进而来把握审美直观的基本要素及其本质联系。那具体来说,审美直观该如何进行呢?因为与绘画息息相关的图像意识这一意识活动是普遍意识过程的一种,必然含有意义被意识给予的过程,所以首先要了解意识总体的三分结构。

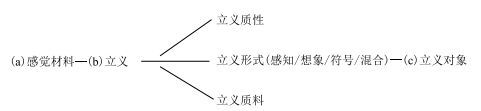

如图 1所示,从“感觉材料”到“立义对象”必须要经过“立义”。立义就是意识对感觉材料的给予方式,同时也是立义对象的显现方式,“通过立义,一堆死的材料被激活,成为面对意识而立的对象,一个客体” [2]126。立义中最重要的立义形式指的是一个意义以何种方式被给予,包括感知型、想象型、符号型以及混合型等多种方式。“每一个对象都可以通过无数不同的意义被构造出来,而每一个意义又都能够在无数不同的意指中被给予” [2]136。

|

| 图1 意识过程的三分结构 |

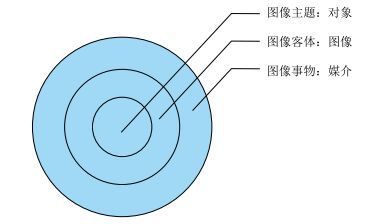

胡塞尔认为,与绘画相关的图像意识,包含图像事物、图像客体、图像主题这三种客体,以及与之相对应的三种立义。图像事物是物理客体,比如印刷的纸张、色彩、点阵、尺寸;图像客体是展示性的客体,例如梵高《向日葵》中张扬而大朵的向日葵;图像主题则是被展示的客体,例如实在的向日葵。三者间的关系可用下图简单表示:

从图 1、图 2可见,图像客体被图像事物唤起,并且表征着图像主题。与此相应地,与三种客体相关联的三种立义活动相互交织在一起:首先是对图像事物的感知立义,其次是对图像客体的感知+想象立义,再次是对图像主题的想象立义。三种客体,三种立义共同构成了图像意识。当人们的意识投向图像客体时,获得对图像客体的感知和想象立义,即图像显现是一种感知性的想象,在直观的看与想象的基础上才能形成非直观的表象。当意识投向图像主题时,则获得对图像主题的想象立义,因为图像客体和图像主题必须相似但不能完全相同,图像主题需要靠想象显现出来,形成某种表象。否则,人们所看到的便如照片一样的回忆或呈现了,所得到的图像意识也就不是复杂的意识,而是一种较为简单直接的想象意识了。

|

| 图2 图像意识中的三种客体 |

胡塞尔认为,包含了图像意识在内的审美直观不是一种可传授、可习得的方法,更多的是一种每个人生来就具有的自然能力,是意识固有的本质结构。只要每个正常人有图像意识,便会有三种客体、三种立义,这是一个即使时空变换、认知主体不同也不会改变的本质结构。按照他的分析,在图像意识中唯一本真地显现出来的是图像客体,这与康德对形式的观照有异曲同工之处,不同的是康德的先验主体作为现象世界的先验根据,是普适固定的,胡塞尔的先验主体产生于经验世界,因而现象学不仅是意识之学,也是“内意义”之学,意识投向之处也是意义自然呈现之所,意义就蕴含在形式之中。但当这种审美直观方式与拒绝图像主题的抽象绘画相遇时,图像客体就获得了前所未有的地位。

1.3 抽象画:感官之眼下的“物性”呈现“抽象艺术的一个目标就是去呈现作为艺术的艺术而不是作为其他东西的艺术,使艺术成为它最适合的东西,越来越多地将它离析和定义,越来越纯粹和空洞,越来越绝对和排他非写实,非再现,非具象,非意象,非表现,非主观” [3]214。它们由纯粹的线条、色块或者大面积的几何形状构成图像客体,擅长以一种客观而冷静的态度静候与之相遇的人。不同于传统具象绘画吸引观者目光在图像客体中游弋、摆渡,直至在图像主题的彼岸停泊靠岸,抽象画以一种拒绝的姿势将观者的目光搁浅,幸运的话会于瞬间向观者呈现图像客体的某种物性(objecthood),使主体观者在感官上获得审美愉悦。

这种召唤观者静观的态度可称为博物馆的艺术观。博物馆是一个巨大的隐喻,在博物馆所呈现的时空里,它收纳被艺术体制得到认可的作品,也规定观众观看时的审美态度。当人们登堂入室,立刻被召唤祛除一切日常的因素,以一种肃穆而纯粹的心态去面对精心陈列的艺术品,用重新组织的感官系统开启美的历程。

但对于抽象画所需要的这种博物馆式的审美直观,看似是对艺术自律的维护,实则是对现代性的逃避。柏林伯格倡导的这种现代主义“表现为要将现代艺术家从现代社会生活的不纯和粗俗中解放出来的一种伟大努力” [4]36。许多艺术家的职业尊严得以确立,但是“极少有人长期地赞成这种现代主义:一种没有个人感情或社会联系的艺术必然很快就会显得枯燥无趣,没有生命力。它所给予的自由只是那种形式美丽、密封的坟墓的自由” [4]36。

在对抽象画的这种封闭而静观的过程中,难道图像主题和外在意义真的能被完全排除吗?对感官没经过特殊训练的多数人而言,面对一幅抽象画,首要问题总是急于去思索它画的是什么,在博物馆看展览时也倾向于先用标题文字去规定自己的感受方式,进而获得艺术作品的审美意图,否则就如坠云里雾里,以一句“不懂”否定作品的价值。这是读图时代之前漫长的读文时代对人的认知方式的塑造,也说明了对以价值和意义为永恒追求的人类来说,悬隔一切现实而对艺术进行纯粹的审美直观很不容易做到。胡塞尔晚期向生活世界现象学的转向也提供了佐证:“尤其是在实在性的客观世界方面(同样,也在每一个作为纯粹先天科学领域的各种各样理念的客观世界方面),它(现象学的解释)所要做的无非是——这往往不能得到足够的重视——对这个世界为我们大家尤其是为从事哲学研究的人所具有的那种意义做出解释。显然这种意义只有从我们的经验中获得” [5]。因而审美直观下的纯粹物性也就随之成为一种审美的乌托邦,当艺术史的钟摆向另一极摇去时,欢叫着介入生活的现成品艺术的出现也就不足为奇了。

2 心灵之眼:艺术就是生活 2.1 胡塞尔之后的现象学家不同于胡塞尔对审美直观中的图像意识的看法,在他之后的许多现象学家,都宣称能通过图像客体看到更多东西。海德格尔可以从一双农鞋中看到他想看到的一切东西:艰辛、贫穷、大地、死亡、战栗……所以他认为艺术作品应以自己的方式开启真理。梅洛·庞蒂说在许多荷兰绘画中,能从镜子中的圆眼珠中可以看到空虚的人物内心。“如果胡塞尔活到了其他现象学家之后,他可能会说:如果我不是农民,没有在农村呆过,就不具有海德格尔的第三只眼,但或许会具有梅洛·庞蒂可以看到都市人空虚灵魂的超人视力” [2]212。因此这第三只眼的拥有以及在何种程度上的拥有,是因人、因时、因地而异的。决定面对一副艺术作品能不能看到更多,甚至能不能把握作品的真谛,区别不在于对审美直观方式的掌握,而在于有没有第三只心灵之眼,类似于康德所说的某种“天才”。

2.2 布尔迪厄的趣味区隔不同于海德格尔等现象学家形而上地宣称艺术作品是对真理的去蔽,布尔迪尔利用社会学的方法对普通人做了大量调查后,认为人们选择何种艺术品进行审美,背后来源于被趣味塑造了的目光。现象学祛除的社会性的干扰因素,正是布尔迪厄要极力恢复的。

康德认为审美判断力跟兴趣无关,但也能产生一种趣味,从而起到某种区隔的作用。到了布尔迪厄这里,“趣味区隔”被进一步社会化,在经济资本、社会资本、文化资本决定的趣味的作用下,不同阶级对文化作品的占有“意味着并非被普遍分配的配置和能力(尽管它们表面是天生的),文化作品成为一种物质或象征的专门占有的对象,它们作为(被客观化的或被归并的)文化资本起作用,提供一种区分的利益和一种合法性的利益” [6]446。相对于资产阶级对先锋派绘画、政治纲领等法定趣味的占有和生活中无处不在的审美经验,“民众阶层倾向于一种实用的和功能主义的‘审美’,拒绝形式训练和一切种类的为艺术而艺术的无动机和无价值,这种顺从也是日常生活的所有选择和一种生活艺术的根源,这种生活艺术迫使把严格意义上的审美意图当成‘荒唐念头’祛除” [6]599。

或者说,人们投向艺术作品的目光实际上是受经济资本、社会资本、文化资本等各种因素塑造和干扰的,不同的主体很难具有相同的欣赏方式,现象学审美直观下人人拥有的图像意识似乎是一种很难实现的视觉民主。而人的目光先天拥有的符号欲望则会促使传统艺术、现代艺术等作为艺术生产场中的不同趣味进行生产和占有,从而形成阶级的区分符号,满足被趣味分层的视觉和需求。

的确,纵观艺术史我们不难发现,从抽象艺术到现成品艺术的嬗变,大多是精英阶层而非普通大众把玩的游戏,就连号称“我喜欢呼吸胜于喜欢工作”的米塞尔·杜尚,也是因为出生中产,有可观的遗产可以度日,才会在玩艺术的同时又觉得艺术是大不了的事,不屑于从艺术中追名逐利。试想由于主客观原因缺乏某种天赋和特殊训练的人,又怎能轻易拥有对现代艺术的审美趣味呢?

2.3 现成品艺术:心灵之眼下的意义阐释米塞尔·杜尚一开始是一位立体主义者,但是他对他称之为“绘画的物理外表”的东西感到深深的失望:“我对观念更感兴趣而不仅仅是视觉产品,我想让绘画再次为大脑服务。” [3]197当他起初怀着嘲讽的目的将男士小便器掷到艺术界时,这种被叫做“现成品”的作品抽空了所有传统美学趣味的来源,给西方艺术史记上了浓重的一笔。

一个世纪过去了,以米塞尔·杜尚《泉》为开端的现成品艺术不断在艺术家的“挑选”中出现,刺激着观众的视网膜。当一部分人还执着于去美术馆接受古典艺术的教育和感染,怀疑现成品是否为艺术时,另一拨人则随着现代性的节奏不断打破和拓宽着艺术与生活的界限。这时,人们不禁要问:到底该如何观看这个时代的现成品艺术?两个看似一模一样的物品应该怎样去鉴别其中哪个是艺术品?

只靠审美直观的感官之眼是无法辨别的。因为现成品艺术“在主体和世界之间嵌入了构成视觉性的所有语言,即文化的构成物,使视觉性区分于视觉和未经中介的视觉经验的概念” [7]。阿瑟·丹托在《寻常物的嬗变》里认为,“艺术的边界在于所有的艺术都是有所关于的,艺术品的关于结构(aboutness)使艺术品和它难以分辨的物质副本有了区别……世上本没有艺术品,除非有一种解释将某个东西建构为艺术品” [8]。所以,对“现成品”艺术的观看需要人们在艺术理论的框架内进行解释,也需要迪基所说的一种艺术史的知识:艺术界。

这正是在面对现成品艺术时需要秉持的“观看”态度。对现成品艺术的接受方式必须由单纯的审美直观转为复杂的意义阐释,否则面对和副本一模一样的现成品艺术,观众从感官上很难去获得审美价值,理解它们的艺术价值。诸如米塞尔·杜尚的小便器,安迪·霍沃的布里洛盒子等现成品艺术的创新,使“美”与“艺术”发生了快速断裂,剥落了美的艺术在丑、震惊、恐怖等审美范畴各显其身。且不论审美价值和艺术价值的高低,若观者不以阐释意义的姿态去探寻背后的“有所关于”,可能很难把握其中的真谛,也很难介入当下的社会和生活。

3 符号学维度:感官之眼和心灵之眼在现代性冲破博物馆的大门,以现成品的方式打破艺术和生活的界限后,以艺术自律为前提的感官之眼的观看方式也必然要转向生活艺术化所带来的心灵之眼的意义阐释,这两者作为面对艺术品的两种方式并非截然对立和泾渭分明的,前者从外在层面,后者从内在层面为我们提供了面对现代艺术的两种观看方式,并融于符号学维度的符号化中。

现象学主要是关于意识的哲学,符号学则是关于意义的哲学。在人们生活的世界里,不管是有意识还是无意识地,总是会为感知并接收到的物寻找意义,经过不同形式的意义给予,“物”便从前符号状态开始符号化,最终携带上意义,成为符号。符号化的过程,即赋予感知以意义的过程,也被称为“再现”。“再现的对立面是呈现,一个杯子可以呈现它自身,物自身的呈现不能代表任何其他东西,呈现无法产生意义。只有当呈现对一个意义构筑者意识发生,在他的解释中变成再现,才会影响意义。呈现是单一的(以某种形态面向意识),再现则是多元多态的(可以有多种解释)” [9]35。

符号化的多元必然会造成解释的多元,一是因为“任何符号解释都有个人和社会两个方面,符号化的过程,从个人感受开始,最终的解释方式(理解符号所用的符码)可以是文化性的,也可以是个人化的” [9]35。二是因为接受者对物的感知必然是片面的,符号既然要携带意义,就会产生感知—接收—解释的片面化,进而形成不同的符号及多元的意义。这就决定了对符号的解释与现象学的图像意识是不同的,前者是解释者的个人意识与文化标准交互影响的结构,也是感知—接收—解释的完整过程,后者则围绕感官之眼的感知展开。

4 结语自古至今,哲学家对人的研究不绝如缕,古希腊哲学宣扬“认识你自己”,卡西尔通过对人是理性的动物的否定推出人是符号的动物,社会心理学家乔治· H ·米德认为“自我,心灵,‘意识’以及表意的符号,在某种意义上是一起突然产生的” [10]。可见人类对意义的追求是漫长而永恒的,因而仅用感官之眼去观看抽象画就只能停留在感官体验的层面,对现成品这样的艺术而言,用感官之眼去观看更是无法得其所示。所以面对现代艺术,必须要有感官之眼,也要有心灵之眼。观者和艺术之间,既可以有趋于纯粹的审美直观,也可以有调动心灵阐释意义的参与关系。审美感知和意义阐释,感官之眼和心灵之眼在符号学的维度得以统一,也在不少艺术家的作品中完美融合。

按支宇的说法,中国当代画家李向明的抽象艺术“在呈现材料基底的‘物性’之后,还有着向具像物、现成物和文化物逼进的重要取向。” [11]具有中国传统记忆的文化符号与现成品的借用,写有文字、缀满“补丁”的公粮布袋的使用,以及破旧衣物和手工纺织物在抽象艺术中的拼贴,使得原本抽象的艺术成为“一个可能飘浮与流动在全球抽象艺术界的形而上学性的、没有肉身性和生命感的视觉图像” [11]。

李向明交织着抽象与具象的作品,必然会要求观者用感官之眼和心灵之眼去观看,在这一过程中个人意识和集体意识,审美直观和意义阐释必然会此消彼长、交互作用,最终超越感官,到达心灵层面的审美体验。至此,现代艺术的审美直观维度、意义阐释维度,乃至符号学的符号化维度,经过某种程度的博弈达到交融,让观者获得属于现代人的自由而丰富的审美体验。

| [1] | [德]康德. 判断力批判[M]. 李秋零, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2011. |

| [2] | 倪梁康. 意识的向度——以胡塞尔为轴心的现象学问题研究[M]. 北京: 北京大学出版社, 2007. |

| [3] | [美]罗伯特·威廉姆斯著. 艺术理论——从荷马到鲍德里亚[M]. 许春阳, 汪瑞, 王小鑫, 译. 北京: 北京大学出版社, 2009. |

| [4] | [美]马歇尔·伯曼. 一切坚固的东西都烟消云散了[M]. 徐大建, 译. 北京: 商务印书馆, 2015. |

| [5] | [德]埃德蒙德·胡塞尔. 生活世界现象学[M]. 倪梁康, 张廷国, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005: 209. |

| [6] | [法]皮埃尔·布尔迪尔. 区分: 判断力的社会批判[M]. 刘晖, 译. 北京: 商务印书馆, 2015. |

| [7] | [英]乔纳森·哈里斯. 新艺术史批评导论[M]. 徐建, 译. 南京: 江苏美术出版社, 2010: 126. |

| [8] | [美]阿瑟·丹托. 寻常物的嬗变——一种关于艺术的哲学[M]. 陈岸瑛, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2012: 18. |

| [9] | 赵毅衡. 符号学原理与推演[M]. 南京: 南京大学出版社,, 2016. |

| [10] | [美]乔治H米德. 心灵、自我与社会[M]. 赵月瑟, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005: 13. |

| [11] | 支宇. 复活之物——李向明抽象艺术材料基底与艺术语言的双向转化[J]. 中国艺术, 2013(1): 16–19. |

2017, Vol. 19

2017, Vol. 19