2016第38卷第7期

2.南开大学 商学院,天津 300071;

3.南开大学 创业研究中心,天津 300071

2.Business School, Nankai University, Tianjin 300071, China;

3.Research Center of Entrepreneurship, Nankai University, Tianjin 300071, China

20世纪80年代末期,随着长期占据社会科学研究主导地位的实证主义及其倡导的定量研究方法受到越来越多的质疑和挑战(Phillips和Oswick,2012),社会学(Lash,1990)、社会心理学(Gergen,1985;Potter和Wetherell,1987;Hollway,1989;Shotter和Gergen,1989;Shotter,1993)、传播学(Mumby和Stohl,1991;Deetz,1992,1994)、文化人类学(Clifford和Marcus,1986;Marcus和Fischer,1986;Geertz,1988,1997)等学科开始从文本与语言的角度重新审视各种议题及研究,由此引发的“语言转向”成为当代社会学科发展历程中影响深远的趋势之一,促使语言问题成为诸多研究领域的焦点(Alvesson和Kärreman,2000a;陈嘉映,2003;吕源和彭长桂,2012)。组织管理学科中方兴未艾的语言转向不仅促使组织战略、制度、身份认同、变革等核心领域的学者对语言及其作用产生了浓厚、持续的兴趣(Alvesson和Kärreman,2000;Vaara和Monin,2010;Loewenstein等,2012;Cornelissen和Werner,2014),而且围绕“语言”这一关键点,引领了一场涉及组织研究理论框架和方法设计的基础性变革,而组织话语研究是其中最重要的内容(Phillips和Oswick,2012;Fairhurst和Putnam,2014)。组织话语研究在本质上将组织视为话语性社会构建过程,以组织情境中的口头与书面话语文本为直接研究对象,以此剖析组织行为、现象、关系、要素及组织本身。这一特殊的理论框架与研究方法为组织研究开辟了新的理论、视角、思路与范式,得到越来越多的学术关注与认可,在近十五年的发展中尤为突出,国际期刊《组织》(Organization)、《人际关系》(Human Relations)、《应用行为科学杂志》(Journal of Applied Behavioral Science)以及分别引领欧洲、美国组织管理研究风向的顶级学术期刊《组织研究》(Organization Studies)、《管理学会评论》(Academy of Management Review)都先后开辟专刊进行探讨,有力地推动了组织话语研究的成果积累与长远发展。

然而,尽管中国拥有独具特色的话语体系,与西方组织话语研究的良好势头相比,中国学术界对组织话语关注甚少(吕源和彭长桂,2012;冯捷蕴,2013;彭长桂和吕源,2014,2016),甚至语言视角下的组织研究成果也十分有限(林泉等,2010;郭毅等,2010;王涛等,2011),这种现象的原因可以归结为:与组织研究中其他研究框架和方法相比较,组织话语研究更强调多学科交叉以及在此基础上进行巧妙的研究设计,给研究人员涉足这一研究主题带来了障碍,而中国在国际组织管理体系中的话语权有限,致使相关研究更加滞后。针对中国学术界对组织话语的关注不足及其主要原因,本文以文献综述为切入点和基础,力图在梳理和评述相关文献的基础上,描述、提炼组织话语研究的发展脉络、主题演化以及未来研究趋势,并特别探讨推动中国组织话语研究、构建中国组织话语体系、提升中国组织话语权的基本路径,以期在向中国组织管理界推介这一研究方法及理论框架的同时,为后续研究,尤其是中国情境下的组织话语研究做铺垫。

具体而言,本文首先界定组织话语相关的主要概念,介绍已有研究发展概况,然后围绕话语分析渗透深入和广泛的四个组织研究领域:组织制度、组织战略、组织身份认同与组织变革,系统梳理、回顾代表性的组织话语研究及其主要成果。以此为基础,本文分别从理论与方法两个方面述评、总结话语分析对组织管理研究的主要贡献,提出组织及其要素的话语构建过程研究理论框架,并从言语性关注、理论基础、研究方法、研究主题等方面剖析现有研究的局限与不足,进而探讨、呈现未来可行的进展方向及研究议题,以启发后续研究。最后,本文客观描述中国组织话语的研究现状,从实践与理论两方面剖析中国在国际组织管理体系中话语权有限的历史与现实原因,并结合前文对西方组织话语研究的系统回顾、述评与展望,围绕“话语研究—话语权—话语体系”的循环发展路径针对中国组织话语体系建设及研究如何改善现状、逐步积累及寻求长远突破提出基本性、方向性建议。

二、组织话语相关概念界定与研究发展概况 (一)组织话语相关概念界定作为话语研究中的核心概念,话语具有两层不同的含义:从日常用语层面来说,话语通常是指人们直接交流时使用的口头语言,强调言语交际互动;从广义的层面来看,话语是指相互关联的成套观点以及表达观点的方式,包括并强调书面文本以及这些文本累积表达的含义。组织话语的概念结合了这两个层面,指的是组织情境中使用的语言,同时包括口头与书面语言。文本是组织话语研究的基础对象与内容,包括书面文本、口头语言、图片、象征、符号等多种形式(Grant等,1998)。

贯穿日常组织管理与运营始终的话语活动反复作用于组织及其要素,而其产生作用的基础是话语的基本功能,主要包括修辞功能、协调功能、认知功能等。修辞功能指的是通过选择、使用合适的话语进行沟通,以实现说服的目的(Foss等,2014),基于此的组织研究关注话语文本在组织运作过程中对想法的表达与传递(Phillips等,2004;Phillips和Oswick,2012),将其视为一种策略行为,强调修辞策略(如逻辑、情感、伦理等,Green Jr等,2009;Erkama和Vaara,2010;Vaara和Tienari,2011)与修辞格(如转喻、隐喻、提喻、类别等,Green,2004;Etzion和Ferraro,2010;Green Jr和Li,2011)的运用及效果。协调功能指的是依据话语背后既有的俗成约定或创造新的约定来协调不同行动者群体的行为(Krauss和Fussell,1996),基于此的组织研究刻画特定群体的共同话语形成过程或群体间话语沟通过程,进而剖析组织内部及组织间如何协调运作以及由此产生的组织要素变化与演进(Weber和Camerer,2003;Liu等,2015)。认知功能指的是话语被用来表达相关的认知知识,如类别、图式、心理模式等(Weick,1995),基于此的组织研究超越组织话语的表层信息传递,从语言认知视角剖析话语对深层组织逻辑、制度的创造、塑造与影响(Nigram和Ocasio,2010;Cornelissen等,2015;Ocasio等,2015)。

(二)组织话语研究发展概况话语分析的学术概念出现于20世纪50年代(Harris,1952a,1952b),相关研究起步于70年代(吕源和彭长桂,2012),发展于80年代,在紧随其后的语言转向的催化下,该方法及理论框架在组织研究中得到广泛运用,并以2004年顶级欧美组织管理学术期刊相继推出专刊为契机和里程碑,在21世纪的前15年得到飞跃式发展。

基于“镜子逻辑”,实证主义主导下的组织研究假定语言是知识、信息沟通的“透明媒介”,所收集的语言数据是对相关研究问题的可靠表达(Hakuta,1986;Alvesson和Kärreman,2007),不仅对语言本身少有关注,而且在使用语言进行研究时基本忽略其使用情境,因此,研究过程及结果充满疑点(Grant等,1998;Linell,2009)。语言转向对此提出挑战(Cooper,1989;Deetz,1992),指出人们使用语言时通常基于特定目的对语义进行操控(Potter和Wetherell,1987),激发组织研究开始重视语言本身及其特性(Alvesson和Kärreman,2000a;Brown,1977;Morgan,1980,1983),关注语言的功能、使用及情境,词汇、句式、语篇、修辞等语言要素被视为与田野调查同等重要(Geertz,1988)。学者们基于语言对组织研究中权力、知识、意义等核心问题的重要作用,将组织及组织现象视为话语性社会构建(Philips和Oswick,2012)。组织话语研究以这些基本观点为基础,强调话语本身及其在组织管理实践中的运用,认为语言不只是简单地反映、传递语义,而是由各种语义构成,且与具体的组织惯例相联系。

组织话语研究不仅关注表达某一特定概念或想法的成套文本,而且致力于探讨这些概念或想法在文本中的构建与形成以及该过程对所在组织情境的影响。因此,组织管理研究中的话语分析涉及文本的收集、文本如何构建意义、意义文本的传播、接收与使用等(Phillips等,2004),关注组织话语性质、构成组织话语的文本如何生成、不同文本如何产生不同影响作用等基本问题。语言转向早期的研究致力于探讨组织话语的性质及贡献(Keenoy等,1997;Iedema和Wodak,1999;Keenoy等,2000;Boje等,2004;Grant和Hardy,2004;Oswick等,1997,2000,2002);近年来,越来越多的研究将话语分析与特定的组织研究领域相结合,探讨具体情境下与组织话语相关的主题,包括组织身份认同话语(Ybema等,2009)、组织变革话语(Grant等,2005;Oswick等,2005;Oswick等,2010)、战略话语(Knights和Morgan,1991;Balogun等,2014)、领导话语(Fairhurst和Grant,2010)等。

三、组织话语与制度、战略、身份认同及变革诸多组织研究领域运用话语分析的理论与方法探讨具体的组织管理问题(Ashforth和Mael,1989;Jack和Lorbiecki,2007;Greenwood等,2008),其中组织制度、组织战略、组织身份认同与组织变革是运用最广泛、探讨最深入、贡献最显著的四个领域(见表 1)。

| 代表文献 | 主要观点 | |

| 组织制度 | Phillips等,2004 | 提出制度化话语分析模型;制度化是制度话语构建的过程 |

| Maguire和Hardy,2009 | 去制度化过程中,既有管理问题在新的话语体系下逐步实现常态化 | |

| Khaire和Wadhwani,2010 | 行动者通过阐释历史构念塑造新市场制度及其类别意义、艺术审美标准 | |

| Hardy和Maguire,2010 | 场域配置事件创造出话语空间,竞争性话语推动制度场域及组织发生变化 | |

| Ocasio等,2015 | 协调、意义赋予、转换、理论化推动制度逻辑的再生与变化过程 | |

| Bitektine和Haack,2015 | 多层面的组织合法性理论,认知与沟通是跨层面合法性过程的基本要素 | |

| 组织战略 | Knights和Morgan,1991 | 战略话语中的“权力效应”将权力合法化,使战略成为优秀的管理惯例 |

| Ezzamel和Willmott,2008 | 组织话语是战略的基本构成要素,企业以此介绍新惯例、重构企业战略 | |

| Mantere和Vaara,2008 | 话语影响组织成员对战略理解、战略参与及其在战略实施中的角色分配 | |

| Hardy和Thomas,2014a | 战略话语构建过程中权力与阻力错综共存,促成战略目标及主题 | |

| Liu和Maitlis,2014 | 情绪动态影响组织战略形成过程,高管团队关系动态为其中关键机制 | |

| 身份认同 | Phillips和Hardy,1997 | 组织内外部的行动者群体通过话语影响、改变身份认同及制度构建过程 |

| Phillips和Hardy,1999 | 宏观社会层面的广泛话语影响特定身份的界定,而后者转而也能影响前者 | |

| Humphreys和Brown,2001 | 个人及集体层面的身份认同过程以不同类型叙述话语为构建基础 | |

| Hardy等,2005 | 两阶段组织间合作模型;组织间合作是相关行动者话语互动的产物 | |

| Phillips等,2013 | 创业者采用身份认同话语战略构建同质关系,并成为网络中的核心成员 | |

| 组织变革 | Heracleous和Barrett,2001 | 话语结构性观点将话语分解为动态二元,即表层沟通行为及深层话语结构 |

| Sonenshein,2010 | 管理者通过解冻、修改语义推动变革,并通过保留现有语义维持组织稳定 | |

| Whittle等,2010 | 作为调停者的变革代理人运用话语的“利益漏斗”平衡各群体的利益诉求 | |

| Teram,2010 | 冲突性变革话语有助于具有道德模糊性的服务机构公开探讨、解决问题 | |

| Grant和Marshak,2011 | 提出了一个多维度理解变革话语及其中相互关系的分析框架 | |

| Dewulf和Bouwen,2012 | 变革会话过程中,行动者形成各异的框架,变革对话必须面对框架差异 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | ||

沟通制度主义(Cornelissen等,2015)将语言沟通置于制度理论与分析的核心位置,语言互动不仅是内心想法或意图的表达或反映,也是制度现实的潜在构成部分。组织惯例的理性化、合法化及制度化是典型的社会构建过程(Vaara,2014),往往是通过符号、象征、文本等语言体系来实现(Friedland和Alford,1991;Green Jr等,2009),基于此,话语分析以最直接的方式融入组织制度领域。

一方面,部分研究采用组织话语的理论视角及框架剖析制度的社会构建过程,如理论化、合法化、制度化及去制度化等,针对该过程中的话语、语篇、语句特征进行分析(Vaara,2014;彭长桂和吕源,2014,2016),并结合情境剖析话语蕴含的意义与思想(Sahlin和Wedlin,2008)。Phillips等(2004)指出,以往的制度研究往往聚焦制度化的影响与效应,对制度化过程关注不足,而话语分析为探讨该过程提供了合理清晰的框架。他们提出一个基于文本生成、类型及关联的制度化话语分析模型,聚焦制度化过程中文本、话语、制度与社会行为之间的关系,指出制度化的基础不是社会行为,而是描述、传达这些行为的文本,制度由话语组成,是话语活动影响社会行为的产物,而制度化实际上是制度话语构建的过程。话语视角下的研究质疑了传统制度观点,有力地推动了制度化过程研究的理论构建及后续探讨(Hardy等,2005;Kostova等,2008;Battilana等,2009;Ocasio等,2015)。另一方面,部分有关组织制度的实证研究采用话语分析的方法探讨制度的社会构建过程,通过话语识别该过程中的主要行动者并分析其互动影响,进而深层阐释不同组织领域的制度构建逻辑(Khaire和Wadhwani,2010;Maguire和Hardy,2009,2010)。Khaire和Wadhwani(2010)采用话语分析方法聚焦于新市场类别“印度艺术”的市场制度形成过程,呈现该过程中拍卖行、记者、评论者、博物馆等行动者的话语互动及影响。研究表明,市场行动者通过阐释相关的历史构念塑造新类别的意义,并以此增进该市场类别中的美学比较与艺术估值。话语分析方法不仅促使研究者更多地关注研究语言文本自身,而且也引导他们透过文本更准确、深刻地把握制度构建的内涵和意义。

更多的研究尝试将话语理论与方法的优势融合起来。话语分析中运用的修辞学理论强调语言认知与行动者之间的互动关系,Green Jr等(2009)基于此构建了制度化的象征或认知概念,分析美国商业领域“全面质量管理”制度化过程中的话语修辞,提出“制度化是论据结构变化”观点。Maguire和Hardy(2009)同样采用话语分析方法,但关注的是去制度化过程,聚焦杀虫剂(DDT)使用惯例从广泛传播到被弃用的过程,分析话语对外部驱动型去制度化过程的影响。研究表明,当既有管理出现问题化状况,将在新的科学、法律知识话语体系支撑下逐步实现常态化,从而瓦解了支持现有惯例的制度基础。在聚焦DDT使用惯例的后续研究中(Hardy和Maguire,2010),他们将联合国大会视为“场域配置事件”,探讨这样的事件如何通过话语过程改变制度场域或相关组织。针对主要行动者的话语过程分析表明,诸如联合国大会的场域配置事件创造出多种话语空间,对文本生成、传播、接受模式的规定及理解各异,行动者在事件中的位置各异,进入不同话语空间的能力及跨空间传播话语文本的能力各异,由此形成竞争性话语,并对场域产生不同的影响。他们的系列研究表明,作为主要行动者的个体或群体通常基于自身所处的位置、立场及利益,通过创造、散播、接受话语文本为制度领域带来激进、深远的变化。

话语分析为制度化背后的社会构建过程提供了全新的认识论基础和研究方法。在传统制度研究聚焦制度的效应机制及跨层次联系的基础上,话语分析启示学者们运用语言学的视角与方法探讨制度产生、变化以及消亡的动态过程,进而打开了传统实证研究避而不谈的“黑匣子”(Phillips和Oswick,2012),丰富、深化了我们对制度及制度化过程的理解。继2004年推出“语言与组织:话语所为”的专刊之后,国际顶级期刊《管理学会评论》于2015年第1期推出聚焦制度话语的专刊“沟通、认知与制度”,鼓励学者们从其他社会学科领域借鉴与话语、沟通相关的理论观点,并使之与制度的认知基础相联系,将与沟通相关的新构念(如声音、对话、言语行为等)介绍到制度理论研究中,超越现有研究对修辞策略、修辞格等话语要素的探讨(Cornelissen等,2015)。该专刊中的五篇文章均站在理论构建的高度深入地揭示话语与沟通在制度形成中的重要角色(Ocasio等,2015;Clemente和Roulet,2015;Gray等,2015)、维持(Bitektine和Haack,2015;Harmon等,2015)及变革(Bitektine和Haack,2015;Harmon等,2015)。例如,Ocasio等(2015)聚焦制度逻辑潜在构成性原则的再生与变化过程,指出分布在组织与制度场域内的沟通事件通过类别系统聚合,从而产生有意义、可持续的制度逻辑构成性原则,而协调、意义赋予、转换、理论化这四个不同的基本沟通功能推动这一再生与变化过程的实现。同时,有四篇文章尝试构建跨宏观与微观层次的模型以阐释制度的持续性以及制度变化的根源(Ocasio等,2015;Bitektine和Haack,2015;Clemente和Roulet,2015;Gray等,2015)。其中,Bitektine和Haack(2015)提出了一个多层面的组织合法性理论,从评估者视角将合法性视为微观层面个体对组织的评判以及宏观层面群体的评判,而合法性判断的形成有赖于评估者的言语性、非言语性沟通及其背后的认知。因此,评估者的认知与沟通是跨层面合法化过程的基本要素,而在竞争性群体尝试改变评估者合法性判断时,不同的话语与修辞策略对于挖掘合法性、制定制度战略至关重要。这些新探索将组织制度话语研究引入新的高度与深度,为推动后续实证研究提供了普适且明确的建议,对如何推动制度话语、制度沟通的理论化具有深远的意义。

(二)话语与组织战略战略话语是最早受到关注的组织话语(Knights和Morgan,1991),相关战略研究致力于战略话语的解读及其构建过程的剖析,关注战略管理话语的生成、对组织管理的影响以及相关行动者在战略话语互动中的角色等基本问题(Phillips和Oswick,2012;Paroutis和Heracleous,2013;Balogun等,2014)。话语分析不仅为战略研究带来了新的研究视角与方法(Fenton和Langley,2011;Balogun等,2011;Cornelissen等,2011),引发了对传统战略研究的重新思考,而且深刻影响、改变了学者们对战略及战略过程的理解(Balogun等,2014)。

首先,在战略性质界定方面,传统的观点将战略视为是自发性的组织活动,而话语分析将战略的规划与制定视为具有生成条件的管理话语构建过程。Knights和Morgan(1991)认为,作为管理话语中的一种基本要素,战略的生成与复制往往以特定的组织及组织管理变革为背景。他们系统回顾了战略管理话语在美国商业历史上的根源、发展与传播,指出战略话语中存在显著的“权力效应”,赋予管理者独特的个人及组织安全感,向利益相关者证明其管理的合理性,使战略合法化并推动其实施,并使之成为优秀惯例的象征,掀起商业界的战略热潮。在后续研究中,他们(1995)通过分析保险公司的IT战略实施案例指出,战略话语的实施并不具有无条件的普适性,相反,必须符合一定的市场条件和文化条件。他们的系列研究表明,战略并不是一套同质、具体的想法,而是存在于异质、分散且脆弱的话语中,而能够使战略高层盘踞高位的原因正是战略中使用的语言,因此,话语从基础上影响甚至决定战略的性质及实施效果。

第二,在战略形成要素方面,组织话语是战略的构成性要素(Lilley,2001),而权力在战略话语生成及其产生影响效果的过程中发挥着重要作用,而传统战略研究往往掩盖了话语中的权力效应(Knights和Morgan,1991)。从非正式的组织成员交流、竞争格局传闻,到正式的战略会议探讨、组织使命及战略宣言,战略工作本身必须通过各种形式的语言使用来实现(Balogun等,2014)。Ezzamel和Willmott(2008)认为组织话语是战略的基本构成要素,而战略制定活动被视为是一种组织话语惯例。他们发现,针对组织中的新做法,企业通过有效的组织话语介绍新的标准及工作方式,不仅影响员工们的工作方式,而且重构企业整体战略,而权力效应有力地推动了战略话语的生成与传播。Hardy和Thomas(2014a)发现,权力效应会在特殊的话语及惯例中得到强化,而多种行动者会通过参与这些惯例传播话语并推动其常态化。在战略话语构建过程中,权力与阻力以错综复杂的方式相连、共存、互动,战略主题及目标由此生成,并转而增强、促进话语。话语不仅在战略工作中起到关键的沟通、说服作用,而且能够通过背后的社会、心理、认知内涵影响组织内部成员及外部利益相关者对战略的理解与接受程度(Balogun等,2014)。

第三,在战略实施方面,战略工作中不同形式的言语交流将对战略理解、沟通以及整个实施过程产生不同的影响(Balogun等,2014)。后结构主义者将话语视为知识和权力的基础(Foucault,1973,1980),对组织运营及绩效产生重要的影响。战略话语直接影响内部成员及外界看待组织战略甚至组织本身的方式(Lilley,2001)。Ezzamel和Willmott(2008)发现,公司高层管理者采用的战略话语不仅影响股东价值构建的表达效果与推动效果,而且对战略的具体实施及效果有至关重要的作用。由于话语具有较高的灵活性与模糊性,行动者可以通过话语形式控制战略进程,如通过模糊的话语引导组织成员支持管理层发起的战略项目,推动新项目的实现(McCabe,2010)。Mantere和Vaara(2008)从批判性话语视角聚焦战略参与问题,发现成员参与与战略工作的性质密切相关,而话语不仅影响战略的生成与合法化,而且影响组织成员对战略的理解以及他们在战略实施过程中的角色分配。具体而言,“神秘化”、“纪律性”、“技术化”话语对组织成员的战略参与负相关,而“自我实现”、“对话交流”、“具体化”话语能够推动组织成员更积极地参与到战略实施过程中。组织话语积极与消极影响并存的事实对组织管理者及组织战略研究者均有重要的启示意义。

战略话语研究由来已久,在语言转向的影响下发展迅速。2014年3月,国际主流期刊《管理研究杂志》推出专刊“作为话语的战略:意义、挑战及未来研究方向”,进一步聚焦战略化的话语过程(Hardy和Thomas,2015;Liu和Maitlis,2014;Kwon等,2014),将战略话语分析与行动者的情绪(Liu和Maitlis,2014)、目标导向行为(Kwon等,2014)、主观决策(Dameron和Torset,2014)等认知性特征联系起来,强调战略话语模糊性(Abdallah和Langley,2014)、主观性(Dameron和Torset,2014)、动态性(Liu和Maitlis,2014)、权力性(Hardy和Thomas,2015)等关键特征对战略计划、生成及实施过程的影响。鉴于以往研究较少关注认知因素对战略话语构建过程的影响,Liu和Maitlis(2014)以观察战略话语互动中的情绪呈现为基础,探讨情绪动态对高管团队战略塑造的影响。研究发现,战略话语中的情绪动态在情绪类别、呈现顺序及形式等方面存在差异,与之相伴的战略形成过程在问题提出、探讨、评估以及最终决策等方面存在差异,而团队关系动态是连接情绪动态与战略形成过程的关键机制,同时其关联也受到问题紧迫性的影响。以往研究肯定战略规划文本模糊性对包容分歧性视角、达成战略一致性的推动作用,却未充分探讨这种模糊性对战略话语接受或战略计划实施的内在作用机制。基于这一不足,Abdallah和Langley(2014)识别出战略文本中三种主要的模糊性,并探讨这些特征如何引发组织成员对战略话语的不同接受形式。研究表明,战略话语的模糊性促使组织成员对战略形成各自的阐释,但从长时间来看,战略话语的模糊性将导致内部矛盾及战略计划的过度延伸。因此,这种模糊性是一把具有双重影响的“双刃剑”。这些研究在总结回顾已有战略话语研究的基础上深化了对战略话语特征、性质、构建过程及其前因后果的认识与探索,并通过呈现最新研究成果为未来研究指明方向(Balogun等,2013),对战略话语研究具有继往开来的重要意义。

(三)话语与组织身份认同组织身份认同研究关注个人、群体在组织情境下如何探寻、辨析、确定身份,并探讨身份认同的前端影响因素与后端影响效果,是组织管理中探讨已久且至关重要的议题(Ashforth和Mael,1989)。语言转向促使学者们将话语分析运用到身份认同领域具体的研究主题中,包括个人认同(Ibarra和Barbulescu,2010;Brown和Lewis,2011)、组织认同(Martens等,2007)、社会认同(Creed等,2002)甚至国家认同(Jack和Lorbiecki,2007)。无论是组织界定、表达、描述相关身份,还是行动者认识、理解、接受对应的身份,均与语言密不可分。话语分析引导研究者重新思考“身份认同”原本相对静止的基础性界定,通过对话语文本的分析从相对动态的角度剖析该概念在组织与社会情境中经历的变化与再现过程(Ibarra和Barbulescu,2010),不仅关注组织及相关行动者与身份认同相关的话语,而且强调不同行动者群体之间的话语互动及其背后的经济、社会动态。

身份界定及认同也可以看作是话语构建过程,该过程中相关行动者之间的话语互动、尤其是冲突性话语互动将塑造甚至决定相关身份的界定及构建,而复杂的话语互动过程受到行动者群体差异化立场、利益及权力的驱动性影响。Phillips和Hardy两位学者针对难民身份认同的系列话语研究是语言转向下身份认同与话语分析相结合的典型研究成果(Phillips和Hardy,1997;Hardy和Phillips,1999)。他们首先(1997)聚焦英国难民体系中不同组织及群体就个体身份认同的形成而进行的话语斗争,这一过程反映出不同利益群体之间的动态力量博弈,英国政府、难民法律中心、英国难民委员会以及难民论坛这四个核心组织基于各自的利益立场,采取了不同的话语行动并彼此持续互动。该研究不仅揭示了正式职权与资源依赖对个体身份认同以及现有制度框架的主导影响,而且肯定了其他组织可以通过话语影响、改变身份认同及制度构建过程。他们在后续研究中(Hardy和Phillips,1999)聚焦加拿大难民体系的话语斗争,发现难民身份的界定不仅受到难民体系内相关组织话语的形成性影响,而且也受到宏观社会层面更广泛话语的影响,而难民体系有关身份认同的话语互动也能反过来影响更广泛层面上的社会话语。这不仅丰富了有关身份认同形成影响条件的理解,而且展示了不同层面相关话语之间的关系及其互动过程。身份认同这一社会构建过程会在特定的时间点上呈现出相对稳定的状态或结果,但从长时间来看,整体将处于动态演变之中,而其演变的过程依然与话语紧密相连。Humphreys和Brown(2001)发现,个人及集体层面的身份以及身份认同过程均是以个人或集体共同的叙述话语为构建基础,人们通过话语理解所在的环境并将语义融入生活中,而对组织身份演进过程的分析表明,该过程中会包括否定认同、中立认同及分裂性认同等不同类型的身份认同话语。

身份认同话语对组织运营与管理的效应作用突出。高层管理者可以通过话语操控组织身份的形成及参与者的身份认同,从而推动组织控制和管理,这可以视为基于合法化目的的支配行为(Humphreys和Brown,2001)。Hardy等(2005)认为,组织间合作可以被视为是相关行动者在现有话语基础上进行对话的产物,而在这个过程中,基于话语的集体身份认同构建至关重要。他们构建了一个两阶段组织间合作模型,第一个阶段的关键之处在于构建以话语为基础的集体身份认同,这是达成合作共识的前提条件;在第二个阶段,所构建的集体身份转而推动进一步、更深层次的合作对话,并推动对话向协作性行动转化,从而在实质上建立起相对稳定的组织间合作关系。Phillips等(2013)通过长时间跟踪案例聚焦创业过程中同质网络关联的形成过程,发现创业者可以通过身份认同话语战略构建同质关系,即通过特定的话语程序或故事,将特定的信息传递给潜在的合作伙伴,基于共同宗教身份、共同国籍、共同移民经历以及共同的创伤感等,寻找、创建共同身份认同,进而以多种相似性为基础建立二元关联,最终成为由多类同质关联构成的异质网络的核心成员,而以相似性为基础、通过身份认同话语构建的同质关联可以产生高度信任的关系。他们的研究不仅说明创业者可以通过身份认同话语实现目的性行为,而且也证实了身份认同话语在新企业生成及早期成长中的作用。

身份认同是行动者融入集体或组织的心理认知过程,相关的话语构建过程不仅是组织内及组织间协作等共同行动的基础性条件,直接影响行动的可行性与效果,而且能够影响日常管理中组织成员的态度、行为、工作效率等关键因素,进而影响组织整体绩效(Deephouse和Jaskiewicz,2013;Phillips等,2013)。话语视角及方法驱动下的身份认同研究不仅通过观察、分析身份认同构建过程中的语言文本清晰地呈现身份认同的形成、塑造及演变过程,而且深入揭示这一过程在组织行为及绩效中的重要作用及内在作用机理,对于我们深层理解这一特殊组织要素的前因后果及其背后机制具有重要意义。

(四)话语与组织变革话语分析视角下的组织变革研究主要关注文本的生成与传播如何影响组织变革的方式及过程(Sackmann,1989;Ford和Ford,1994;Phillips和Oswick,2012;Grant和Michelson,2011),认为组织变革是行动者持续话语交流的结果,变革的模式依赖于新话语,而新话语的意义是行动者通过商讨、谈判等形式的交流互动而形成的(Ford和Ford,1995;Weick等,2005;Thomas等,2011;Sonenshein,2010)。

研究者们从话语视角聚焦组织变革过程,观察、剖析变革发动者、组织者、推动者等关键行动群体如何围绕组织变革中的核心问题构建话语文本、意义,如何通过积极的话语互动传播变革内核思想影响其他组织成员,进而说服、引导他们成为变革的接受者与支持者(Sonenshein和Dholakia,2012)。Heracleous和Barrett(2001)在Giddens(1979,1984,1987,1993)“结构二元性”观点的基础上提出了话语结构性观点,将话语分解为表层沟通行为及深层话语结构,其中,呈现在表层沟通行为中的深层结构得到充分的强调,而二者通过组织行动者的话语阐释形式及体系紧密相连,并在条件充裕时相互转换。以话语结构性观点为基础,Haracleous和Barrett进一步运用阐释学和修辞学中的理论,分析组织变革过程中的主要行动群体如何通过以修辞或然性推理形式存在的深层结构对组织变革及其要素进行意义阐释。研究发现,变革中各利益相关群体构建起特征各异的话语,甚至存在较为激烈的话语冲突,以此影响变革进程,而在话语互动中,表层沟通行为与深层结构中均存在话语转换,通过塑造语义作用于变革本身。Vaara和Tienari(2011)通过分析跨国公司并购这一特殊而重大的组织变革发现,不同的利益群体在变革过程中运用差异化话语实现差异化目标,其中全球主义者凭借话语获取并购活动的合法性,并塑造跨国公司组织身份认同,民族主义者利用话语强调、重现民族身份认同与利益归属,而地区主义者则通过话语创造地区身份认同,以实现阻止跨国并购的特殊目标。三者话语间的挑战以其利益冲突为基础,形成支持与阻力并存、互动的动态话语博弈过程,这也正是变革产生、发展与演进的过程,变革路径、关键事件以及最终成果由此形成。聚焦组织变革话语的研究表明,在多个行动群体参与的复杂变革过程中,不同群体基于自身利益诉求、围绕核心问题形成各具特点的话语框架,这些框架不仅推动变革发展到不同的阶段,而且也受到变革进程的塑造与影响,而后阶段变革对话则必须面对前阶段话语框架差异带来的挑战(Dewulf和Bouwen,2012)。

早期组织变革研究对语义作用的探讨往往只限于管理者与员工构建的简单语义类型(如正面与负面),忽略话语接收者的反应与作用。针对这一不足,Sonenshein(2010)分析变革中不同行动群体构建、形成的多类型语义,并强调以员工为代表的话语接收者对语义的反应,具体剖析员工对变革话语的回应、对变革话语语义的重构以及这些回应与重构对其后续反应及变革进程的影响,以此阐释多种语义来源(管理者与员工)与多类型语义构建之间的关联。研究发现,为了保持变革目标与组织稳定性之间的平衡,变革管理者不仅通过解冻、修改原有的组织语义构建新的语义,以推动变革进程、实现特定变革目标,而且会在特定变革阶段部分保留现有组织语义,为变革的逐步实现创造稳定的组织环境。该研究不仅通过强调话语接收者在变革话语中的角色弥补了先前研究的不足,而且通过揭示变革管理者话语行为的双重性深化了我们对变革话语的理解。针对以往组织变革话语研究聚焦维度零散、缺乏系统性的问题,Grant和Marshak(2011)提出了一个多维度变革话语分析框架,以系统、全面地理解变革话语中的要素及其相互关系。他们指出,变革中的相关行动群体通过语言框架与交谈构建、生成有意义的变革情境,变革管理者以此影响组织成员及其他利益相关者对变革的看法与思考,并就关键问题做出话语性回应,进而推动变革进程、实现变革目标。该框架将组织变革看做一个持续迭代的话语性社会构建过程,强调变革事件的瞬时状态,启发后续研究关注变革过程中行动群体的沟通惯例,在理论上有助于组织变革相关的理论构建,在实践中启示管理者充分利用有效的话语惯例提高变革成效。

尽管组织变革话语研究取得了较为丰硕的研究成果,但部分学者反复质疑这类研究的现实与理论意义,尤其认为其研究成果难以为管理实践所用(Oswick等,2010)。面对这样的质疑,国际顶级学术期刊《应用行为科学杂志》继2000年推出专刊“组织话语”之后,于2010年3月推出专刊“组织话语与变革”,其中收录的六篇文章均采用严谨、稳健的方法紧密融合组织变革话语理论与实践,不仅通过聚焦管理实践中的现实问题深化了变革相关理论,而且通过有代表性的案例分析探讨了组织变革中阻力、权力、身份认同、多样性等关键问题,理论与现实贡献兼具。为了突出实践意义与价值,其中三个研究直接聚焦组织顾问、变革代理人等在变革中的工作与角色(Whittle等,2010;Kykyri等,2010;Easley,2010)。Whittle等(2010)提出“利益漏斗”的概念,用以描述变革中不同行动群体将自身目标、关注点及利益与变革进行一致性磨合与匹配的过程。出色的变革代理人不是消极传播成套理念与惯例的“中间人”,而是积极通过话语反复阐释变革意义的“调停者”和“解码者”,运用创造性话语这一特殊的“漏斗”积极重构变革,以梳理、平衡变革相关群体的不同利益诉求。“利益漏斗”的比喻不仅生动地展现了话语在变革进程中的重要作用,而且将变革代理人的责任、角色及工作方式明确化,实践指导意义显著。同时,另外三个研究从具体的组织情境切入,直接探讨变革中身份认同话语冲突(Teram,2010)、夯实变革成效的方法(Iedema等,2010)、话语与组织变革及稳定性的关系(Cox和Hassard,2010)等变革现实中常见的重要问题。其中Teram(2010)通过问题少年服务机构合并案例中的“厨房”问题探讨道德模糊情境中组织变革带来的身份认同冲突问题。对管理层而言,采用集中饮食服务代替原有的厨房充分显示了合并变革后的高效性,而在员工看来,这一转换清晰呈现了变革的弊端,未能给问题少年康复提供良好的环境。不同的话语实际体现了二者在变革中冲突性的组织身份认同。研究认为,这样具有争议的组织变革使得具有道德模糊性的服务机构有机会公开探讨其所面临的两难问题,而管理者应当借此推动不同群体之间的对话,在解决问题的同时巩固改革成效。这一系列研究通过嵌入实践情境、运用真实案例、聚焦现实中具体问题的方式探讨话语在组织变革中的作用及影响,以期用更直接的方式凸显理论研究的现实价值,给管理者及管理实践带来更直观、更切实际的启示。

四、组织话语研究的评价及未来展望 (一)组织话语研究的贡献与意义通过回顾已有的组织话语研究可知,话语分析对组织管理研究的贡献主要体现在两个方面:一方面,语言学视阈下的新颖研究方法为组织及其基本要素的社会构建过程研究提供了切实、有效的分析工具,促使研究者注重文本、话语等研究材料本身,并使之融入对组织现实多面性的剖析与理解中(Phillips和Oswick,2012);另一方面,作为理论框架的话语分析以论述、文本情境等独特而重要的语言学新视角阐释组织及其基本要素的社会构建过程,不仅拓宽了组织研究的思路,而且推动了制度、战略、身份认同、变革等领域的理论构建(Strang和Meyer,1993;Sahlin和Wedlin,2008)。

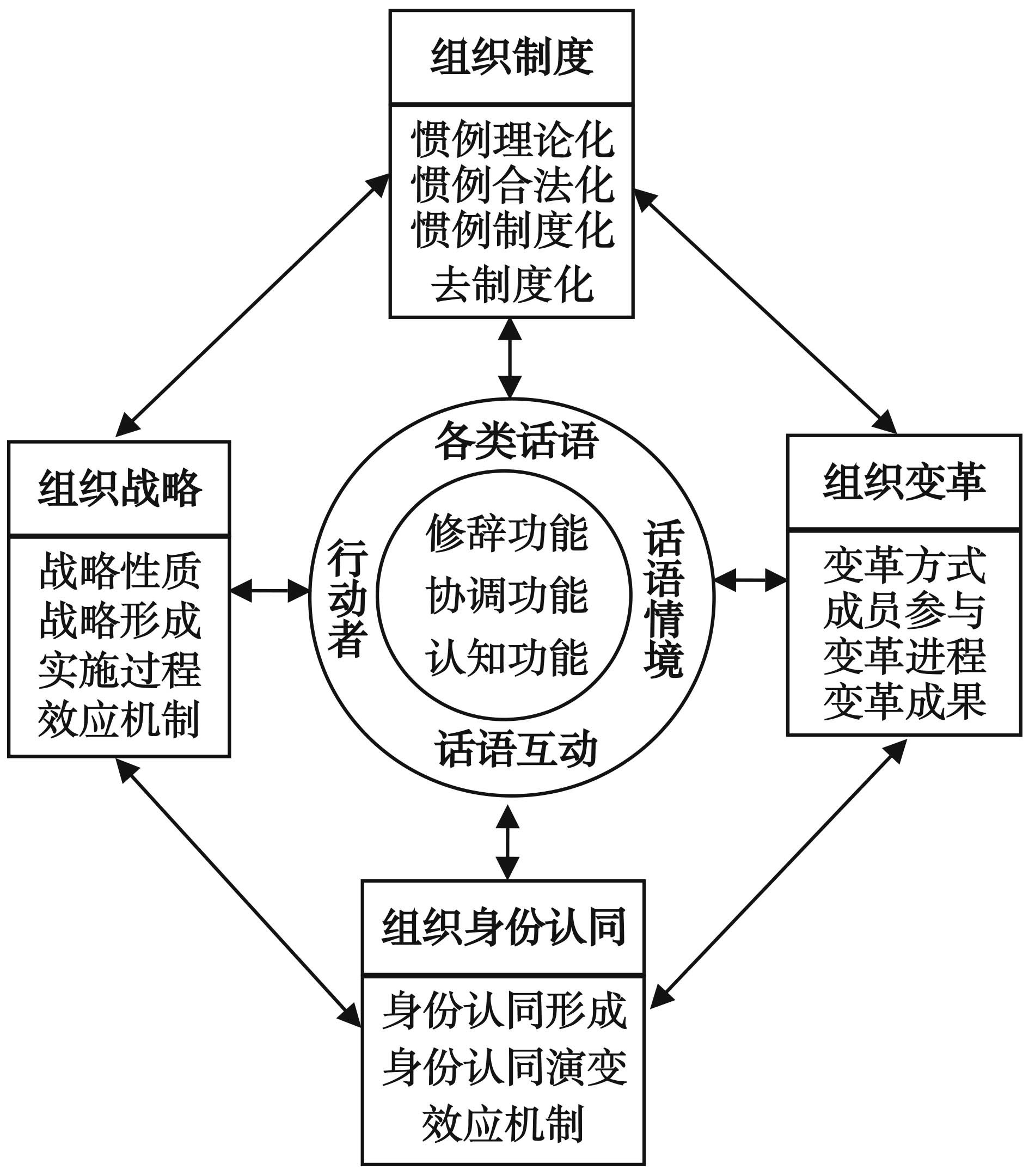

比较不同组织管理研究领域的话语分析可以进一步发现,组织话语不仅通过相似的机理作用于各种组织要素及活动,而且可以作为纽带将这些要素与活动自然联系起来。如图 1所示,修辞、协调、认知等基本功能可以看做是组织话语产生作用的基础和内核,这些功能具有广泛的普适性,而特殊的组织管理情境赋予其更明确的意义与目标,以此推动组织及其要素的创造、变化与演进。在组织产生及运作的过程中,特定行动者群体镶嵌于特定情境中的各类组织话语及其互动反复作用于制度、战略、变革、身份认同等要素。组织内外部的主要行动者围绕关键事件、基于自身立场与利益选择相应的话语要素与话语模式,与其他行动者进行反复的话语互动,并根据互动的情况以及社会情境因素的变化调整组织话语模式,而在这个反复选择、互动、调整的过程中,组织变革轨迹逐渐清晰,组织战略逐渐形成,组织惯例逐渐实现制度化,同时相关行动者完成相应的身份认同。基于此,制度、战略、组织变革、组织身份认同均可以看作是话语构建过程,而组织本身是更上一层的话语性社会构建。从整体和长时间来看,这些要素的相关话语交织、重叠出现,话语不仅通过其基本功能实现对组织要素的影响,而且以此将这些要素紧密地联系在一起。基于四个组织话语分析领域的模糊边界,部分研究同时涉及战略、变革、制度、身份认同及其他组织要素(Ezzamel和Willmott,2008;Rouleau和Balogun,2011;Vaara和Tienari,2011;Sonenshein和Dholakia,2012)。话语在说服组织成员认识、理解并接受组织变革的同时,也引导他们通过理解、调整相关话语修正甚至改变身份认同,而关键组织变革的实现往往意味着组织结构、战略等一系列话语随之而改变,紧随其后是调整后出现的新做法通过话语构建过程逐步实现惯例化、常态化及制度化,这在一定程度上是组织变革成功的标志;反过来,组织制度话语的改变与调整往往会引领新的战略性变革。随着这些相互关联的要素话语构建过程发生、迭代、反复甚至循环,组织本身的社会性话语构建过程也得以实现。

|

| 图 1 组织及其要素的话语构建过程研究理论框架图 |

尽管组织话语研究已经取得较为丰硕的研究成果,并展现出极大的发展潜力,但现有研究依然存在一些亟待进一步突破的局限(见表 2)。

| 现有研究不足 | 相应未来研究展望 | ||

| 言语性关注 | 概念界定 | 概念及边界界定模糊 | 挖掘组织话语的主要特征,通过分类、度量等将概念明晰化 |

| 关注程度 | 话语仅被当作概念套用到传统研究中,未深入 | 超越概念性关注,聚焦组织话语、文本本身,客观地尊重话语及其含义,避免操控研究文本 | |

| 关注视角 | 对语言背后的“黑匣子”挖掘不够 | 结合研究情境挖掘话语背后的社会、历史因素及行动者的心理、认知特征,揭示话语对组织行为的效应机理 | |

| 探讨路径 | 未深入分析构成性功能 | 以互动沟通模型为基础从施为路径向构成性路径转化 | |

| 论证逻辑 | 对语言干预与控制较多 | 回归文本,遵循“始于文本、终于文本”的论证逻辑 | |

| 理论基础 | 语言学理论 | 未发挥相关语言学基础理论的作用 | 深入运用言语行为理论、语言系统功能特征、语境理论等语言学理论,通过语言哲学赋予语言以思想 |

| 其他交叉学科理论 | 尚未深入 | 借用心理学、社会学等学科中的相关理论深化对话语特征、性质、本质的剖析与认识,挖掘背后的认知、思维差异 | |

| 研究方法 | 方法特性 | 主观性过强 | 通过完善方法体系控制主观性,提高话语分析结果的普适性 |

| 跨学科方法 | 语言分析方法运用不足 | 充分运用语言学专业分析技术,多学科多方法的融合 | |

| 方法体系建设 | 方法混用、随意性强 | 建设严谨的方法标准及体系 | |

| 研究主题 | 主题宽度 | 局限于制度、战略、身份认同、变革等少数领域 | 横向拓展主题:将话语分析拓展到商务谈判、网络构建、跨国公司环境适应、市场营销等领域,并建立其间的联系,探讨话语在组织整体构架及运营中的影响作用 |

| 主题深度 | 未深入剖析话语贴近决策者及管理过程的复杂方式及过程 | 纵向深入主题:以互动沟通模型为基础,将话语中的沟通动态及程序动态概念化,以此联结微观与宏观组织理论;关注不同类型话语与组织要素的匹配及其作用机制;探索话语推动组织绩效与成长的规律,注重组织话语研究的实践价值 | |

| 理论构建 | 理论构建缺乏 | 在主题拓展与深化的基础上注重理论构建 | |

| 中国组织话语研究 | 尚处于初步阶段 | 通过中西对比剖析中国组织话语的主要特征、其形成要素及效应机制;提高中国组织话语权、构建中国组织话语体系 | |

| 资料来源:根据相关文献整理。 | |||

首先,就言语性关注而言,现有组织话语研究在关键概念界定、关注程度、关注视角、探讨路径及论证逻辑上有待改善。在概念界定方面,现有研究中对关键概念界定模糊,存在用话语概念包罗万象的不良趋势(Alvesson和Karreman,2011a),不仅导致研究概念与边界的模糊不清,而且有碍组织话语研究体系的形成。在语言关注程度上,尽管存在过于聚焦语言、忽视管理情境或遮蔽其他视角的担心(Reed,2000;Cunliffe,2008;Robichaud和Cooren,2013),但现阶段大多数组织研究只是概念性地将话语视角运用到传统研究范式中,缺乏对话语本身的深入剖析。在关注视角方面,现有的话语分析主要集中在显性、表层的语言沟通,对语言背后的社会、心理、认知世界挖掘不够,而话语与管理行为、绩效之间的“黑匣子”是深入理解组织话语的关键所在。在探讨路径方面,当前大多数话语研究只是在视语言为镜子(Hakuta,1986;Alvesson和Kärreman,2007)或沟通渠道(Beckert,2010;Thornton等,2012)的基础上更进一步,普遍遵循施为路径,分析说话者如何通过语言将权力传递给听者并施加影响(Phillips等,2004;Green Jr和Li,2011;Jones等,2012),未深入分析语言对组织的构成性功能(Cornelissen等,2015)。此外,尽管语言转向在论证逻辑上批判实证主义对语言的操控,但现有组织话语研究依然对语言干预、控制较多,既有悖于其初始论证逻辑,又存在循环论证的趋势(彭长桂和吕源,2012)。

基于上述不足,后续组织话语研究应当在合理界定关键概念的基础上挖掘组织话语的主要特征,探寻实际可行的维度对组织话语进行细化分类,以识别、剖析对组织管理至关重要的话语类别,这是明晰组织话语前因后果的基础。在对语言的关注程度方面,应当突破概念性、理念性的关注,在聚焦组织话语文本本身、客观尊重话语含义的基础上融合组织情境,在文本与情境中保持良好的平衡,并充分挖掘二者的整合性优势,以此揭示组织话语背后蕴含的社会、历史因素以及组织行动群体的心理、认知特征,进而剖析话语对组织行为及绩效的效应机理。在研究路径上,从施为路径向构成性路径转化,以互动沟通模型为基础,强调语言对制度、战略等组织要素的构成性作用(Cornelisen等,2015)。最后,应当遵循“始于文本、终于文本”的论证逻辑,重视研究过程中的文本回归,突出陈述与分析的客观性,进而改善研究结果的普适性。

第二,在研究理论基础上,尽管话语分析被视为重要的理论框架,但已有组织话语研究只是较以往更多地关注话语文本,并未充分发挥跨学科基础理论的作用,而理论融合不够将阻碍跨学科优势的实现以及相关领域的深化发展,且理论基础缺乏将成为长远的质疑点。事实上,话语分析在符号学(Saussure,1915,1983)、系统功能语言学(Malinowski,1923;Firth,1950;Halliday,1978)等语言学分支中具有深厚的渊源,言语行为理论(Austin,1962)、语言的系统功能特征理论(Halliday,1978)、语境理论(Halliday和Hasan,1976)等均可作为组织话语研究的理论基础,而语言哲学(陈嘉映,2003)则从思想层面推动话语深层含义的挖掘,为组织话语阐释开辟思路。同时,充实组织话语研究理论基础的另一重要途径是基于研究主题及情境,广泛借鉴心理学、社会学、认知科学等学科中的相关理论及发现,深入认识、剖析话语的特征、性质及本质,挖掘组织行动者的认知、思维差异,以此加强组织话语本身的理论体系构建。

第三,在研究方法上,现有组织话语研究面临主观性强、跨学科方法融合不够、方法系统性不足等问题,因而研究普适性深受质疑(Ainsworth和Hardy,2012)。主观性问题不仅与语言研究的特点有关,也源于方法体系的缺乏。当前的组织话语研究方法规范性、严谨性不足,往往与内容分析、民族志分析、叙事分析等相似的方法混淆使用(Iedema,2011;吕源和彭长桂,2012)。尽管话语分析起源于语言学,但运用到组织管理领域时跨学科融合程度较低,未能充分发挥语言学方法思路、规范上的优势。基于此,组织话语研究可以借鉴案例研究的发展路径(Eisenhardt,1989,1995;Eisenhardt和Graebner,2007),一方面对研究方法与过程进行适度标准化、规范化,严格控制研究的主观性,以提高研究结果的普适性;另一方面积极实现与多种方法、尤其是量化研究方法的配合使用,取长补短。尽管存在混淆的可能性,但基于共同的语言学渊源,会话分析、语料库分析、体裁分析、语用分析、媒介话语分析等方法均可以为组织话语研究所用(Bahatia等,2008),或有助于完善组织话语分析方法体系,而系统、科学地运用语言学专业分析技术则有利于推动组织话语研究方法的标准化与规范化(彭长桂和吕源,2014,2016)。从长远来看,组织话语研究应该突破语言转向对实证主义的深度质疑,在尊重、强调话语文本本身的基础上取其所长,通过与成熟的定量、定性方法的有效融合逐步构建、完善自身的方法体系。

第四,在研究主题上,现有组织话语研究集中于有限的研究领域,研究问题未能发散,同时对话语演变过程及其前因后果的剖析不够深入,且对话语贴近战略、变革、制度及决策者的复杂方式及过程则关注不足(McCabe,2010;Kornberger和Clegg,2011;Hardy和Thomas,2015),缺乏理论构建及实证检验(Balogun等,2014)。基于此,未来研究可以通过纵向延伸、横向拓展主题实现理论深入,并且可以将话语分析的理论框架与组织管理传统的理论框架进行理论竞争对比,多途径推动组织话语的理论构建及深化。具体而言,包括但不限于以下途径:以互动沟通模型(Cornelissen等,2015)为基础,通过借鉴传播学、互动语言学等学科的理论将话语中的沟通动态及程序动态概念化,以此联结微观与宏观组织理论(Powell和Colyvas,2008;Cornelissen等,2015);将话语分析拓展到更多的组织管理研究领域中,如商务谈判、组织网络构建、跨国公司环境适应、市场营销计划等组织话语作用至关重要的管理领域;基于话语对制度、战略、变革、认同等基础性因素的相似影响机理,建立不同主题之间的联系,从而探讨话语在组织整体构架及运营中的影响;进一步关注话语与组织要素的匹配,如不同类型的话语如何以不同的方式作用于不同类型的战略变革,从而细化组织话语对组织行为及绩效的影响机制;注重组织话语研究的实践价值,在分析组织话语特征、类别、模式的基础上,探索话语推动组织绩效与成长的规律,从而为管理者如何通过话语管理改善企业绩效提供参考和建议。

第五,中国组织话语研究还处于引介、探索的起步阶段,目前有限的研究主要集中在综述引介(吕源和彭长桂,2012;冯捷蕴,2013)、思路尝试(林泉等,2010;郭毅等,2010;王涛等,2011)阶段。部分商务英语研究领域的学者关注商务话语,聚焦商务英语教学、翻译、人才培养等问题(陈香兰等,2011;冯捷蕴,2013;李琳,2015),对跨语言、跨文化的组织话语有一定的贡献与启示,但尚未充分关注中国组织话语的核心话语。尽管存在较多的局限,但这些较为成功的早期尝试表明,我们不仅能够借用话语分析剖析中国情境下的组织管理问题,而且可以借此推动中国组织管理理论构建。就现阶段而言,西方组织话语研究可以为中国组织话语研究带来重要启示。一方面,西方情境下的系统性成果凸显出话语分析在组织研究中的重要性与发展潜力,从而反衬出中国学术界对组织话语的忽略。组织制度、战略、身份认同、变革等领域发展较为成熟的话语研究表明,话语在这些组织核心元素的构建中起到了举足轻重的作用,是深刻认识组织本质及其动态演进的关键要素,而在中国经济社会转型中,制度、变革、战略等是组织发展中的关键词,其中的话语内涵与互动尤其值得深入探讨。另一方面,西方组织话语研究的视角、思路、范式、发现等可以为中国组织话语研究及体系建设提供有意义的借鉴与启发。转型经济中的组织形成与发展具有独特之处,但必然与其他情境中的组织动态有诸多共通之处。西方情境下制度、战略、身份认同、变革等领域的组织话语不仅可以直接为中国情境下相关领域的话语分析所借鉴,而且也可以间接启发更多领域的话语探索。此外,基于中国语言与情境的独特性,参照、对比研究是中国组织话语研究的必经之路,而已有西方组织话语研究及其成果是对中国组织话语进行参照性、对比性分析的基础。这也正是本文系统回顾、述评已有组织话语研究的重要意义所在。

与诸多可以直接从西方借鉴、学习的理论及方法不同,中国情境下的组织话语研究是以中国独特的语言体系及其特征为基础,并与独特的历史、文化、社会及制度密不可分,因此必须在借鉴、学习西方思路的同时充分关注语言与情境的特殊性,谨防现有话语研究中“西方中心主义倾向”的侵蚀(施旭,2012)。近年来,中国人文社会学科掀起了话语构建与研究的热潮,中国学者们以过去二十多年的译介、诠释、普及为基础,开始探索中国话语研究的主体性与创新性(施旭,2013),这为中国组织话语分析的发展提供了良好的契机。鉴于起步阶段的研究现状,中国组织话语研究应当坚持“中西结合,古今融汇”的方法构建基本原则(施旭,2012),通过情境化借鉴西方组织话语研究以及其他学科视阈下中国话语研究的成果剖析中国组织话语的主要特征,并通过中西对比、跨学科对比等方式挖掘其独特之处(Keller和Loewenstein,2011;李琳,2015),进而逐步实现自身的理论突破。以特征描述与剖析为基础,后续研究可以进而分析中国组织话语的前端影响因素与后端作用机制,即围绕下述两个问题展开多视角、多层次的探讨:哪些因素影响中国情境下不同类别组织话语的形成、变化与演进?这些动态变化的组织话语及其构成要素、主要特征如何影响组织行为及绩效?这些探讨不仅有助于我们深刻地认识、理解中国组织话语,而且通过离散式研究成果的积累为更高层次的中国特色组织话语体系建设奠定基础。

最后,必须指出的是,中国当前及未来较长时间内都面临着在国际组织管理体系中话语权有限、自身组织话语体系不完善的问题,而推动中国组织话语研究、改善中国组织话语权、构建中国特色组织话语体系,这三者之间存在环环相扣、相辅相成的密切关系。西方组织理论一直在国际组织管理体系中占据主导地位,中国组织话语权十分有限,中国特色组织话语体系缺失,这与中国组织管理理论与实践的发展历程密切相关,且是多方面原因长期共同作用所致。从实践角度来看,“重农轻商”思想在中国历史上根深蒂固,而近代商业的萌芽与发展又在社会动荡与战乱中历经挫折,从一定程度上而言,中国组织管理,尤其是现代企业管理的真正探索与发展是以改革开放为起点,只经历不到四十年的经验摸索与积累,而这一过程始终深受西方的影响,并且在很多时候直接借鉴西方组织管理中的做法、惯例与制度,缺乏自身的实践性创新,因而话语权有限,组织话语体系建设无从谈起。从理论角度来看,中国组织研究不仅在时间上起步较晚,而且在内容、思路上多追随西方,从最初的引介、到后续的情境化、再到当前尝试自身理论构建,从最初的直接译介、到后续对量化研究的重视、再到当前对质性研究的回归,始终难以摆脱西方组织研究的显著影响,不仅未能构建自身的理论体系,而且在国际学术对话中少有真正独立、创新且深刻的“发声”,由此而致的话语权缺失既是中国组织管理实践积累有限的反映,也是中国组织管理研究亟待突破的客观证明。从对西方组织制度、战略、身份认同、变革等话语研究的回顾中不难发现,随着各情境下相关研究成果的积累和对组织话语的认识增进,主要欧美国家不仅在国际组织管理体系中的话语权得到提升,而且逐渐形成自身的组织话语体系,而话语权的提升、话语体系的建设又转而进一步促进了相关研究的突破性发展。“话语研究—话语权—话语体系”这一“良性循环”对中国带动组织话语研究、改善组织话语权以及建设特色组织话语体系具有重要启示。首先,现阶段必须引导中国学术界充分关注组织话语研究以及中国情境中的组织话语现实,多层次、多视角剖析中国组织话语的特征及前因后果,通过逐步的研究成果积累为话语权的提高、特色话语体系的建设提供启示与指导;其次,以学术积累与实践发展为契机,引导中国组织管理理论与实践界积极参与到国际组织管理对话中,通过取长补短、融会贯通、对外推介等方式增加“发声”频率与深度,既能逐步提高国际话语权,又能为中国特色组织话语体系建设汲取先进经验;最后,尽管中国组织话语权提升、特色组织话语体系建设是一个相对漫长的过程,但随着商业活动的迅速增强,国际化以及综合国力的显著提升,该进程的效率和效果将会稳步提升,而中国在国际组织管理体系中话语权的提高以及自身组织话语体系的日益成熟不仅为相关理论研究实现突破提供了必要前提,而且必将促使、吸引更多的中外学者关注中国组织话语及其独特问题,从而为推动中国组织话语研究及其体系的完善做出贡献。

| [1] | 吕源, 彭长桂. 话语分析:开拓管理研究新视野[J].管理世界,2012(10):157–171. |

| [2] | 彭长桂, 吕源. 组织正当性的话语构建:谷歌和苹果框架策略的案例分析[J].管理世界,2014(2):152–169. |

| [3] | 彭长桂, 吕源. 制度如何选择:谷歌与苹果案例的话语分析[J].管理世界,2016(2):149–169. |

| [4] | Balogun J, Jacobs C, Jarzabkowski P, et al. Placing strategy discourse in context:Sociomateriality, sensemaking, and power[J].Journal of Management Studies,2014,51(2): 175–201. |

| [5] | Bitektine A, Haack P. The “macro” and the “micro” of legitimacy:Toward a multilevel theory of the legitimacy process[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 49–75. |

| [6] | Clemente M, Roulet T J. Public opinion as a source of deinstitutionalization:A “spiral of silence” approach[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 96–114. |

| [7] | Cornelissen J P, Durand R, Fiss P C, et al. Putting communication front and center in institutional theory and analysis[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 10–27. |

| [8] | Cornelissen J P, Werner M D. Putting framing in perspective:A review of framing and frame analysis across the management and organizational literature[J].The Academy of Management Annals,2014,8(1): 181–235. |

| [9] | Cornelissen J P, Holt R, Zundel M. The role of analogy and metaphor in the framing and legitimization of strategic change[J].Organization Studies,2011,32(12): 1701–1716. |

| [10] | Dameron S, Torset C. The discursive construction of strategists' subjectivities:Towards a paradox lens on strategy[J].Journal of Management Studies,2014,51(2): 291–319. |

| [11] | Deephouse D L, Jaskiewicz P. Do family firms have better reputations than non-family firms? An integration of socioemotional wealth and social identity theories[J].Journal of Management Studies,2013,50(3): 337–360. |

| [12] | Dewulf A, Bouwen R. Issue framing in conversations for change:Discursive interaction strategies for “doing differences”[J].The Journal of Applied Behavioral Science,2012,48(2): 168–193. |

| [13] | Easley C A. Expanding a conversation:Is how we live as a culturally diverse society congruent with our underlying assumptions, methodologies, and theories regarding change?[J].The Journal of Applied Behavioral Science,2010,46(1): 55–72. |

| [14] | Ezzamel M, Willmott H. Strategy as discourse in a global retailer:A supplement to rationalist and interpretive accounts[J].Organization Studies,2008,29(2): 191–217. |

| [15] | Foss S K, Foss K A, Trapp R. Contemporary perspectives on rhetoric(30th Anniversary edition)[M]. Prospect Heights: Waveland Press, 2014 . |

| [16] | Grant D, Marshak R J. Toward a discourse-centered understanding of organizational change[J].The Journal of Applied Behavioral Science,2011,47(2): 204–235. |

| [17] | Gray B, Purdy J M, Ansari S. From interactions to institutions:Microprocesses of framing and mechanisms for the structuring of institutional fields[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 115–143. |

| [18] | Green Jr S E, Li Y. Rhetorical institutionalism:Language, agency, and structure in institutional theory since Alvesson 1993[J].Journal of Management Studies,2011,48(7): 1662–1697. |

| [19] | Green Jr S E, Li Y, Nohria N. Suspended in self-spun webs of significance:A rhetorical model of institutionalization and institutionally embedded agency[J].Academy of Management Journal,2009,52(1): 11–36. |

| [20] | Hardy C, Maguire S. Discourse, field-configuring events, and change in organizations and institutional fields:Narratives of DDT and the Stockholm Convention[J].Academy of Management Journal,2010,53(6): 1365–1392. |

| [21] | Hardy C, Thomas R. Discourse in a material world[J].Journal of Management Studies,2015,52(5): 680–696. |

| [22] | Hardy C, Thomas R. Strategy, discourse and practice:The intensification of power[J].Journal of Management Studies,2014a,51(2): 320–348. |

| [23] | Harmon D J, Green Jr S E, Goodnight G T. A model of rhetorical legitimation:The structure of communication and cognition underlying institutional maintenance and change[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 76–95. |

| [24] | Ibarra H, Barbulescu R. Identity as narrative:Prevalence, effectiveness, and consequences of narrative identity work in macro work role transitions[J].Academy of Management Review,2010,35(1): 135–154. |

| [25] | Jones C, Maoret M, Massa F G, et al. Rebels with a cause:Formation, contestation, and expansion of the de novo category “modern architecture”, 1870-1975[J].Organization Science,2012,23(6): 1523–1545. |

| [26] | Khaire M, Wadhwani R D. Changing landscapes:The construction of meaning and value in a new market category-Modern Indian art[J].Academy of Management Journal,2010,53(6): 1281–1304. |

| [27] | Kwon W, Clarke I, Wodak R. Micro-level discursive strategies for constructing shared views around strategic issues in team meetings[J].Journal of Management Studies,2014,51(2): 265–290. |

| [28] | Liu F, Maitlis S. Emotional dynamics and strategizing processes:A study of strategic conversations in top team meetings[J].Journal of Management Studies,2014,51(2): 202–234. |

| [29] | Maguire S, Hardy C. Discourse and deinstitutionalization:The decline of DDT[J].Academy of Management Journal,2009,52(1): 148–178. |

| [30] | Martens M L, Jennings J E, Jennings P D. Do the stories they tell get them the money they need? The role of entrepreneurial narratives in resource acquisition[J].Academy of Management Journal,2007,50(5): 1107–1132. |

| [31] | Ocasio W, Loewenstein J, Nigam A. How streams of communication reproduce and change institutional logics:The role of categories[J].Academy of Management Review,2015,40(1): 28–48. |

| [32] | Paroutis S, Heracleous L. Discourse revisited:Dimensions and employment of first-order strategy discourse during institutional adoption[J].Strategic Management Journal,2013,34(8): 935–956. |

| [33] | Phillips N, Tracey P, Karra N. Building entrepreneurial tie portfolios through strategic homophily:The role of narrative identity work in venture creation and early growth[J].Journal of Business Venturing,2013,28(1): 134–150. |

| [34] | Rouleau L, Balogun J. Middle managers, strategic sensemaking, and discursive competence[J].Journal of Management Studies,2011,48(5): 953–983. |

| [35] | Sonenshein S. We're changing-or are we? Untangling the role of progressive, regressive, and stability narratives during strategic change implementation[J].Academy of Management Journal,2010,53(3): 477–512. |

| [36] | Sonenshein S, Dholakia U. Explaining employee engagement with strategic change implementation:A meaning-making approach[J].Organization Science,2012,23(1): 1–23. |

| [37] | Teram E. Organizational change within morally ambiguous contexts:A case study of conflicting postmerger discourses[J].The Journal of Applied Behavioral Science,2010,46(1): 38–54. |

| [38] | Thomas R, Sargent L D, Hardy C. Managing organizational change:Negotiating meaning and power-resistance relations[J].Organization Science,2011,22(1): 22–41. |

| [39] | Vaara E. Struggles over legitimacy in the Eurozone crisis:Discursive legitimation strategies and their ideological underpinnings[J].Discourse & Society,2014,25(4): 500–518. |

| [40] | Vaara E, Tienari J. On the narrative construction of multinational corporations:An antenarrative analysis of legitimation and resistance in a cross-border merger[J].Organization Science,2011,22(2): 370–390. |