2. 华南师范大学 亚洲地理研究中心, 广州 510631

2. The Center for Asian Geographical Studies, South China Normal University, Guangzhou 510631, China

随着我国数字化发展能力不断增强,数字技术逐步由城市向乡村渗透,数字乡村建设已经成为当前乡村振兴战略的重要一环,并推动着乡村空间关系、人地关系和社会关系的转变[1]。从2018年“中央一号”文件提出“实施数字乡村发展战略”开始,我国数字乡村建设行动在乡村振兴背景下纵深发展,不仅在经济层面带动乡村产业数字化、推进数字基础设施建设、缩小城乡间数字鸿沟[2, 3],而且在社会文化层面提升村民的数字信息素养、加强乡村公共数字服务供给、赋能基层治理等起到关键作用[4]。数字乡村发展不仅源于数字技术与乡村空间的耦合,也推动着乡村社会的转型,并催生出大量新的社会文化现象。

数字技术的发展正在塑造新型城乡关系,推动城乡融合[5]。基于算法的数字平台、打破时空局限的移动终端设备以及“去中心化”的数字思维改变了传统地理要素的空间流动与组织模式[6, 7]。数字技术衍生的数字空间(digital space)与实体空间互动产生的混合空间正在推动地方间关系的转变和社会空间的再生产[8]。数字技术对空间的深刻影响也体现在城乡关系重构上,比如企业数字化转型能够降低对地理距离的依赖,从而转移到乡村这类地租更低的空间之中[9];以生产非物质产品的“数字劳动”打破了劳动的时空界限,为乡村等边缘地区提供新的劳动岗位机会[10];乡村形象的“网红化”能为乡村创造新的旅游资源[11]等。数字技术改变了城乡间要素流动的速度和方向,也丰富了城乡间的互动形式。

“个体化”作为理解社会结构转型的重要概念,在近年来被学者用于研究改革开放以来中国的城乡关系转变等研究之中[12]。个体化现象也反映在空间重构的过程中[13]。数字乡村建设对城乡关系的改变推动着新的个体化现象出现,改变了乡村居民原本的生命历程。一方面,数字技术为乡村提供劳动机会,吸引了乡村人口回流,打破传统从乡到城的单一流动路径[14];另一方面,数字媒体增强了城乡居民在虚拟空间中的接触交流,有利于乡村居民重新建构起自己的身份[15]。这都使得个体在数字技术的支持下脱离于过去传统的城乡关系和乡村社会空间,嵌入到以数字技术为核心的新型城乡社会关系之中。并且,该过程中乡村个体并不是被动地接受数字技术,而是基于主观能动的行动逻辑去适应、接纳数字技术,甚至在Web 2.0时代对数字平台进行再创造[16],建构起根植于乡土社会的数字制度与文化。然而,当前数字乡村研究更多从制度政策设计的层面关注数字技术对乡村性的重构,还缺乏从个体化视角去理解数字技术对乡村社会和城乡关系带来的影响。

基于此,本文从个体化视角出发,以广东省广州市从化区吕田镇桂峰村的个体数字行动作为分析对象,探讨城乡流动背景下乡村个体如何主动适应和运用数字技术,重塑乡村生产生活方式,揭示个体行动推动数字乡村建设的机制及其空间效应,以期为数字乡村背景下乡村的内生发展提供有益启示。

2 个体化视角下的数字乡村 2.1 个体化理论与数字实践“个体化”是乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)提出的反映社会结构转型的概念,用以理解二战以来西方社会的变迁趋势,指的是社会成员通过发挥主观能动性以脱嵌传统的制度与纽带的过程[17]。现代化的发展为个体提供了更多脱离于传统的家庭、宗族和制度等社会关系的机会,使得生命历程多样化。在脱离传统的社会关系之后,个体需要建构起自己独特的“身份”,并且通过一系列的反思和行动承担“身份”带来的责任,同时规避可能的风险[18]。然而个体化并非意味着个体完全脱嵌于社会关系,而是在脱嵌之后再次嵌入到新的社会关系之中。个体作为具有反思性和能动性的行动者[19],其生命历程不再受到社会阶层和制度的限制,而更多取决于个体的自反性[20]。

数字技术的不断发展为个体化进程提供了新的路径。数字技术及其衍生的互联网思维、平台算法逻辑和网络文化等都正推动着社会结构的转型,加速个体化的进程。个体利用数字技术更迅速地实现“脱嵌”到“再嵌入”的过程。比如在算法与平台逻辑下劳动者个体化趋势日益加强,劳动关系从传统的雇佣关系变成“平台—个人”关系[21];数字技术能够为个体赋权,个体能够通过数字媒体获得更大的话语权,参与到公共事务的治理之中[22];个体的日常生活方式及其对周边空间的感知都更依赖于数字媒体[23, 24];市场就业和劳动权益等信息的传播也降低了迁移成本[25, 26],为个体“脱嵌”提供了更丰富的机会。然而,数字技术带来的个体化亦可能使个体陷入新的社会困境:比如数字平台能够对个体的劳动过程实施严密的记录和监控,对个体劳动者实施“数字控制”,劳动者的权益无法得到有效保障[27];数字技术本身的变动性与个体数字素养的不确定性使得个体在数字实践时会出现未知的风险与后果[28]。

总体而言,虽然当前数字技术作用下的个体化进程中仍存在挑战,但其也进一步丰富了个体化行动实践的逻辑和路径,促使个体脱嵌于原有的社会关系并嵌入到以数字为核心的新型制度和关系之中。然而,现有研究多关注个体如何脱嵌于某一社会关系的过程,其再次嵌入的过程及地方响应仍缺乏关注,同时个体化数字实践是如何推动空间重构亦有待进一步探讨。

2.2 个体化、数字技术与乡村空间重构基于贝克个体化理论探讨我国城乡关系转型是当前研究的经典议题,特别是从个体化理论视角去理解当代的乡村重构。在中国语境下,个体化进程被认为是从改革开放开始的。市场制度的建立推动了劳动力从乡村流动到城市,大量的乡村居民通过个体化过程转变为城市居民身份,但这种个体化过程带有极强的主观性,同时也受到较强的限制[29],比如城市的农民工仍然会依赖原有的社会关系开展行动[30],其仍然会受到强烈的宗族和家庭观念的影响等[31]。因此,中国乡村个体化现象往往处于“嵌入”与“脱嵌”的矛盾之中:在城市场域,脱离于乡村地域的农民工在城市中面临着自由选择有限、制度依存缺乏的困境,他们成为了城市中边缘化的弱势群体[32];在乡村场域,个体化进程使得乡村共同体弱化,情感与公共精神流失[33],乡村原有的社会组织秩序被破坏等[34],使得迁移到城市的居民再嵌入到乡村社会之中面临障碍[35]。

数字乡村建设战略的实施推动着城乡关系的重构,为个体化进程提供了新的路径,促使迁移到城市的居民“脱嵌”于城市关系,并实现了在乡村关系中的“再嵌入”。数字乡村建设不仅将数字基础设施和技术人才引入乡村,也在推动乡村物质、社会和表征空间的重构[36]。首先,数字技术改变了城乡间要素的流动性[37],为个体从城市场域“回嵌”乡村场域提供了机会。数字技术通过集聚、扩散和辐射,使乡村与城市的发展逐步转变为融合共生的有机整体,并带动一二三产业的转型与融合[38],为乡村经济发展带来新的机遇。比如乡村数字基础设施的建设有助于推动乡村产业转型[38],“智能技术”和“大数据”的应用促进了智慧农业的产生,推动农业空间的现代化转型[39, 40];电商产业发展打破了过去农业生产与销售脱离的局限[2],有助于实现村民的经济赋权,使得许多村民脱嵌于城市生产关系重新嵌入到乡村的生产关系。其次,产业数字化转型正在改变村民的日常生活实践,形成以数字技术为核心的乡村社会关系[41]。比如村民通过对数字技术的主动适应,利用互联网获取农产品价格和促进营销[42],借助电子商务发展的额外收入提高自身参与数字实践的积极性[43];新媒体等数字技术也推动了农业空间由实体空间向虚拟空间的扩展,乡村个体以身体实践进行信息传播等非物质生产[44],激发了农业空间的旅游、社交等非农功能[45],也赋予了外界认识乡村地方性的新视角[46]。因此,在数字化时代下个体化进程是个体、数字技术与空间相互作用的结果,从城市回流到乡村的居民在基于个体的自我反思下利用数字技术创造了新的生活方式,生产出新的乡村社会关系,实现了从传统社会关系中的“脱嵌”和在新型社会关系中的“再嵌入”。

在数字技术发展影响下,城乡个体化进程的转变如何重构乡村空间、引起何种新的社会现象或问题亟待进一步探讨。由此,本文将以个体化作为研究视角,基于乡村个体的行动过程和逻辑探讨:数字技术如何影响个体化进程的转变?即乡村居民如何脱嵌于传统的乡村社会空间和城乡关系,又如何使其再嵌入到以数字技术为核心的新型社会关系之中,个体化进程转变如何重塑乡村空间?

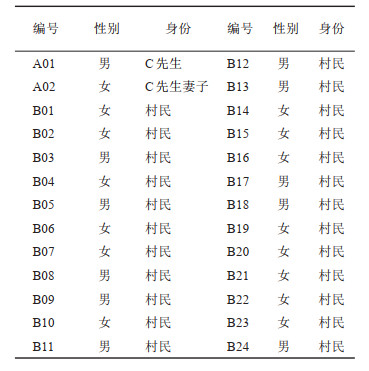

3 研究案例地与方法本研究选取广州市桂峰村(图 1)为案例地。桂峰村隶属于广州市从化区吕田镇,位于广州市东北部,全村面积约为15.85 km2,广泛种植三华李、柿子等作物,蔬果种植业发达。过去,桂峰村大部分农产品通过村民长期建立的关系网络进行销售。由于收购商的垄断和挤兑,加之村域远离销售市场,市场敏锐度低,农产品的收购价格低廉、村民收益率低;并且,原始的农产品加工方式限制了农产品增值空间和竞争力,市场风险应对能力弱。因此村内农业存在低效、粗放、滞后的典型问题,反映了乡村地区传统农业生产普遍存在的发展困境。近年来,桂峰村在个体行动主导的数字技术赋能下实现了跨越式发展。

|

图 1 桂峰村地理区位图 Fig.1 Location of Guifeng Village |

本文以个体化作为理论视角,选取了桂峰村益农信息社信息员C先生作为生命史访谈对象。自2016年起,桂峰村C先生作为精英青年返乡创业,依靠农村淘宝电商与从化区政府搭建的平台,成为桂峰村“农村淘宝合伙人”,并建立广州吕丰蔬果专业合作社,探索线上线下结合的新型销售模式,推动网购物品下乡,拓宽乡村农产品销售渠道。2018年底,“益农信息社”落地桂峰,C先生助推农业信息服务外延至农户,实现农民增收致富。2020年,随着电商直播兴起,C先生开通抖音直播以推广助销当地农产品。C先生作为广东省乡村个体数字化实践的杰出代表,先后获得“广东省乡土专家”证书、“从化最美农人”等称号。为了更好地分析数字乡村建设背景下个体的行动过程和逻辑,研究在田野调查中以C先生为典型研究对象开展“生命史访谈”,着重从个人口述史切入关注个体生命历程,围绕个体生命历程中的重要历史议题展开叙事,并进一步延伸向历史议题下整个群体的共同议题以及集体社会建构的过程[47]。

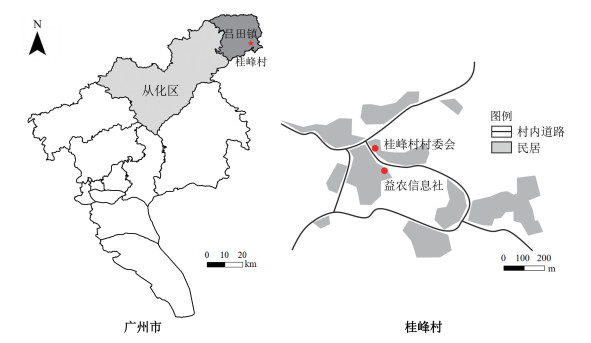

研究前期确定以农村电商发展为切入点,经历初访、资料记录整理和再访的过程,对C先生开展主题访谈,基于C先生的个体叙事分析梳理数字乡村建设发展对于个体生命历程的影响,探讨个体如何发挥主观能动性接受、适应和运用数字技术知识,并引领乡村集体的数字实践。在生命史访谈基础上,研究还通过实地观察和半结构式访谈开展研究,对桂峰村的数字化发展脉络及其现状进行补充。其中对桂峰村24位村民围绕电商驱动下乡村农业生产空间和乡村生活空间的变化等话题开展半结构化访谈(表 1)。由此超越C先生本身的个体叙事,延伸到桂峰村数字乡村发展的集体叙事,凝练数字技术介入下乡村共同体的社会空间演化过程。此外,研究还搜集了相关的政府报告、媒体报道等二手资料作为分析的辅助材料,以更深入地分析个体数字实践对于乡村社会空间的影响。

| 表 1 访谈对象信息表 Tab.1 Information of Respondents |

改革开放以来,在城市准入门槛降低和农业比较利益下降的背景下,大量农民纷纷涌向城市以谋生存、求发展,形成“民工潮”,并出现了乡村“空心化”的现象。农民们开始脱嵌于传统的乡村社会,并尝试嵌入到现代化的城市社会中。

C先生成长于广州市从化区吕田镇桂峰村,由于长期以来村内经济发展缓慢,农民收入增长趋于停滞,C先生选择前往广州、深圳等珠三角各大城市打工,以追求更高的收入和更好的生活环境,C先生也由此开始脱离桂峰村的乡村制度和社会关系,但同时也陷入了难以嵌入城市社会关系的困境之中。受到学历的限制,C先生多在做工时间长、劳动强度大的劳动密集型制造业和服务业工作,高强度长时间的劳作降低了他的积极性。此外,在中国城乡分割的二元体制下,作为外来农民工的C先生无法同等享受城市户籍制度以及由此带来的一系列公共福利。2010年前后,广州市“退二进三”政策使得劳动密集型产业比重降低,这使得来自于乡村的城市打工个体面临着更大的困境。此时,C先生对城市的地方想象与生活状况产生了强烈冲突。收入低、成本高、强度大、民工淘汰率高的现状使他陷入犹豫迷茫的境地。

4.2 回流乡村:技术吸纳与知识共享个体化理论认为个体在脱嵌于传统社会制度后必然要发挥主观能动性规避风险,同时通过自我反思寻求新的发展路径,并尝试适应新的制度和价值体系[30]。在面临城市打工难以生存的困境时,C先生也在尝试寻找新的机会。此时正逢2015年“中央一号”文件“农村电子商务”构想的提出,同年4月,阿里巴巴集团提出以“农村淘宝”为基础的农村电商发展形式,期望以此推动电子商务在农村地区的扩展,激发乡村发展内生动力。2015年底,阿里巴巴农村电商合作项目入驻从化,C先生报名参加了淘宝培训,学习电商、网商等数字技术并顺利结业。

进城打工的乡村居民在乡土情结的牵引下会对家乡产生更加强烈的地方依恋[21]。这种情感联系在农村电商发展背景下促使部分村民返乡创业。2016年,C先生辞职回乡创业,在吕田镇桂峰村成立了第一家农村淘宝店:

“恰巧从化区有这个农村淘宝的培训,他就去报名。因为他想着自己在山区这个地方(长大)。那肯定要带动一下农户了。2015年他就辞职回乡,然后就做了电商这一块。”(A02)

返乡后的C先生的身份已经发生转变,从传统的农户成为了掌握数字技术知识的精英,但也面临着如何将数字技术与传统的乡土社会整合起来的难题。项目建设初期,由于桂峰村农户受教育水平和数字素养水平低,他们仅前往实体店内选购商品,此时的农村淘宝与普通商店的经营模式并无差异。因此C先生首先向村民传授数字技术知识,通过提高村民的数字素养使他们接受新的数字生活方式。在C先生夫妇的带动下,越来越多的村民学会网购,通过电商平台购买商品:

“花了我好几个月时间教他们上网买东西,基本上有智能手机的我都教了他们。所以农户现在很多东西都会自己买。”(A01)

其次,C先生改变了桂峰村传统的农产品销售模式。传统上,农民在完成基本的农业生产活动后,主要通过熟人网络关系将农产品运输到城镇集市,以完成农产品的交易。但桂峰村分散的销售方式不利于提高桂峰村的市场竞争力。C先生便以高于市场价格收购农户的农产品,通过电商服务站的“代销”功能整合农村的闲散资源,以网络的渠道让农村产品“走出去”。此外,他还制定了一套收购农产品的质量衡量标准,并与农户达成协议,以更高的价格收购达到标准的农产品。在C先生的带动下,越来越多的农户以互联网为媒介,利用所学的销售知识与外界消费者构建了广泛且多尺度的联系与互动,形成稳定的客户圈和销售关系,从而提高家庭收入:

“当时我回来的时候,那些柿子挂在树上是没有小贩来收购的。家家户户都有种柿子树,全部掉下来了就很浪费,我说可以收购回来加工,晒成柿子干。…我们现在的货源面向珠三角的客户比较受欢迎,产品也走向全国。”(A02)

4.3 振兴乡村:技术强化与知识生产C先生推动数字知识在桂峰村共享和传播,改变了传统的农产品销售模式。随着农村电商规模扩大,他也引入了与数字化发展相适应的制度和社会文化。于桂峰村而言,最近的快递点在距村六七公里的吕田镇中心,这为农村电商发展带来不便。2018年,C先生主动向从化区政府和阿里巴巴服务中心申请在村内开通物流站点,此举推动了农村物流“最后一公里”的实现,在便利了“网货下乡”的同时也极大地促进了“农货进城”。

随着经营规模和客户圈的持续扩大,C先生也在不断开拓思路进行数字创新,拓宽农产品的销售渠道和方式。为了进一步方便农产品的销售,C先生自行学习微信小程序开发技术,开发出电商小程序“吕丰蔬果”。小程序的使用一方面有利于消费者了解桂峰村的特色农产品,方便了农产品的售出;另一方面也便利了供给和需求端的直接对接。减少了其他中间环节赚取差价,农户们的收入也得到了提高。

2020年受新冠疫情的影响,桂峰村农产品的销售受阻。C先生再次创新销售方式,通过抖音直播推广销售当地农产品。除了带货农产品外,C先生还会对当地的村庄村貌、农户耕种等场景进行直播与视频拍摄,在对乡村日常生活和乡村景观进行展演的过程中吸引游客,有效调动了受众的消费意向。“直播+电商”的营销模式加速了商品的流动,使受众流量转化成农副产品的在线交易,有效地缓解了桂峰村农副产品展销困境。2020年,村内80% 的农户产品都是C先生通过直播的方式帮忙卖出。

个体化理论认为个体化会使得生命历程转变为反思性的生命历程,其不再是接受预定的命运,而是在自我创造中改变生命轨迹[17],数字乡村的个体实践不只是简单地将数字技术嵌入到乡村空间之中,还通过主观的行动创造适应乡土社会的数字知识与数字文化,在此过程中个体化现象已经不再局限于对已有社会制度、关系和文化的脱嵌和嵌入,而是创造出新的社会情境,也推动着乡村空间的重构。

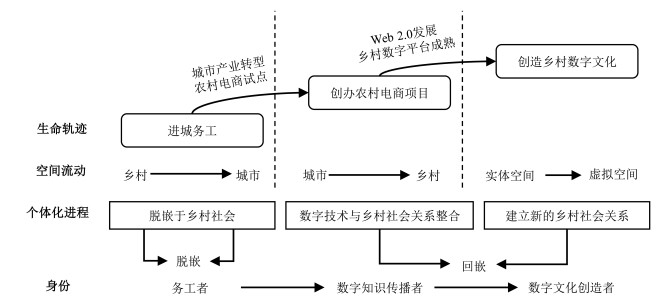

从桂峰村C先生的生命历程可知,个体化贯穿于数字技术进入乡村场域的过程之中(图 2)。在数字乡村建设前,个体化过程主要体现在城市化的现代化进程中。乡村居民脱嵌于乡土社会进入城市寻求更好的发展机会,但面临着如何嵌入城市社会的难题。在数字乡村建设初期,农村电商为村民个体回嵌乡村提供了机会,掌握数字知识的村民发生了身份转变,他们不再嵌入到原有的乡村社会关系之中,而是选择数字技术与乡村社会整合的策略使得数字知识依托乡村熟人关系网络得以迅速传播。随着数字乡村纵深发展,农村电商等数字平台规模不断扩大,桂峰村内个体也不局限于引入简单的数字知识,也开始创造根植于乡土社会的数字文化。

|

图 2 C先生生命历程与个体化过程 Fig.2 The Life Course and Individuation Process of Mr. C |

总体而言,数字技术为乡村个体化进程提供了新的契机。长期以来,乡村个体通过持续的自我反思、规避风险并寻求新的发展机会,这反映了我国城乡发展和社会结构转型的主要趋势。但不同的是数字技术发展促使个体化进程不再遵循城市导向的现代化逻辑,而是趋向以科技创新发展、数字化转型为核心的现代化逻辑。从空间发展和人地关系的视角来看,这种个体化趋势缓解了乡村“空心化”的困境,推动乡村空间的再生产。

5 数字实践与乡村空间重构数字乡村建设背景下,乡村个体化进程开始出现数字导向的趋势,桂峰村村民的个体生活实践和关系生产在数字赋能下逐步促进乡村社会结构转型。数字技术介入下,C先生进行电商创业、数字知识共享,带动更多村民利用数字技术走上个体化道路,由此汇聚的多个体价值共创重构了乡村内部的空间特征,进一步打破了乡村原本的社会关系。这种自下而上的个体数字实践还实现了跨尺度的空间互动,进一步增强了乡村空间与外部空间的联系。

5.1 日常生活实践与物质空间重构随着“数字乡村”建设的不断深入,数字技术逐步弱化了地理距离对桂峰村的限制,数字平台的出现为城乡间的信息交流提供通道,这为外出务工的村民回流乡村创业提供机会,村民的个体化进程由进城寻求工作岗位转变为学习和使用数字技术,并将数字技术嵌入到桂峰村日常生活实践中。电商服务站是农村电商发展的重要物质基础,不仅是城乡物流交换节点,更是乡村数字知识共享和传播的重要物质载体。在前期,由于大部分村民缺乏数字技能素养,无法自主地运用手机等移动终端完成网络购物和销售,许多村民选择到电商服务站委托C先生作为代理帮助他们在电商平台上购买商品和销售农产品。随着村民数字素养的提高,他们从接纳数字技术转变到主动学习数字知识,这使得数字平台使用成为村民的日常习惯。

在这种日常数字经济活动中,城乡间的生产要素加速流动,桂峰村的流动性也在增强。依托便利的物流和电商平台,桂峰村的农副产品销售量有了新的突破,村民逐渐享受到了数字赋能的红利,返乡创业成为村民的新选择,许多年轻人开始参与到桂峰村的数字实践之中,部分桂峰村村民改变了自身的个体化进程:

“我孩子之前也是在镇上跑货车的,现在都不好做就回来开了个农庄,这两年我小孩自己也会(上网)卖了,看着他(C先生)那么做,现在大家都摸到门路了。”(B06)

另外,桂峰村电商服务站成为乡村新的公共空间。在数字技术嵌入乡村的初期,服务站作为数字平台的物质载体发挥着凝聚村民的作用,数字平台有效地解决桂峰村传统农产品生产销售效益低下的问题,由此吸引大量村民的参与。尽管在后期大多数村民掌握了数字知识,降低了对电商服务站的依赖,但电商服务站作为物流中转站,成为大部分村民生产和消费离不开的物质空间,日常生活轨迹的重叠使得村民在电商服务站发生邂逅,这在一定程度上减缓了乡村个体化的进程,维持村民之间以血缘、地缘为核心的社会网络。

5.2 虚拟空间实践与社会空间重构数字技术的发展使得乡村个体的日常生活实践不再局限于实体空间,而拓展到虚拟空间之中,形成实体与虚拟相混合的空间实践。一方面,村民的虚拟空间实践并未完全基于数字平台算法逻辑展开,仍然依赖于传统的乡土社会关系,但实体与虚拟空间实践的深度融合也推动着乡村社会空间的重构。另一方面,虚实混合的空间实践超越了传统的城乡社会关系,农民等个体力量也通过网络空间作用于城乡社会空间。首先,数字知识流动需要依附于乡村传统的社会关系。C先生仍需以政府工程为信任背书、以个人社会关系信用为支撑推广电商服务,村民也凭借乡村熟人关系学习数字知识,参与虚拟空间实践,数字技术才得以纵深推广。在后期,桂峰村村民虚拟空间实践也从开始由C先生负责代理的“被动”式参与到自主在平台上开店的“主动”式参与转变:

“有时候我和客人认识,就加客人的微信,如果经销商那里来的就马上得发信息给我(订购),客人转钱给我,我们就寄给他。”(B08)

在这种新型经济关系下,数字知识和技能打破了过去以血缘划分的权力关系,成为掌握乡村空间话语权的重要工具。C先生成功动员村民参与数字实践、推动桂峰村经济发展,在数字实践方面掌握着较大的话语权。然而随着村民数字素养的提高,数字技术使得桂峰村个体化趋势增强,C先生的话语权和交易优势也被逐步削弱。在此情况下,C先生必须另辟蹊径:他开发了专属的小程序销售农产品,使交易不再依赖于特定的电商平台,降低了平台交易成本,展现了竞争优势:

“这个(小程序)是我们自己研发的。这个小程序你们一般搜不到,一般都是我们发出去,我们客户收到了就自己下单。就转发给有需要的朋友下单。”(A01)

此时,乡村话语权也由以亲缘、血缘为主的声望权威转向以信息、技能导向的知识权威,这促使村民主动适应和学习新型的数字技术,并在日常生活实践中生产出带有地方乡村性的数字文化。在村民们的数字个体化进程中,桂峰村非但没有完全脱嵌于传统社会关系,反而建构起具有乡村性特征的数字社会模式,乡村数字文化成为个体逆原子化的粘合剂。

虚拟空间实践带来的超域效能辐射城乡二重空间。一方面,村民能够通过社交媒体的照片、博文和视频等了解城市居民的日常生活方式和社会文化,城乡间的文化联结不断丰富化、多元化、互动化。另一方面,信息的畅通和主体意识的增强促使村民身份转变:他们整合乡村传统的社会网络和现代数字文化,以网络个体的身份参与到虚拟空间的实践之中,通过互联网与乡村外部的社会主体建立远程关系,进一步增进了对乡村的依恋和认同。例如C先生利用直播展示自己的日常生活和乡村环境,输出自己对乡村环境的感知,使观众在沉浸式直播体验中重构对于乡村空间的地方认知和想象,吸引游客前来游玩:

“以前我们刚回来的时候,村里面是很安静的,游客也不多……然后我老公玩抖音,他直播有拿着手机去果园拍一下,也有去到流溪河的源头去拍一下。这些游客看到就来了。”(A02)

数字技术带来的虚拟空间成为乡村社会和权力关系建构的新场域,并逐步建立起以数字平台逻辑为核心的地方制度和文化,这使得本地村民从传统的乡村社会关系脱离出来,嵌入到以数字制度文化为导向的新型社会关系。但相比于城市,桂峰村所建构的数字制度和文化仍然带有较强的乡村性特征,仍然根植于乡村原本的地方性和社会性。

5.3 个体化与乡村空间重构机制乡村个体化进程与乡村空间重构密切相关。在全球化和高速城市化的潮流下,传统乡村的封闭性和稳定性被打破,以乡村劳动力为主的资源要素大量外流,乡村个体逐步从乡村集体生活中脱嵌,乡村内部出现秩序解体、联结弱化、认同缺失等现象。这些从传统乡村脱离出来的人群在去传统化、去地方化的“脱嵌”过程中逐步成为“依靠自我发展”的原子化个体,但同时也面临着日益突出的市民生活困境。数字技术的发展使得返乡就业、创业成为其中部分人的新选择。但返乡发展不是简单机械的个体“回嵌”,而是需要整合与协调新的地方关系的“再嵌入”。数字技术成为整合社会关系、重构空间的有力工具。

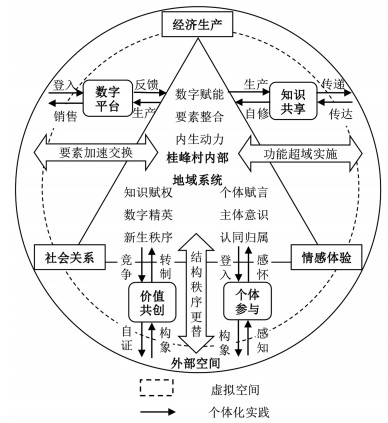

个体化进程体现在城乡间人口流动中,而数字技术改变了空间的流动性,重构地理要素的流动方向和网络关系(图 3)。

|

图 3 个体化与空间重构机制 Fig.3 Individualization and Spatial Reconfiguration Mechanism |

首先,村民依靠数字技术谋生的个体化发展路径重构了桂峰村的经济空间。在由个体到群体的数字个体化作用下,桂峰村的土地、资本、劳动力、技术、信息等生产要素被重新整合,城乡间多向动态的人流、物流、信息流、知识流耦合增效,数字乡村经济日新月异,乡村发展激发出内生动力。其次,经济形态转变引起了关系空间重构。在桂峰村内部,数字知识权威成为新话语权,数字精英成为新的乡村精英,电商服务站在村民们的日常邂逅中逐步演化为新的乡村公共空间,传统社会关系与现代数字社会关系在碰撞中融合,促使了新的乡村公共秩序生成。在与外部空间的关系上,桂峰村在嵌入数字社会的现代化进程中仍然凸显出乡村特性,乡村价值在诸多村民数字个体化发展的自我证明中体现,数字技术为桂峰村提供发展的另一条道路。同时,数字实践也引起社会文化空间重构。村民以网络个体身份参与构建乡村数字文化,主体意识在个体的数字参与中不断增强,认同感、归属感在虚拟网络空间中升华,乡村数字文化成为新的乡村关系粘合剂。由此,个体化进程并不是完全瓦解乡村原有的社会关系,而是在乡村中借助基于数字平台的社会运作逻辑,建构起具有乡村性特征的数字社会模式,这个过程不仅改变了乡村的生产方式,也在重塑村民的日常生活方式以及对乡村的情感联系,帮助他们从经济生产、社会关系、情感体验等多方面嵌入现代数字乡村社会。

6 结论与讨论数字乡村建设作为乡村振兴的重要一环,是关乎我国乡村未来发展的时代命题。本文基于广东省广州市从化区吕田镇桂峰村C先生的个体生命历程,从个体化的视角分析数字技术发展推动个体化进程转型进而影响乡村空间重构的过程,并从自下而上的个体行动路径探讨数字技术推动乡村发展的机制。研究发现:

(1)数字技术的发展为个体化进程转变提供契机,改变了乡村居民的生命历程。C先生的个体生命历程表明,乡村个体通过持续地自我反思规避风险、寻求新的发展机会,数字技术发展使得个体化进程不再遵循城市导向的现代化逻辑,而是趋向以科技创新发展、数字化转型为核心的现代化逻辑。

(2)数字技术作用下的个体化进程推动着乡村空间的重构。一方面,以数字基础设施为核心的物质空间逐步成为乡村重要的公共空间,并改变着居民的日常生活实践;另一方面数字知识和技能成为掌握乡村话语权的工具,不仅重构了以血缘为纽带的传统社会关系,也促使个体发挥主观能动性学习新的技术并创造数字文化,提升了数字乡村发展的内生动力。

(3)数字逻辑导向下个体化进程的转变推动着城乡关系的重构。数字技术发展下,返乡就业创业的乡村个体并不是重新嵌入到原有的社会关系之中,而是基于数字技术发展的逻辑重塑新的乡村社会关系,形成数字社会的个体化,弱化了个体“城市”或“乡村”的身份标签。

在理论层面,本文既弥补了现有研究大多遵循政策顶层设计而缺乏自下而上研究视角的不足,又拓展了数字社会背景下个体化现象的研究场域,丰富了对当下城乡关系转型的理解。在实践层面,以数字乡村发展为契机吸引乡村居民回流、提高乡村居民的数字技能和素养是当前数字乡村建设必然要面临的问题,本文对桂峰村的个案分析有助于为数字乡村建设提供借鉴意义。需要指出的是,数字乡村建设并不是将简单地将数字基础设施或数字技术平台引入乡村的过程,还需要推动数字技术与乡村社会的整合,乃至营造以乡村性为基底的数字制度和文化,方能够更好地引导乡村居民接纳和参与运用数字技术,实现数字乡村的内生性发展。这也表明不能简单将城市研究中的数字地理理论运用到乡村研究之中,而需要基于乡村性视角理解数字技术的社会文化意义。此外,数字技术发展不仅增进了城乡互动,推动城乡融合,也使得个体化现象不再单一地存在于城市或乡村场域,而是进入实体与数字相混合的场域之中。数字技术使得城乡关系变得更为复杂,也挑战了城乡二元体系。然而,基于数字技术探讨乡村性和城乡关系的转变,特别是在中国乡村振兴的语境下探讨社会的数字化发展,在未来仍然需要更丰富的实证研究,以建构起中国数字乡村的理论体系。

| [1] |

王盈盈, 王敏. 数字地理视角的乡村研究及展望[J]. 世界地理研究, 2020, 29(6): 1248-1259. [Wang Yingying, Wang Min. Rural research and prospect from the perspective of digital geographies[J]. World Regional Studies, 2020, 29(6): 1248-1259. DOI:10.3969/j.issn.1004-9479.2020.06.2019306] |

| [2] |

罗志伟, 何慧妍, 王敏. 乡村振兴背景下的数字化农业空间构建与实践——以广东省紫金县茶产业为例[J]. 热带地理, 2022, 42(8): 1324-1334. [Luo Zhiwei, He Huiyan, Wang Min. Digital agricultural space construction and practice in the context of rural revitalization: A case of the tea industry in Zijin county, Guangdong province[J]. Tropical Geography, 2022, 42(8): 1324-1334.] |

| [3] |

杨忍. 珠三角地区典型淘宝村重构过程及其内在逻辑机制[J]. 地理学报, 2021, 76(12): 3076-3089. [Yang Ren. The actor-network perspective on the reconstruction process and internal mechanism of typical Taobao villages in the Pearl River Delta region[J]. Acta Geographica Sinica, 2021, 76(12): 3076-3089. DOI:10.11821/dlxb202112014] |

| [4] |

Leng X. Digital revolution and rural family income: Evidence from China[J]. Journal of Rural Studies, 2022, 94: 336-343. DOI:10.1016/j.jrurstud.2022.07.004 |

| [5] |

辛宇, 林耿, 林元城. 数字技术力量下的乡村重构[J]. 地理科学进展, 2022, 41(7): 1300-1311. [Xin Yu, Lin Geng, Lin Yuancheng. Rural reconstruction under the impact of digital technology[J]. Progress in Geography, 2022, 41(7): 1300-1311.] |

| [6] |

Krivý M. Towards a critique of cybernetic urbanism: The smart city and the society of control[J]. Planning Theory, 2018, 17(1): 8-30. DOI:10.1177/1473095216645631 |

| [7] |

Rose G. Actually-existing sociality in a smart city[J]. City, 2020, 24(3-4): 512-529. DOI:10.1080/13604813.2020.1781412 |

| [8] |

Graham M. Time machines and virtual portals: The spatialities of the digital divide[J]. Progress in Development Studies, 2011, 11(3): 211-227. DOI:10.1177/146499341001100303 |

| [9] |

Breathnach P. Globalisation, information technology and the emergence of niche transnational cities: The growth of the call centre sector in Dublin[J]. Geoforum, 2000, 31(4): 477-485. DOI:10.1016/S0016-7185(00)00016-6 |

| [10] |

Scholz T. Digital Labor: The Internet as Playground and Factory[M]. New York: Routledge, 2013: 8-15.

|

| [11] |

王公为, 王一丁, 乌铁红. 景观社会视角下网红村的乡村性生产与重构——以呼和浩特恼包村为例[J]. 干旱区资源与环境, 2022, 36(6): 202-208. [Wang Gongwei, Wang Yiding, Wu Tiehong. Rurality production and reconstruction of internet-famous village: Perspective from the society of spectacle theory[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2022, 36(6): 202-208.] |

| [12] |

赵爽. 中国社会个体化的产生及其条件——个体化相关理论述评[J]. 长安大学学报(社会科学版), 2011, 13(2): 68-75. [Zhao Shuang. Emergence and its conditions in China individualization-review of correlated theories of individualization[J]. Journal of Chang'an University(Social Science Edition), 2011, 13(2): 68-75.] |

| [13] |

王敏, 赵美婷, 朱竑. 邻里空间演化的个体化现象研究——以广州华侨聚居区为例[J]. 世界地理研究, 2016, 25(4): 132-143. [Wang Min, Zhao Meiting, Zhu Hong. Individualization phenomenon in the process of neighborhood space transformation: A case study of concentrated area of overseas Chinese in Guangzhou[J]. World Regional Studies, 2016, 25(4): 132-143.] |

| [14] |

雷竣超, 王敏, 买欣. 电商扶贫下的流空间与知识生产: 昆明乡村重构机制研究[J]. 世界地理研究, 2023, 32(4): 156-169. [Lei Junchao, Wang Min, Mai Xin. Space of flows and knowledge production under e-commerce driven poverty alleviation: A study of rural restructuring mechanism in Kunming[J]. World Regional Studies, 2023, 32(4): 156-169.] |

| [15] |

付强, 董洪哲. 媒介、空间与身份建构: 抖音短视频下的乡村社会——基于鄂西北Y村的田野观察[J]. 河北农业大学学报(社会科学版), 2021, 23(2): 100-106. [Fu Qiang, Dong Hongzhe. Media, space and identity of the rural society in the Tik Tok short video: Based on the field observation of village Y in hubei province[J]. Journal of Hebei Agricultural University(Social Sciences), 2021, 23(2): 100-106.] |

| [16] |

彭兰. "连接" 的演进——互联网进化的基本逻辑[J]. 国际新闻界, 2013, 35(12): 6-19. [Peng Lan. Evolution of "Connection": The basic clue of the development of internet[J]. Chinese Journal of Journalism & Communication, 2013, 35(12): 6-19.] |

| [17] |

乌尔里希·贝克, 伊丽莎白·贝克-格恩斯海姆. 个体化[M]. 北京: 北京大学出版社, 2011: 33-35. [Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim. Individualization[M]. Beijing: Peking University Press, 2011: 33-45.]

|

| [18] |

齐格蒙特·鲍曼. 流动的现代性[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2018: 70. [Bauman Z. Liquid Modernity[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2018: 70.]

|

| [19] |

Beck U, Lau C. Second modernity as a research agenda: Theoretical and empirical explorations in the 'meta-change' of modern society[J]. The British Journal of Sociology, 2005, 56(4): 525-557. DOI:10.1111/j.1468-4446.2005.00082.x |

| [20] |

Beck U, Giddens A, Lash S. Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order[M]. The United States of America: Stanford University Press, 1994: 124-140.

|

| [21] |

吴清军, 李贞. 分享经济下的劳动控制与工作自主性——关于网约车司机工作的混合研究[J]. 社会学研究, 2018, 33(4): 137-162, 244-245. [Wu Qingjun, Li Zhen. Labour process control and job autonomy in sharing economy: A case study of online car-hailing drivers' work[J]. Sociological Studies, 2018, 33(4): 137-162, 244-245.] |

| [22] |

斯科特·麦夸尔. 地理媒介: 网络化城市与公共空间的未来[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2019: 15-23. [McQuire S. Geomedia: Networked Cities and the Future of Public Space[M]. Shanghai: Fudan University Press, 2019: 15-23.]

|

| [23] |

Longhurst R. Mothering, digital media and emotional geographies in Hamilton, Aotearoa New Zealand[J]. Social & Cultural Geography, 2016, 17(1): 120-139. |

| [24] |

Nafus D, Sherman J. This one does not go up to 11:The quantified self movement as an alternative big data practice[J]. International Journal of Communication, 2014, 8: 1784-1794. |

| [25] |

曹广忠, 赵亚萍. 城市外来人口的就业稳定性及影响因素——基于我国4个典型区域12个城市调查的分析[J]. 人文地理, 2016, 31(6): 73-78. [Cao Guangzhong, Zhao Yaping. The characteristics and determinants of migrant's employment stability: Evidence from a large sample survey[J]. Human Geography, 2016, 31(6): 73-78.] |

| [26] |

Dix-Carneiro R, Kovak B K. Trade liberalization and regional dynamics[J]. American Economic Review, 2017, 107(10): 2908-2946. |

| [27] |

陈龙. 两个世界与双重身份——数字经济时代的平台劳动过程与劳动关系[J]. 社会学研究, 2022, 37(6): 81-100, 228. [Chen Long. Two worlds and dual identities: Platform labor process and labor relation in the era of digital economy[J]. Sociological Studies, 2022, 37(6): 81-100, 228.] |

| [28] |

文军, 刘雨航. 面向不确定性的乡村数字化建设及其实践启示[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2022, 22(5): 62-71. [Wen Jun, Liu Yuhang. Uncertainty-oriented rural digital construction and its practical implications[J]. Journal of Northwest A&F University(Social Science Edition), 2022, 22(5): 62-71.] |

| [29] |

阎云翔. 中国社会的个体化[M]. 上海: 上海译文出版社, 2012: 344. [Yan Yunxiang. The Individualization of Chinese Society[M]. Shanghai: Shanghai Translation Publishing House, 2012: 344.]

|

| [30] |

张爱华. 贝克的个体化理论以及对研究中国社会的启示[J]. 理论界, 2011(10): 143-146. [Zhang Aihua. Beck's theory of individuation and its enlightenment to the study of Chinese society[J]. Theory Horizon, 2011(10): 143-146.] |

| [31] |

杨渝东. 乡村宗族再造视域中的个体化理论[J]. 南京大学学报, 2015, 52(6): 58-67, 155. [Yang Yudong. Theory of individualization in the perspective of rebuilding Chinese lineages[J]. Journal of Nanjing University, 2015, 52(6): 58-67, 155.] |

| [32] |

李志刚, 刘达, 林赛南. 中国城乡流动人口"回流" 研究进展与述评[J]. 人文地理, 2020, 35(1): 1-10, 62. [Li Zhigang, Liu Da, Lin Sainan. A literature review of the study on return floating population in China[J]. Human Geography, 2020, 35(1): 1-10, 62.] |

| [33] |

杨慧, 吕哲臻. 个体化视域下乡村社会情感共同体重塑[J]. 中国特色社会主义研究, 2022(2): 89-98. [Yang Hui, Lv Zhezhen. Reconstruction of rural social emotional community from the perspective of individuation[J]. Studies on Socialism with Chinese Characteristics, 2022(2): 89-98.] |

| [34] |

项继权, 鲁帅. 中国乡村社会的个体化与治理转型[J]. 青海社会科学, 2019(5): 131-138. [Xiang Jiquan, Lu Shuai. Individualization and governance transformation of rural society in China[J]. Qinghai Social Sciences, 2019(5): 131-138.] |

| [35] |

张艳斌. 返乡青年的形成机制及主体性建构: 基于个体化的视角[J]. 兰州学刊, 2022(8): 125-134. [Zhang Yanbin. Formation mechanism and subjectivity construction of returning youth: Based on the perspective of individuation[J]. Lanzhou Academic Journal, 2022(8): 125-134.] |

| [36] |

王敏, 罗志伟, 方彦圳, 等. 面向数字技术的乡村社会文化地理研究[J]. 地理科学进展, 2022, 41(3): 499-509. [Wang Min, Luo Zhiwei, Fang Yanzhen, et al. Digital technology mediated rural studies: Perspectives from social and cultural geography[J]. Progress in Geography, 2022, 41(3): 499-509.] |

| [37] |

Lundgren A S, Johansson A. Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural survival[J]. Journal of Rural Studies, 2017, 51: 73-82. |

| [38] |

张英男, 龙花楼, 屠爽爽, 等. 电子商务影响下的"淘宝村" 乡村重构多维度分析——以湖北省十堰市郧西县下营村为例[J]. 地理科学, 2019, 39(6): 947-956. [Zhang Yingnan, Long Hualou, Tu Shuangshuang, et al. a multidimensional analysis of rural restructuring driven by ecommerce: A case of Xiaying village in central China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(6): 947-956.] |

| [39] |

Protopop I, Shanoyan A. Big data and smallholder farmers: Big data applications in the agri-food supply chain in developing countries[J]. International Food and Agribusiness Management Review, 2016, 19(A): 173-190. |

| [40] |

Riley M, Robertson B. The virtual good farmer: Farmers' use of social media and the (re) presentation of "good farming"[J]. Sociologia Ruralis, 2022, 62(3): 437-458. |

| [41] |

Bear C, Holloway L. Country life: Agricultural technologies and the emergence of new rural subjectivities[J]. Geography Compass, 2015, 9(6): 303-315. |

| [42] |

Heilig G K. Information society and the countryside: Can internetbased systems bring income alternatives to rural areas?[J]. Rural Areas & Development, 2003, 1: 65-79. |

| [43] |

Akca H, Sayili M, Esengun K. Challenge of rural people to reduce digital divide in the globalized world: Theory and practice[J]. Government Information Quarterly, 2007, 24(2): 404-413. |

| [44] |

刘芳儒. 情感劳动(Affective labor)的理论来源及国外研究进展[J]. 新闻界, 2019(12): 72-84. [Liu Fangru. The theoretical source and the foreign research status of affective labor[J]. Journalism and Mass Communication, 2019(12): 72-84.] |

| [45] |

戴柳燕, 周国华, 吴国华, 等. 乡村吸引力研究进展与展望[J]. 人文地理, 2022, 37(1): 9-17. [Dai Liuyan, Zhou Guohua, Wu Guohua, et al. Resarch progress and prospect of rural attraction[J]. Human Geography, 2022, 37(1): 9-17.] |

| [46] |

Akbari A. Follow the thing: Data[J]. Antipode, 2020, 52(2): 408-429. |

| [47] |

胡洁. 个人叙事与集体记忆: 口述史的多维建构[J]. 学术月刊, 2021, 53(11): 140-146. [Hu Jie. Individual narrative and collective memory: Sociological construction of oral history[J]. Academic Monthly, 2021, 53(11): 140-146.] |