2. 福建师范大学 地理研究所, 福州 350007;

3. 上海大学 亚洲人口研究中心, 上海 200444

2. Institute of Geography, Fujian Normal University, Fuzhou 350007, China;

3. Asian Demographic Research Institute, Shanghai University, Shanghai 200444, China

流动人口市民化是新型城镇化建设的重要内容与郑重承诺。随着中国进入城镇化中后期,即使未能在城镇落户,已有相当部分的流动人口家庭在城市定居或将家庭生计重心转移到城市,在此背景下,越来越多的流动人口子女在城市出生或者成长。随着时间的推移,这群“生于或长于城市”的二代流动人口的规模将会越来越大,并逐渐成为中国流动人口的主要子群体之一[1]。然而,在城市社会经济转型发展的当下,属于二代流动人口的劳动力密集型就业岗位逐渐减少,但他们又几乎割断了与农村的联系,不得不留在城市继续生存;倘若他们无法顺利实现市民化,则可能导致其与农村和城镇社会的双重断裂,引发严重的社会融合问题[2, 3]。从这个意义上说,二代流动人口的市民化是一个比一般意义上的流动人口市民化更为重要、更为急迫的问题。然而,当前中国流动人口市民化研究的主要对象是流动人口整体或新生代流动人口,二代流动人口的市民化尚未引起足够的重视。实际上,虽然二代流动人口不可避免地带有许多新生代流动人口或整体流动人口的特点,但由于其主要生于或长于城市,其童年和少年期的大部分时间是在城市里度过的,这种经历会影响其意愿和观念,进而发展出一些与新生代或整体流动人口不同的行为特征和情感价值倾向[1, 3]。因此,基于流动人口整体或新生代流动人口得到的规律性认识是否适用于二代流动人口仍有待实证检验。

有鉴于此,本文将根据段成荣等人[1]界定二代流动人口的方法,从2016年中国流动人口动态监测数据库中识别出“生于或长于城市”的二代流动人口,探析当前二代流动人口的市民化水平及其影响因素。这一工作既是对流动人口市民化研究的一个发展,又可为城镇化中后期推动流动人口市民化和促进城镇化质量提升决策提供支撑。

2 研究进展流动人口市民化是在中国特有的历史和制度背景中产生的独特的研究课题之一,国际上与此课题密切相关、可借鉴的是“二代移民”①社会融合的研究。大多数研究认为,移民的社会融合是一个线性过程,移民在代际流动过程中获得“向上”的社会流动。即第一代移民通常处于社会底层,职业层次和收入水平低,居住环境差,社会融合水平低;但随着时间推移和时代更替,二代移民将逐渐适应和融入流入地主流的经济、文化与社会生活中,并带来向上的代际流动[4, 5]。然而,新近的一些研究发现,不同时期、不同移民群体可能会出现不同的社会融合结果,如部分劳工移民的经济融入始终较差,而且经济融入上的困难存在代际传递现象,因此社会隔离延续下来[6, 7]。参照推之,中国二代流动人口的市民化是实现了代际向上流动,并为其他流动人口群体实现市民化之路提供范本?还是体现了代际传承,依然维系着父辈们的市民化境遇乃至更差?

在中国,进入新世纪后,流动人口的市民化问题才开始引起学者们的重视。已有研究结合中国特有的国情,并借鉴国外相关理论,围绕流动人口市民化的维度构成、市民化水平及其影响因素等做了大量工作。研究表明,流动人口存在市民化倾向和需求,但当前流动人口的市民化状态并不理想,并且在不同群体和不同区域之间发展各异[8, 9]。在代际差异上,新生代和老生代流动人口的市民化水平孰高孰低仍存在争论,但更多的研究倾向于赞同新生代流动人口的市民化水平较之老生代流动人口有所提升;尽管如此,新生代流动人口与真正市民化间仍存在差距,并且在各维度上的表现也不均衡[10-12]。影响流动人口市民化的主要因素有流动人口微观层面的个体特征、人力资本、社会资本、家庭要素以及宏观层面的结构性因素等;其中,中国特有的户籍制度及附着在其身上的公共服务和社会福利长期以来被认为是造成流动人口市民化进程缓慢的关键因素[13-16]。近年来,一些研究在考察与市民化密切相关的社会融合和城市居留意愿的影响因素时将城市因素和个体因素进行统筹考虑。研究发现,除流动人口的个体和家庭因素外,所在流入城市的就业机会、工资水平、公共服务供给水平、城市规模等因素也会影响流动人口社会融入和城市居留意愿[17-21]。

上述研究丰富了我们对流动人口市民化问题的认识,但存在以下不足:①当前大部分研究主要考察的是流动人口整体或新生代流动人口,以二代流动人口为分析对象的研究并不多。②仅有的一些专门针对二代流动人口的研究又主要聚焦在二代流动人口的概念界定和基本特征描述上[1, 3, 22],有关二代流动人口市民化的研究工作极为欠缺。③国外二代移民的相关研究大多强调生活环境对“二代”成长的影响[22],但迄今国内相关研究大多采用单层次回归模型,着重考察流动人口个体及家庭因素的影响作用,忽略了其所处流入城市的外部因素对其市民化的影响。

因此,本文将尝试弥补以上不足,以二代流动人口为研究对象,构建多维度的指标评价体系,测算现阶段中国城镇化过程中二代流动人口的市民化水平,并借助多层统计模型,综合分析个体内在能动性与城市外部因素的影响作用。

3 数据与方法 3.1 概念界定由于二代流动人口是一个新兴的群体,目前国内学术界尚未有统一的界定标准。从国际经验看,二代移民通常指的是在本迁入国(或地区)出生并成长,并且其父母双方中至少有一方在国外出生的个人或是虽然在国外出生但在一定年龄前就已到本迁入国(或地区)生活的个人[23, 24]。基于此,同时考虑中国现实和数据可获得性,本文借鉴段成荣和靳永爱提出的二代流动人口的概念[1],以出生地信息和流动年龄作为标准,将“0—6岁之间流入到当前流入地城市并在流入地城市生活成长”的流动人口定义为“二代流动人口”。

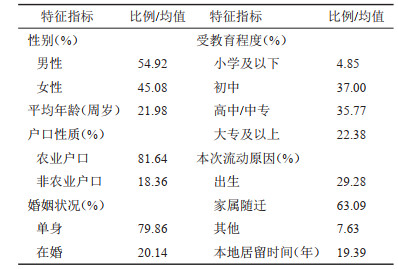

3.2 数据来源和样本描述流动人口个体的数据源于原国家卫生计生委组织实施的2016年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据。该数据采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,在全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团中流动人口比较集中的流入地,随机抽取出在流入地居住一个月以上、非本区(县、市)户口的15周岁及以上的流入人口作为调查对象。基于前述二代流动人口的定义,本研究抽取其中本次流动年龄为“0—6岁”(即0—6岁之间流入到或出生于当前流入地城市)的样本视为二代流动人口,样本数量为1374个,按照原国家卫生计生委提供的加权方法对上述数据库进行加权后得到最终的样本为890个。由表 1可见,二代流动人口具有性别比偏高,以年轻、未婚、农业户口为主,受教育程度较高,在本地居留长期化,流动原因以出生、家属随迁为主的特征,与已有研究[1, 2, 22]中所描述的二代流动人口群体的基本特征大体相符。

| 表 1 二代流动人口的基本特征 Tab.1 Basic Characteristics of the Second-Generation Migrants |

城市指标的变量来源于《中国城市统计年鉴2016》。为减少城市因素与人口迁移流动存在反向因果关系而导致的估计偏误,借鉴已有研究吕拉昌等[25]的处理方法,采用滞后一期(即2015年)的城市层面数据。需要说明的是,由于州、地区缺少城市特征数据,在分析城市层面的数据时,将86个现居地为州、地区的样本剔除。

3.3 二代流动人口市民化水平的测度 3.3.1 指标选择市民化是指迁居城市的流动人口在城市社会经济环境中逐步向城市居民转变的过程[26]。从国际经验看,市民化过程强调的是“质量”的提升,所以测量指标应该更多地包含能够反映流动人口在就业、居住、消费、社会保障与城市融合等方面的指标[16]。尽管目前学术界对流动人口市民化的内涵和维度构成各有差异,但普遍将就业、居住、消费、社会保障、身份认同、居留意愿等作为主要的测量指标[27]。同时,在当前户籍制度改革和城市治理方式改变的政策背景下,户口性质和受教育水平已经可以直接赋予流动人口市民身份,实现市民化。基于此,结合调查问卷的设置特点和指标体系的科学性及代表性,构建了由就业状况、社会保障、生活方式和自身身份4个维度构成的指标体系。如表 2所示,本文以此为依据选用了18个调查指标作为上述4个维度具体的评价指标,每个具体的评价指标又按照其自身属性分别处理成从低到高的二元或多元定序变量。

| 表 2 二代流动人口市民化水平的评价指标体系及权重分配 Tab.2 Evaluation Index System and Weights of the Citizenization Level of the Second-Generation Migrants |

(1)就业状况市民化。在流入城市拥有稳定、高质量的工作是二代流动人口实现市民化的基本前提和物质保障,同时也是反映其就业状况市民化的重要指示器[16],因此选取就业身份、职业类型、从事行业和单位性质作为具体的衡量指标。需要说明的是,调查时有41.91%的二代流动人口处于未就业状态,在指标设定时若不考虑这部分样本的特殊情况,直接予以剔除,可能人为地提高二代流动人口就业状况市民化水平,故在指标设定上将未就业列为其中的类型之一。

(2)社会保障市民化。流动人口社会保障服务均等化是国家推动基本公共服务均等化并促进流动人口市民化的重要政策之一[27],因而二代流动人口在流入城市社会保障的参与情况可直接体现出其真实市民化水平的这一侧面。为此,基于数据的可获得性和参照我国社会保障制度中的项目设置,选用“五险一金”作为测量指标。

(3)生活方式市民化。二代流动人口在流入地的居住和消费是其生活质量和生存状况的表征方式,可直接体现市民化的能力和意愿。稳定安全的居所是他们在城市的安身立命之处,会强化他们的市民化意愿[28];家庭月收支比越大,意味着他们在城市的消费能力和消费倾向越大而对城市的“过客心理”越弱的事实[29],越有可能实现市民化。建立居民健康档案和提供健康教育服务是城市社区须为所辖区内的居民提供的两项必备基本公共卫生服务,因此二代流动人口在流入城市健康档案的建立情况和接受健康教育的程度可折射出其与城市社区间的互相介入程度,故本文也用健康档案和健康教育来体现生活方式市民化。

(4)自身身份市民化。是否具有长期居住意愿以及是否愿意迁移户口是实现身份转变的心理表征,体现了二代流动人口实现身份转变和完成市民化的意愿。同时,在中国,户口性质一直是居民城乡身份的最重要表征之一,而且一般情况下非农业户口者多为城市居民。此外,在当前各大城市的落户条件中,有城镇户口或具有较高的受教育水平是两个重要条件,一些二线城市在“抢人大战”中更是直接采用给予大专及其以上外来人口当地户口的方式来吸引人才。可见,在当前中国特殊的政策背景下,有城镇户口或较高的受教育水平为这类流动人口的身份转变直接铺平了道路。鉴于此,本文将是否具有非农业户口和大专及以上受教育程度,长期居住意愿和户籍迁移意愿作为测量身份市民化的指标。

3.3.2 权重设定及测算方法在选取指标体系后,采用熵值法确定不同指标的权重;考虑到各指标值存在单位和量纲差异,在对各指标进行赋权之前,通过极差标准化对各指标值进行处理,以消除因单位和量纲导致指标值的不可比性。根据已有研究经验,本文对指标数值进行了百分制处理,即将各指标得分按照标准分转换到1—100之间的数值,指标值越大,表示二代流动人口市民化水平越高。

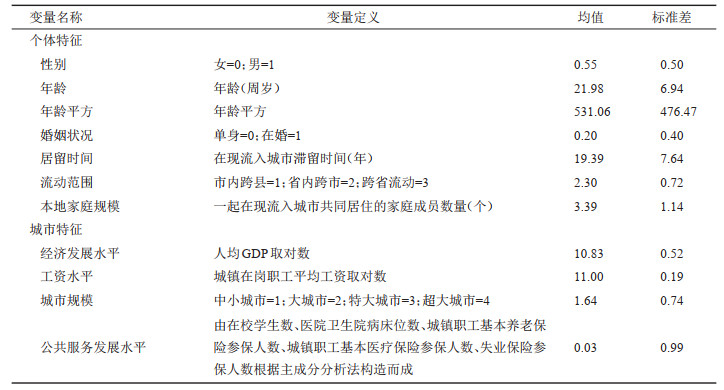

3.4 变量设定与模型选择因变量为二代流动人口整体市民化水平和各维度市民化水平。由前文分析可知,性别、年龄、婚姻、教育、流动时间、收入水平等都在一定程度上影响了流动人口的市民化水平。二代流动人口作为流动人口的子群体之一,这些体现个体市民化能力的要素也应该是其市民化水平的影响因素。然而,如前所述在研究与流动人口市民化水平相接近的流动人口定居意愿时发现,其所处流入城市的规模、经济发展水平、公共服务供给等城市特征也是主要原因。流动人口能否完成市民化,不仅是个体经济理性的行为决策,也是制度性问题,离不开其所在城市环境与制度要素的制约[30]。由此,我们认为,二代流动人口市民化水平也应是流动人口个体内在能动性与城市外部结构性因素共同作用的结果,并以此为依据构建了一个由个体市民化能力和流入城市特征组成的分析框架。本文选取二代流动人口的性别、年龄、婚姻、本地居留时间、流动范围和本地家庭规模作为其个体市民化能力的表征变量;城市变量有人均GDP、城镇在岗职工工资水平、城市规模和公共服务发展指数水平。在数据处理过程中,借鉴已有研究,对流入城市的人均GDP、城镇在岗职工平均工资这两个变量先取对数后纳入模型,以保证数据呈正态分布和提高变量解释力。自变量描述性统计见表 3。

| 表 3 变量的描述性统计 Tab.3 The Description of the Variable Statistics |

如上所述,模型的自变量既有流动人口个体层面的数据,又有流入城市层面的数据。若是使用单层回归模型分析此类多层嵌套结构的数据会引起模型结果偏误[31]。因此,为了避免模型产生误差和准确地揭示影响二代流动人口市民化水平的主要因素,同时鉴于模型的因变量为数值变量,因此本文采用多层线性回归模型进行估计。

4 结果与分析 4.1 二代流动人口市民化水平的发展现状现阶段中国二代流动人口的市民化水平表现出以下特点:

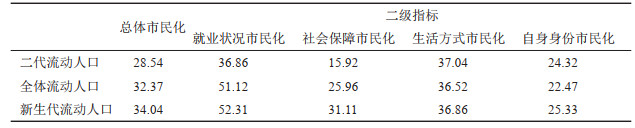

第一,二代流动人口整体的市民化水平偏低。从生活方式、就业状况、自身身份、社会保障4个维度综合判定,二代流动人口整体市民化水平的得分仅为28.54分(满分为100),说明二代流动人口的市民化处于相对较低的水平。为了进一步判断二代流动人口的市民化水平,本文将度量二代流动人口市民化水平的指标体系和测量方法运用到全体流动人口和新生代流动人口上,计算结果如表 4。从中可见,二代流动人口的市民化发展状况确实不容乐观,其总体市民化水平低于全体和新生代流动人口的市民化水平。这一结果可能与二代流动人口人力资本不足以及未就业水平高及其造成的社会保障参与程度低有关,映照出当前我国二代流动人口乃至全体流动人口市民化的结构性缺陷。同时,二代流动人口是家庭化流动的结果,流入城市的确为二代流动人口的社会经济地位提升创造了更大的发展和期望空间,但生活成本的迅速上涨和超大、特大城市对普通劳动力的政策排斥也势必会成为二代流动人口生活方式和自身身份上的市民化障碍。

| 表 4 不同类型流动人口群体的市民化水平对比 Tab.4 Comparison of the Citizenization Level of Different Types of Migrants |

第二,二代流动人口不同维度的市民化发展不均衡。生活方式维度的市民化水平最高,但其分值也仅达到37.04分,说明大部分二代流动人口仍然无法在流入城市拥有稳定的住房条件和形成与城市居民类似的合理的消费结构,而且也无法均等地享受城市社区提供的卫生健康服务。排在第二顺位的是就业状况维度的市民化,但这一维度的市民化水平明显低于全体和新生代流动人口。这说明二代流动人口更有可能处于未就业状态或从事自主经营等不稳定的工作,就业质量偏低,物质条件薄弱,市民化程度低。排在第三位的是自身身份市民化水平,表明虽然部分二代流动人口已经形成明确的市民化意愿,但具有非农业户口、大专及以上学历的人员占比仍然偏低,限制了身份转变的程度。这是因为绝大部分的二代流动人口仍沿袭着父辈的“农民”和“外来人口”身份,尚未挣脱制度的约束和人力资本不足的劣势地位,所以实现市民身份转变的难度很大,自身身份市民化程度很低。社会保障维度的市民化水平最低,只有15.92分,且与全体和新生代流动人口间存在较大差距。这一结果说明,与全体和新生代流动人口相比,城镇社会保障制度对二代流动人口的隔离作用没有减弱反而愈发强烈。如前所述,调查时有41.91%的二代流动人口处于未就业状态,而“五险一金”主要是与就业相关联、由企业或雇主提供的公共服务,未就业的流动人口显然是无法被上述社会保障所覆盖的,从而导致二代流动人口社会保障市民化处在超低水平。

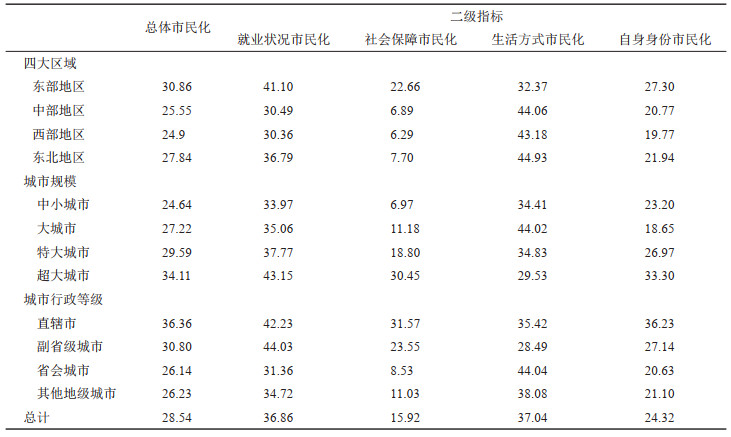

第三,不同区域和不同规模城市二代流动人口的市民化水平存在明显差异。从四大区域二代流动人口的市民化水平来看(如表 5),东部和东北地区较高,中部地区次之,西部地区最低。从不同维度的发展状况看,东部地区二代流动人口的就业状况、自身身份、社会保障市民化水平在4个区域中均最高,其中社会保障的发展优势明显,但生活方式维度的市民化水平低于其他地区。东北的生活方式市民化水平最高,中、西部的生活方式市民化水平较高,其余维度均最低。从城市规模差异看,随着城市规模的扩大,就业状况、社会保障和整体市民化水平也随之提高,但生活方式市民化水平是先上升后下降,自身身份市民化水平则是先下降而又大幅度上升。除了生活方式外,其余维度和整体市民化水平也是随着城市行政等级的上升而提高(如表 5)。综上,经济发展优势区域,二代流动人口的市民化发展状况相对较好,但生活方式维度是在中西部、省会和其他地级城市的大城市中明显更高。这是因为经济发展优势区域,往往能够吸引更多文化程度高、非农业户口的二代流动人口,且二代流动人口就业状况较好、社会保障覆盖面较宽,但这些区域亦同时物价(房价)高导致生活成本上升迅速、社区健康服务覆盖面窄等特点,所以其二代流动人口的就业、身份、社会保障和整体市民化水平较高,但生活方式市民化水平则显著偏低。

| 表 5 不同区域二代流动人口市民化水平比较 Tab.5 Comparison of the Citizenization Level of Second-Generation Migrants in Different Regions |

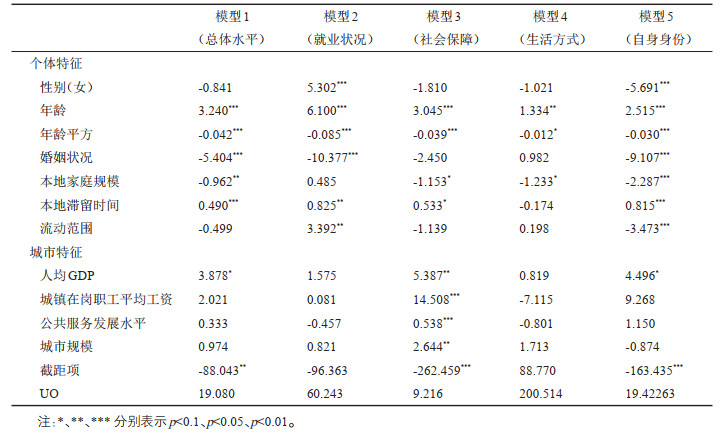

采用多层线性回归模型分析二代流动人口市民化水平的影响因素,结果如表 6所示。当不加入任何自变量时,二代流动人口的整体市民化和不同维度市民化水平零模型的组内相关系数(ICC)分别是0.11、0.06、0.09、0.23和0.10,均大于0.059,这表明11%、6%、9%、23%和10%的方差变异是由二代流动人口所处城市间的组间差异引起的,需要使用多层模型。

| 表 6 多层线性回归模型的结果 Tab.6 Results of the Multilevel Linear Regression Model |

首先,年龄与二代流动人口市民化间存在倒U型关系,说明年龄对二代流动人口市民化是一把“双刃剑”。随着年龄的增加,一方面,二代流动人口的工作经验和社会资本也会相应的增加,这对他们在流入地的工作生活具有积极的支撑作用,从而有利于提高其市民化水平;另一方面,由于二代流动人口仍然主要从事体力劳动,达到一定年龄后,年龄增加带来的体能下降便会抵消了上述正向效应,进而不再对市民化有促进作用。在性别上,从模型2和5的结果可判断,男性就业状况市民化水平高于女性,而自身身份市民化水平低于女性,与现有以流动人口整体为研究对象而得到的主流结论基本一致。就业市场的性别歧视由来已久,女性在流入城市的就业市场中一直处于不利状况,但女性较男性有更强的市民化意愿[32],在二代流动人口中亦是如此,因而形成上述的性别差异模式。

其次,已有研究发现,流动人口的已婚身份和在本地拥有较大的家庭规模可以促进其市民化水平的提升[16]。但我们的研究却发现,已婚和本地家庭规模较大对二代流动人口的市民化水平产生负向影响,且在自身身份维度上表现得尤为突出,说明婚姻和本地家庭规模对二代流动人口市民化的影响效应与流动人口整体有很大不同。实际上,这一结果体现了二代流动人口的特殊性,也反映了二代流动人口市民化的真实境遇。在中国的传统文化中,一旦缔结婚姻便需要独立承担照料家庭的重任,但二代流动人口大多是与其父母一起在流入地城市共同生活的流动子女,在居住、生活、心理上都形成了依赖路径,已婚和家属随迁反而强化他们因人力资本或社会经历积累不足而产生在城市劳动力就业市场上的劣势,阻碍了整体市民化水平的提升。同时,由于二代流动人口生于或长于城市,因此他们在年幼时便被贴上“乡—城流动”或“外出打工”的标签,从而导致他们在流入地城市的婚姻生活、家庭居住安排及心理状态与不受这种代际传承影响的其他流动人口有显著差异[22],并导致婚姻和家庭变量产生不同的影响效应。

再次,除了生活方式外,本地滞留时间对就业状况、社会保障、自身身份和总体市民化水平均有显著的正向促进作用,并且这种促进作用在自身身份上表现得更为明显。这一结果与全体或新生代流动人口的研究结论基本一致,体现了本地滞留时间影响作用的代际传承。然而,流动范围越大,就业状况市民化水平越高,但自身身份市民化水平越低。这是因为人口长距离跨省流动的动机更多是为了获得更好的就业机会和更高的收入水平,因此相对而言就业状况市民化程度高。然而,长距离跨省流动人口的户口性质多为农业户口,而且后义务教育阶段的教育对跨省流动儿童的政策排斥更大,可对流动儿童演变而来的二代流动人口的受教育程度提高造成负面影响,再加上长距离流动造成的生活习惯、文化习俗间的差异更大,从而阻碍了自身身份市民化程度的提升。

4.2.2 流入城市特征的影响作用从城市特征的影响作用看,模型结果显示所有纳入的城市特征变量均对二代流动人口的社会保障市民化有显著的积极影响,除此之外仅有人均GDP对整体市民化水平与自身身份维度的市民化水平有显著的促进作用,而在就业状况和生活方式上完全不起作用。这是因为城市的人均GDP和城镇在岗职工平均工资高,一般意味着城市的社会经济发展水平较高和城市劳动力市场管理较为规范,二代流动人口在其中能够获得相对较多的社会保障和公共服务,从而提高其社会保障维度的市民化水平;同时,社会经济发展水平高的城市,也有利于二代流动人口形成较高的市民化意愿,而且对有城镇户口或具有较高受教育水平的二代流动人口的吸引力更大,因而有利于促进该城市二代流动人口自身身份的转换。这一推论在公共服务发展水平变量的影响作用与方向中得到进一步的验证。模型结果发现,流入城市的公共服务发展水平越高,其二代流动人口的社会保障市民化水平也越高。可见,流入城市将城市社会经济、公共服务发展的成果共享至二代流动人口有利于提升其市民化水平。

从城市规模看,一般规模越大的城市,尤其是特大城市和超大城市,由于流动人口总量多、基数大,市民化的成本和压力大,因此通常采取差异化的社会治理方式,对一般劳动力的制度约束和政策排斥越大,进而不利于二代流动人口市民化。然而,上述城市往往有更多的就业机会和更完善的公共服务体系[33],因此流动人口的就业状况和市民化意愿可能相对较高。但本文的研究发现,城市规模变量仅对二代流动人口的社会保障市民化有显著的促进作用。同时,虽然城市规模对二代流动人口自身身份市民化水平的影响不显著但作用方向为负,再次体现了二代流动人口的独特性。一方面,城市规模越大,对一般劳动力的制度约束和政策排斥越高,长于或生于城市的二代流动人口,由于在城市居住生活的时间更长,对政策歧视和制度压力的心理感受更为强烈,从而不利于形成有效的市民化意愿;另一方面,大部分二代流动人口就业时间短、经济状况差,加上大城市的房价和消费水平高,二者相加抵消了附加在城市规模变量上的就业和公共服务福利对自身身份市民化的促进作用。

4.2.3 不同维度市民化水平影响因素比较比较模型2—5的结果可发现,二代流动人口不同维度市民化水平的影响因素有所差别。这种差别表现在:①影响就业状况和生活方式维度市民化的主要因素是个体市民化能力,且集中在人力资本和流动经历上;②影响社会保障和自身身份维度市民化的因素则逃脱不了城市结构性特征的制约,尤其是社会保障维度的市民化,需要二代流动人口寻求自我能力突破和制度保障来改变城市生活境遇。虽然二代流动人口是世代轮替进程中最新的一代,但是流入城市的政策性排斥和制度性约束却是根深蒂固的结构性问题,也对二代流动人口造成持续性的负面影响,导致二代流动人口在流入城市就业质量和生活方式低的状况在短时间内亦无法改变。在此情况下,二代流动人口改善就业状况和生活方式的唯一途径便是提升个体自我能力,因此城市因素在这里不起作用。然而,二代流动人口的社会保障和自身身份维度的市民化却有所不同。因为社会保障的主要供给方是雇主或企业,而雇主或企业是否为二代流动人口提供社会保障,与城市劳动力市场的规范程度密切相关,是可以随着城市政策环境的改善而提升的[33];自身身份中的长期居住意愿和户籍迁移意愿指标也会随着城市规模的扩大或城市社会经济发展水平的提升而提高[17],因此城市社会经济发展水平和公共服务供给状况能在社会保障和自身身份维度的市民化水平上发挥重要作用。

5 结论与讨论基于2016年中国流动人口动态监测调查数据,本文从就业状况、社会保障、生活方式、自身身份4个维度考察了二代流动人口目前的市民化水平;并运用多层次回归模型,揭示二代流动人口个体市民化能力和流入城市特征对其市民化转变程度的影响,得到以下发现:

第一,二代流动人口目前整体的市民化水平偏低,而且各维度市民化的发展程度各异,其中自身身份和社会保障维度的市民化水平最低,在一定程度上正是这两个维度市民化的进展制约了二代流动人口总体市民化的进展水平;二代流动人口市民化水平的空间差异显著:东部地区二代流动人口的市民化水平最高,城市规模和行政等级越高,其二代流动人口的市民化水平也相对较高,并且这种区域差异在社会保障维度上表现得尤为明显。

第二,二代流动人口的市民化水平是其个体和流入城市因素共同作用的结果,但个体要素对二代流动人口的影响作用与流动人口整体或新生代流动人口有所不同。年龄和本地滞留时间对二代流动人口市民化水平有正面提升效应,但年龄的正向关系存在拐点;性别、婚姻和本地家庭规模则有反向阻碍作用,即婚姻缔结和家庭化迁移会加剧二代流动人口因人力资本或经历积累不足而产生的劣势,成为实现市民化的阻力。研究还发现,二代流动人口不同维度市民化的影响因素各异,就业状况和生活方式维度市民化水平的影响因素较为单一,相对集中在个体的人力资本和流动经历上;生活方式维度市民化水平仅与年龄和本地家庭规模相关;社会保障维度市民化水平则不仅受到个体特征的影响,也受到流入城市社会经济发展水平和公共服务供给状况的制约。

上述研究结果具有重要的理论和政策意义。在理论上,根据国际上已有研究成果的理论推演和感性经验,二代流动人口的市民化发展情况似乎应该优于其他流动人口群体,而本研究却发现二代流动人口的市民化现状不容乐观,而且明显低于整体流动人口和全体新生代流动人口群体。这表明,世代更替和时间推移并没有使二代流动人口彻底摆脱“就业层次低、生活方式非市民化、自身身份认同模糊、社会保障覆盖率低”的标签,户籍制度和城市社会发展阶段依旧从就业结构、生活方式、身份认同到社会保障等多重角度对其市民化形成巨大阻力。这一结果不仅进一步深化了对中国流动人口市民化发展规律及其代际差异的认识,而且丰富了国际上对二代移民发展路径的研究。从国际背景中看,中国二代流动人口的市民化水平未能实现代际向上流动,其发展路径并不是延续着国际上传统的二代移民的发展路径,而是与新近的一些国际劳工移民的发展情况更为接近[6, 7],揭示了中国流动人口市民化发展的独特性与规律性,这不仅为国际上这一领域的相关研究提供了新的案例,同时也提出了新的问题。同时,二代流动人口市民化水平的影响机制也与以往研究中所揭示的流动人口整体或新生代流动人口有所不同,尤其是婚姻缔结和家庭化迁移反而是其实现市民化的阻力。这些结论无疑为丰富和发展对流动人口在流入地的社会融入及其代际演变的规律性认识提供了重要基础。

从政策意义看,我们的研究表明二代流动人口的市民化水平同时受制于二代流动人口本身和所在流入城市的条件,因此其改善需要二代流动人口和流入城市政府乃至中央层面的共同努力。对于二代流动人口来说,首先要提高自身就业的积极性和主动性,缓解因长期未就业而造成的经济实力和社会保障覆盖率上的不足;第二,强化对自身人力资本的投资,提高城市融入度和适应性,主动克服市民化障碍;第三,不应将市民化的空间局限于当前流入城市,还可以将视野投向制度和市场门槛相对较低的中小城市或户籍地城镇。对于流入城市而言,首先应继续深化户籍制度改革,重点加快有城镇户口或较高的受教育水平的二代流动人口的落户进程;第二,优化公共服务和基础设施的供给,加快推进基本公共服务均等化进程;同时,持续为流动人口子女接受优质教育服务提供制度保障和政策支持;第三,增强对二代流动人口的就业引导和就业服务,创造有利于二代流动人口实现充分就业的环境;不同区位、不同规模、社会经济发展水平不一的城市还应根据本地二代流动人口的市民化发展状况和自身社会经济发展水平因地施策、有序推进。

当然,本文也存在一定局限,如市民化成本、城乡发展态势等也有可能影响二代流动人口的市民化水平,但由于数据等方面的限制,未能对上述因素的影响机制进行更深入的探索。期待未来能够有更为丰富的数据,进一步拓展和丰富本文的研究。

注释① 二代移民(Second-Generation Immigrant)主要包括1.5代移民和2代移民,而不仅仅指2代移民。

| [1] |

段成荣, 靳永爱. 二代流动人口——对新生代流动人口的新划分与新界定[J]. 人口与经济, 2017(2): 42-54. [Duan Chengrong, Jin Yongai. Second generation of migrants: A new definition of new generation of migrants[J]. Population & Economics, 2017(2): 42-54.] |

| [2] |

张庆武, 卢晖临, 李雪红. 流动人口二代社会融入状况的实证研究——基于北京市的问卷调查分析[J]. 中国青年研究, 2015(7): 61-67. [Zhang Qingwu, Lu Huilin, Li Xuehong. An empirical study on the social integration of the second generation of floating population: Evidence from Beijing city[J]. China Youth Study, 2015(7): 61-67.] |

| [3] |

路锦非. 中国城市移民二代的社会融入测量研究——理论反思与实证检验[J]. 公共管理学报, 2018, 15(2): 82-92, 157. [Lu Jinfei. Social integration measurement of second-generation of migrant in China urban areas: Theoretical introspection and empirical test[J]. Journal of Public Management, 2018, 15(2): 82-92, 157.] |

| [4] |

Derek H, Wayne S. Economic integration of immigrants to Canada: A short survey[J]. Canadian Journal of Urban Research, 2004, 13(1): 46-61. |

| [5] |

Clark W. Residential preferences and neighborhood racial segregation: A test of the shelling segregation model[J]. Demography, 1991, 28(1): 1-19. DOI:10.2307/2061333 |

| [6] |

Massey D, Mullan B. Processes of Hispanic and black spatial assimilation[J]. American Journal of Sociology, 1984, 89(4): 836-873. DOI:10.1086/227946 |

| [7] |

Vogiazides L. Exiting distressed neighbourhoods: The timing of spatial assimilation among international migrants in Sweden[J]. Population, Space and Place, 2018, 24(8): 1-13. |

| [8] |

戚伟, 刘盛和, 赵美风. 中国城市流动人口及市民化压力分布格局研究[J]. 经济地理, 2016, 36(5): 55-62. [Qi Wei, Liu Shenghe, Zhao Meifeng. The Research on the spatial pattern of urban floating population and citizenization pressure in China[J]. Economic Geography, 2016, 36(5): 55-62.] |

| [9] |

闫东升, 杨槿. 中国县域市民化需求人口分布时空格局演变[J]. 地理科学, 2017, 37(10): 1486-1496. [Yan Dongsheng, Yang Jin. Temporal-spatial pattern of citizenization demand population at county level in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(10): 1486-1496.] |

| [10] |

刘传江, 程建林. 第二代农民工市民化: 现状分析与进程测度[J]. 人口研究, 2008, 32(5): 48-57. [Liu Chuanjiang, Cheng Jianlin. Citizenization of second generation migrants: Status analysis and process measurement[J]. Population Research, 2008, 32(5): 48-57.] |

| [11] |

张斐. 新生代农民工市民化现状及影响因素分析[J]. 人口研究, 2011, 35(6): 100-109. [Zhang Fei. The status and influencing factors of citizenization of new generation rural migrant workers[J]. Population Research, 2011, 35(6): 100-109.] |

| [12] |

石智雷, 朱明宝. 农民工社会保护与市民化研究[J]. 农业经济问题, 2017, 38(11): 77-89, 111-112. [Shi Zhilei, Zhu Mingbao. Effects of social protect on urban citizenship of migrant workers[J]. Issues in Agricultural Economy, 2017, 38(11): 77-89, 111-112.] |

| [13] |

魏后凯, 苏红键. 中国农业转移人口市民化进程研究[J]. 中国人口科学, 2013, 33(5): 21-29, 126. [Wei Houkai, Su Hongjian. Research on degree of citizenization of rural-urban migrants in China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2013, 33(5): 21-29, 126.] |

| [14] |

刘锐, 曹广忠. 中国农业转移人口市民化的空间特征与影响因素[J]. 地理科学进展, 2014, 33(6): 748-755. [Liu Rui, Cao Guangzhong. Distribution and factors impacting on citizenization of Chinese migrant workers[J]. Progress in Geography, 2014, 33(6): 748-755.] |

| [15] |

徐姗, 邓羽, 王开泳. 中国流动人口的省际迁移模式、集疏格局与市民化路径[J]. 地理科学, 2016, 36(11): 1637-1642. [Xu Shan, Deng Yu, Wang Kaiyong. Interprovincial migration model, spatial pattern and citizenization path of floating population in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(11): 1637-1642.] |

| [16] |

苏丽锋. 中国流动人口市民化水平测算及影响因素研究[J]. 中国人口科学, 2017, 31(2): 12-24, 126. [Su Lifeng. A study on measurement and influencing factors of citizen's level of floating population in China[J]. Chinese Journal of Population Science, 2017, 31(2): 12-24, 126.] |

| [17] |

林李月, 朱宇, 许丽芳. 流动人口对流入地的环境感知及其对定居意愿的影响——基于福州市的调查[J]. 人文地理, 2016, 31(1): 65-72. [Lin Liyue, Zhu Yu, Xu Lifang. The environmental perception and its effect on settlement intention of floating population: A case study of Fuzhou City[J]. Human Geography, 2016, 31(1): 65-72.] |

| [18] |

朱宇, 余立, 林李月, 等. 两代流动人口在城镇定居意愿的代际延续和变化——基于福建省的调查[J]. 人文地理, 2012, 27(3): 1-6, 43. [Zhu Yu, Yu Li, Lin Liyue, et al. The continuity and change in the urban settlement intention between the two generation migrants: Based on a survey in Fujian province[J]. Human Geography, 2012, 27(3): 1-6, 43.] |

| [19] |

林李月, 朱宇. 中国城市流动人口户籍迁移意愿的空间格局及影响因素——基于2012年全国流动人口动态监测调查数据[J]. 地理学报, 2016, 71(10): 1696-1709. [Lin Liyue, Zhu Yu. Spatial variation and its determinants of migrants' hukou transfer intention of China's prefecture and provincial level cities: Evidence from the 2012 national migrant population dynamic monitoring survey[J]. Acta Geographica Sinica, 2016, 71(10): 1696-1709.] |

| [20] |

田明. 地方因素对流动人口城市融入的影响研究[J]. 地理科学, 2017, 37(7): 997-1005. [Tian Ming. Local factors effects on the urban integration for the floating population[J]. Scientia Geographica Sinica, 2017, 37(7): 997-1005.] |

| [21] |

古恒宇, 刘子亮, 沈体雁. 中国省际流动人口户籍迁移意愿的空间格局及影响机制分析[J]. 地理科学, 2019, 39(11): 1702-1710. [Gu Hengyu, Liu Ziliang, Shen Tiyan. Spatial pattern and influencing mechanism of interprovincial migration's hukou transfer intention in China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(11): 1702-1710.] |

| [22] |

梁宏. 二代流动人口界定标准的实证检验——基于2011年全国流动人口动态监测数据的分析[J]. 人口与经济, 2020(1): 100-112. [Liang Hong. Empirical inspection of definition standards of second generation of migrants: Based on the analysis of dynamic monitoring data of migrants in 2011[J]. Population & Economics, 2020(1): 100-112.] |

| [23] |

Portes A, Zhou M. The new second generation: Segmented assimilation and its variants[J]. Annuals of the American Academy of Political and Social Science, 1993, 530: 74-96. DOI:10.1177/0002716293530001006 |

| [24] |

Algan Y, Dustmann C, Glitz A, et al. The economic situation of first and second-generation immigrants in France, Germany and the United Kingdom[J]. Economic Journal, 2010, 120(542): 4-29. DOI:10.1111/j.1468-0297.2009.02338.x |

| [25] |

吕拉昌, 孙飞翔, 黄茹. 基于创新的城市化——中国270个地级及以上城市数据的实证分析[J]. 地理学报, 2018, 73(10): 1910-1922. [Lv Lachang, Sun Feixiang, Huang Ru. Innovation-based urbanization: Evidence from 270 cities at the prefecture level or above in China[J]. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(10): 1910-1922.] |

| [26] |

王桂新, 沈建法, 刘建波. 中国城市农民工市民化研究——以上海为例[J]. 人口与发展, 2008, 14(1): 3-23. [Wang Guixin, Shen Jianfa, Liu Jianbo. Citizenization of peasant migrants during urbanization in China: A case study of Shanghai[J]. Population and Development, 2008, 14(1): 3-23.] |

| [27] |

杨菊华. 流动人口(再)市民化: 理论、现实与反思[J]. 吉林大学社会科学学报, 2019, 59(2): 100-110, 221. [Yang Juhua. Citizenization of migrants: Theory, reality and reflection[J]. Jilin University Journal Social Sciences Edition, 2019, 59(2): 100-110, 221.] |

| [28] |

谭苏华, 朱宇, 林李月, 等. 流动人口家庭的城市消费及其影响因素——基于全国流动人口动态监测调查数据[J]. 人口与发展, 2015, 21(1): 22-31. [Tan Suhua, Zhu Yu, Lin Liyue, et al. A study on the urban consumption of the floating population's families and its determinants: Evidence from the national floating population's dynamic monitoring survey[J]. Population & Development, 2015, 21(1): 22-31.] |

| [29] |

林李月, 朱宇, 柯文前. 居住选择对流动人口城市居留意愿的影响——基于一项对福建省流动人口的调查[J]. 地理科学, 2019, 39(9): 1464-1472. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian. The impacts of housing conditions on migrants' settlement intention in the cities: Evidence from Fujian province[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(9): 1464-1472.] |

| [30] |

王子成, 赵忠. 农民工迁移模式的动态选择: 外出、回流还是再迁移[J]. 管理世界, 2013, 29(1): 78-88. [Wang Zicheng, Zhao Zhong. The dynamic choice of migrant workers' migration mode: Going out, returning or relocating[J]. Management World, 2013, 29(1): 78-88.] |

| [31] |

王济川, 谢海义, 姜宝法. 多层统计分析模型: 方法与应用[M]. 北京: 高等教育出版社, 2008: 8-12. [Wang Jichuan, Xie Haiyi, Jiang Baofa. Multilevel Models: Methods and Applications[M]. Beijing: Higher Education Press, 2008: 8-12.]

|

| [32] |

刘涛, 陈思创, 曹广忠. 流动人口的居留和落户意愿及其影响因素[J]. 中国人口科学, 2019, 33(3): 80-91, 127-128. [Liu Tao, Chen Sichuang, Cao Guangzhong. Migrants' intentions of settlement and hukou transfer and their determinants[J]. Chinese Journal of Population Science, 2019, 33(3): 80-91, 127-128.] |

| [33] |

林李月, 朱宇, 柯文前, 等. 基本公共服务对不同规模城市流动人口居留意愿的影响效应[J]. 地理学报, 2019, 74(4): 737-752. [Lin Liyue, Zhu Yu, Ke Wenqian, et al. The impact of migrants' access to urban public services on their urban settlement intentions: A study from the perspective of different-sized cities[J]. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(4): 741-756.] |