2. 黄山学院 旅游学院, 黄山 245021

2. College of Tourism, Huangshan University, Huangshan 245021, China

后现代流动性背景下,旅游与日常生活的二元对立与界限逐步被解构[1],在异地二次置业用于旅居生活已成为一种新趋势。第二居所旅居是指个体在常住地之外购买的或长期租赁的临时性居所,进行休闲、度假或养老生活,这种生活的时间和频率总体上要低于常住住宅,并有返回常住地的意图[2]。学术界有多个相似术语用来描述这一人口流动现象,如“生活方式移民”、“舒适移民”、“季节性旅游移民”。这些概念的共同点是:所描述的群体都维持多个住所,并根据需要从一地流动到另一地方[3]。但“生活方式移民”在目的地有就业的可能,如生活方式型旅游企业主;“舒适移民”在流动方向上一般是从城市流向自然环境优越的乡村地区或森林、湖泊等生态度假地[4];“季节性旅游移民”主要突出其时间上季节性流动特征;而“第二居所旅居”强调的是旅游与居住生活融为一体的后现代流动特征,更关注其在旅居地的日常生活。通过对现有文献的梳理发现,第二居所旅居者作为一种周期性居民,在旅居地社会交往局限于内部交往圈子,与当地居民保持一定距离[5-7]。除居住空间隔离外,语言、价值观等社会文化差异是影响社会互动的主要原因[4, 8],导致两者没有建立共同协作关系,地方发展主要由当地居民主导[4]。但一些旅居者开始认识到与当地居民互动的价值,以获取他们日常生活所需资源[9]。旅居者在参与当地社区旅游发展中也扮演了重要角色[10],使得旅居地意识到利用旅居者带来的社会资本能够促进地方发展[11]。隔离并不是旅居者与当地居民唯一的生活形态,两者之间有进行友好互动的可能,并对当地具有一定的影响。然而,现有研究主要停留在旅居者与当地居民社会互动的现状及其影响因素层面,对两者的社会互动将带来哪些影响,如何提升社会互动缺乏深入地探讨。

旅游地理学中关于社会互动影响研究,一是从个体微观层面出发,探讨社会互动带来“人”的态度、角色、价值观等方面的变化[12, 13],但由于缺乏宏观和空间视角,研究结果难以运用到城市管理实践中[14];二是从宏观方面研究主客互动对“地”产生的影响,主要表现在社会经济文化方面,如社会变迁、文化复兴等[15]。但宏观影响是通过微观人际互动而产生的,必须在微观上找到其内在的运作机制,才能使政策具有针对性和有效性[13]。如何让旅居者与当地居民这两个异质群体在共享同一空间时,通过社会互动形成共建共享的社会发展形态,这是第二居所旅居研究需要解决的实践问题。因此,本文在进行微观互动研究的基础上,从社区场域这一宏观问题的微观视角,分析社会互动对社区发展的影响,并讨论如何提升两者互动、构建和谐共处的社区发展模式,以期为旅居地可持续发展提供参考。

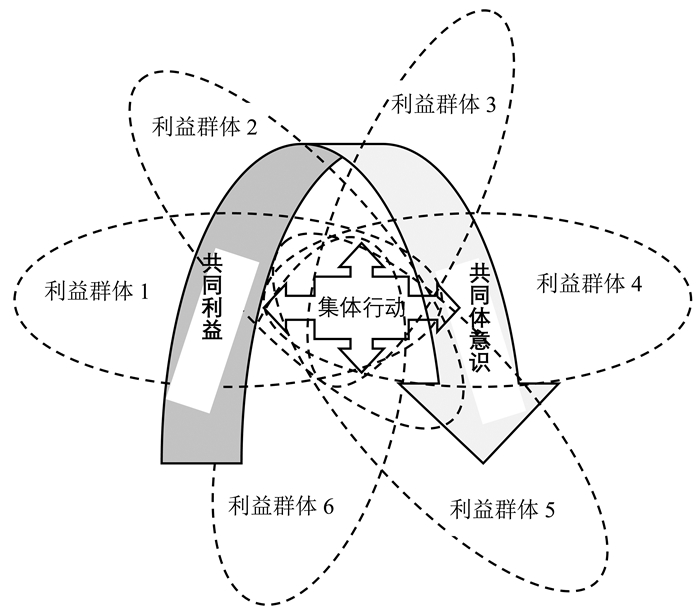

2 研究理论与方法 2.1 社区场域理论社区场域理论是由社会学者Kaufman提出[16],并经过Wilkinson的系统阐释而得以确立[17]。社区场域是指一定地域范围内的不同利益群体,通过加入团体组织围绕地方共同利益展开的集体行动网络[17]。在人类社会中,社会成员由于不同的利益而被分割开来,社区场域是在不同利益群体中,出现了一个相互联结的网络,尽管个体之间存在着差异,但却通过这一网络形成一种共同的逻辑,将个人利益和目标转变为集体利益并采取共同行动[17],从而产生整体大于其各部分之和的效应,形成共同体意识和集体认同感(见图 1)。社区场域理论中的“社区”并不是一个完整的社会系统单元和客观实在,而是社会力量发生互动博弈的“载体”,或类似于物理上的“磁场”,是一个无明确边界、构成要素和结构都呈动态变化的过程,通过社会互动产生或激活甚至消失,是社会空间和地理空间的结合[18]。面向地方的共同利益是社区场域形成的基础;行动主体间的互动与联系,即社会互动是社区场域形成的关键,是其本质特征;集体行动、集体意识与认同感是社区场域形成的标志;“行动者”、“团体组织”及其开展的“集体行动”是构成社区场域的三个基本要素,如三亚市旅居者与当地居民(行动者),通过加入“蓝丝带海洋保护协会”(团体组织),参加保护海洋环境的一系列活动(集体行动),就形成了一个社区场域。社区场域代表了人们为谋地方福祉而共同努力的能力。本文所研究的社区发展,特指社区场域发展,即一定地域范围内不同利益相关者通过规划、指导、协调等方法,为改善地方集体利益,通过参与组织团体而进行的集体行动过程[19],其基础是发展社会互动,导致交流、信任和认同,提升社会凝聚力。

|

图 1 社区场域示意图 Fig.1 An Example of a Regional Community Field 注:整理自参考文献[20]。 |

目前,社会学者从社区内各行动者共同利益出发,将社区场域理论指导于社区社会工作的开展[20],使其社会意义得以充分体现,而地理空间属性被忽略。虽然社区场域理论中的“社区”是一个抽象的概念,没有明确的边界和空间坐落,但在进行具体的社会问题研究时,由于不同的地理空间内社会互动水平相异,其社区场域亦有不同的发展水平和特征。因此,从不同地理空间“人”的互动水平差异去分析社会互动对社区场域发展的影响,在注重社区场域社会空间意义的同时,有利于突出其地理空间属性,在宏观决策和城市管理方面更具有实践指导意义。因此,本研究以社区场域理论作为理论框架,研究第二居所旅居地(三亚市)这一地域空间内,不同目标与利益的两个异质性群体,如何通过加入共同的组织团体、参与面向地方利益的集体行动形成社区场域,从而增强两者之间的凝聚力,促进旅居地的和谐发展。本研究中所涉及的社区是以方法论的视角,以社区(场域)作为研究社会问题的切入点,而不是本体论上将社区界定为一个实体或研究尺度。

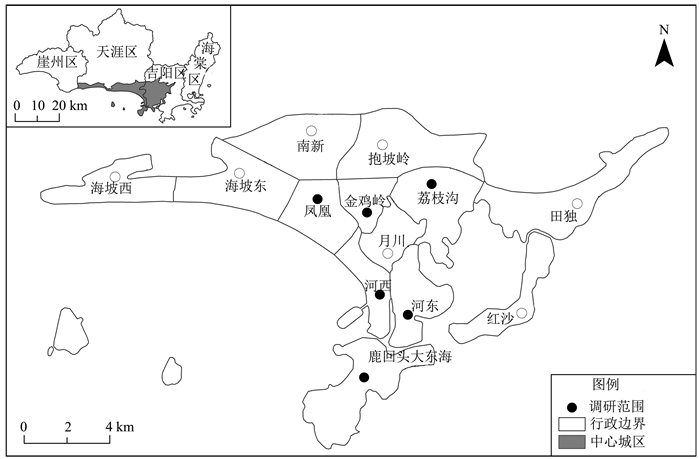

2.2 研究区域海南省三亚市是中国著名的热带海滨旅游城市,拥有优良的气候和景观资源,吸引着大量旅居者前往避寒、休闲、养老旅居,2017年旅居人数达41万[21]。旅居者在每年冬天季节性地迁移至三亚,又被称为“候鸟”。第二居所旅居者中有医疗、教育等各领域人才,在推动三亚经济发展的同时,为城市发展带来了智力资本。目前,旅居者在三亚市已陆续建立了众多社群组织,当地政府也在积极探索引智融合的策略,为社区发展奠定了良好基础。另一方面,旅居者的到来引起物价上涨、基础设施配给不足等问题,旅居者与当地居民不仅在社会资源方面存在竞争,在社会生活方面也出现矛盾与冲突,成为城市管理的新问题。可以看出,三亚市作为我国发展较早的第二居所旅居地,旅居带来的正负效应均已显现,通过旅居者与当地居民的社会互动创建社区场域、促进两者和谐共处显得更为紧迫。本研究范围为三亚市中心城区,面积约160 km2,按照水、山、干路等边界可划分为13个居住区域①,调研区域为旅居者较为集中的鹿回头大东海、河东、河西、金鸡岭、荔枝沟、凤凰片区(见图 2)。根据地理位置与居住空间结构特征将调研区域分为三大类型:①沿海区域,包括沿三亚湾与大东海区域的凤凰、河西、鹿回头大东海三个居住区域,居住形态主要以旅居者购买的商品房为主,以旅居者居多;②中心老城区,包括河东与金鸡岭两个居住区域,以当地居民自建房居多,同时新建有商品房,旅居者与当地居民混合居住;③城郊结合部,调研区域为荔枝沟居住区域,以居住在自建房的当地居民为主。

|

图 2 研究范围与调研区域示意图 Fig.2 The Study Area of Sanya and the Surveyed Areas |

本文采用深度访谈、参与式与非参与式观察方法获取一手数据。课题组成员于2018年12月(8天)、2019年4月(15天)、2019年11月(7天)进行了三次实地调研。通过对三亚市自然资源与规划局、三亚市旅游发展委员会、三亚市人才服务中心等相关部门的调研,掌握了第二居所旅居的整体发展状况及相关管理政策;经过对36名旅居者和28名当地居民的访谈(每次访谈时间在20分钟至120分钟之间),访谈信息达到理论性饱和[22]。参与式观察包括参与当地广场舞、到旅居者家中共进午餐、参加旅居者组织的旅游活动等;非参与式观察包括观察社区居委会的宣传栏、会议通知栏,在公园、菜市场等场所观察当地居民与旅居者的日常行为。选择代码“A+编号”代表旅居者,“B+编号”代表当地居民,根据理论驱动下的内容分析法对数据进行分析[23],即根据社区场域理论框架提取、审视数据,并进行归纳、分类与解释,以建立数据之间的关系。

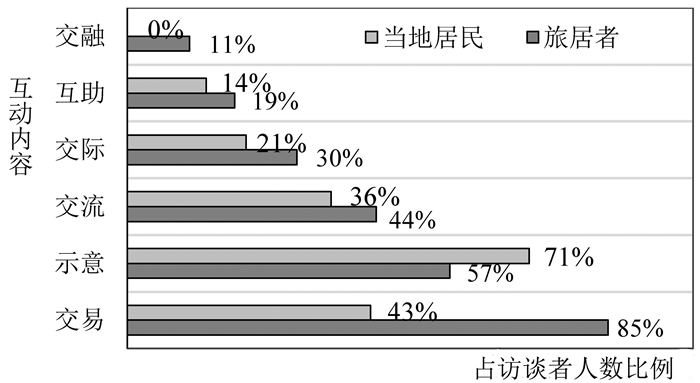

3 第二居所旅居者与当地居民社会互动现状 3.1 社会互动的内容与水平社会互动是社区场域的本质特征,互动的内容和水平是社区场域形成的关键性要素。通过对访谈内容的归纳分析,可以将三亚市旅居者与当地居民社会互动的内容划分为交易、示意、交流、交际、互助及交融六个方面,互动水平依次递增(见图 3):①交易是两者最基本的互动方式,85%的旅居者以及43%的当地居民表示与对方存在日常交易上的互动,如买菜、购物、交房租等;②示意层次的互动表现为双方见面打招呼,59%的旅居者和71%的当地居民表示与对方见面会打招呼,但仅限于“点头之交”。在示意层次,如果双方见面频繁,彼此具有进一步交往的欲望,则会进入更深一步的简短交流;③交流发生在邻里之间,表现为公共区域的闲聊:“我们坐在小区公园听唱歌,三亚当地和我们差不多岁数的,第二天遇到了主动会过来和我们打招呼。主动说一些话,但不细唠(A14)”;④交际与前三个阶段相比,带有更多的群体性互动特征,主要以唱歌、跳广场舞为主。调研发现,共同参与广场舞等文体活动能够消除两个群体之间的陌生感,促进更进一步的情感交流:“和我们跳舞的姐妹们有时候一起去吃饭。我们海南五六个,他们两三个。除了一起跳舞,吃饭、还会一起去旅游,今年的三八节就去爬山了。一般互动了以后,关系都越来越好(B13)”;⑤互助层次的交往表现为邻里、朋友之间的互相帮助、互赠互享,但发生频率低且不持久,若受阻碍会随时中断:“和我接触的一个比较好的,原来我们一起跳舞认识的。我有病就去看我,送本地的特产给我,还给我送裙子。我也给她买过裙子,买鞋。完了,她后来上海口给她姑娘看孩子去了,就断了联系(A02)”;⑥交融是最高水平的交往,包括参与对方的家宴或对方家有喜事时随份子。在接受访谈的旅居者当中,有一位有去当地居民家里做客的经历,有两位表示当地的邻居家有喜事会随份子。总体上发生频率极低,没有发展成为更持久的关系,正如一位旅居者所言:“除了跟当地人唱歌,吃饭,有当地居民邀请来年来,一定要到她们家去。有邀请的,但毕竟不像在老家嘛,也都没去(A26)”。而在当地居民的访谈中,没有出现交融式的互动。

|

图 3 第二居所旅居者与当地居民互动内容 Fig.3 The Social Interaction between Second Home Sojourners and Local Residents |

Blau(1977)在群体交往研究中指出:在两个群体中,小群体与大群体的群际交往要多于大群体与小群体的交往,即小群体的群际交往率必定高于大群体;大群体里的大多数成员与小群体的成员并没有亲密的交往;两个群体在规模上的差异越大,他们在彼此的群际交往率上的不一致性就越大[24]。研究发现,三亚市第二居所旅居者与当地居民两个群体之间的交往,符合以上三个定理:从规模上来看,三亚市旅居者的人数是当地居民的70%,旅居者属于小群体,当地居民属于大群体,旅居者的群际交往率要大于当地居民;对于大群体当地居民来说,大部分人与旅居者并没有密切接触;由于两个群体在规模上相差不是很大,两者群际交往的不一致性并不显著,都是以功能性的浅层次互动为主,缺乏深入的能称之为融合的情感性互动。

3.2 社会互动的特征 3.2.1 社会互动的空间性本文从社区场域理论的视角来审视社会互动空间,既包含了交往得以实施的物质基础,又包含了行动者的理性、情感和价值判断;既有地理空间意义,也有社会意义[25]。首先,任何互动行为都发生在一定的物质空间中。通过调研发现,旅居者与当地居民的社会互动绝大部分是以公共空间为主,主要聚集在广场、公园、各小区花园等。从空间生产角度来看,这些公共空间伴随着两个群体的互动与交流,附着、再生和衍生出一系列新的社会关系,使得相同的地域空间承载了不同的意义[26]。根据调研可知,旅居者和当地居民开始并不熟悉,但通过在广场唱歌、跳广场舞而聚拢到一起,逐渐消除两者之间的距离感,深入交流并建立友情。广场、公园等空间的性质从健身、休闲功能的物质空间,转向交际功能的社会空间[26]。其次,不同地理位置与聚居形态的旅居者与当地居民社会互动水平有着明显的空间异质性。在三个类型的居住区域中,中心老城区互动水平明显高于其他两个区域,其次为沿海区域,而城郊结合部的互动水平最低。中心老城区旅居者与当地居民混合居住,为两者社会互动提供了更多的接触机会,虽然以简短的闲聊、打招呼为主,但是多次的浅层次互动能够导致彼此更为熟悉,可以缓解日常生活中邻里间的紧张关系[27];在沿海区域,附近的“海月广场”、“大东海广场”等城市公园、广场作为旅居者与当地居民的交汇点,为两者互动提供了公共场所。这些建立在趣缘为基础上的社会互动,虽然发生比例较低,却容易发展为更深入的互助与交融;城郊结合部的居民大多由农民转型为城市居民,保留了传统的“熟人社会”元素,具有较强的内部同质性以及稳定的社交网络,社会交往以当地居民内部交往为主,很少与旅居者发生互动。另外,城郊结合部的公共空间建设远低于沿海区域与中心老城区,也影响了两者的互动实践:“我之前住在月川,由于拆迁,这两年搬到了荔枝沟。在月川的时候,还经常去附近的湿地公园逛逛,在那里和当地人也会聊聊天。现在来到荔枝沟,没啥地方去呀。大部分都呆在家里,哪会和当地人相处呢(A03)”。

3.2.2 社会互动的社会性宏观社会学中,社会结构的组成部分被抽象为不同群体或阶层的人们所占据的位置,处于相同位置的人们之间的交往要多于不同位置之间的交往[24]。社会位置的差异一是体现在类别参数上,即人们更愿意与自己所属的群体内部成员交往。三亚市第二居所旅居者与当地居民,在类别参数上属于两个不同的群体,虽然两者之间存在一定程度的群际交往,但交往程度远低于群体内部“圈子”的交往:“我们是单位很多同事一起在这边买房的,在这边都是跟我们老乡、同事打交道……对当地老百姓接触不是很多(A13)”。另外,社会位置的差异还体现在教育、收入、声望、权力等级参数上,即人们更愿意与自己所属的阶层中有着共同社会角色和经验的人进行交往。旅居者与当地居民两个群体内部并不是同质性群体,在互动过程中体现出社会阶层性特征。收入方面,富豪阶层大多住在门禁森严的别墅区域,处于隔离状态,几乎不与当地居民产生互动。学历和职业方面,旅居者中有各领域的高层人才,在引智融合政策的指引下,当地政府工作人员、党员干部、基层社区工作者积极主动与这些高层次旅居人才建立互动关系,共同探讨三亚城市发展问题。因此,高层次的旅居者利用自身的文化资本与社会资本,能够频繁地与当地政府及工作人员进行社会互动,但与当地普通居民互动相对较少:“我从异地养老协会退下来以后,天涯区候鸟党支部又找到我。以前入的协会是中低层的群众性的,候鸟党支部是天涯区组织部建立的,通过人才工作站,联系高级知识分子。现在每年都有个论坛,对三亚的建设建言献策,都是一些专家……我和当地居民打交道很少,难度比较大。我感觉这种层次的人,如果经过长年交往沟通,可能会改变。但是短时间,我知道他没这个意识,那我可能就不跟他进行下去(A01)”。而中低阶层的旅居者与当地普通居民互动较多,主要是个人之间浅层次的功能性互动。

4 社会互动对社区发展的影响 4.1 对集体行动的影响访谈者中有14名(39%)旅居者在三亚市参与了各种组织协会,其中7名(19%)表示通过组织协会与当地居民一起参与过面向地方利益的集体活动。旅居者在三亚成立了众多协会组织,如三亚市异地养老老年人协会、候鸟书画艺术协会等。这些组织协会通过志愿服务、文艺演出、社会公益活动等形式,与当地政府、社区居委会以及当地居民均有良好的互动:如共同开展医疗义诊、健康及法律咨询、文明劝导、保护生态环境等活动,为三亚市城市建设发挥了积极的作用。

在当地居民方面,有5名(18%)受访者表示参与了组织团体及活动,其中2名(7%)与旅居者共同参与过集体行动:“我是‘蓝丝带海洋保护协会’的发起人之一,有些候鸟也都会参与我们组织,参加海洋保护活动。一起参与的过程中,会有政府相关部门牵头,一起商讨去做一些事情(B14)”。另一位受访者表示会与旅居者共同参与小区的业主委员会,但在讨论一些面向业主共同利益的问题时本地居民没有旅居者积极:“业委会大部分都是东北人,我们都只是参与一下,主要是解决一些像小区脏、乱、差、噪音多等对我们居住有影响的,大多都是外地候鸟和开发商去谈(B06)”。通过访谈了解到三亚市旅游协会、跑步协会等都是由当地居民组织成立,也会吸纳少数旅居者参与其中,但整体而言比例不高。

通过上述分析发现,三亚市第二居所旅居者与当地居民通过共同参与协会组织的活动,使得社区场域逐步显现,并呈现以下特征:①群际交往中互动主体规模上的不一致性,同样导致了小群体(旅居者)参与集体行动的比例高于大群体(当地居民);②社会互动水平的空间异质性,导致不同居住区域社区场域发展存在差异。中心老城区社会互动水平最高,导致两个群体集体行动参与程度明显高于其他两个区域。如位于这一区域的金鸡岭社区、港门村社区,每年定期举办当地居民与候鸟新春联欢会:“刚刚结束的合唱比赛,也接纳当地的群众艺术团体参加比赛,供电小区的居民以‘大榕树合唱团’的名字参赛,并获得优秀奖(A25)”;在沿海居住区域,其社区发展主要围绕业主委员会以及一些趣缘团体展开,有少数当地居民与旅居者共同参与;而位于城乡结合部的荔枝沟居住区域因缺乏社会互动,在访谈中并未发现明显的社区场域存在;③社会互动的社会性,导致了社区场域发展具有明显的阶层特征:如由书画艺术协会举办的书画沙龙活动,参加的都是一些较高层次的人员;而由异地养老老年人协会组织的旅居者与当地居民联欢活动等,其参与者则是普通市民。

4.2 对集体意识及认同感的影响访谈发现,与当地居民互动水平高的旅居者对三亚认同感明显高于其他旅居者:“在回到家乡后,会想念三亚的人,会想念一起唱歌跳舞的姐妹,会想起和他们在广场跳舞的画面(A05)”。对于旅居者而言,以唱歌、跳舞为形式的社会互动,以及互动的公园、广场这些公共空间,成为外来人员构建地方认同感的空间,填补了他们从“熟人社会”的家乡到“陌生人社会”所缺失的归属感[26]。特别是那些积极参与当地活动、与当地政府和相关部门具有良好互动的高层次旅居者,他们对三亚的认同感明显高于其他旅居者:“三亚是我的第二故乡,我非常热爱这里,我去世以后要把我的骨灰撒进大海里(A10)”。因此,两者的社会互动对旅居者的集体意识和认同感具有正向作用。

访谈中可以看出,当地居民对三亚的情感非常深厚,这份情感“根深蒂固”,来自“骨子里对故乡的热爱(B02)”,“走到哪里都觉得没有三亚好(B13)”。但在访谈中,有多个当地居民表示:“到了旺季的时候候鸟特别多,广场上几乎都是东北人,感觉东北人占领了三亚。作为本地人站在他们人群中,反而感觉不自在,就像我是外来的一样(B24)”;“他们候鸟来住的地方都是我们三亚地段比较好的地方,像我们这种棚改、拆迁,三亚本地人原先住在月川、海罗、海坡的,祖祖辈辈都有一栋房子在这多舒服,现在都被搬迁到很偏远的地方,感觉是把位置让给了外地人(B22)”。由于旅居者的消费属性特征及其较高的经济社会地位,在社会互动中占有一定的话语权,这种反向的主客关系影响了当地居民“主人”身份认同与归属感,使得当地居民感觉被边缘化,难以与旅居者形成共同感意识,从而影响了社区发展。

5 结论与讨论 5.1 结论本文在社区场域理论指导下,研究了三亚市旅居者和当地居民社会互动的现状,以及这些互动如何影响当地社区场域的形成与发展。与国内外相关研究成果相似,旅居者与当地居民之间的群际交往低于旅居者内部的“圈子”交往;两者之间以浅层次互动居多,缺乏深层次的情感性互动。但较之于国外,我国在两个层次之间出现的以唱歌、跳广场舞为形式的交际型互动占有较高的比例,并呈现空间性特征。不同地理空间与聚居形态的旅居者与当地居民的社会互动水平不同。同时,旅居者与当地居民的互动具有明显的社会性特征,两者更愿意与自己所属的社会阶层成员交往,特别是高层旅居者因其自身的社会与文化资本优势,使其更容易与当地发生互动。政府相关部门在社区场域发展过程中,起着引导与调节作用,创造出我国特有的“政府搭台,协会唱戏”的新模式。但总体而言,参与人员仅限定在少数阶层,参与频次较低并缺少后续发展。特别是三亚当地居民具有保守、纯朴与内敛的典型海岛文化特质,不愿过多地参与集体活动,与具有消费属性特征的旅居者相比,处于“沉默”与“失语”的状态,影响其原有的认同感。

5.2 讨论综合把握社区场域的地理空间和社会空间属性,弥补了该理论在社会学运用中因缺乏空间视角导致其难以指导城市管理实践的不足。本文的研究发现可以从公共空间的角度,为地方政府包容性城市建设提供借鉴。本文三大类型居住区域中,城郊结合部因其公共空间的不足影响了旅居者与当地居民的社会互动,社区场域发展明显滞后于其他两个类型的居住区域。因此,旅居地包容性城市建设首先在公共空间的规划与建设上,要能够为跨文化的主客互动提供场所支持。同时,更需要在公共空间的管理中,通过活动设计与编排,确保空间中存在有意义的互动交往。

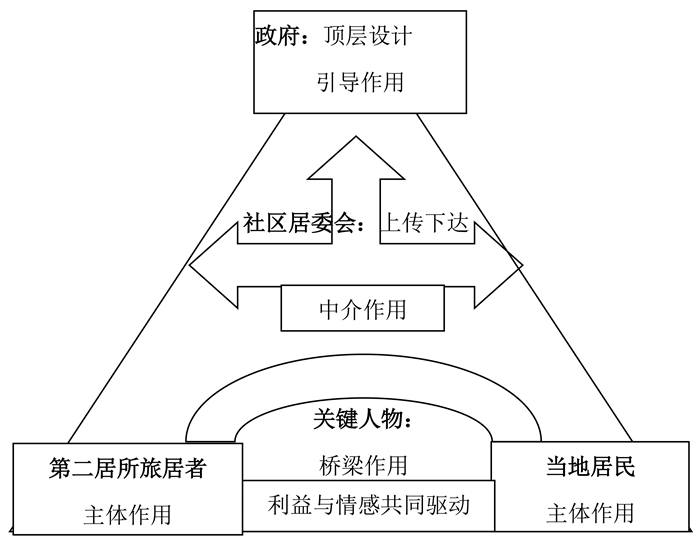

目前基于社区场域理论进行的社区发展研究,都是自下而上由居民自助发展形成。而本研究发现,在利益相关者当中,如果只有旅居者与居民互动,社区发展乏力且短暂。若长期发展,需要政府、社区自组织这些利益相关者参与其中。因此,本文构建了一个和谐社区发展模式(见图 4),旨在为旅居地可持续发展提供参考。

|

图 4 第二居所旅居地和谐社区发展模式 Fig.4 The Harmonious Community Development Model in the Second Home Sojourn Destination |

(1) 政府顶层设计,发挥引导作用。社区发展有三种形式,即政府强加型、政府引导+居民参与型、居民自发型[28]。自发型社区发展形式使居民能够自主地应对地方发展的变化,形成主人翁感和认同感,自发组织集体活动形成社区场域[28]。然而,由于缺乏资金、知识与技术支撑,这种形态下形成的社区场域具有一定的动态性,存在时间短。尤其在我国居民集体活动参与率普遍较低的情况下,完全依靠群众自发组织,任由其发展,形成国外社区场域中的居民自发型社区发展模式比较困难。因此,在旅居地社会互动中,需要加入地方政府这一利益相关者,在顶层进行宏观设计,为旅居者与当地居民的社会互动创造条件。

(2) 社区自组织上传下达,发挥中介作用。社区居委会作为居民自治组织,承担日常自治和服务功能,带领居民共同参与地方发展。同时,社区居委会又是各个行政部门的基层单位,各项工作最终都要落实到社区。社区居委会的双重属性,使其在社区发展中具有承上启下作用。本研究发现,在混合居住区域,旅居者自发组织的社会团体与协会,都是通过居委会与当地居民形成良好互动。因此,在社区发展模式中,要充分利用好社区居委会的中介作用,通过挖掘地方公共性议题,在共同解决集体问题的过程中培养两者的集体参与意识。

(3) 发挥关键人物的桥梁作用。本文研究发现,旅居者中的候鸟党员、各协会组织的发起人及骨干成员、当地退休老干部、政府相关部门工作人员与社区工作者,都表示希望与其他群体成员建立更密切的联系。这些群体为消解旅居者与当地居民之间的距离感,提高两者聚合力,做出了重要贡献,是社区发展的关键人物。同时,那些有时间、有耐心,尤其是会唱歌跳舞、性格开朗、热衷于集体活动的老年人,在社区参与活动中也起到关键作用[26],为社区场域的自组织化和社群化奠定了基础。因此,需要发挥这些关键人物的桥梁作用,利用他们在两个群体之间进行宣传与沟通,带动更多的居民参与地方发展当中。

(4)发挥广大普通居民与旅居者的主体作用。要维持社区场域的持续发展,除共同利益之外还需要有共同的情感。旅居者在当地被称为“候鸟”,从而产生“客人”的身份认同。在这种认同下,三亚仅是一个迁徙地,而不是“候鸟”的根,自然不会对其产生深厚的家园感。因此,需要一个概念与文化再造的过程,将旅居在三亚的“候鸟”称之并认之为“新三亚人”,并给予更多的人文关怀。另一方面,当地政府在统筹区域发展与城市规划时,要关注当地居民的心声,如按“小杂居、大融合”原则确保居住区域的住户类型与公共服务及资源配置均衡[29];对拆迁安置房遵循“就地安置”原则,避免不同社会阶层在居住空间上的分化,减少当地居民的被隔离感。通过利益和情感的驱动,促使旅居者与当地居民主动凝聚,共同推进旅居地的可持续发展。

注释:

① 中心城区范围引自《三亚市中心城区控制性详细规划》,居住区域划分引自《三亚市中心城区社会公共服务设施规划》,每个居住区域由多个社区构成。

| [1] |

马凌, 孙九霞, 朱竑. 流动、旅游与后现代——一个研究视角与一种精神转向[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 146-151. [Ma Ling, Sun Jiuxia, Zhu Hong. Mobility, tourism and postmodernism: A research perspective and spirituality turn[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 146-151.] |

| [2] |

王金莲, 苏勤, 吴骁骁, 等. 旅游地理学视角下第二居所旅居研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 90-98. [Wang Jinlian, Su Qin, Wu Xiaoxiao, et al. Research on second home sojourn: A review from tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 90-98.] |

| [3] |

Benson M, O'Reilly K. Migration and the search for a better way of life: A critical exploration of lifestyle migration[J]. The Sociological Review, 2009, 57(4): 608-625. DOI:10.1111/j.1467-954X.2009.01864.x |

| [4] |

Matarrita D, Stocks G. Amenity migration to the global south: Implications for community development[J]. Geoforum, 2013, 49(10): 91-102. |

| [5] |

徐红罡, 马少吟, 姜辽. 生活方式型旅游企业主移民社会交往研究[J]. 旅游学刊, 2017, 32(7): 69-76. [Xu Honggang, Ma Shaoyin, Jiang Liao. Social interactions of lifestyle tourism entrepreneurial migrants[J]. Tourism Tribune, 2017, 32(7): 69-76.] |

| [6] |

Wu Y F, Xu H G, Lew A. Consumption-led mobilized urbanism: Socio-spatial separation in the second-home city of Sanya[J]. Mobilities, 2015, 10(1): 136-154. DOI:10.1080/17450101.2013.853952 |

| [7] |

Slalazar N, Zhang Y. Seasonal lifestyle tourism: The case of Chinese elites[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(4): 81-99. |

| [8] |

Matarrita D, Zunino H, Sagner J T. Amenity/lifestyle migration in the chileanandes: Understanding the views of "the other" and its effects on integrated community development[J]. Sustainability, 2017, 32(9): 1-19. |

| [9] |

Mendez L A. Second Homes in Mexico: An Exploration of the Social Connections of International Residents in the City of Merida[D]. Waterloo: University of Waterloo, 2017: 3-14.

|

| [10] |

Ruiz B E, Caceres F R. Community-building and amenity migration in community-based tourism development. An approach from southwest Spain[J]. Tourism Management, 2016, 54(1): 513-523. |

| [11] |

Gallent N. Bridging social capital and the resource potential of second homes: The case of Stintino, Sardinia[J]. Journal of Rural Studies, 2015, 38(5): 99-108. |

| [12] |

张机, 徐红罡. 民族旅游地区家空间的主客角色冲突研究——以丽江白沙村为例[J]. 地理科学, 2016, 36(7): 1057-1066. [Zhang Ji, Xu Honggang. The role conflicts between hosts and guests in home space in ethnic areas, Lijiang, China[J]. Scientia Geographical Sinica, 2016, 36(7): 1057-1066.] |

| [13] |

张机, 徐红罡. 民族餐馆里的主客互动过程研究——以丽江白沙村为例[J]. 旅游学刊, 2016, 31(2): 97-108. [Zhang Ji, Xu Honggang. The host-guest interaction process in ethnic restaurants: A case study of Lijiang, China[J]. Tourism Tribun, 2016, 31(2): 97-108.] |

| [14] |

柴彦威. 行为地理学研究的方法论问题[J]. 地域研究与开发, 2005, 24(4): 1-5. [Chai Yanwei. Methodological problems in behavioral geography study[J]. Areal Research and Development, 2005, 24(4): 1-5.] |

| [15] |

Fagence M. Coping with tourists[J]. Annals of Tourism Research, 1998, 25(1): 256-258. DOI:10.1016/S0160-7383(97)00080-7 |

| [16] |

Kaufman H. Toward and interactional conception of community[J]. Social Forces, 1959, 38(1): 8-17. DOI:10.2307/2574010 |

| [17] |

Wilkinson K. The Community in Rural America[M]. Middletown: Social Ecology Press, 1991: 1-108.

|

| [18] |

刘江. 重识社区: 从"共同体" 到"场域" 的转向[J]. 社会工作, 2016, 2(4): 84-127. [Liu Jiang. Community revisited: From gemeinschaft to field[J]. Journal of Social Work, 2016, 2(4): 84-127.] |

| [19] |

谭华云, 许春晓. 巴马盘阳河流域季节性移民社区类型与形成机理[J]. 人文地理, 2018, 33(5): 46-54. [Tan Huayun, Xu Chunxiao. A study on the types and mechanism of seasonal immigrant community in Bama Panyang river basin[J]. Human Geography, 2018, 33(5): 46-54.] |

| [20] |

Flint C G, Luloff A E, Theodori G L. Extending the concept of community interaction to explore regional community fields[J]. Journal of Rural Social Sciences, 2010, 25(1): 22-36. |

| [21] |

刘操. 善待善用候鸟人才[N]. 海南日报, 2019-01-23(03). [Liu Cao. Make good use of migrant bird[N]. Hainan Daily, 2019-01-23(03).]

|

| [22] |

李晓凤, 佘双好. 质性方法研究[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2006: 119-174. [Li Shuangfeng, She Shuanghao. The Qualitative Research[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2006: 119-174.]

|

| [23] |

Babbie E. The Practice of Social Research[M]. Belmont: Thomson Wadsworth, 2007: 22-151.

|

| [24] |

彼特·布劳. 不平等和异质性[M]. 王春光, 谢圣赞, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 1991: 5-68. [Blau P M. Inequality and Heterogentity[M]. Wang Chunguang, Xie Shengzan, trans. Beijing: China Social Sciences Press, 1991: 5-68.]

|

| [25] |

孙九霞, 张皙. 民族旅游社区交往研究——以西双版纳傣族园景区为例[J]. 青海民族研究, 2015, 26(1): 1-8. [Sun Jiuxia, Zhang Xi. Study on the interaction of ethnic tourism community: A case study of Dai garden scenic area in Xishuangbanna[J]. Qinghai Nationalities Research, 2015, 26(1): 1-8.] |

| [26] |

姚华松, 周春山, 黄耿志, 等. 空间的力量: 广场舞的社会文化意义与地方认同效应[J]. 地理研究, 2019, 38(5): 1136-1146. [Yao Huasong, Zhou Chunshan, Huang Gengzhi, et al. The power of space: Socio-cultural implication of square dancing and its effects of place identity[J]. Geographical Research, 2019, 38(5): 1136-1146.] |

| [27] |

Dines N, Cattell V. Public Spaces, Social Relations and Well-being[M]. Bristol: The Policy Press, 2006: 1-231.

|

| [28] |

Matarrita D, Brennan M. Conceptualizing community development in the 21st century community development[J]. The Journal of the Community Development Society, 2012, 43(3): 293-305. DOI:10.1080/15575330.2011.593267 |

| [29] |

饶勇. 旅游开发背景下的精英劳动力迁入与本地社区边缘化——以海南三亚为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(1): 46-53. [Rao Yong. Elite labor immigration and marginalization of local communityintourism development: A case study of Sanyacity, China[J]. Tourism Tribune, 2013, 28(1): 46-53.] |