2. 淮阴师范学院 历史文化旅游学院, 淮安 223300;

3. 江苏食品药品职业技术学院 酒店学院, 淮安 223003

2. School of History, Culture and Tourism, Huaiyin Normal University, Huai'an 223300, China;

3. Hotel School, Jiangsu Food and Pharmaceutical Science College, Huai'an 223003, China

近一个世纪以来,全球流动日趋增强,成为当今社会的时代主题。物质、人员、资本和信息等要素愈来愈显著的移动特性正在将一个“社会性的社会”建构成“流动性的社会”[1]。定居生活并不一定是“正常”的存在状态,流动已经被公认为是居住的组成部分[2]。现代性生活与移民的流动性对传统社会中家的观念造成了明显冲击,深刻改变了家、离开及根植性的含义[3]。家不再被视为稳定不变的概念,而是复杂的、矛盾的、交织的,是不断被建构的社会空间。McHugh指出家的“地理弹性”[4],流动性增长意味着许多人占据了一个“地方网络” [5]。居住者对家的感知与依恋并非固定于一个地方[6],家变成了空间关系与社会网络的交叉建构,导致了新的家与地方“情感结构”的形成[7]。流动性语境下“家”的意义变得日趋多元化,在社会文化地理学研究中,学者们对“家”的关注日益增加,但对新形势下的“家”现象却有所忽视。

流动性日益增强被视为进步和财富的象征,代表了新自由主义、消费主义与旅游休闲的关键概念[8]。第二居所是在常住地之外拥有产权或长期租赁,用于休闲、度假或养老生活的临时性住宅,“移动中的逗留”及“旅行中的居住”是其重要特征[9]。在20世纪50年代,第二居所出现于北欧国家,并引起了国外学者浓厚兴趣[10]。伴随着交通技术的进步和人们生活水平的提升,越来越多的人追求简单舒适的生活方式,促成了西方国家第二居所的日益普及[11]。第二居所作为旅游和移动的重要组成[12],与第一居所的距离一般不超过4小时,被称为“周末游憩空间”[13]。第二居所代表了一个日益增长的当代流动模式,挑战目前单一概念的“家” [14],其并不是放弃一个居住地,而是在常住地和第二居所之间重复和循环的流动。Vepsalainen指出,与原始自然相伴、接触优美环境、平衡城市生活等使得第二居所成为“靠近自然的家”[15]。多位于乡村地区的国外第二居所(如芬兰森林中的夏季小木屋)一般被认为是“田园诗天堂”[16]。许多研究都将第二居所视为“休闲娱乐”的中心,强调与原有日常生活及社会关系的隔绝[17]。Tjorve在挪威的研究中,一些被改造后的小农场作为继承的财产,维持家族关系与怀旧记忆俨然成为第二居所的家的内核,具有了神圣的意义[18]。Perkins指出第二居所被赋予了更多家的特殊内涵,包括“远离烦恼的乐土”、“精神家园”、“小屋花园”、“浪漫港湾”等[19],被称为“家外之家”[20]。关于两个“家”,Müller早就质疑第二居所相对于第一居所的“劣势地位”,强调了对第二个“家”的地方依恋,即第二居所居民从事真正的“居住”[21]。Kaltenborn认为,第二居所也许是永久的居所,因为他们带有不同的意义[22]。在瑞典的调查中显示,绝大多数第二居所居民在两个家中都产生平等的“在家”感[23]。Halfacree认为,人们对多地点住宅的感知及第二居所消费代表了一个日益增长的动态异质性的家的存在[24]。家已经超越了空间实体单纯的物质性,成为具有情感、经历和社会关系等多重人类意义的想象空间,并且通过居住者的感知与认同进行表征。

认同代表着一种自我意识,是对有别于其他事物的某事物的识别与认可,个体正是通过认同范式达到对外部生活与环境空间的形塑[25],认同提供了人们尝试理解多元化现代生活的选择和可能性。认同是文化研究的重要内容,正在通过地方概念的连接,成为地理学的研究焦点。地方因为人类日常体验与主观建构得到鲜明的呈现,而在人类主观性界定下,地方的内涵发生着蜕变,实体空间的意义得到了极大的彰显与延伸[26]。“地方”、“家”和“认同”三者之间有着密不可分的联系,居住作为一种特权形式的存在概念——一种理想的家的状态,随着时间的推移,人们产生一种根深蒂固的地方感和认同感,但这种神秘的状态(mythical state)受到了后现代生活的挑战。Giddens提出第二居所从根本上重构了人的时空关系,质疑了传统的地方、家和认同的观念[27]。第二居所形成了时空上工作与休闲相分离的多中心生活方式,家的意义和认同在流动中被建构在多个地方,以及他们之间的空间互动[28]。第二居所作为家的流动、网络的节点和多元化居住方式的构成,给第二居所居民认同带来大量鲜活的意义与内容[29]。近十年来,伴随着中国社会经济发展和人们休闲需求增加,在我国大城市郊区、海滨度假地、乡村地区等,国内第二居所发展势头迅猛。文章在流动性语境下,以避暑旅游地重庆仙女山镇为例,立足于第二居所避暑居民的深度体验,揭示出中国社会文化背景下第二居所在“家”的意义及认同上的多维呈现。

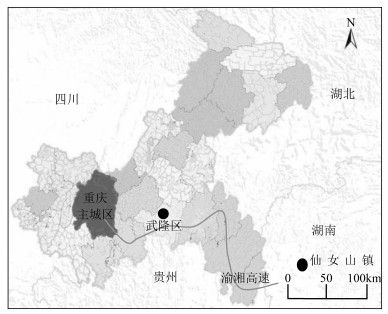

2 案例地与研究方法 2.1 研究对象与区位仙女山镇地处重庆市武隆区东北部,森林资源丰富,空气中负氧离子含量是重庆市主城区的108倍。曾获得国家级旅游度假区、重庆最美小城镇等称号。夏季平均气温21℃,已经发展成为了重庆著名的避暑度假胜地。2017年,被《西部大开发“十三五”规划》列为旅游休闲型城镇。仙女山新区是第二居所所在地,海拔1000—1300 m,处于武隆仙女山——天生三桥风景旅游片区范围内,距重庆主城区仅200 km,区位条件优越,经渝湘高速有三条道路直通,已经形成了方便快捷的旅游环线(见图 1)。仙女山镇旅游地产开发始于2002年,2009年建筑面积为11.6万m2,2011年达到近20万m2,之后迅猛发展,2016年就上升到约52万m2,第二居所已经成为仙女山镇旅游业及经济发展的重要力量。目前聚集了仙女天街、芳草地雪岭仙山、隆鑫·花漾山谷、仙女山1号、21°洋房、塞拉维假日等二十余个第二居所小区。仙女山镇第二居所凸显欧陆特色,包括别墅、公寓等类型,绿化率普遍较高,休闲娱乐设施配套完善,吸引了越来越多重庆市民来此度假和购置第二居所,每年夏季上山避暑的重庆市民已超过6万人[30]。

|

图 1 重庆仙女山镇区位图 Fig.1 Location Map of Xiannv Mountain Town in Chongqing |

本次研究结合实地调研、深入访谈、文本检索等方法,前期通过实地观察与网络资料搜索,收集仙女山镇社会经济状况、第二居所空间格局以及网上业主评论等资料。在2018年8月正式展开调研,现场采取滚雪球和方便抽样的方式,陆续对13位避暑居民进行深入访谈,又借助电话对熟人介绍的5位避暑居民进行了相关访谈,访谈时间基本在20—90 min之间。最后,整理成近6万字的文本资料。研究采用质性研究的方法,分析仙女山镇第二居所避暑居民对家的想象、感知以及认同。通过对文本资料剖析,以获取受访者的主观性内容[31]。

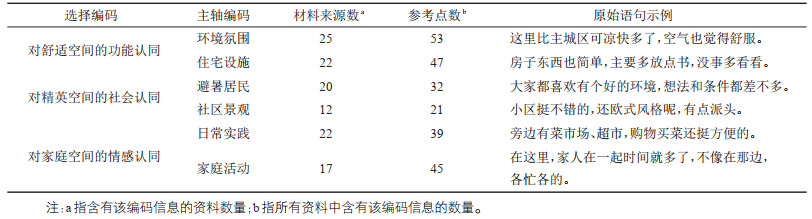

2.3 研究资料分析过程本研究采用NVivo 11软件对访谈资料进行编码,把原始资料完全打乱,形成不同意义的单元,并将其转换成多个概念或范畴,并进行分类对比,以促进理论内容的提出。具体过程为:首先,进行开放式编码。在研究者对原始资料进行逐级逐句分析基础上,进行概念与维度的呈现。为减少研究者主观性影响,尽量使用文本资料中体现的初始概念,并展开范畴化过程,促使其蕴含的主题凸显[32]。通过编码及命名,最终得到36个范畴,如“气候条件、房子摆设、共同兴趣、小区风格、购物设施、家人相聚”等(限于篇幅,详细编码内容省略)。其次,主轴编码。需要对已获取范畴属性进行深入分析、归类,提取深层次维度,发展主范畴。对相关内容进行细致审视,发现概念间的内在关联,探索构建出概念之间的类属关系,并形成6个独立的主范畴:环境氛围、住宅设施、避暑居民、社区景观、日常实践与家庭活动。最后,选择性编码。这是对主轴编码进一步凝练、挖掘核心范畴的过程。即使用多个抽象水平高、概括力强的核心范畴来整合相关范畴,进而构建起明确的理论框架。研究对上述主范畴之间的关联进行深层次解析,根据研究意图及特定文化语境,将6个主范畴进一步合并到3个核心范畴中,即:对舒适空间的功能认同、对精英空间的社会认同以及对家庭空间的情感认同(表 2)。

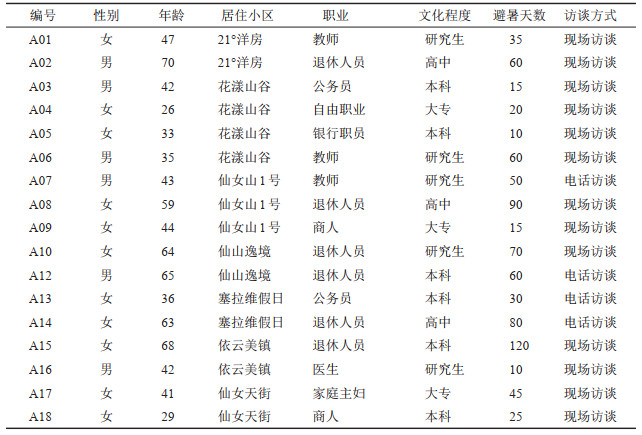

| 表 1 访谈样本构成情况 Tab.1 Structure of the Interview Samples |

| 表 2 主轴编码和选择编码 Tab.2 Axial Coding and Selective Coding |

第二居所居民通过对日常生活的替代,允许一个经常、自由且延长的时刻,试图摆脱金钱、效率、职业的困局,进入一个逃离的区域中,实现工作与休闲的时空交替[33]。仙女山相比于动辄40℃的火炉重庆,气候凉爽适宜。避暑居民从酷热难耐的重庆主城区来到2小时车程外的武隆仙女山,所处环境及身心感受都发生了显著的改变。从喧嚣繁华到宁静惬意,从炎热、烦躁到凉爽、舒适。在两者之间的流动中,汽车、高速公路、加油站、服务区、沿路超市等旅途本身作为过渡性空间,成为这一转变的构成。许多避暑居民会将去往仙女山沿途特定的地标作为潜意识的暗示,提醒着他们“到家了”,代表着一种暂时远离压力与繁忙的全新生活模式的开启与切换。相比于城市的水泥森林,因为仙女山的典型山林位置,它提供了一个优美环境的可进入性。沉浸在自然的节奏中,有助于避暑居民个体的心理调节和精神放松,受访者也都表达出第二居所与第一居所的明显差异,往往视之为远离现代荒漠的休闲绿洲。与城市的僵硬感受相比,第二居所提供了美妙的居住体验,人们可以回到大自然或接近大自然的舞台,重新发现自己、恢复自己[34]。

当我离仙女山还有半个小时,我都迫不及待的把工作的事情甩到脑后。等我们快到达房子了,大概还有5公里时,心情就(迫不及待啦),它开始看起来和(在重庆)感受开始不一样了。大火炉(重庆),那边太热了,这也算刚需吧,来到这里(仙女山),真是觉得透心凉啊,浑身畅快,来了,就不想走啦,呵呵。——(A03)

两个地方是完全不同的feel(感觉),我是说可以呼吸到新鲜的空气,还有这里满眼的绿色,清澈的水、好听的鸟叫声,不像(重庆)那边那么吵杂,在这里,感觉好像真的远离一切烦恼,哪怕只是片刻的宁静,可以在繁忙之余听听自己的心声……不得不说作为景区的房子真好,身体在这里也是棒棒的。——(A05)

仙女山第二居所相比第一居所而言,户型小型化、精致化(多为40—60 m2),设施较为简单,满足基本的生活需求,而住宅设施格局凸显休闲化,符合Walters所说的创造娱乐和主动休闲的空间、被动休闲的空间、最小化工作的第二居所室内空间等特征[35],如宽阔敞亮的会客厅、摆放麻将桌或观光椅的大露台、摆满书籍的书房。逃离的一面是过着简单的生活,至少是不同于原居住地的体验,日程和责任消失,休闲娱乐承载了主要的意义。避暑居民的休闲活动多围绕第二居所展开,使得第二居所景观被理解为一个度假空间,具有高度休闲化倾向:第二居所中的慢时光、周边的旅行游览,如读书、弹琴、散步、攀岩、垂钓等等,开展第一居所中所不能实现的活动。从传统人文地理学的观点看来,“家应该是一个温暖、愉悦和安全的场所”[36]。对于第二居所避暑居民来说,第二居所是日常工作的暂时性终端,非常符合家的积极性内涵,某种程度上来说,这也是Crouch所说“向家的逃离”、“而非家的离开”[37]。即在简单的生活中,第二居所平衡了第一居所复杂家庭生活的挑战,因此可以将第二居所与幸福体验联系起来。

在这里(第二居所)很惬意的,在屋里读书、弹琴,出去动一动,舒展下筋骨,觉得生活节奏也慢了下来,不用考虑烦人的工作、琐事。平时在那边(第一居所)没空做的事,这边都可以……你看,这边好像不是真正的家,但确实感觉到有家的开心,又不太同于旅游的那种开心,挺奇怪的。——(A06)

每天上午打打麻将,中午睡个懒觉,下午我们老两口出去散散步(森林公园),就是附近溜达溜达,有时也去那个世界遗产(天生三桥)看看,业主是免费的,不错吧。这样时间过得很快啊,日子不要太安逸吆(舒适),这地方真的确实适合养老。——(A12)

第二居所靠卷入大量的休闲性特征,植入逃离和新奇的属性,进入一个游戏空间,提供了一种日常生活的有益补充[38]。这些避暑居民保持着与仙女山既亲密又疏离的关系,不断来回流动,转移空间连接着两种类型的世界。仙女山的家具有避暑的刚需性价值,更多承担的是度假居所的角色。它被看作是特殊地点的连接或固定的锚,成为“家的范畴”的特殊方式。

3.2 对精英空间的社会认同随着房屋所有权的出现,住房成为了消费品,优越性的住宅成为身份的象征,阶级关系则在家的领域内被美化[39]。Salletmaier已经赋予了第二居所社区特殊的休闲意义与阶层内涵,认为其创造了新的交往空间,是居住者感到舒适的空间生产过程[40]。这代表了一个明显的背离海德格尔现象学中居住的论述,即居住不再是存在的本质,而成为一致性和互动能力的衡量标准。Schulz认为住宅有助于建立一个稳定一致的文化,通过分享经验、标准化和容易接受的约定,实现社区的空间生产,居住变成了可接受的路径。避暑居民在第二居所中消费着一种具有家的意义的定制真实(customized authenticity),这种在转型期中国出现的现象,被苏晓波(Su)认为是中产阶级都市群体对家的想象和消费。它体现了后现代社会中家的开放性特征,这也导致个体在流动和互动中来建构社会认同[7]。

在仙女山区域开发前,当地主要是由本土居民组成的单一农业化社会,而休闲度假导向的第二居所建设导致大量精英人口的季节性迁入,在塑造当地社会空间“马赛克化”的同时,也促进多元生活方式及价值观念的产生。仙女山第二居所房地产商利用排他性的营销语言建构了想象中的基本元素,夯实了以“都市精英”为卖点的集体身份认同,而景观式公寓和休闲娱乐配套设施强化了对理想生活方式的认同。仙女山的第二居所小区大多为门禁社区,依赖大门、围墙、高压电线等构成鲜明的物质性边界,排斥性的社区边界景观集中凸显了群体的优越性地位与自身价值观,促成了基于特权、差异和排他性的精英场所认同的建构。

这边小区建的还算挺高档的,有异域风情,管理也挺到位,外面那些本地人想进来一般不允许吧,住着觉得还挺踏实。当时在这边买房子也是看了很漂亮的宣传,觉得房子挺有档次,看着挺舒服的……在这边(仙女山)有套房子,这山清水秀的,虽然不大,说出去还是觉得挺有面子的噻,而且这边(房价)涨的非常厉害,当时选择是对了,呵呵。——(A09)

居住一词有“参与”的含义,即居住的人被看作与他人交往,这样有助于社会资本和社区凝聚力,是一个在个体、社会资本和社区之间的连接过程。虽然仙女山避暑居民的群体背景存在差异,但相似的阶层地位、文化观念及避暑意愿等,成为其社区互动的前提。在每日休闲活动中,社区公共空间变成了他们熟悉的家庭空间,就如同Bunnel所说,群体间友谊变成了“生活空间的生产”[41]。仙女山第二居所避暑居民尤其是退休人员,参与定期或不定期的学习、排练、演出及比赛等活动(如跳坝坝舞等),在组织中的活动参与带给这些老年人强烈的集体感。通过微信群、旅游、聚餐等多元化方式,强化了相互关系。许多受访者选择靠近亲属朋友购买第二居所,避暑居民在流动中依然延续着原有的人际关系与活动方式,而相约往返于仙女山的集体性实践,使得群体互动不仅在第二居所社区,也在转移空间中。在社区成员身份(小区业主)及长时间的相互接触中,仙女山避暑居民对社区产生日益增强的熟悉感、认同感。而这种共同体也在避暑的特殊时空中,暂时性消除了群体内的社会等级关系。置身于新的社交领域,避暑居民在互动中创造了身份意义、调节了人际关系、建构了身份认同。仙女山第二居所小区并非完全接纳“私人居住”的特殊体验,而是为休闲社区语境下积极居住创造了新机会,成员互动正在逐步实现可持续性社区的目标[42]。

你想啊,到这边买房子,还有房子平时的费用,花了不少钱,每次来,油费啥的,也是一笔消费,不是每个人都能承受起的,小区里一般多是教师、医生、公务员,还有一些老板啥的,经济实力都还可以,都有点社会身份吧……也都算注重生活品味的人。——(A17)

在这里,和人交流也很方便,大家见面都能聊几句,不用问,大家都大致晓得相互情况,其实比高楼大厦里的重庆邻居间还熟识些。在这边有熟人,当时是约着一起来买房子的,就为做个伴,平时可以一起吃吃饭,吹吹牛,另外还有了一些新朋友,都老年人噻,大家跳跳坝坝舞,有时会相约一起耍,比原来房子觉得开心多啦。——(A15)

当仙女山第二居所避暑居民逃离城市居所,来到一群志同道合的人中间度假居住,实质上他们在远离城市的城市。他们在仙女山维持着原有社会关系的同时,也在产生着新的社会关系。家的意义是流动的和渗透的,这是一个混合着过去和现在社会关系的不断变化的复杂产物,这一点被Blunt强调,即家可以被概念化为与他人的联系,并创造起秩序感、归属感,而不是脱离社会的过程[43],仙女山第二居所明显体现出家的社会建构属性。

3.3 对家庭空间的情感认同Tuan指出,流动性并不必然的威胁到对一个地方的依恋。家的内涵首先是第一居所和第二居所之间休闲通勤的流动性实践,在稳定、循环的重复模式下,构成了多地点“家”的依恋模式[44]。家是开展日常生活实践、家庭成员互动即家庭关系建构的主要场所。对仙女山避暑居民来说,家庭的生活节奏包括往返住宅的规律性、夏季居所的开放和关闭,第二居所俨然变成季节性家庭生活的重要部分。在流动性语境下,第二居所避暑居民旅游活动与日常生活的界限愈发模糊,而家是通过身体的日常实践培育情感最好的空间载体。在家的地理研究中,家的实践维度通过反映居民的日常话语与生活行为实现。对于许多受访者来说,回到第二居所的时间也意味着维持各种各样的家庭事务,如买菜做饭、洗衣打扫等,甚至还有远程办公,以及邻里间的日常寒暄等。第二居所是对正常生活的逃离,但这种逃离遵循明确的时空流动规则,即固定的往返路线、停留时间及活动范围,即对日常生活的脱离也在明确的边界内。第二居所是避暑居民日常实践不可缺少的部分,可以被看作是家庭居所的一部分或延伸。

夏天天热时几乎每周末都会来仙女山打卡,甚至一待就是一周。一是天热不得不来,再就是总觉得不来不舒服的样子,这也是我家啊,花不少钱买的……,住着住着,就觉得和重庆的家差不多了,都要吃喝拉撒睡,好像也有点当地人的感觉了,我们可不算游客,确实也住出感情来了。——(A07)

选择在仙女山买房,不光是环境好,房子水电气供应挺好,而且靠近镇上(仙女山镇),各种配套,像医院、超市、菜市场比较方便,毕竟要常住的嘛。尤其去年这个大菜市场终于建成了,环境还挺好,也很规范,买菜可方便了,关键这边能买到很新鲜的菜,确实越来越适合住了。——(A10)

整个家庭乘车往返第二居所的行为,是在一起培育家庭关系的机会,赋予了“在路上”显著的象征意义。与永久居所相比,第二居所中的日常生活和活动项目较为简单,且注重家庭成员的内部交流,为家庭成员的团聚乃至于跨越代际之间的家庭关系建构提供了机会,为维持家庭联系提供了充足的空间和时间。仙女山避暑居民通过在第二居所中的难得闲暇时间,与家人一起生活、陪儿童做游戏等,这些家庭活动在重新安排时间的同时,也成为建构家庭中自我形象的途径。在第二居所度过的假日,提醒人们应该在生活中扮演的重要角色,即与家人的活动分享[45]。从某种意义上来说,第二居所扮演了保持传统、稳定的家庭纽带角色。度假性质的第二居所可以唤起家庭成员共享的美好回忆与体验,在避暑居民眼中,似乎只有家的范围才是真正的家,家以外或者社区以外与自身甚至没有关联。第二居所提供家庭成员一个常规性的聚会场所,有助于建立起对地方的共同投入,许多人经历了无根的现代性生活,在日益复杂和分散的社交网络背景下,显然第二居所提供了稳定且连续的家园感。

(在第一居所)我早上走了,我晚上才回来,经常加班,平时很忙。只有很少的时间能与和家人在一起,对我来说,觉得亏欠家人很多。(在第二居所)我们都是在一起一整天,这是个难得的好机会,可以让我好好弥补一下。家人一起温馨的吃个饭,陪儿子打打电子游戏,跟老婆看看家庭影院啥的,就是舒坦……平时都是在房子里待着,小区里转转,小区外面很少去。——(A16)

在仙女山,守着这个房子,最开心的就是等他们(孩子),一家人开开心心的吃吃饭、聊聊天,去小区旁边的草场耍耍(玩玩),可以野餐,我们一家人经常周末去草地上吃午饭,然后看着小孩跑来跑去,才真觉得有家的感觉啊,能享受下儿孙之乐啊,平时老两口就冷清点吧。——(A14)

第一居所与第二居所之间存在着一个辩证关系,在于两者意义是相互建立和约束,代表着一个相互交织的连续性体验。第二居所通过旅游与居住的结合,旅游休闲与日常生活演化为一个共生体的不同展示面,旅游休闲被赋予了生活的意味,脱离不了日常生活的边界与范畴,而这里的日常生活具有了简单化的倾向,也提供了追逐新奇与幸福体验的契机,两者在第二居所的居住过程中融为一体。我们不应该将第一居所和第二居所分离,而应把它们看作链接的空间,一起构成一个真实而完整的“家”。

4 结论与讨论“家”承载着人与地方之间的情感和关系,是理解人地关系的微观空间尺度,第二居所赋予了传统社会中“家”更丰富的动态内涵与独特的象征意义。文章在流动性语境下,以避暑旅游地重庆仙女山镇为样本区域,研究第二居所避暑居民对家的空间想象与感知,及产生的特定认同。

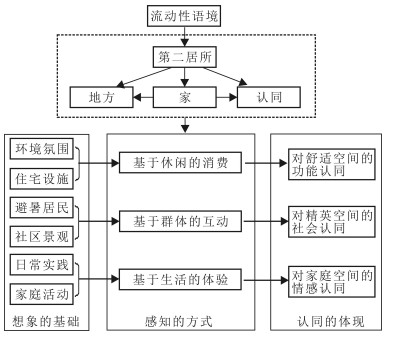

避暑居民通过对环境氛围和住宅设施进行感知,建构了环境凝视与休闲消费基础上对于舒适空间的功能认同,是对原有第一居所的有益补充;避暑居民通过对相似避暑居民及社区景观的感知,在群体共识与社会互动基础上,建构了对精英空间的社会认同;避暑居民通过日常实践和家庭活动,基于生活体验与情感植入,实现了对第二居所家庭空间的情感认同(见图 2)。三者之间实质上是家的休闲属性、社会属性与日常属性的有机统一,相辅相成。第二居所避暑居民将家物化为迎合个体需求的舒适性空间,为社会互动与身份认同营造了社区环境,同时摆脱不了日常生活的规则,在生活惯常的实践与家庭生活的回归中,立足于休闲消费体验,构筑起了厚重而积极的家园感。仙女山第二居所避暑居民从“回家”的开始到重构新环境中的“自我”形象,再到对居所的情感寄托,其个体认同是通过新“家园”的建构而逐步完成。与许多存在主义哲学家及社会学者“现代人无家可归”的话语不同,第二居所赋予人们特殊的依恋关系,某种程度上满足了人们对身份、情感及真实性的渴望[46]。

|

图 2 第二居所居民对家的感知与认同框架 Fig.2 Framework of Second Home Residents' Perception and Identity to Home |

第二居所的居住过程是家的解构与重构的过程,也充分呈现出后现代生活中旅游现象与日常生活的高度重叠。第二居所居民不同于永久性居民,他们维持一个双重地方的生活方式和对两地的特殊归属感。两个地方的生活被纳入感知,是对单一经验空间的补充,第二居所逐渐成为人们日常节奏和生活习惯的一部分。多地点生活是被解释为是一个特殊的组织日常生活的时空策略,第二居所将两地生活节奏融合在一起,形成Jaakson所谈的共生态[47],并实现Williams等涉及的“家”的空间延续[48]。第二居所可以说是连接家庭的一种方式,代表着新的舞台,是家庭成员之间的纽带,意味着家庭生活的全新投入。第二居所避暑居民双焦点的生活过程,以迁移和循环的方式,代表着个体流动模式的多个重心。“在路上”的流动空间是第二居所的重要组成,流动空间的活动有助于稳定两地的生活,成为一种转移性通道。住宅之间的切换逐渐可以看作是“家内部的流通”[49]。两者的相互补充与有机链接,加上流动空间,一起构成了完整的“家”。

文章研究因调研所限,数据获取还偏少,未来应加大样本量,促进对这一新兴形象的深度研究。国外第二居所现象发展较早,尤其在北欧如挪威、瑞典、芬兰等国,已经比较普及,其贴近大自然的小木屋形态,且可能承载几代人的家族记忆与集体情感,这与城镇化推动、兼具升值投资功能的国内第二居所社区具有很大的差异性,后续研究应该在关注这种区别基础上,探讨国内第二居所的家所具有的特殊属性及内在机理。同时相关研究应该加入观光游客、当地居民、政府部门、房地产开发商等多元利益群体的视角,来综合研究第二居所在不同层面上的呈现与群体感知。而具体避暑居民如年龄维度的老年人、年轻人、中年人等细分群体,以及职业维度的政府官员、教师群体、企业中高层管理者等细分群体也会带来对第二居所感知与认同的差异,这也是未来需要探讨的方面。

| [1] |

孙九霞, 周尚意, 王宁, 等. 跨学科聚焦的新领域:流动的时间、空间与社会[J]. 地理研究, 2016, 35(10): 1801-1808. [Sun Jiuxia, Zhou Shangyi, Wang Ning, et al. Mobility in geographical research:Time, space and society[J]. Geographical Research, 2016, 35(10): 1801-1808.] |

| [2] |

Hall C M, Müller D K. Tourism, Mobility and Second Homes:Between Elite Landscape and Common Ground[M]. Clevedon: Channel View Publication, 2004: 45-59.

|

| [3] |

Schier M, Hilti N, Schadh H, et al. Residential multi-locality studiesthe added value for research on families and second homes[J]. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie, 2015, 106(4): 439-452. |

| [4] |

McHugh K E, Mings R. The circle of migration:Attachment to place in aging[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1996, 86(3): 530-550. |

| [5] |

Williams A M, Hall C M. Tourism, migration, circulation and mobility: The contingencies of time and place[M]//Hall C M, Williams A M. Tourism and Migration, New Relationships between Production and Consumption. Dordrecht: Kluwer Academic, 2002: 1-52.

|

| [6] |

朱竑, 张博, 马凌. 新型城镇化背景下中国流动人口研究:议题与展望[J]. 地理科学, 2019, 39(1): 1-11. [Zhu Hong, Zhang Bo, Ma Ling. A review of Chinese internal migration research under the background of new-type urbanization:Topics and prospects[J]. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(1): 1-11.] |

| [7] |

Su X. Tourism, modernity, and the consumption of home in China[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2014, 39(1): 50-61. |

| [8] |

Ellingsen W. Rural second homes:A narrative of de-centralisation[J]. Sociologia Ruralis, 2017, 57(2): 229-242. |

| [9] |

王金莲, 苏勤, 吴骁骁, 等. 旅游地理视角下第二居所旅居研究[J]. 人文地理, 2019, 34(1): 90-98. [Wang Jinlian, Su Qin, Wu Xiaoxiao, et al. Research on second home sojourn:A review from tourism geography perspective[J]. Human Geography, 2019, 34(1): 90-98.] |

| [10] |

Nordin U. Second homes[C]//Aldskogius H. Cultural Life, Recreation and Tourism: National Atlas of Sweden. Stockholm: Royal Swedish Academy of Science, 1993: 72-79.

|

| [11] |

Kati P. Second-home landscape:The meaning(s) of landscape for second-home tourism in Finnish Lakeland[J]. Tourism Geographies, 2008, 10(2): 169-192. |

| [12] |

Hoogendoorn G, Mellett R, Visser G. Second homes tourism in Africa:Reflections on the South African experience[J]. Urban Forum, 2005, 16(2): 120-138. |

| [13] |

Müller D K. Second home tourism in the Swedish mountain range[M]//Hall C M, Boyd S. Nature-based Tourism in Peripheral Areas. Development or Disaster? Toronto: Channel View Publications, 2005: 133-150.

|

| [14] |

Roca M N, Roca Z, Oliveira J A. Features and impacts of second homes expansion:The case of the Oeste Region, Portuga[J]. Hrvatski geografski glasnik, 2012, 73(2): 111-128. |

| [15] |

Vepsalainen M, Pitkanen K. Second home countryside. Representations of the rural in Finnish popular discourses[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26(3): 194-204. |

| [16] |

Stedman R C. Understanding place attachment among second home owners[J]. American Behavioral Scientist, 2006, 50(2): 187-205. |

| [17] |

Lundmark L, Marjavaara R. Second home ownership:A blessing for all?[J]. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2014, 13(4): 281-298. |

| [18] |

Tjorve E, Flognfeldt T. The effects of distance and belonging on second home markets[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 268-291. |

| [19] |

Marianna B, Costanza T. Second homes in Italy:Every household's dream or (un)profitable investments?[J]. Housing Studies, 2017, 32(2): 168-185. |

| [20] |

Perkins H C, Thorns D C. Home away from home: The primary/second home relationship[M]//McIntyre C N, Williams D, McHugh K. Multiple Dwelling and Tourism: Negotiating Place, Home and Identity. Wallingford: CAB International, 2006: 67-81.

|

| [21] |

Müller D K. Second homes in rural areas:Reflections on a troubled history[J]. Norwegian Journal of Geography, 2011, 65(3): 137-143. |

| [22] |

Kaltenborn B P, Clout H D. The alternate home:Motives of recreation home use[J]. Norsk Geografisk Tidsskrift, 1998, 52(3): 121-134. |

| [23] |

Dieter K, Müller, Roger M. From second home to primary residence:Migration towards recreational properities in Sweden 1991-2005[J]. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 2012, 103(1): 53-68. |

| [24] |

Halfacree K. "A solid partner in a fluid world" and/or "line of flight"? Interpreting second homes in the era of mobilities[J]. Norsk Geografisk Tidskrift, 2011, 65(3): 144-153. |

| [25] |

Paasi A. Region and place:Regional identity in question[J]. Progress in Human Geography, 2003, 27(4): 475-485. |

| [26] |

朱竑, 钱俊希, 陈晓亮. 地方与认同:欧美人文地理学对地方的再认识[J]. 人文地理, 2010, 25(6): 1-6. [Zhu Hong, Qian Junxi, Chen Xiaoliang. Place and identity:The rethink of place of European-American human geography[J]. Human Geography, 2010, 25(6): 1-6.] |

| [27] |

Giddens A. Modernity and Self Identity:Self and Society in the Late Modern Age[M]. Cambridge: Polity Press, 1991: 43-101.

|

| [28] |

Overvag K. Second Homes in Eastern Norway: From Marginal Land to Commodity[D]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2009: 32-98.

|

| [29] |

Williams A M, King R, Warnes T. British second homes in Southern Europe: Shifting nodes in the spaces and flows of migration and tourism[M]//Hall C M, Müller D K. Tourism, Mobility and Second Homes: Between Elite Landscape and Common Ground. Clevedon: Channel View, 2004: 97-112.

|

| [30] |

邱川曦.避暑旅游地第二居所居民地方认同研究[D].重庆: 西南大学, 2017: 13-60. [Qiu Chuanxi. The Place Identity of Second of Home Residents in Summer Resort[D]. Chongqing: Southwest University, 2017: 13-60.] http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10635-1017846758.htm

|

| [31] |

谢晓如, 封丹, 朱竑. 对文化微空间的感知与认同研究——以广州太古汇方所文化书店为例[J]. 地理学报, 2014, 69(2): 184-198. [Xie Xiaoru, Feng Dan, Zhu Hong. The perception and identity to the cultural micro-space:A case study of Fangsuo Commune in TaiKoo Hui, Guangzhou[J]. Acta Geographica Sinica, 2014, 69(2): 184-198.] |

| [32] |

胡宪洋, 白凯. 拉萨八廓街地方性的游客认同建构[J]. 地理学报, 2015, 70(10): 1632-1649. [Hu Xianyang, Bai Kai. The construction of tourists' placeness identity of Barkhor Streetin Lhasa[J][J]. Acta Geographica Sinica, 2015, 70(10): 1632-1649.] |

| [33] |

Chaplin D. Consuming work/productive leisure:The consumption patterns of second home environments[J]. Leisure Studies, 1999, 18(1): 41-55. |

| [34] |

Ellingsen W G, Hidle K. Performing home in mobility:Second homes in Norway[J]. Tourism Geographies, 2013, 15(2): 250-267. |

| [35] |

Walters T. Facilitating well-being at the second home:The role of architectural design[J]. Leisure Studies, 2016, 35(8): 2-7. |

| [36] |

封丹, 李鹏, 朱竑. 国外"家"的地理学研究进展及启示[J]. 地理科学进展, 2015, 34(7): 809-817. [Feng Dan, Li Peng, Zhu Hong. Progress in geographic studies on "home" and implications for China[J]. Progress in Geography, 2015, 34(7): 809-817.] |

| [37] |

Crouch D. Home, Escape and identity: Rural cultures and sustainable tourism[M]//Bramwell B, Lane B. Rural Tourism and Sustainable Development. Clevedon: Channel View Publications, 1994: 93-101.

|

| [38] |

Patten S V, Willtams D R. Problems in place:Using discursive social psychology to investigate the meanings of seasonal homes[J]. Leisure Sciences, 2008, 30(9): 448-464. |

| [39] |

Harvey D. The condition of postmodernity:An enquiry into the origins of cultural change[J]. Journal of Architectural Education, 1991, 44(3): 182-186. |

| [40] |

Salletmaier C. The development and superimposition of tourism:Second homes and recreation within the rural fringe of an urban center[J]. Mitteilungen der Osterreichischen Geographischen Gesellschaft, 1993, 135(2): 215-242. |

| [41] |

Bunnell T, Yea S, Peake L, et al. Geographies of friendships[J]. Progress in Human Geography, 2012, 36(4): 490-507. |

| [42] |

Gallent N. Second homes, community and a hierarchy of dwelling[J]. Area, 2007, 39(1): 97-106. |

| [43] |

Su X. 'It is my home. I will die here':Tourism development and the politics of place in Lijiang, China[J]. Geografiska Annaler:Series B, Human Geography, 2012, 94(1): 31-45. |

| [44] |

Overvag K. Second homes:Migration or circulation?[J]. Norwegian Journal of Geography, 2011, 65(3): 154-164. |

| [45] |

Diasa J A, Correiab A, Lopez F J. The meaning of rental second homes and places:The owners' perspectives[J]. Tourism Geographies, 2015, 17(2): 244-261. |

| [46] |

Kelly G, Hosking K. Nonpermanent residents, place attachment, and "Sea Change" communities[J]. Environment and Behavior, 2008, 40(4): 575-591. |

| [47] |

Jaakson R. Second-home domestic tourism[J]. Annals of Tourism Research, 1986, 13(3): 357-391. |

| [48] |

Williams D R, Kaltenborn B P. Leisure places and modernity: The use and meaning of recreational cottages in Norway and the USA[M]//Crouch D. Leisure/Tourism Geographies: Practices and Geographical Knowledge. London: Routledge, 1999: 214-230.

|

| [49] |

Danson M. Regional Development in Northern Europe[M]. London: Routledge, 2002: 182-195.

|