粤港澳地区处在中国改革开放的前沿阵地,发展至今已成为我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。2017年3月5日,粤港澳大湾区的概念首次被写入国务院《政府工作报告》,李克强总理提出了研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划的要求。粤港澳大湾区是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门2个特别行政区组成的城市群,与纽约湾、旧金山湾和东京湾并称为世界四大湾区。为推进湾区建设,国家发展和改革委员会、广东省人民政府、香港特别行政区政府和澳门特别行政区政府于2017年7月1日正式签署《深化粤港澳合作,推进大湾区建设框架协议》(以下简称《框架协议》),标志着中国政府正在启动最新一轮的尺度重组和地域重构[1]。近几年来,国家陆续出台了诸多国土空间开发的政策和规划,涉及国家级新区、长江经济带和“一带一路”倡议等,国家通过制定战略区域规划的方式来调整国家、区域和城市尺度之间的关系,进而引导资本流动以实现特定的空间发展目标[2, 3]。粤港澳大湾区建设即是这种体现,国家通过对所选定的特定空间(spatial selectivity)赋予优先性,促进特殊制度区域经济的快速增长[4, 5]。

尺度重组理论发轫于西方城市地理学者对全球化过程中城市管治的关注,在理论上它成为探讨区域空间生产和区域治理的重要视角,在实践上也成为创新区域发展环境和促进经济发展的重要工具[2]。文章首先对尺度重组理论进行回顾,基于文献不足,本文提出以下两个值得探讨的问题:第一,探讨关系空间(包括经济关系和领域政治两个方面)如何影响国家的尺度重组过程,以回应中国政府如何处理经济全球化过程中出现的资本积累矛盾和领域地缘政治问题;第二,从城市内部的尺度上推和尺度下移,城市外部的合作联盟和尺度政治等多种角度分析国家的尺度重组如何影响城市的尺度重组进而推动粤港澳大湾区建设,以丰富对尺度重组理论下社会行动者角色的认知。最后,文章从区域发展的角度分析粤港澳大湾区建设带来的影响,讨论粤港澳大湾区的建设与实践对尺度重组理论的补充和对认识国家政治经济发展的启示意义。

2 文献综述:理解尺度重组“尺度”一词于20世纪80年代进入地理学者的研究视野,并与“空间”、“地方”和“区域”等成为地理研究的关键术语。按照Taylor、Swyngedouw等早期马克思主义地理学者的唯物主义观,认为尺度是对不同范围层级的划分框架,是一种空间化的前定结构,具有水平范围(领土大小)和垂直层级(级别高低)的双重特性以及同心圆和梯子的双重隐喻[6, 7]。伴随着西方人文地理学的“尺度转向”,尺度定义的再哲学化使得人们对尺度的认识从现实主义向建构主义的转变。尺度不再是一个被给定的平台,而是被视为一种社会建构[8-10],是更广泛的社会、政治、经济和文化过程的产物。基于这种认识,尺度的重组与变化逐渐被应用到城市地理领域,成为重塑国家和区域竞争力的政策和空间手段。Brenner指出,尺度重组就是指尺度“被持续地废除和再造”,是空间结构和治理尺度不断演化的过程。具体而言,是新一轮全球化背景下国家尺度朝向超国家层面和次国家层面发生的管治和资本积累重构[2, 11]。尺度重组作为一种国家策略,旨在消除资本积累危机的趋势,重新调整权力关系,为资本流动构建新的地理基础和政治经济治理形式[12, 13]。

在尺度重组的研究路径方面,MacKinnon归纳出了两个经典方向,分别是政治经济学方法和后结构主义方法[14]。前者强调尺度作为不固定的物质实体的社会建构,揭示社会空间的生产,并通过尺度的政治(politics of scale,而非scalar politics)的概念来体现尺度重组的关系维度。而后者批判了政治经济学把尺度物化和本质化、回归空间拜物教的倾向,将尺度视为呈现特定社会空间秩序的一种基本认识论,而非具有本体论存在的物质形式。后结构主义方法强调尺度作为不同行动者和群体在寻求获得特定形式的身份认同和优势时所使用的一种表征手段或话语框架的重要性。从这个意义上讲,它关注尺度是如何通过社会实践和话语进行社会建构的,以及尺度以何种方式卷入身份和地方塑造之中。针对上述两种分歧,MacKinnon界定了自己的研究立场,即站在批判现实主义哲学的立场看待尺度问题:尺度是“真实”的物质实体,可以通过特定的表征和话语来认识和理解,并采纳了后结构主义关键要素,使之更加开放和关系化的政治经济学视野来研究尺度重组问题[14]。本文沿循MacKinnon的思路来探讨粤港澳大湾区的尺度重组现象,从资本循环、国家重构、不均衡发展和阶层冲突等角度开展尺度研究,同时也考虑行动者的政治诉求和对尺度的主观建构。

在尺度重组的研究框架方面,既有成果尚未形成统一的分析思路。尽管如此,文献不乏可循之处。经典的如Jones[15]和Brenner[16]提出的“国家空间选择性”,强调国家通过瞄准特定的地理尺度和制定有区别对待的政策来发挥区域优势以及提升竞争力;Perkmann提出的“政治动员—治理建构—战略统一”,用来分析尺度重组的一般化过程[17];Keating提出的“领域—经济和社会利益—制度”,用来表示尺度重组的形式表现[18]。后续学者如Su综合运用了国家空间选择性和行动者角色的分析框架研究边疆省份云南如何融入全球化进程[19],马学广则提出“策略—制度”的分析思路进行本土化尝试[20]。本文探讨粤港澳大湾区建设的背景及其政策影响,其实是探讨尺度重组的原因和影响(结果),因此主要沿循Brenner和Su的分析思路,即为什么、哪些因素推动了国家层面提出粤港澳大湾区建设,这对大湾区的各个城市又有何影响,它们如何参与其中。

尺度重组的研究内容,包括国家的尺度重组和城市的尺度重组两个方面。在对国家尺度的探讨当中,长期以来把国家空间视为有固定领域的自然实体,是一个纯粹的地理容器,忽略了跨边界、跨领域的社会流动对国家空间的社会建构以及国家本身的主动性。另一方面,随着全球化的新一轮发展,很多学者认为经济全球化削弱了民族国家的权力,导致国家领域的消亡和边界的坍塌。Brenner针对上述的两种偏见提出纠正,其新国家空间(New State Space)理论指出,国家空间是一种社会建构,是在资本积累、管治重构和社会政治斗争等一系列社会过程而发生的持续性、多维度重构的社会关系舞台、工具和结果[16]。民族国家依然扮演积极角色,它不是全球化的“无辜受害者”,反而是推动全球化的“政治催化剂”[13]。这为理解国家空间的动态性、多尺度和国家的主动性提供了重要理论视角。城市的尺度重组是指城市这个地域组织对全球经济和资本的控制力的变化,包括世界城市体系的发展和城市空间结构的转变[21]。资本并不是凭空流动就可以获得利润,城市作为资本地域化的基本形式,承接着资本流动所需要的基础设施和社会环境。特别是在跨国资本的流动中,占据有利区位的城市不断发展壮大上升为世界城市,而这种地位的变化又驱动着城市本身的空间形态重构以满足城市的转型需求。可以说,尽管城市也具有既定的边界范围,但通过尺度的互相嵌套转换来连接地方、区域、国家和全球经济,成为了至关重要的“全球—地方”空间。这种现象被Taylor和Keating等学者捕捉到,称之为尺度的层级与范围发生了错位,城市功能在改变领域框架[6, 18]。基于此,城市管治不应该把城市也看作是预先设置的平台,而要看到其社会建构性、尺度重叠性和不断变化的特征[21]。

但是,正如有学者指出,尽管尺度重组对于城市管治认识做出了重要理论贡献,仍然存在不足:一方面,尺度重组理论关注西方语境下具有经济竞争优势的城市区域,忽略了领域政治和国内的权力关系如何影响尺度重组的过程[4, 19, 22]。魏成就说到,在空间经济和政策分析上忽略对权力几何变化的关注,毫无例外地不能解释或影响区域社会经济的发展轨迹[23]。另一方面,它对社会行动者参与并影响空间重构的具体过程缺乏详细探讨,使得“这是一个没有血肉的人的系统”[24]。尺度重组相关研究对于社会行动者的分析较多局限于尺度上推、尺度下移的纵向关系之中,对于合作联盟和尺度政治的横向关系的关注相对缺乏。此外,国家尺度重组与全球资本积累的关联大多放置于西欧北美的经验,并非完全适用于西欧北美之外的城市实践[19]。正如Ngo所言,中国的尺度重组部分原因是应对全球化与资本积累危机,还为了自身国家建设(state making)的积极转型过程[25]。中国是一个研究尺度重组的极好案例,改革开放以来中国积极融入全球的经济体系,发生着与西欧国家大致相似的去地域化与再地域化重构过程,如国家权力的下放,私有化的趋势等。但是中国情况至少在以下两个方面与欧美国家存在不同之处:第一,中央政府仍然具有强大的权力来动员资源与实施政策;第二,“一国两制”的开创性设立与实践。在国内,尽管中国政府推行了一系列富有创新性的战略并提高了全球竞争力,但是这种尺度重组现象并没有得到太多的学术关注[25]。国内对尺度重组的研究较多集中在理论介绍和文献综述,实证研究又比较具象,没有很好做到理论与实证的结合与提升[2, 11, 26]。王丰龙等学者则是把尺度理论与对“一带一路”倡议实证分析结合得较好的成功案例,但是把尺度重组与尺度政治看成是两个截然分开的过程[27]。本文主张把尺度政治和权力关系重新带回到城市地理背景下的尺度重组研究,以回应Yang,Li,Su等相关学者的理论呼吁以及经济全球化过程中各个行动者主体参与竞争和权力关系复杂交织的事实[19, 22, 28, 29]。总之,运用尺度重组的理论视角分析粤港澳大湾区建设,可以帮助理解特定的尺度构造是如何被生产和再生产的,认识粤港澳大湾区建设作为一种区域规划这类“主动的尺度重组工具”对区域发展的影响。与此同时,探索国家推行粤港澳大湾区建设的尺度重组逻辑与机制,中国政治经济话语体系下的地域化也有助于我们重新思考尺度重组理论。

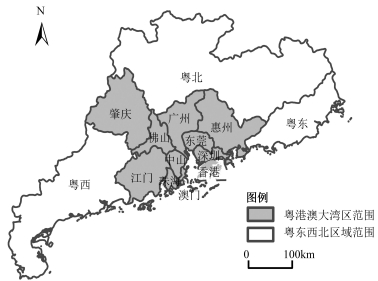

3 研究区域粤港澳大湾区是由广州、佛山、肇庆、深圳、东莞、惠州、珠海、中山、江门9市和香港、澳门2个特别行政区组成的区域(图 1)。粤港澳大湾区概念的提出并非凭空而来,而是叠加了前期提出的空间组织形态,在路径依赖中动态演进。早在1998年3月,广东省政府与香港举办的“第一届粤港合作联席会议”就旨在促进粤港多方面合作。2003年6月和10月,国家商务部分别与香港、澳门签署的《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》、《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》更是有力推动了中国大陆(特别是广东地区)与港澳的区域经济合作。而后,“湾区经济”的理念开始被写进各层级规范方案。从2005年8月广东省政府编制的《珠江三角洲城镇群协调发展规划(2004—2020)》,明确划分“粤港澳跨界合作发展地区”,把发展湾区列入重大行动计划,到粤港澳三地政府提出的“一湾三区”空间结构、环珠江口宜居湾区建设重点行动计划,再到国家层面提出的环珠江口地区“湾区”重点行动计划和粤港澳大湾区,一步一步成为国家战略的组成部分。

|

图 1 粤港澳大湾区区位图 Fig.1 The Location of the Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area |

经济上,整体来看,2016年粤港澳大湾区地区生产总值约为9.35万亿元,2017年达到10.14万亿元,已接近世界第六大经济体的规模。具体来看,香港、广州和深圳是粤港澳大湾区的经济核心,生产总值均遥遥领先于其他城市,根据官方公布的2017年GDP统计数据来看,三者都超过了2万亿元的总值,经济实力位于第一梯度。佛山和东莞也表现出较为强劲的发展态势,被认为是处于第二梯度的经济强市。

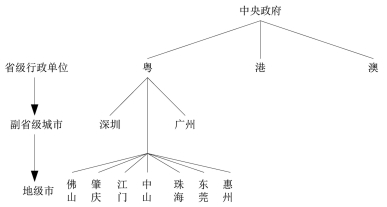

从行政区划的角度来看,粤港澳大湾区本身也是具有尺度层级的,其涵盖了省级行政单位,副省级城市和一般地级市三个层次(图 2)。但是,这并不是简单的垂直方向上的权力隶属关系。一方面,中央政府的权力下放过程增强了地方政府的讨价还价能力和企业主义精神;另一方面,粤港澳大湾区兼存多种行政辖区和多重管辖主体,如作为城市型的省级行政单位的香港和澳门、作为经济特区和计划单列市性质的深圳和作为省会城市的广州,它们在权力上的特殊性又加大了粤港澳大湾区区域经济一体化建设的复杂性。

|

图 2 粤港澳大湾区的行政单位级别 Fig.2 The Administrative Level of the GuangdongHong Kong-Macao Greater Bay Area |

关系空间(relational space)是马克思主义地理学者的空间认识观。相较于以往形成的绝对空间(absolute space)和相对空间(relative space)把空间视为物理容器和几何范围,关系空间认为,空间是意识形态的、政治性的和策略性的,弥漫着社会关系与权力博弈,空间因其功能和联系性而具有意义[30]。改革开放带动了珠三角地区的城市建设,发展至今形成各种优势和存在问题也促使国家再次调整规划。对于粤港澳大湾区,这片改革开放的前沿阵地、引领创新发展的经济热土和践行“一国两制”的特殊区域,关系空间无疑是复杂交织的[31]。区域之间既有商品、移民、信息和技术等方面的资本要素流动,也有抵抗政治的突然出现,构成了不平衡地理发展的马赛克。这决定了仅仅从经济关系方面分析国家推行粤港澳大湾区建设的逻辑是不全面的,领域政治也应该纳入分析范畴。因此,本节内容从经济关系和领域政治两方面阐释关系空间如何影响国家的尺度重组的过程。

4.1 经济上的空间联系:大珠三角城市在经济贸易和发展上的问题与现状20世纪80年代之后,港澳地区和珠三角城市在经济贸易往来上形成了“前店后厂”的分工合作模式,带给了双边的极大效益。但进入新世纪之后,从2000—2014年的数据来看,港澳与珠三角城市的分工协作关系日益恶化,地缘经济关系由过去的互补性转变为竞争性,严重阻碍了粤港澳地区的深度合作和经济一体化进程[31]。彭芳梅的研究也指出,整体上粤港澳大湾区城市的空间联系网络密度稳定性不高,水平相对较低,城市之间的联系较弱。粤港澳的湾区经济特征也主要体现在环珠江口附近区域,要素流动强度呈现“东重西轻”格局,缺乏内陆纵深和海岸线的延展[32]。特别地,粤港澳三地受制度边界的隔离,限制了区域之间经济资源的有效配置。另一方面,大珠三角地区的城市在长期发展中也逐渐形成各自突出的城市职能和产业优势,如港澳的自由贸易港、深圳的创新型城市和东莞的先进制造业中心等,有必要通过尺度重组把粤港澳大湾区打造成为国家应对当下全球化困境——整体经济下滑、创新动力不足、产能积累过剩的改革试验区。提出建设粤港澳大湾区其实既是应对全球化转型对珠三角的区域影响,也是珠三角依据既有优势支撑国家新一轮的经济驱动,承担国家创新型发展模式的探索任务,导入更加开放的国际化视野和体制,为国家建设提供新的全球化平台。

因此,《框架协议》指出:要推进基础设施互联互通,打造便捷区域内交通圈;进一步提升市场一体化水平,促进要素便捷流动;打造国际科技创新中心,加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式;构建协同发展现代产业体系,培育战略性新兴产业集群;培育国际合作新优势;支持深圳前海、广州南沙和珠海横琴等重大合作平台建设[1]。无论是通过稳定和静止的基础设施(如粤港澳大桥、深中通道、虎门二桥等)实现“时空压缩”,加速资本在空间上的流动,还是通过替代原来的产业形态(如培育新兴产业集群和构建现代产业体系)实现“空间修复”,扩大资本流动的空间范围,尺度重组的目的是为资本的再地域化构建新的地域组织,完成新一轮资本积累与扩张,提高粤港澳地区的全球竞争力。

4.2 政治上的领域关系:香港社会不稳与“一国两制”的落实香港作为连接西方世界和中国大陆的中转站,在金融、港口贸易上扮演了重要角色。但是香港的经济特征外向性比较高,特别是2008年全球金融危机以来,香港经济复苏低迷,增长速度放缓。另一方面,随着香港的制造业等实体经济向珠三角地区转移,产业空心化的趋势较为严重,产业调整与升级换代滞后,传统的金融、地产、零售行业抱团垄断,而高新技术产业与文化创意产业只占到经济总量的5%—6%,经济增长动力不足[33, 34]。香港的社会问题也在不断突显,贫富差距拉大,社会阶层流动弱等社会问题有所加剧,影响到香港社会稳定和人心回归的大局。资料显示,香港媒体公开的贫困率数据是10%,更有学者指出比例达到了15%,即100万人生活于相对贫困线之下[35]。社会向上流动的机会与渠道相对减少,直接导致部分香港青年通过个人努力奋斗实现跻身中产阶层的难度明显提高[36]。这在一定程度上引发了香港民众对香港政府的不满情绪,成为香港社会动乱的重要社会经济基础。此外,香港回归祖国前,其多年平均的经济总量占到大陆的16%,2015年则下降到了2.6%。部分不理性的香港民众更是把香港问题的根源指向了“香港回归”,指向了中央政府,在港独分子的煽动下造成政治局势的动荡。如2013年3月发起的“占领中环”非法集会,2016年2月的“旺角暴乱”和2016年10月的“青年新政”候任议员“梁游辱国”事件,都是分离香港与内地的行径,挑战国家主权的存在。

因此,粤港澳大湾区的建设除了推动大湾区在国家高水平参与国际合作中发挥示范带头作用,同时也是解决地理矛盾的社会平台。通过新的制度安排创造一个更大的、具有自我调节能力的和边界模糊的自由市场,为香港发展提供了新的尺度架构[3]。《框架协议》明确指出:鼓励港澳人员赴粤投资及创业就业,为港澳居民发展提供更多机遇,并为港澳居民在内地生活提供更加便利条件。城市居民自下而上积极的日常生活体验和社会感知,对于重塑政治信任和国家认同具有重要意义。另外,协商机制的完善、磋商会议的召开都旨在不断打破粤港澳三方的跨边境贸易壁垒,促进要素便捷流动,提高通关便利化水平,促进人员、货物往来便利化。基于经济产业结构的差异,珠三角的实体经济将继续支撑香港扮演国际金融、贸易和航运中心的角色,使得香港经济与大陆紧紧相连,通过尺度重组把香港纳入国家发展大局。从更深层次上讲,粤港澳大湾区建设是要稳定香港的繁荣发展,推动“一国两制”政治方针的落实。李克强总理在2017年《政府工作报告》中提到的编制粤港澳大湾区城市群发展规划以及国家十三五发展规划等多个国家层面上的文件提及粤港澳大湾区这个概念时,都不是放在发展格局、区域发展的标题下,而是放在了“一国两制”、“港澳的长期繁荣稳定”的内容之下[37]。这正是粤港澳大湾区建设的政治逻辑所在。也就是说,在经济全球化过程中,尤其是对独特政治经济系统的中国而言,尺度重组的上推或下移并没有掏空国家权力,反而重申了国家在经济全球化过程中对领域、边界和主权等要素的强调。

关系空间强调的是空间内在于时间过程中的内在关系,以及被内化于空间过程中的历史、社会和心理过程所构成的关系性(relationality)。无论是粤港澳大湾区在经济关系上的区域一体化问题,还是领域政治上的国家主权和社会稳定问题,各种与政治、经济和社会相关的人类活动和事件的时空过程并由之产生的空间问题复杂性都使粤港澳大湾区这一特定“空间”产生意义。由此可见,关系空间成为了国家推动粤港澳大湾区建设的空间逻辑,更在于使我们看到,尺度重组不再单一地受自上而下的全球化力量影响,同时也受到自下而上的多种因素制约[38],帮助理解中国政府推行尺度重组战略的驱动力与西方后福特主义发展语境的不同之处[18]。

5 国家尺度重组对城市尺度重组的影响国家的尺度重组试图把不同于大陆制度体系的香港、澳门重新纳入一体化的经济体系,尽管原有的领域、边界没有增减变化,但加强了大珠三角城市之间的联系,试图打破各方贸易壁垒,拓宽了社会空间,产生了Brenner所言的新国家空间[16]。然而,国家尺度和城市尺度的重组是一个高度竞争、互相矛盾和互为因果的辩证过程。国家和城市都是资本地域化的方式,国家的“再地域化”会不断影响城市“再地域化”的条件[12, 21]。以2017年7月1日为时间节点,国家的尺度重组深刻影响了次国家层面的社会政治局势和权力关系。由于粤港澳大湾区建设是一个主权国家范围内的尺度重组,并不像欧盟国家[17]、东南亚大湄公河流域的跨边境合作项目[5, 29],需要尺度上推把部分权力让渡给国际组织,更多时候,粤港澳大湾区的建设在国家层面是一个尺度下移的过程。因此,在城市—区域尺度上,粤港澳三方则会发生更多的互动与协商。本节重点分析城市—区域层面上各个社会行动者的尺度重组策略。需要说明的是,一方面,关于尺度重组的行动者角色,由于其行为的复杂性和多元性,很难绝对地剥离出各个维度之间的界限,很多时候往往是互相伴随、交织和互动的过程[28]。另一方面,本节并不是试图完整地概括粤港澳大湾区中11个城市不同城市类型的尺度重组策略,而是希望通过选取典型来达到以特殊性见一般性的辩证。

5.1 城市内部的尺度塑造就城市自身而言,对于尺度的塑造既是物质的,也是话语的;对于尺度的运用既是方法论意义上的,也是主观建构的[14, 20]。在城市和区域的发展实践中,城市政府作为社会行动者的经典表现为尺度上推和尺度下移[29]。尺度上推是行动者获得权力的重要手段,通过借助更大的平台让自身拥有更大的话语权和影响力,是行动者通过“成为”(becoming)的过程而对新尺度的建构[8]。如在探寻澳门如何成为大湾区中重要一极的问题上,澳门特区政府社会文化司司长谭俊荣就表示:澳门要利用优质的教育资源和旅游产业,打造“旅游教育培训基地”。继续善用长期参与联合国世界旅游组织、联合国教科文组织、亚太旅游协会等国际组织,提高自身在国际旅游事务上的参与度[39]。反映在实践上,如今澳门正在努力建设世界旅游中心,打造中国与葡语国家商贸合作服务平台。又如深圳对于粤港澳大湾区的建设,从2014年开始写进市政府工作报告发出倡议到2017年正式写进国家政府报告成为国家战略,本身就是一次尺度上推的努力。这也反过来为深圳在粤港澳大湾区中的角色扮演和城市定位获得更多的主动权和政策倾斜。深圳常务副市长张虎提到,把前海深港现代服务业合作区建设成为粤港澳深度合作示范区,联合香港、广州共同打造深港创新圈、广深科技创新走廊,提升其全球创新影响力[40]。由此可见,城市会通过借助更大的平台争取主动权(甚至是扩大行政权限),增强政府对社会经济的干预和引导,特别是有助于提升城市自身竞争力的导向。根据George Lin,城市的尺度上推策略还指城市通过吞并郊区县或者县级市来扩大城区范围,即通常所说的“撤县/市改区”[41]。这种行政区划调整方式归拢了县(县级市)的财权和事权,将地方管辖权和发展主导权更加集中在地级城市之中,强化了城市的整体竞争能力。尽管当下仍未出现因粤港澳大湾区建设发生的行政区划调整案例,毕竟它是个长时间的申报审批过程,但可以预见大湾区内一些经济基础和地理区位占据优势的节点城市,可能会加快推动行政区划调整的进程,成为地级市塑造特定地理尺度参与发展的空间策略。

相对于尺度上推,尺度下移则是指高一级政府把权力下放给次一级政府,通过政策框定、行政命令等方式推动落实具体工作[29]。东莞在积极融入粤港澳大湾区中,提出要建设粤港澳大湾区先进制造业中心的目标。这一话语是基于东莞长期以来“世界工厂”的产业基础,以及新一轮创新驱动经济发展的实际而建构起来的。市长梁维东谈到东莞的“湾区行动”,指出在新时期下采用“园区统筹,片区联动”发展战略,在不改变现有园区、镇、街道行政架构和空间范围的前提下,将全市划分为城区片区、松山湖片区、滨海片区、水乡新城片区、东部产业园片区、东南临深片区等6大片区,并谋划14个重点发展先行区。此外,利用连接广深的地理区位、生态优势和组团式的城镇发展格局,全力打造“宜居生态之城”,不断增强对优质企业和高端人才的吸引力和承载力[42]。这要求东莞各个镇街行政单位紧抓发展机遇,压实工作责任,制定相应的推进粤港澳大湾区建设的配套文件以及牢牢牵住重大项目的“牛鼻子”。事实上,这也得到了东莞各个镇行政辖区的积极响应,如清溪镇与深圳市投资控股有限公司共建“大湾区·清溪科技生态镇”,推动产城融合。厚街镇注重在会展行业的招商引资,争取更多国家级的会展项目落户,打造“东莞制造全球行”展示平台。总之,城市的尺度重组最终落在了城市这个地域本身,为了应对新一轮的发展需要,城市将松散的资源重新盘整,重组城市空间。东莞城市的再地域化,使得原本就没有形成强大市中心区的空间变得越来越多中心的地理几何,不仅模糊了城市中心化的传统模式,同时也重构了城市空间发展格局,资本要素渗透到更多的其它地方[21]。

5.2 城市外部的尺度塑造随着全球化的深入,区域之间相互依赖和相互作用表明一个城市的发展仅仅通过城市内部视角来分析城市的尺度重组是不全面的。很多时候城市还通过借助外部力量实现路径创造和突围。城市外部的尺度塑造主要包括城市与城市之间的合作联盟和尺度政治两个方面。一方面,区域发展过程中会出现各种区域联盟关系,通过塑造空间层级和尺度层级来提高具体的地方优势[43]。在这里,本文强调合作联盟的互惠互利性。例如,“佛山+香港”在制造业和金融业的对接。在“佛山+香港”11个重点合作项目中,佛山依托南海三山新城毗邻广州南站的优势,谋划建设“香港城”,出台创新创业扶持政策和营造宜居宜业生活环境,吸引香港青年及海外留学人员回内地和归国创新创业,打造人才、科技等资源集聚的重要平台。又如江门和深圳联合探索“飞地经济”。江门市委书记林应武表示,“江门正在打造4个万亩级产业园,土地连片规模大,推出去应该非常有吸引力,现在正跟深圳积极对接。同时,江门将规划建设银湖湾滨海新城,区域内布局粤澳(江门)产业合作示范区、珠西化工集聚区、广东省中小型船舶及产业配套基地等临海临港产业发展平台”[44]。基于产业结构差异所形成的功能区,为城市间的合作提高了本区域的投资和就业机会,使企业多元化,更加有效吸引投资者和工作者,从而达到城市间“双赢”和“多赢”的战略目标[45]。合作联盟不仅仅是在中央政府正式调控制度下的结果,也有非正式合作关系的出现。如广东互联网金融协会组建粤港澳大湾区互联网金融联盟,推动粤港澳大湾区互联网金融行业的规范健康发展。由企事业单位、社会团体和专家学者组建的粤港澳大湾区区块链产业联盟,培育和发展基于区块链的新兴产业集群,跨界融合5G网络、物联网、人工智能等高端信息产业的发展,打造粤港澳大湾区的新型产业创新高地。总之,通过合作联盟的方式,从信息交流、专题合作到共同建设市场的过程,推动了区域一体化的进程[46]。

另一方面,尽管尺度重组是旨在解决既已存在的资本积累和管治重构问题,但是它又重塑了地方政府和各个社会行动者的社会政治关系,导致新的矛盾和冲突[25]。粤港澳大湾区建设中的尺度政治权力斗争,最为直接的当是香港、深圳和广州“龙头之争”。香港是特别行政区,深圳是经济特区和计划单列市,在经济上享有相当于省一级的计划决策权和经济管理权,而广州是广东省省会城市。三者在政治上的微妙关系,“龙头之争”始终是当中的一个问题、一个障碍。虽然《框架协议》强调完善协调机制,很多专家学者也都指出“龙头之争”没有意义,但是次国家尺度下的竞争局面在一定时期内却又无法避免。城市的企业精神会使得各个城市政府在国家战略规划和实际发展中争取更大的权力和更多的资源服务自身发展。地方领导一定会寻求自主权和来自中央政府政策支持的最大化[4, 28]。Yang针对珠三角地区早期粤港合作的形态就指出,无论是在省级行政单位上,还是在城市单元形式上,粤—港,广—深和广—深—港之间都存在着竞争关系和权力冲突,中国次一级区域的跨边界地区在一体化过程中交织着多重权力关系[22]。当下,港、深、穗三强并立,截至2016年,三个城市的GDP已经非常接近,分别为2.12万亿元、1.95万亿元和1.96万亿元。《框架协议》又并不明确指定谁为旗舰,“龙头之争”可能会演变成恶性竞争,降低区域整体竞争力。例如广州港和深圳港在业务、货源、航线方面的较量,广州港利用国家自贸区的政策牌子实现尺度跳跃(jumping scales),通过大面积的填海造港扩增集装箱船舶泊位,积极吸引投资,依托珠西地区的制造生产基地提高市场外拓能力,反过来又不断促进港航事业发展,大有后者居上之势。2014年广州港集装箱吞吐量的增速是434%,而深圳却只有116%。《2017一季度全球主要港口集装箱吞吐量对比分析》报告显示,广州港的集装箱吞吐量增速达11.41%,但受广州港分流的影响,深圳港增速仅为1.22%。尺度跳跃增加了广州港的话语权,是对新尺度的一种建构,一定程度上撼动了珠三角的港口航运格局。

此外,粤港澳大湾区建设的背景加剧了各个城市的人才争夺战。城市竞争强调了城市吸引、控制和转化稀缺资源的能力[47]。如佛山顺德利用毗邻广州大学城的地理位置建立联系网络(networks of association),正在全力打造广州大学城的卫星城,建立“参与的空间”,吸引高端技术人才入驻。相较于广州大学城周边房价已逼近2.5万元/平方米,其推出的首批人才专卖房房价仅为9800元/平方米,表明了顺德吸引广州高端人才的决心。并且随着交通轨道的完善,包括中科院广州分院、广州电子所、广州化学所等在内的广州一批顶尖研发机构“闻风而动,抢滩顺德”,已与佛山企业达成多项技术服务和科技项目,促进人才、产业等创新要素正在逐步向顺德集聚。边界代表联系的区域[5],历年以来,广佛同城化的趋势使得广佛的边界变得模糊和疏松多孔,这为佛山跨尺度的联系网络建立提供了基础[10]。佛山正在根据自己的利益进行部署、对抗和调整,填补高校教育资源的缺失,维持GDP强市的地位。

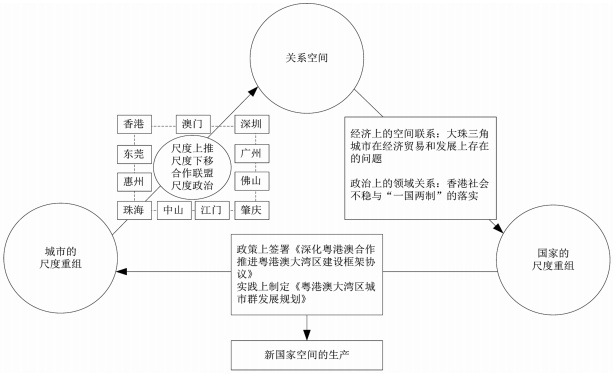

6 结论与讨论粤港澳大湾区建设是新一轮国家的尺度重组。文章探讨了关系空间,包括大珠三角城市在经济上的空间联系和香港问题在政治上的领域关系这两个方面如何影响到国家的尺度重组,以及国家的尺度重组对城市的尺度重组的影响(图 3)。研究发现,粤港澳大湾区建设旨在重塑资本流动的地方空间,为“资本固着”提供社会活动平台,继续参与国际劳动分工,深化经济合作,提高区域的全球竞争力。与此同时,国家也通过尺度重组来解决经济全球化过程中出现的领域政治问题,通过新的空间规划把边界问题纳入一体化的经济发展体系之下,保证政治稳定。中央政府把国家建设的尺度下移到粤港澳地区,促进了粤港澳的城市产生多元的尺度重组策略,包括城市内部的尺度上推和尺度下移、城市外部的合作联盟和尺度政治。城市的多元尺度重组策略强化了粤港澳大湾区的空间关系,也会可能成为未来新一轮尺度重组(如后面提到的珠三角与粤东西北地区的协调发展问题)的推动因素。在一轮又一轮的尺度重组时空过程中,国家为市场运转创造了条件,也要解决由市场带来的市场失灵、社会分化等各种问题,正反映出了国家空间的社会建构性和中国地域空间治理的弹性系统(resilient system)特征[48]。文章对粤港澳大湾区建设的背景和政策影响进行解读,通过对其逻辑的剖析和各个行动者主体在如何推进粤港澳大湾区建设中的社会行动分析,展示出非西方语境下尺度重组的复杂性和网络性,对重新思考尺度重组理论有一定裨益。

|

图 3 尺度重组与粤港澳大湾区建设的辩证过程 Fig.3 The Dialectic Process Between Rescaling and the Construction of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area |

那么,粤港澳大湾区的建设对认识中国的政治经济发展又有什么启示和意义呢?一方面,粤港澳大湾区建设的地缘政治意义是既要保持湾区经济在世界市场经济中的竞争优势,也要保持领土的主权完整。换言之,中国的尺度重组战略反映出来的不仅仅是通过尺度重组的手段来提升在经济方面的竞争力,更在于一个新的地缘政治思考——保持港澳长期繁荣稳定、推动“一国两制”的落实。再地域化不仅仅是一种刺激经济增长的重要手段,也是为了容纳包括香港、澳门和台湾在内的混杂的治理形式[25]。粤港澳大湾区建设的政治逻辑表明,中国发展视域的非市场维度和独特政治系统对于我们理解中国在生产新国家空间的战略选择上非常关键[4]。另一方面,在区域发展过程中,中国政府可以扮演着更有创新性、更有活力的积极角色来实现经济发展。中国的尺度重组战略不一定是社会经济转型的结果,反而在实际上成为推动转型的先锋项目(pioneering project)[38]。特别是,随着粤港澳大湾区建设的逐渐深入,“一国两制、三种法律体系”的局面需要被融合,跨制度、跨边界的制度创新实践将会对世界政治经济产生重要影响。

另外值得指出的是,回应到粤港澳大湾区建设的实践,除了重塑资本流动的地方空间,也面临着地理张力的矛盾。新一轮的全球重构改变了国家政策的理论基础:经济增长不再从发达的城市核心扩散至边缘地区,而是重新集中于最具竞争力的城市群[43]。增长主义促使政府要集中资源培育具有全球竞争力的关键城市来参与全球竞争。西欧、韩国的经验都表明,国家尺度重组的项目未能解决区域不平衡发展的问题,反而加剧了这种结果[49, 50]。因此,宏观来讲,尺度重组加速了资金、劳动力、信息和技术等资本要素向中心地区流动,强化了核心—边缘的不平衡地理发展格局。粤港澳大湾区的建设集中于珠三角地区,一定程度上相对边缘了粤东西北地区,这挑战了广东省一体化发展的格局,也挑战了中央政府逐步消除不平衡发展的理念。这都是需要给予关注的现实话题。

致谢: 感谢匿名评审专家富有建设性的修改意见;感谢武汉大学资源与环境科学学院博士生陈业滨对绘制区位图的帮助。文责自负。| [1] |

国家发展和改革委员会, 广东省人民政府, 香港特别行政区政府, 澳门特别行政区政府.深化粤港澳合作, 推进大湾区建设框架协议[R].2017-07-01. [National Development and Reform Commission, Guangdong Province Government, Hong Kong Special Administrative Region Government, The Macao Special Administrative Region Government. Deepen cooperation between Guangdong, Hong Kong and Macao, promote the framework agreement of the greater bay area construction[R]. 2017-07-01.]

|

| [2] |

晁恒, 马学广, 李贵才. 尺度重构视角下国家战略区域的空间生产策略——基于国家级新区的探讨[J]. 经济地理, 2015, 35(5): 1-7. [Chao Heng, Ma Xueguang, Li Guicai. Production strategy of space under the national strategy region in the perspective of scale rescaling:Based on the analysis of the state-level new areas[J]. Economic Geography, 2015, 35(5): 1-7.] |

| [3] |

Lim K F. 'Socialism with Chinese characteristics':Uneven development, variegated neoliberalization and the dialectical differentiation of state spatiality[J]. Progress in Human Geography, 2013, 38(2): 1-27. |

| [4] |

Su X B. From frontier to bridgehead:Cross-border regions and the experience of Yunnan, China[J]. International Journal of Urban and Regional Research, 2013, 37(4): 1213-1232. DOI:10.1111/ijur.2013.37.issue-4 |

| [5] |

Su X B. Multi-scalar regionalization, network connections and the development of Yunnan province, China[J]. Regional Studies, 2014, 48(1): 91-104. DOI:10.1080/00343404.2013.799766 |

| [6] |

Taylor P J. A materialist framework for political geography[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 1982, 7(1): 15-34. DOI:10.2307/621909 |

| [7] |

Swyngedouw E. Neither global nor local: 'Glocalization' and the politics of scale[M]//Cox K. Spaces of Globalization. New York, NY: Guilford Press, 1997: 137-166.

|

| [8] |

刘云刚, 王丰龙. 尺度的人文地理内涵与尺度政治——基于1980年代以来英文圈人文地理学的尺度研究[J]. 人文地理, 2011, 26(3): 1-5. [Liu Yungang, Wang Fenglong. Concept of scale in human geography and politics of scale:Based on anglophone human geography since 1980s[J]. Human Geography, 2011, 26(3): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1003-2398.2011.03.001] |

| [9] |

王丰龙, 刘云刚. 尺度概念的演化与尺度的本质:基于二次抽象的尺度认识论[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 9-15. [Wang Fenglong, Liu Yungang. An analytical framework of scale based on second abstraction[J]. Human Geography, 2015, 30(1): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1673-6974.2015.01.005] |

| [10] |

马学广, 李鲁奇. 国外人文地理学尺度政治理论研究进展[J]. 人文地理, 2016, 31(2): 6-12. [Ma Xueguang, Li Luqi. A review of overseas research on politics of scale in human geography[J]. Human Geography, 2016, 31(2): 6-12.] |

| [11] |

殷洁, 罗小龙. 尺度重组与地域重构:城市与区域重构的政治经济学分析[J]. 人文地理, 2013, 28(2): 67-73. [Yin Jie, Luo Xiaolong. Rescaling deterritorialization and reterritorialization:The political economic analysis for city and regional restructuring[J]. Human Geography, 2013, 28(2): 67-73.] |

| [12] |

Brenner N. Between fixity and motion:Accumulation, territorial organization and the historical geography of spatial scales[J]. Environment and Planning D:Society and Space, 1998, 16(4): 459-481. DOI:10.1068/d160459 |

| [13] |

Brenner N. Open questions on state rescaling[J]. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2009(1): 123-139. |

| [14] |

MacKinnon D. Reconstructing scale:Towards a new scalar politics[J]. Progress in Human Geography, 2011, 35(1): 21-36. DOI:10.1177/0309132510367841 |

| [15] |

Jones M R. Spatial selectivity of the state? The regulationist enigma and local struggle over economic governance[J]. Environment and Planning A, 1997, 29(5): 831-864. DOI:10.1068/a290831 |

| [16] |

Brenner N. New State Spaces:Urban Governance and the Rescaling of Statehood[M]. Oxford: Oxford University Press, 2004: 1-336.

|

| [17] |

Perkmann M. Construction of new territorial scales:A framework and case study of the EUREGIO cross-border region[J]. Regional Studies, 2007, 41(2): 253-266. DOI:10.1080/00343400600990517 |

| [18] |

Keating M. Rescaling Europe[J]. Perspectives on European Politics and Society, 2009, 10(1): 34-50. DOI:10.1080/15705850802699995 |

| [19] |

Su X B. Transnational regionalization and the rescaling of the Chinese state[J]. Environment and Planning A, 2012, 44(6): 1327-1347. DOI:10.1068/a44464 |

| [20] |

马学广, 李鲁奇. 尺度重组中海洋国家战略区域的策略与制度建构——以山东半岛蓝色经济区为例[J]. 经济地理, 2016, 36(12): 8-14. [Ma Xueguang, Li Luqi. Strategic and institutional construction of marine national strategic region based on rescaling:A case study of Shandong Peninsula Blue Economic Zone[J]. Economic Geography, 2016, 36(12): 8-14.] |

| [21] |

Brenner N. Globalisation as reterritorialisation:The re-scaling of urban governance in the European Union[J]. Urban studies, 1999, 36(3): 431-451. DOI:10.1080/0042098993466 |

| [22] |

Yang C. The geopolitics of cross-boundary governance in the Greater Pearl River Delta, China:A case study of the proposed HongKong-Zhuhai-Macao Bridge[J]. Political Geography, 2006, 25(7): 817-835. DOI:10.1016/j.polgeo.2006.08.006 |

| [23] |

魏成, 沈静, 范建红. 尺度重组——全球化时代的国家角色转化与区域空间生产策略[J]. 城市规划, 2011(6): 28-35. [Wei Cheng, Shen Jing, Fan Jianhong. Rescaling:Role changing of the state and spatial production strategy of region in the globalization era[J]. City Planning Review, 2011(6): 28-35.] |

| [24] |

马学广, 李鲁奇. 新国家空间理论的内涵与评价[J]. 人文地理, 2017, 32(3): 1-9. [Ma Xueguang, Li Luqi. A summary and review of the framework of New State Space[J]. Human Geography, 2017, 32(3): 1-9.] |

| [25] |

Ngo T W, Yin C, Tang Z. Scalar restructuring of the Chinese State:The subnational politics of development zones[J]. Environment and Planning C:Government and Policy, 2017, 35(1): 57-75. |

| [26] |

马学广, 李鲁奇. 全球重构中尺度重组及其地域性管制实践研究[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(2): 1-6. [Ma Xueguang, Li Luqi. Study on rescaling and its territorial regulatory practices within global restructuring[J]. Areal Research and Development, 2017, 36(2): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-2363.2017.02.001] |

| [27] |

王丰龙, 张衔春, 杨林川, 等. 尺度理论视角下的"一带一路"战略解读[J]. 地理科学, 2016, 36(4): 502-511. [Wang Fenglong, Zhang Xianchun, Yang Linchuan, et al. Rescaling and scalar politics in the 'One Belt, One Road' strategy[J]. Scientia Geographica Sinica, 2016, 36(4): 502-511.] |

| [28] |

Li Z G, Xu J, Yeh A G O. State rescaling and the making of city-regions in the Pearl River Delta, China[J]. Environment and Planning C:Government and Policy, 2014, 32(1): 129-143. DOI:10.1068/c11328 |

| [29] |

Su X B. Rescaling the Chinese state and regionalization in the Great Mekong Subregion[J]. Review of International Political Economy, 2012, 19(3): 501-527. DOI:10.1080/09692290.2011.561129 |

| [30] |

李志刚. 评《全球资本主义的空间:非均衡地理发展理论》[J]. 城市与区域规划研究, 2008(2): 166-169. [Li Zhigang. A review of spaces of global capitalism:Towards a theory of uneven geographical development[J]. Journal of Urban and Regional Planning, 2008(2): 166-169.] |

| [31] |

马向明, 陈洋. 粤港澳大湾区:新阶段与新挑战[J]. 热带地理, 2017, 37(6): 762-774. [Ma Xiangming, Chen Yang. The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area:A new era and a big challenge[J]. Tropical Geography, 2017, 37(6): 762-774.] |

| [32] |

彭芳梅. 粤港澳大湾区及周边城市经济空间联系与空间结构——基于改进引力模型与社会网络分析的实证分析[J]. 经济地理, 2017, 37(12): 57-64. [Peng Fangmei. Economic spatial connection and spatial structure of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay and the surrounding area cities:An empirical analysis based on improved gravity model and social network analysis[J]. Economic Geography, 2017, 37(12): 57-64.] |

| [33] |

蔡赤萌. 香港回归20年经济发展:历程、特点与挑战[J]. 学术研究, 2017(5): 155-165. [Cai Chimeng. The process, feature and challenge of economic development after the return of Hong Kong[J]. Academic Research, 2017(5): 155-165. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2017.05.023] |

| [34] |

钟韵, 贺莎. 回归以来香港产业结构升级对经济增长的影响研究[J]. 港澳研究, 2017(2): 44-51. [Zhong Yun, He Sha. Industrial restructuring and economic growth in Hong Kong since 1997[J]. Hong Kong and Macao Research, 2017(2): 44-51.] |

| [35] |

陈广汉. 香港回归20年经济发展的回顾与展望[J]. 亚太经济, 2017(4): 163-172. [Chen Guanghan. Review and prospect on 20 years of economic development after the return of Hong Kong[J]. Asian-Pacific Economy, 2017(4): 163-172.] |

| [36] |

冯庆想, 徐海波. 香港"港独"现象溯源与消解[J]. 理论研究, 2017(2): 47-52. [Feng Qingxiang, Xu Haibo. The source and solution of Hong Kong independence[J]. Theoretical Research, 2017(2): 47-52.] |

| [37] |

李立勋. 关于"粤港澳大湾区"的若干思考[J]. 热带地理, 2017, 37(6): 757-761. [Li Lixun. Thinking on the Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area[J]. Tropical Geography, 2017, 37(6): 757-761.] |

| [38] |

Chen H, Zhang J, Li X, et al. Rescaling as a leading national transformation project:Decoding state rescaling in China's changing central state-led regional planning[J]. China Review, 2014, 14(1): 97-124. |

| [39] |

谭俊荣.善用澳门之力, 可让粤港澳大湾区更加国际化[N].南方都市报, 2017-08-11 [AA08).Tan Junrong. Making the best use of Macau can make the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area more international[N]. Southern Urban Daily, 2017-08-11(AA08).]

|

| [40] |

张虎.粤港澳大湾区要把创新发展摆在突出位置[N].南方都市报, 2017-08-02 [AA08).Zhang Hu. Making the innovation more prominent in the construction of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area[N]. Southern Urban Daily, 2017-08-02(AA08).]

|

| [41] |

Lin G C S. Scaling-up regional development in globalizing China:Local capital accumulation, land-centred politics, and reproduction of space[J]. Regional Studies, 2009, 43(3): 429-447. DOI:10.1080/00343400802662625 |

| [42] |

梁维东.融入粤港澳大湾区城市群发展, 东莞坚持制造业不动摇[N].南方都市报, 2017-07-07(DA02).Liang Weidong. [Integrating into the city-Regions of the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, Dongguan city will keep manufacturing firm[N]. Southern Urban Daily, 2017-07-07(DA02).]

|

| [43] |

Brenner N. Urban governance and the production of new state spaces in western Europe, 1960-2000[J]. Review of International Political Economy, 2004, 11(3): 447-488. DOI:10.1080/0969229042000282864 |

| [44] |

林应武.珠西再造"深圳奇迹", 江门是佳选[N].南方都市报, 2017-06-30(AA01). [Lin Yingwu. Rebuilt a Shenzhen miracle in the west coast of the Pearl River, Jiangmen is the best choice[N]. Southern Urban Daily, 2017-06-30(AA01).]

|

| [45] |

Lever F W, 郑琼洁. 在竞争与合作中创建世界城市——以苏格兰中部地区城市为例[J]. 南京社会科学, 2010(9): 14-21. [Lever F W, Zheng Qiongjie. Creating a world city in competition and collaboration:Example of cities in central Scotland[J]. The Journal of Nanjing Social Science, 2010(9): 14-21. DOI:10.3969/j.issn.1001-8263.2010.09.003] |

| [46] |

罗小龙, 沈建法. 基于共同利益关系的长江三角洲城市合作——以长江三角洲城市经济协调会为例[J]. 经济地理, 2008, 28(4): 543-547. [Luo Xiaolong, Shen Jianfa. Partnership-oriented inter-city cooperation in the Yangtze River Delta region:A case study of the forum for the coordination of urban economy of the Yangtze River Delta region[J]. Economic Geography, 2008, 28(4): 543-547.] |

| [47] |

线实, 陈振光. 城市竞争力与区域城市竞合:一个理论的分析框架[J]. 经济地理, 2008, 34(3): 1-5. [Xian Shi, Chen Zhenguang. Urban competitiveness and co-opetition:A theoretical exploration[J]. Economic Geography, 2008, 34(3): 1-5.] |

| [48] |

He S J, Wu F L. China's emerging neoliberal urbanism:Perspectives from urban redevelopment[J]. Antipode, 2009, 41(2): 282-304. DOI:10.1111/anti.2009.41.issue-2 |

| [49] |

Pike A, Rodriguez-Pose A, Tomaney J. What kind of local and regional development and for whom[J]. Regional Studies, 2007, 41(9): 1253-1269. DOI:10.1080/00343400701543355 |

| [50] |

Smith N. Uneven development:Nature, capital and the production of space[M]. London: The University of Georgia Press, 1990: 1-285.

|